Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Stefano Miliani

Leggi i suoi articoliLuciano Bellosi (1936-2011) parlava con tono pacato, senza voler imporre le proprie riflessioni. Non per debolezza d’animo. A differenza di chi più alza la voce più crede di trovare ascolto, con studi e ricerche lo storico dell’arte dimostrava coraggio, opinioni forti e pure controcorrente. Lo attestò nel 1985 pubblicando presso Einaudi quello che insieme agli studi su Buffalmacco fu uno dei suoi capolavori, La pecora di Giotto, in cui prendeva di petto la questione sulla presenza del pittore quale capomastro negli affreschi di storie francescane nella Basilica superiore di Assisi. Dando una netta risposta affermativa anticipava la datazione del ciclo ai primissimi anni dell’ultimo decennio del XIII secolo; affermava che i mosaici in Santa Maria Maggiore a Roma derivavano dal ciclo assisiate e non viceversa; fissava confronti inediti quali quelli con le pitture murali nella Sala dei notari del Palazzo dei Priori a Perugia; si gettava nell’agone di un tema controverso senza timore. Per chi affronta l’arte italiana medievale, è un testo imprescindibile e, con il contributo dell’Università di Siena dove Bellosi insegnò, la casa editrice Abscondita lo ha meritoriamente ripubblicato (seguirà, tra qualche mese, Buffalmacco e il Trionfo della morte, pubblicato da Einaudi nel 1974, Ndr). Allievo di Roberto Longhi, lo storico dell’arte fiorentino dispiegò una scrittura nitida e incalzante in cui dimostrava le sue deduzioni attraverso dettagli in apparenza secondari.

Lo si legge bene nel primo capitolo in cui racconta come nella Basilica superiore san Francesco appaia barbuto e, in quella inferiore, rasato. Questa «alterazione», scriveva, era una carta ideologica che rispondeva agli interessi dei banchieri fiorentini e della curia contro i francescani «spirituali» perché, per un periodo, chi aveva la barba sembra «omo de pessima rascione»; di conseguenza, suggeriva Bellosi, il santo barbuto sarebbe sembrata un’adesione ai più rigorosi principi di povertà degli «spirituali» contrapposti ai frati «conventuali». Non di sole parole vive il testo. Come segnala il curatore Roberto Bartalini nella postfazione, nel complesso apparato iconografico lo storico dell’arte approntò un autentico «saggio dimostrativo» parallelo. E, sfoderando tesi che irritarono qualche studioso (come quando affermava che il maestro Cimabue in vecchiaia si fosse ispirato all’ex allievo), a pagina 30 Bellosi lasciava trapelare quali considerava fondamenti tanto di Giotto quanto di una moderna civiltà figurativa manifestatasi negli affreschi della chiesa superiore francescana: la coerenza narrativa e l’invenzione di una nuova razionalità.

Altri articoli dell'autore

140 associazioni hanno inviato un appello alla presidente della Regione e alla Giunta per chiedere l’annullamento del progetto già bocciato da Ministero e Soprintendenze. Via libera del Consiglio di Stato. Il 13 gennaio è prevista un’udienza al Tar dell’Umbria

Lo riferisce un articolo di prossima pubblicazione sulla rivista accademica «Archeometry» dell’Università di Oxford, frutto di un lavoro di squadra: dopo aver esaminato alcuni campioni e confrontato i risultati con le banche dati, si è arrivati a supporre che l’evento ha avuto luogo tra i 4.200 e i 2.200 anni fa

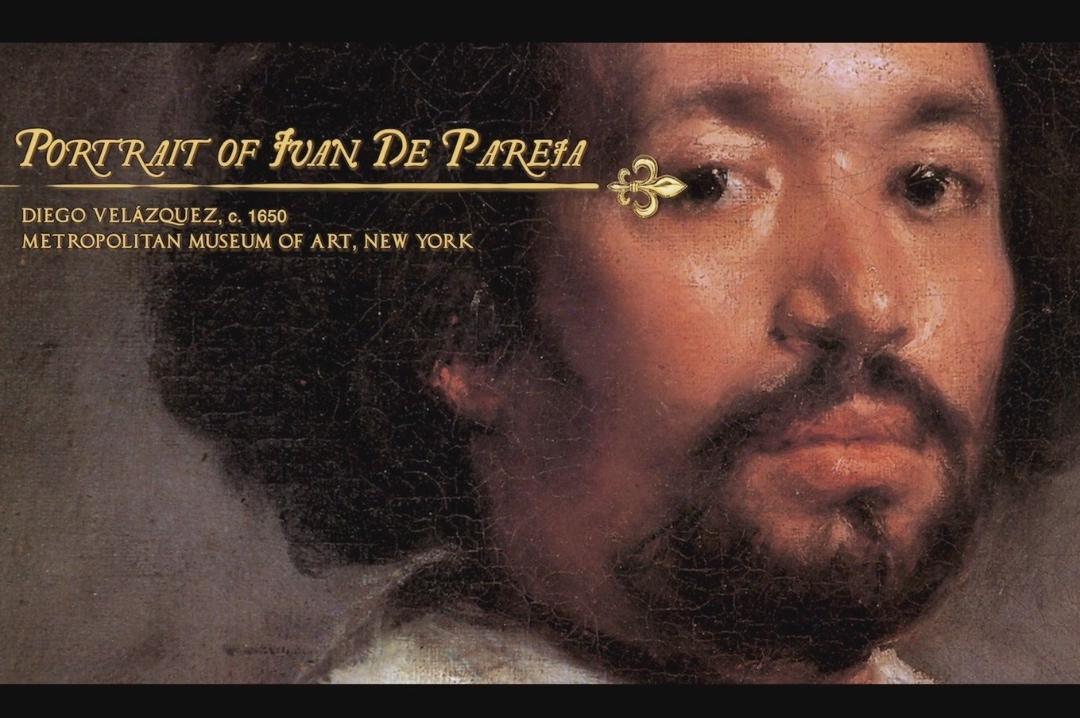

«We Were Here», il documentario di Fred Kudjo Kuwornu presentato alla Biennale di Venezia del 2024, è in corsa per le nomination alle statuette di Los Angeles. «Nel ’500 e ’600 troviamo soggetti neri anche in dipinti di artisti famosi. Ho cercato di intercettare quel momento dell’Europa in cui la razza non era una categoria su cui costruire differenze o un’ideologia razzista», racconta il regista

Sei anni fa il critico d’arte insultò l’allora presidente di Italia Nostra, contraria al prestito al Louvre del foglio di Leonardo. Dopo sei anni la vicenda si chiude con scuse via social e «una stretta di mano a distanza»