Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Redazione GdA

Leggi i suoi articoliLibera Mazzoleni (Milano, 1949) frequenta l’Accademia di Belle Arti di Brera, dove si diploma nel 1970. Il suo approccio all’arte, pur influenzato dall’humus creativo degli anni Settanta, è fin da subito piuttosto laterale ed indipendente. Dal 1968 al 1973, realizza sculture colorate in poliestere dai profili ondulati, create in apparente contrapposizione con la fredda staticità della Minimal Art.

Proprio nel ’73 in occasione della prima personale al Palazzo dell’Arengario di Milano, presenterà, a fianco di sculture in poliestere, ferro e poliuretano, una serie di fotografie di parti del corpo associati a frase su identità e indipendenza femminile, sottolineando quello sarebbe stato un impegno effettivo nella formazione di una coscienza della donna nell’Italia dell’epoca.

In questa direzione vanno anche i suoi lavori e performance in cui abbina riflessioni psicanalitiche a parti del (proprio) corpo. In tutto questo primo periodo produttivo è evidente «il piacere per la sperimentazione tecnica nella ricerca di soluzioni formali per materiali morfologicamente differenti e per la formulazione di una domanda di senso attorno al mio stesso operare artistico». Dagli anni ’80 compaiono nelle opere un rosario di oggetti apparentemente inutili e rudimentali, materiali di riciclo differenti, alcuni mobili.

Negli stessi anni e per tutti i ’90 iniziano poi una serie di installazioni e performance che riflettono sul mito e sul senso dell’aldilà. Come spiega G. Longoni «Con la performance La danza della gru cieca (1993), ritorna il labirinto riattualizzato nel gesto che disegna il percorso aporetico. I passi e i movimenti dell’artista cercano di guadagnare il centro abitato dal Minotauro, dove la vita si incontra con la morte e da dove può forse ripartire un cammino di rinascita».

L’opera di Libera Mazzoleni, ancora oggi, rappresenta quindi una voce alternativa e autentica circa le urgenze della posizione femminista e dell’identità di genere, in opposizione ai modelli più retrogradi e arretrati ancora visibili e presenti attorno a noi. Infine, la sua capacità di legarsi a temi di natura spirituale e perfino escatologica, fanno della sua produzione una profonda riflessione sul senso dell’esistenza.

Tra le sue mostre è bene ricordare, Galleria San Fedele, Milano (1970); Parco Sempione, Milano (1971); Magma, Museo di Castelvecchio, Verona (1977); Galleria Dieci.Due, Milano (2001-2004); CZKD Belgrado (2011); Palazzo del Duca di Senigallia, Ancona (2012).

Libera Mazzoleni

• Frittelli

Libera Mazzoleni

Altri articoli dell'autore

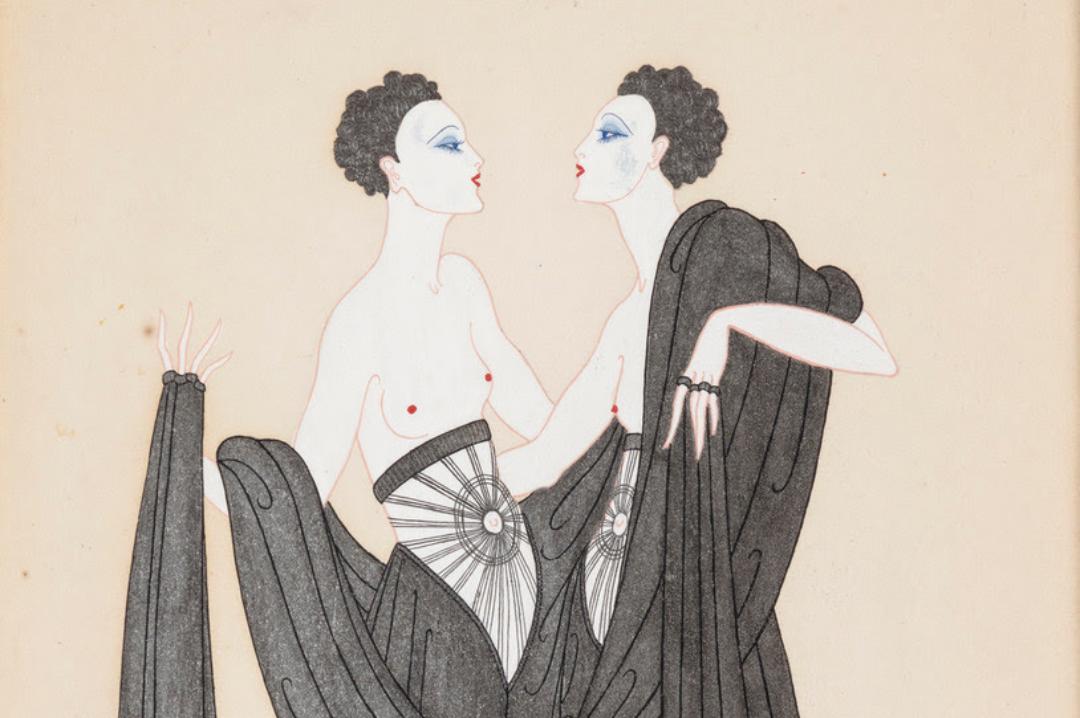

Dal 28 marzo al 28 giugno 2026, il Labirinto della Masone di Franco Maria Ricci ospita «Erté. Lo stile è tutto», una mostra che ripercorre la carriera del grande artista e designer franco-russo attraverso oltre 150 opere. Dai bozzetti di moda alle scenografie teatrali, dalle copertine di Harper's Bazaar ai gioielli, il percorso mette in luce l’influenza di Erté sull’Art Déco e il dialogo tra tradizione e contemporaneità

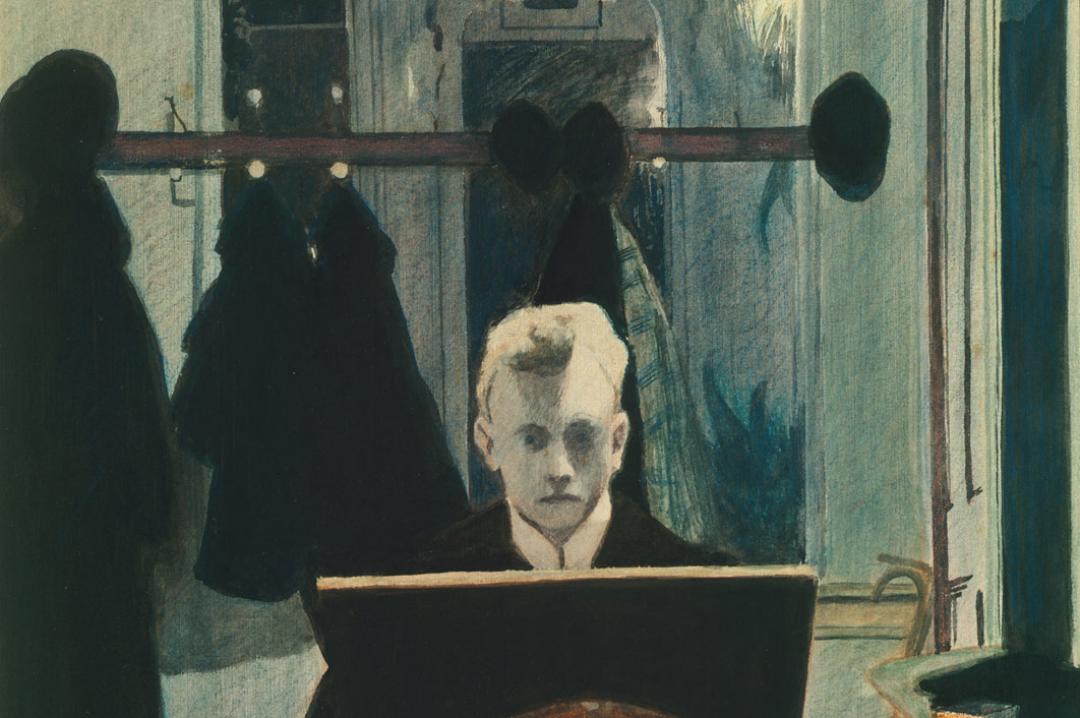

Tra notti insonni e passeggiate solitarie lungo il mare di Ostenda, Léon Spilliaert trasformò solitudine e malinconia in opere intense. Quest’anno, al TEFAF Maastricht (14‑19 marzo 2026), un confronto inedito con James Ensor, proposto dalla Galleria Van Herck–Eykelberg, mette a confronto due figure chiave della modernità belga

Intense precipitazioni hanno provocato il crollo di una porzione delle mura ciclopiche del Castello di Fabro, in provincia di Terni, senza causare feriti. L’evento riporta in primo piano la vulnerabilità delle strutture storiche ai cambiamenti climatici e la tensione tra conservazione del patrimonio e gestione del rischio idrogeologico, nel contesto di un territorio fortemente segnato dal maltempo.

Viola sostiene inoltre che la decisione è stata resa pubblica senza che gli fosse consentita alcuna forma di replica. “Queste azioni non sono in linea con i principi di trasparenza e giusto processo che un’istituzione culturale dovrebbe rispettare”, ha dichiarato, rivendicando di aver agito in buona fede e nel rispetto di standard etici