Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Michela Moro

Leggi i suoi articoliPietro Valsecchi e la compagna Camilla Nesbitt condividono grandi passioni: alcune professionali, come il cinema e la televisione, altre più private, come collezionare arte contemporanea. Nel 1991 hanno fondato la Taodue Film, società di produzione con cui hanno realizzato 18 film per il cinema e più di mille ore di serie televisive. I titoli sono conosciuti da tutti: dal film «Un eroe borghese» (1995), per la regia di Michele Placido, dedicato al caso Ambrosoli, a quelli di Checco Zalone, «Tolo Tolo», in uscita a gennaio, e «Quo Vado?», che ha superato ogni record totalizzando quasi 70 milioni di euro di incasso, il più alto nella storia del cinema italiano.

Le serie televisive includono alcuni dei maggiori successi degli ultimi 20 anni: «Distretto di Polizia» (11 stagioni dal 2000 al 2011), «RIS» (8 stagioni dal 2005 al 2012), «Squadra Antimafia» (8 stagioni dal 2009 al 2016), «Il XIII apostolo» (2011 e 2013), «Benvenuti a tavola» (2012 e 2013), «Solo» (2016 e 2018), «Rosy Abate - La serie» (2017 e 2019) e «Karol, un uomo diventato Papa» (2005), che con il 45% di share pari a quasi 13 milioni di spettatori medi è tuttora record di ascolti assoluto per le fiction, fino al recente «Chiamatemi Francesco», la biografia di papa Bergoglio diretta da Daniele Luchetti.

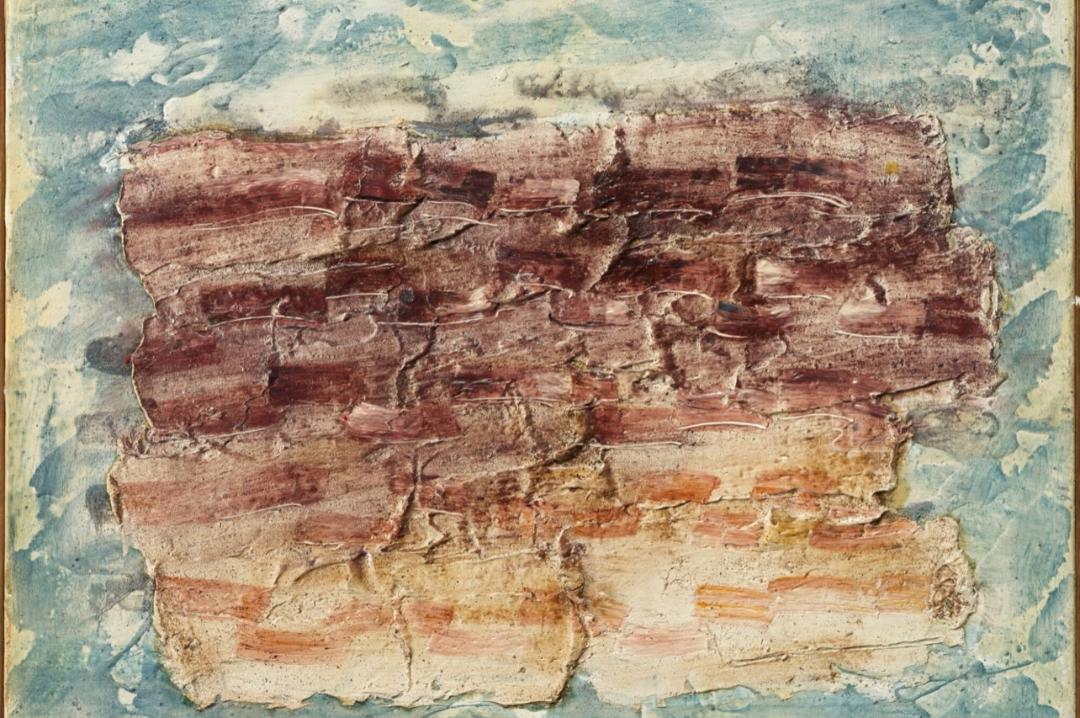

La loro collezione, altrettanto nutrita, spazia da Artemisia Gentileschi a Damien Hirst passando per Fontana e Burri. Valsecchi è un habitué delle aste italiane e internazionali e recentemente ha aggiunto un altro record italiano alla collezione: quello ottenuto in sala da Sotheby’s per la grande tela di Conrad Marca-Relli del 1959, «N-M-6-59», battuto a 231.250 euro.

Com’è nata la sua passione per l’arte contemporanea?

È nata insieme a Camilla che prima di me è stata una collezionista appassionata, tanto che alla fine degli anni Ottanta aveva seguito Alighiero Boetti a Peshawar in Pakistan, dove realizzava i suoi arazzi. Il nostro incontro ha fatto sì che oltre alla passione per il cinema condividessimo anche quella per l’arte.

Quando ha iniziato a costruire la collezione? Aveva in mente un progetto, seguiva interessi o filoni particolari?

All’inizio non c’era un disegno preciso. Come tutti i neofiti abbiamo iniziato comprando quello che ci colpiva e ci emozionava. Quando Boetti veniva da noi a festeggiare il Natale ci regalava delle opere pensate per noi, dipinte per affetto e amicizia. Erano piccoli quadri con me e Camilla in campo lungo, o in primo piano, come in un’inquadratura di un film. Le nostre prime passioni ruotavano attorno alla scena artistica romana negli anni Ottanta, che in quel periodo era vivacissima e spesso si intrecciava con il teatro off e così si mescolavano cultura scrittura parole e arte. Ho conosciuto tra gli altri Renato Mambor, inseparabile dalla sua moto, ora tra i pittori più amati dai miei figli. L’arte era lì a portata di mano e nessuno sapeva (forse pochi) che un giorno questi artisti sarebbero diventati protagonisti dell’arte italiana, come il grande Mario Schifano, oggi per fortuna apprezzato in tutto il mondo, al quale abbiamo dedicato il documentario «Schifano tutto» con la regia di Luca Ronchi. Siamo partiti da lì, da quell’inquietudine romana, da quell’espressione artistica straordinaria scaturita da un gruppo di scapestrati e insieme grandi artisti come Festa, Lo Savio, Pascali, Uncini, Cy Twombly giusto per citarne alcuni. Con Camilla abbiamo così iniziato a comprare alcuni artisti della Scuola romana. Il primo quadro costoso per noi è stato un «Concetto Spaziale» di Fontana, che ci ha colpito per il suo saper andare oltre la dimensione del visibile, rimandando a un altrove più profondo, che è quello che abbiamo cercato sempre di fare con il nostro cinema.

Come si è evoluta nel tempo?

Chi ama l’arte sedimenta sull’opera uno sguardo sempre più complesso con il passare del tempo. Anche per me è stato così: alla fine degli anni Novanta eravamo affascinati da grandi personaggi anche mediatici come Jeff Koons o Damien Hirst, seguivamo con grande attenzione le mostre di Palazzo Grassi, così ben allestite da farti entrare in questo mondo. Poi con l’esperienza ho capito che quell’arte viveva di quotazioni gonfiate che non hanno retto alla prova del tempo, mentre rivalutavo l’arte italiana degli anni Cinquanta e Sessanta, Burri, Manzoni, Fontana, Scarpitta e altri grandissimi artisti ormai classici.

Compra solo artisti established o anche giovani e giovanissimi?

Preferisco che siano i miei figli a scegliere i giovani artisti, ma un ragionamento più ampio riguarda lo scarso, quasi inesistente, sostegno alla valorizzazione dei giovani artisti da parte del Ministero. Se non ci fossero 4 o 5 volenterosi e lungimiranti galleristi che investono per sostenere giovani talenti, questi non avrebbero la possibilità di emergere. Un giovane artista che ha successo è motivo di orgoglio nazionale, diventando un polo di attrazione per l’Italia nel suo complesso e invece il Ministero non fa nulla, non spende e non progetta. Tutto rimane nelle mani del gallerista, figura fondamentale per la divulgazione e il sostegno agli artisti, cosa che hanno fatto negli anni. Quando un artista diventa importante è patrimonio del nostro Paese ed ecco che arriva il Ministero a metterci su le proprie mani. Che cosa ha fatto il Ministero italiano della Cultura negli ultimi 70 anni? Poco per la cultura e niente per gli artisti. Ha sempre cercato di fermare e trattenere opere dell’artista attraverso la notifica invece di favorirne la circolazione. Il meccanismo della notifica andrebbe rivisto: la totale soggettività delle valutazioni attribuite va a minare il mercato italiano; per fortuna l’ottimo ministro Franceschini qualche anno fa, dopo un confronto costruttivo con tante persone come noi interessate al problema, ha portato da 50 a 70 anni il limite per la libera esportazione delle opere, ma la burocrazia rema contro.

Lei e sua moglie avete un rapporto professionale molto intenso, è così anche per gli acquisti legati all’arte? Scegliete insieme o autonomamente?

Scegliamo sempre insieme, se qualche volta ci siamo pentiti è stato sempre per colpa mia, che con la mia impulsività e la mia irruenza mi faccio trasportare dall’entusiasmo e porto un artista a una quotazione troppo alta.

Compra, e ha comprato, molto all’asta, pezzi sempre importanti. Come sono cambiate le modalità di acquisto? Ci sono differenze tra l’Italia e il resto del mondo?

Le differenze sono solo nella ricchezza dell’offerta: all’estero c’è molto di più e gli investitori si sentono più liberi, mentre in Italia ci sono troppe regole che tengono lontani parecchi collezionisti importanti che sono impauriti dal nostro Paese.

Lei è uno dei pochi conosciuti, insieme a Urbano Cairo, Patrizio Bertelli e Dario Ferrari (che col Twombly pagato 2.772.500 recentemente ha battuto ogni record italiano da Sotheby’s), a essere presenza costante alle aste italiane e internazionali. Qual è il piacere dell’alzata di mano in sala?

All’inizio è un piacere, ma col salire della quotazione diventa anche un dolore!

L’essere presente in sala modifica a volte le sue scelte sugli acquisti? Si pone dei limiti o se l’opera le piace si lascia trascinare nel rilancio?

Di solito vado con qualcuno che mi pone dei limiti, perché altrimenti tendo a lasciarmi trascinare!

Compra anche al telefono? Utilizza il sistema online? Per lei c’è differenza nel momento dell’acquisto tra le due modalità?

Qualche volta capita di comprare al telefono, ma preferisco l’atmosfera della sala, il piacere del confronto e, perché no, della vittoria.

Quali sono le opere più significative della sua collezione acquistate all’asta? Ci sono pezzi che ha inseguito senza successo?

Ho lasciato andare due spugne rosa e blu di Kline di cui sono ancora pentito mentre sono contento delle opere italiane degli anni Venti e degli anni Sessanta.

Quando compra sceglie le opere solo per passione o anche in funzione dell’investimento?

A guidarmi è più la passione, ma certamente di fronte a certi esborsi non posso negare che ci sia anche una valutazione economica sul reale valore dell’opera.

Ci sono case d’asta che sono suoi punti di riferimento? Si fa consigliare o sceglie in autonomia?

Sono tante quelle valide che non mi sento di nominarne una o un’altra; a consigliarmi molte volte è stato un amico e grandissimo esperto come Massimo Di Carlo, gallerista di raffinatissimo gusto e cultura.

Le è capitato di rivendere opere o una volta acquisite è per sempre?

Qualche volta è capitato, quando nel vederle e rivederle non mi davano più emozione. Ma c’è ancora molto da imparare nel guardare.

Altri articoli dell'autore

Vendite per 11,4 milioni e ottimi risultati per Donghi, Fontana e artisti internazionali

Una panoramica tra i padiglioni della manifestazione veneziana all’Arsenale, ai Giardini e in altre sedi. Tra i premiati: Leone d’Oro al Regno del Bahrain, menzione speciale al Padiglione della Santa Sede e alla Gran Bretagna

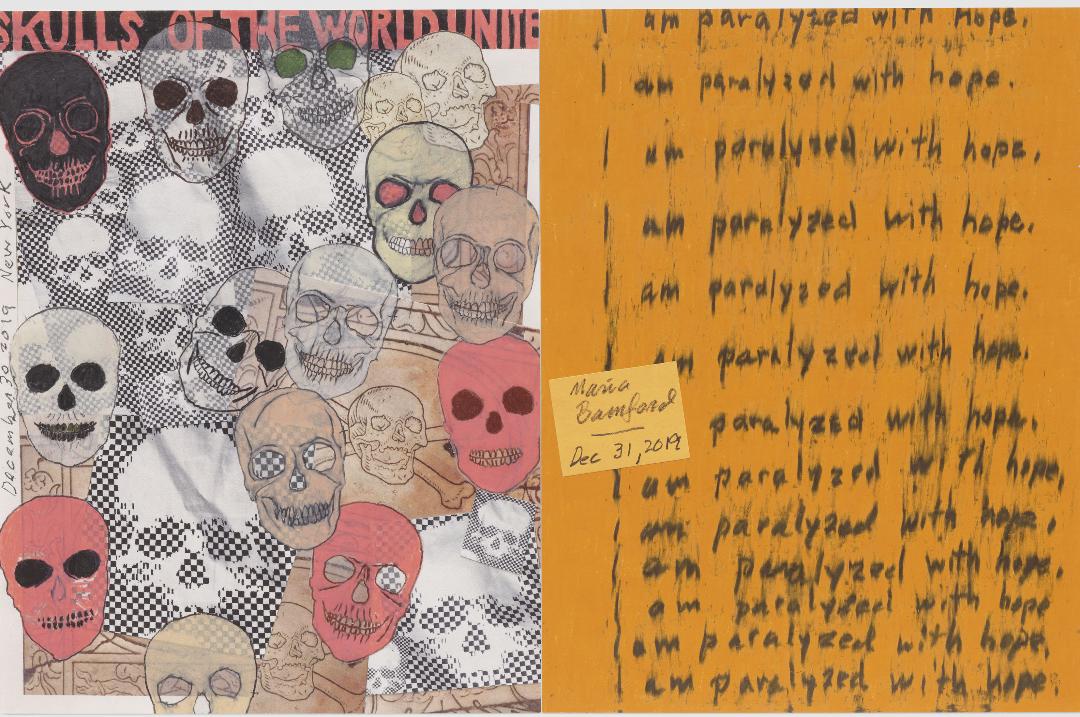

A Milano, Raffaella Cortese celebra l’importante anniversario con una mostra di 41 recenti lavori su carta di una delle storiche artiste della sua galleria

Nella nuova sede (milanese) del museo d’impresa del Gruppo Unipol, si rafforza l’asset culturale della collezione corporate fondata a Bologna e si inaugura la prima mostra meneghina con opere di Beverly Pepper, Quayola, Larry Rivers, Stefano Ronci e fuse*