Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Antonio Aimi

Leggi i suoi articoliSi fa presto a dire museo, ma un conto è se un museo presenta opere di grande impatto, capaci di musealizzare anche i contenitori meno adatti, un conto se presenta temi del tutto immateriali come i sentimenti, le idee, un processo storico, una disciplina scientifica. Certo c’è sempre la possibilità di esporre gli oggetti che col tema del museo stanno in un rapporto vagamente di metonimia. Il problema è che, anche ricorrendo a questa soluzione, spesso gli oggetti da esporre sono di modestissimo appeal se non tutti uguali (in gran parte).

Questa questione da sempre affligge i musei di antropologia, che vogliono (e devono) mostrare le caratteristiche socio-biologiche della nostra specie. Il tutto è poi aggravato dal fatto che la disciplina, appunto l’antropologia, che tratta queste tematiche è totalmente sconosciuta ai visitatori ed è in rapida evoluzione. Di fronte a questa difficoltà, la maggior parte dei musei che avrebbe dovuto affrontare il problema ha deciso di ignorarlo. I pochi che l’hanno affrontato, in Italia il Pigorini e in Messico il Museo Nacional de Antropología (in questo caso il nome non dava scelta), negli ultimi anni sono stati costretti ad aggiornare le sale dedicate a questo tema, che, a dir il vero, sono venute molto bene, dimostrando che non ci sono temi, per quanto difficili, che non si possono rendere accattivanti.

Un ultimo, positivo esempio di un museo che riesce a presentare il processo di ominazione e il sapiens sapiens in modo straordinariamente efficace viene da un’istituzione prestigiosa con un illustre passato: il Musée de l’Homme di Parigi, che è stato riaperto al pubblico giusto un anno fa. La riapertura è avvenuta dopo una totale ristrutturazione e dopo il processo, che il nostro giornale ha seguito in tutti questi anni, che aveva portato alla nascita del Pavillon des Sessions del Louvre (2000) e al Mqbjc (2006). L’ottimo risultato è dovuto a due scelte. In primo luogo il nuovo Musée de l’Homme non disdegna di rispondere alle problematiche che vanno un po’ oltre lo stretto ambito disciplinare e potrebbero sembrare filosofico-religiose.

All’inizio del percorso espositivo sono collocate le solite, eterne domande: «Chi siamo? Da dove veniamo? Dove andiamo?» che non solo sono affrontate in un’ottica rigorosamente disciplinare, ma danno anche lo spunto per trattare sia i temi tradizionali dell’antropologia fisica, sia quelli delle conseguenze che la globalizzazione e le nuove tecnologie hanno sull’uomo come animale sociale. In secondo luogo si è scelto di risolvere il problema della mancanza di reperti privi di appeal in modo creativo ma sempre rigoroso.

Si è fatto ricorso infatti alle soluzioni più svariate: dalle diavolerie informatiche, che scattano una foto alla testa del visitatore e la trasformano in quella di un Neanderthal, ai crani esposti come in un’installazione di arte contemporanea, dai confronti stranianti tra le nostre divinità e quelle degli «altri» a un uso intelligente dei manichini, dalle scenografie che mostrano come le diverse epoche hanno ricostruito la preistoria alla serie di reperti etnografici che documentano come l’umanità ha risolto i problemi che deve affrontare da sempre.

Altri articoli dell'autore

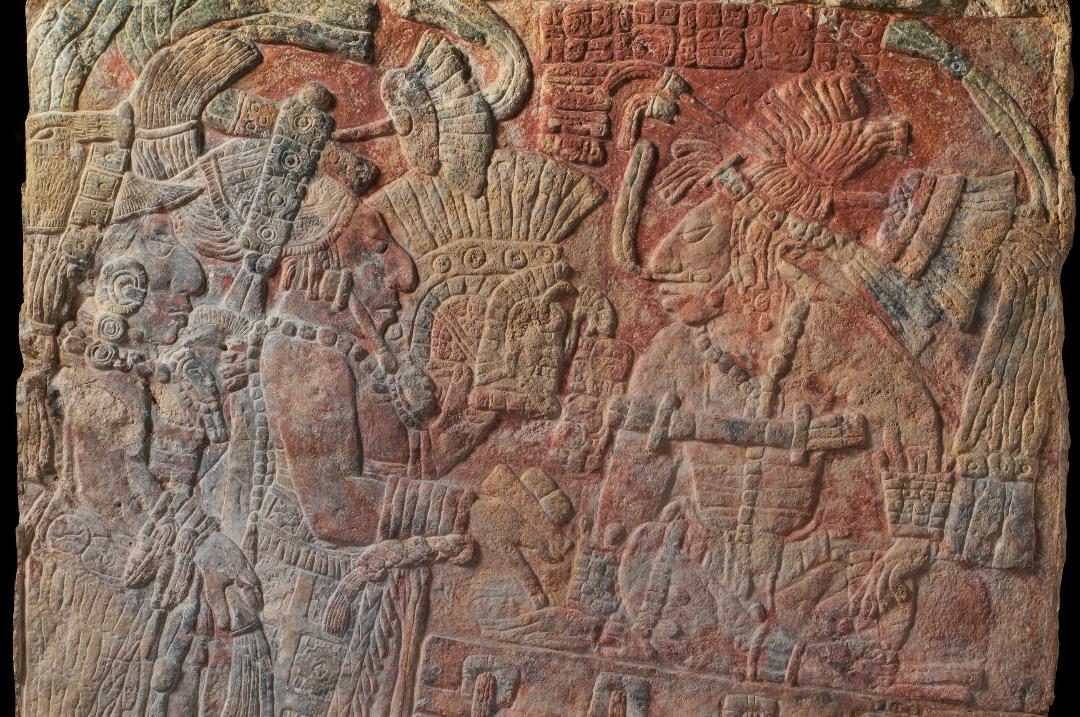

Il 27 giugno è mancato l’archeologo bresciano che ha dedicato la sua vita allo studio delle culture dell’America precolombiana

Le curatrici delle sezioni Africa, Oceania e Americhe illustrano opere, scoperte, attribuzioni e spazi della nuova Rockefeller Wing del Metropolitan Museum of Art

Chiusa nel 2021, riapre domani al museo di New York una delle collezioni di antropologia più importanti al mondo: 1.850 reperti di arte dell'Africa, dell'Oceania e delle Americhe, allestiti su 3.700 metri quadrati da Why Architecture

Chiusa dal 2021 per lavori, l’ala riservata all’arte dell’Africa, dell’Oceania e delle Americhe sarà nuovamente accessibile dal 31 maggio. La sua apertura nel 1982 fu un capitolo chiave nella storia dell’arte mondiale. «Nel corso dei millenni, le tradizioni artistiche indigene sono emerse, sono fiorite e si sono evolute anche dopo l’invasione europea», spiega la curatrice Joanne Pillsbury