Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Arianna Antoniutti

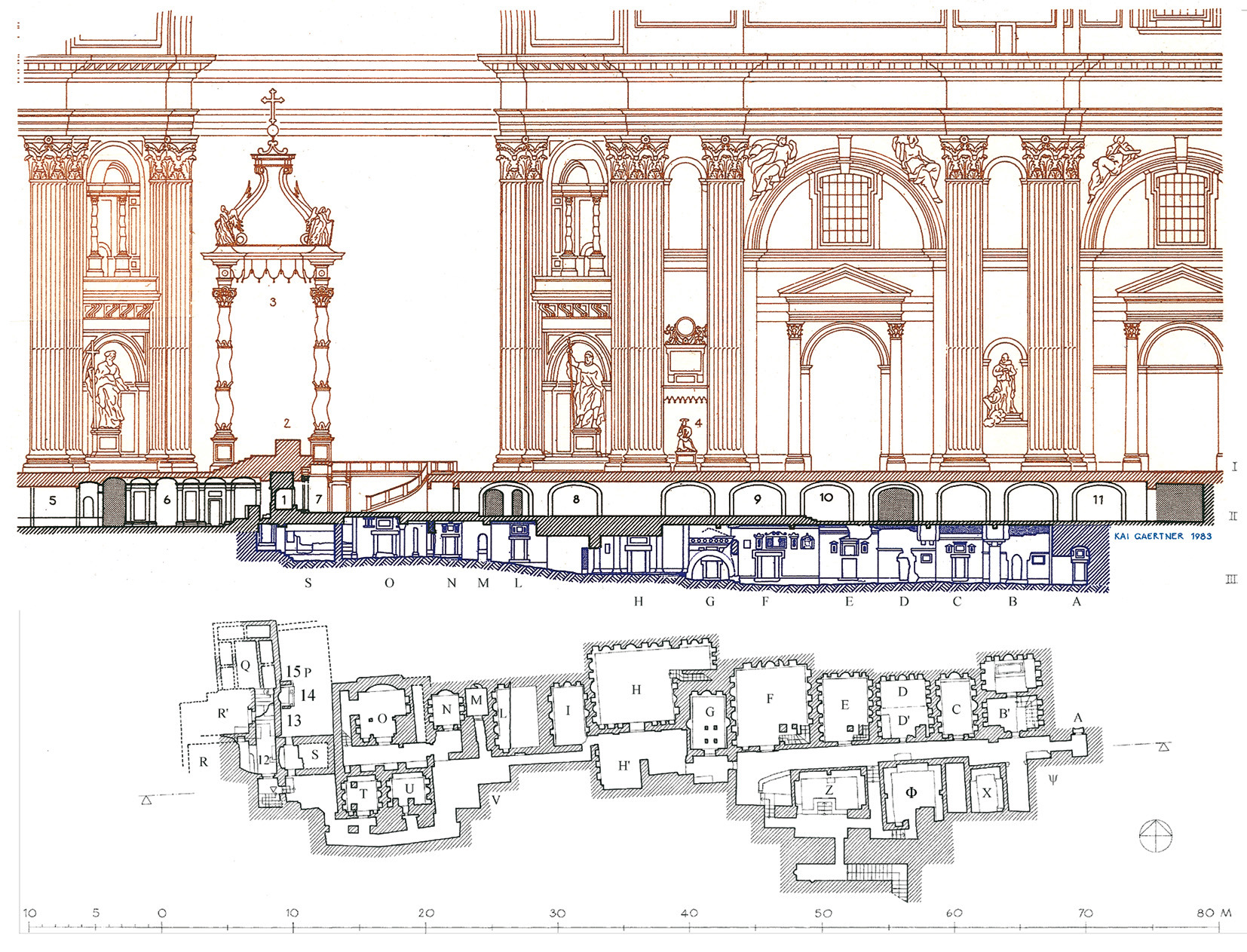

Leggi i suoi articoliAccedere alla Necropoli di San Pietro, al di sotto della Basilica petriana, vuol dire attraversare lo spazio e il tempo: dall’altare della basilica, sormontato dal Baldacchino berniniano, sino alla Tomba dell’apostolo Pietro. Ad accompagnarci in questo itinerario millenario è una guida d’eccezione: Pietro Zander, responsabile Sezione Necropoli e Beni Artistici della Fabbrica di San Pietro in Vaticano. Il monumentale sepolcreto, che ospita tombe pagane e cristiane e che si sviluppò tra la fine del I secolo d.C. e il IV secolo d.C., fu scoperto, assieme alla Tomba di Pietro, negli anni del pontificato di Pio XII (1939-58). Difficile immaginare come, al di sotto del pavimento delle Grotte Vaticane, in corrispondenza della navata centrale di San Pietro, si estenda un complesso di 22 edifici sepolcrali. Progettati per ospitare circa mille sepolture, si trovano a una profondità compresa fra i tre e gli undici metri, e sono visitabili su prenotazione.

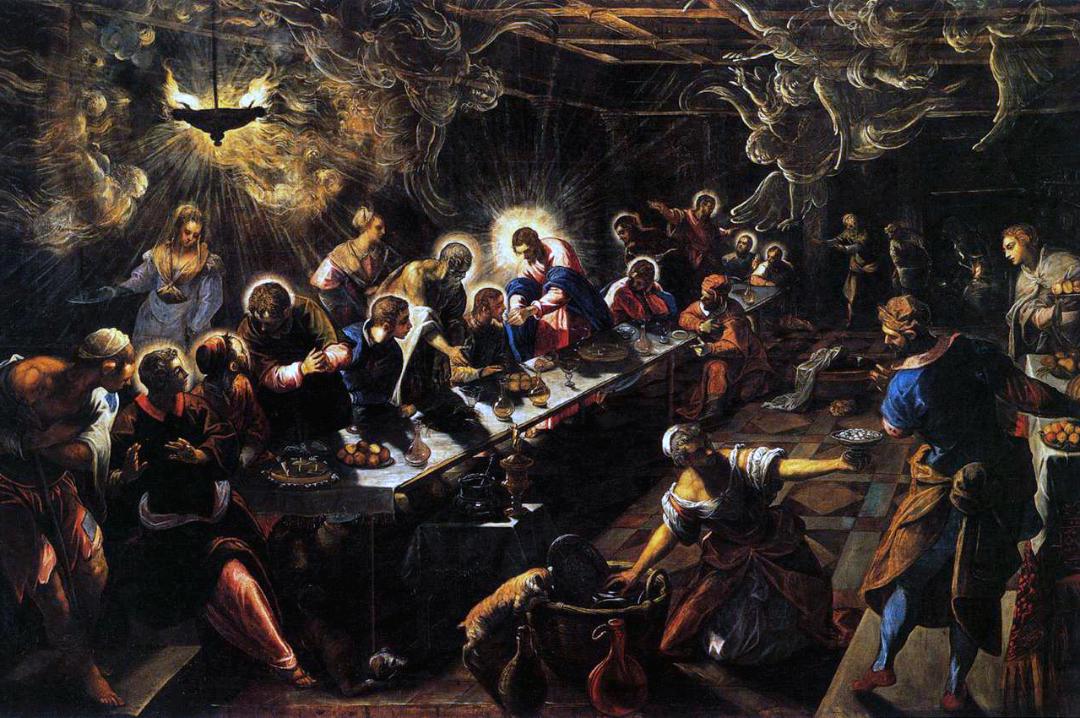

In antico la necropoli era ancora più vasta, e si estendeva verso il Tevere. Fu Costantino, primo imperatore cristiano, a modificare il destino del sito, ordinando la costruzione, al di sopra di esso, di una altrettanto monumentale basilica. La precisa volontà dell’imperatore era quella di edificare un luogo di culto esattamente dove, nel I secolo d.C., era sorta la Tomba di Pietro. Per la costruzione della basilica fu necessario interrare gli edifici funebri, demolendone le parti superiori. L’apostolo Pietro era stato tumulato, sulle pendici meridionali del Colle Vaticano, nei pressi del Circo di Nerone. Sulla sua tomba, un secolo più tardi, sarà eretta una piccola edicola funeraria conosciuta come Trofeo di Gaio, sulla base della testimonianza del presbitero Gaio riportata da Eusebio di Cesarea nella sua Storia Ecclesiastica. L’edicola, prima ancora dell’età costantiniana, fu oggetto di pellegrinaggio e di culto, come testimoniano i numerosi graffiti, con i nomi di Cristo e Pietro, ritrovati sul muro, intonacato di rosso, ancora esistente in prossimità dell’edicola stessa. Sul «Muro rosso», denominato «Muro G», è stata rinvenuta la frammentaria iscrizione, in greco, Pétr[os] enì, che si può sciogliere come «Pietro è qui», oppure come Pétr[os] en i[réne]: «Pietro in pace». L’umile Tomba di Pietro fu racchiusa da Costantino, sempre nelle parole di Eusebio di Cesarea, «in uno splendido sepolcro». Su di esso, nel trascorrere dei secoli, furono costruiti tre altari, l’ultimo dei quali, nel 1594, è l’altare di San Pietro, su cui il papa celebra la messa.

Pianta della Necropoli e sezione della basilica di San Pietro. © Fabbrica di San Pietro in Vaticano

Si accede alla Necropoli attraversando le Grotte Vaticane, dove leggiamo, riprodotte su di una parete, le parole di Gaio, così come riportate da Eusebio di Cesarea: «Io ti posso mostrare i Trofei degli Apostoli». «È l’invito, tuttora validissimo, spiega Pietro Zander, a scoprire la Tomba di Pietro. Seguendo questo invito scendiamo una scala che è una vera timeline: a ogni gradino torniamo indietro di settanta anni: un tuffo nel tempo, nelle profondità della Basilica di San Pietro, che ci porta fino al 64 d.C., l’anno del martirio dell’apostolo».

Una foto dell’epoca di Pio XII mostra gli operai impegnati nei primi scavi. «Con pala e piccone veniva riportato alla luce uno straordinario contesto archeologico che, dopo 1.600 anni, si presentava assolutamente intatto». La prima tomba che incontriamo nel percorso è la cosiddetta Tomba Z, degli Egizi: «Datata fra la prima e la seconda metà del II secolo d.C., spiega Zander, è mancante della volta, distrutta per essere interrata, ma i suoi sarcofagi sono integri, come del resto lo sono tutte le altre sepolture, perché tutelate dalle leggi romane. Non sarebbero state più accessibili, ma meritavano rispetto, restando sacre e inviolabili. Nella tomba, in basso troviamo il consueto pantheon greco-romano, ad esempio nel Sarcofago con Arianna a Nasso, mentre sulle pareti gli affreschi sono egittizzanti, con raffigurazioni di Horus, il dio con la testa di falco, Thot, e il bue Api. Il sincretismo religioso, all’interno della stessa famiglia, è visibile anche nell’arcosolio, dove trova posto una sepoltura femminile cristiana. Questo è l’incipit del nostro viaggio nei sotterranei di San Pietro».

Procedendo, si aprono strade e vicoli, su cui si affacciano tombe a pianta rettangolare, con porte e finestre, a volte un terrazzo e un recinto antistante. Le facciate sono in laterizi rossi o gialli e, all’interno, le decorazioni si compongono di magnifici stucchi, affreschi, sculture. «Dobbiamo compiere uno sforzo di immaginazione, e pensare questo luogo non ipogeo, ma all’aperto, con le finestre dei sepolcri che si aprivano verso il paesaggio. Come possiamo vedere ancora oggi, ad esempio, nella Necropoli di Porto all’Isola Sacra, a Fiumicino. Chi poteva permettersi tombe di tale pregio? I liberti imperiali, gli imprenditori del mondo antico. Grazie alle iscrizioni, ai ritratti e all’apparato decorativo, leggiamo le loro storie e conosciamo i loro volti, ricostruendone la vita e le occupazioni, come nel caso della famiglia dei Matucci, che commerciava stoffe».

Veduta dell’iter della necropoli dalla Tomba F, dei Caetenni e dei Tulli. © Fabbrica di San Pietro in Vaticano

Raffinatissime sono le decorazioni in cotto della facciata della Tomba F, dei Caetenni e dei Tulli (scoperta nel 1941 e restaurata nel 2000) che, all’interno, presenta un’elegante architettura scandita da elementi curvilinei e rettilinei: nicchie, timpani, colonnine. Altrettanto eleganti sono, nella Tomba E, degli Aelii, quattro urne in alabastro, lussuosi oggetti di importazione, da Alessandria d’Egitto, giunti a noi perfettamente integri. «L’analogia per lo stato di conservazione della Necropoli si pone con Pompei, lì i lapilli hanno sigillato le grandi ville sotto la cenere, qui tutto è rimasto sigillato sotto l’interramento costantiniano. È un contesto assolutamente intatto».

Il silenzio della necropoli è interrotto solo dagli strumenti dei restauratori. «I lavori nel sepolcreto proseguono. In questo momento i restauratori, guidati da Adele Cecchini, sono all’opera all’interno della Tomba del docente, un piccolo ambiente che richiede un restauro complesso. Recentemente, nel mese di aprile, abbiamo presentato la nuova illuminazione, sofisticatissima e di nuova generazione, dell’intera Necropoli. L’ultimo intervento di illuminazione risaliva al Giubileo del 2000, e ora grazie a Osram e con il contributo dei Cavalieri di Colombo, abbiamo compiuto il passaggio dalle lampade alogene ai Led, con luci dimmerabili appositamente pensate per ambienti ipogei. I Led rispettano il delicatissimo microclima, inibendo la fotosintesi e dunque la crescita di microrganismi».

Entrando nella Tomba H, dei Valerii, scopriamo la più grande e importante sepoltura del mondo romano. «Qui vediamo i volti dei proprietari del sepolcro, eternati in due ritratti: calchi in gesso, ma presto porteremo qui gli originali. Sono Caius Valerius Herma e la sua bellissima moglie, Flavia Olympias, che svela, con un gesto pieno di grazia, la sua acconciatura alla moda dell’epoca, quella di Faustina maggiore. I ritratti dei due coniugi si trovano probabilmente all’esterno, come parte di un grande altorilievo. Caius Valerius Herma è raffigurato anche, a figura intera, nella nicchia centrale della tomba, mentre, con il capo velato, sta compiendo un sacrificio. In alto, riprodotta in gesso, è la capsa libraria contenente i volumina, oggetto legato al lavoro del defunto, sicuramente di tipo culturale. Mentre al vicino ritratto della moglie, sempre a figura intera, sono associati oggetti di uso domestico: fuso, conocchia, cesto e gomitolo di filo».

Tomba M, dei Iulii, particolare della volta con l’immagine vittoriosa del Cristo-Sole. © Fabbrica di San Pietro in Vaticano

In ogni tomba, sarcofagi, mosaici pavimentali, affreschi, offrono un magnifico compendio di mitologia classica. È il caso della Tomba Phi, dei Marci, contraddistinta da affreschi con scene quali il mito di Alcesti, mentre al centro dell’edificio sepolcrale, uno splendido sarcofago in marmo presenta eleganti motivi bacchici. Unico sepolcro interamente cristiano dell’intera necropoli è la Tomba M, degli Iulii, la cui volta è decorata, in mosaico policromo, con la figura vittoriosa del Cristo-Sole (primi decenni del III secolo): «un’immagine di grande interesse e di rara bellezza. Il più antico mosaico parietale d’ispirazione cristiana».

Avanzando nel percorso della necropoli, ci si avvicina, dice Zander, «al cuore della basilica stessa: la Tomba di Pietro». Risalendo nelle Grotte Vaticane, all’interno della cosiddetta Cappella «del Salvatorello», si ammirano i resti della Memoria Apostolica: il Trofeo ricordato da Gaio. Qui si vede, nella sua originaria collocazione, una colonnina del primo monumento eretto sulla tomba dell’apostolo. Attraverso una piccola porta di bronzo, si accede alla Cappella Clementina, il cui vano centrale corrisponde alla «subterranea Confessio», la cripta dell’antica basilica realizzata alla fine del VI secolo dai papi Pelagio II e San Gregorio Magno. Infine, attraverso un passaggio posto sulla sinistra della Cappella Clementina, si giunge nella zona nord della Memoria Apostolica, dove si conserva il «muro dei graffiti», con nomi, invocazioni e simboli cristiani. All’inizio del IV secolo, sullo spessore del muro, fu ricavato un loculo e, il 27 giugno del 1968, vennero qui collocate 19 teche trasparenti, legate con filo di rame argentato e sigillate con piombo, contenenti le ossa attribuite a San Pietro. La visita della necropoli inizia e termina, idealmente, con le parole di Eusebio di Cesarea, contemporaneo di Costantino che, intorno al 333 descrive la Tomba di Pietro: «Egli ottenne l’onore di uno splendido sepolcro davanti alla città, un sepolcro al quale accorrono, come a un grande santuario e tempio di Dio, innumerevoli schiere da ogni parte dell’impero romano». «Qui sorgerà la basilica di San Pietro, conclude Zander, il più grande edificio del mondo antico, nata grande per la sua naturale vocazione all’accoglienza».

Tomba F, dei Caetenni e dei Tulli, veduta della camera funeraria dalla porta d’ingresso. © Fabbrica di San Pietro in Vaticano

Altri articoli dell'autore

«Il restauro, condotto da restauratori specializzati sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza Speciale, spiega il presidente dell’Associazione Mecenati Roman Heritage Onlus Ugo Pierucci, è frutto di una virtuosa collaborazione fra pubblico e privato»

Dagli affreschi trecenteschi alle torri campanarie, dalle vetrate istoriate alla Casa Manzoni, una tradizione esemplare di interventi su beni inamovibili

In questo complesso percorso di salvaguardia, restauratori, studiosi, storici dell’arte, sono solo una parte della platea cui si rivolge il programma, il cui principale obiettivo, da sempre perseguito, è il coinvolgimento e la partecipazione delle comunità e dei territori

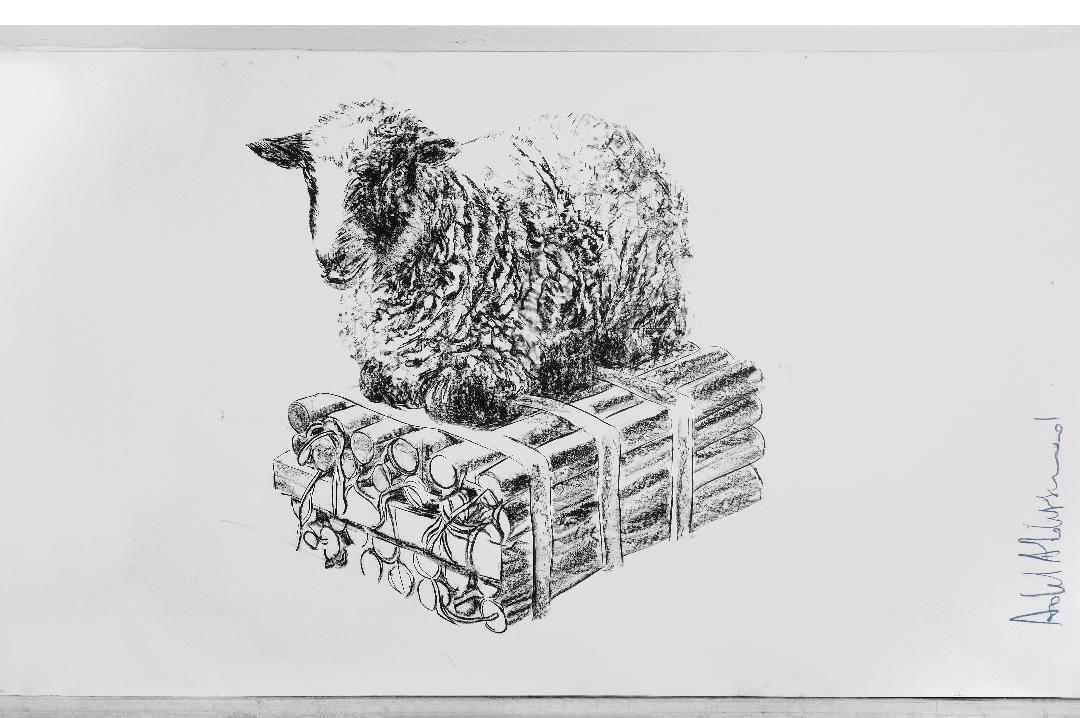

La prima personale dell’artista francese alla Galleria Continua: disegni che trasformano tensioni, fede e natura in un racconto visivo potente