Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Micaela Zucconi

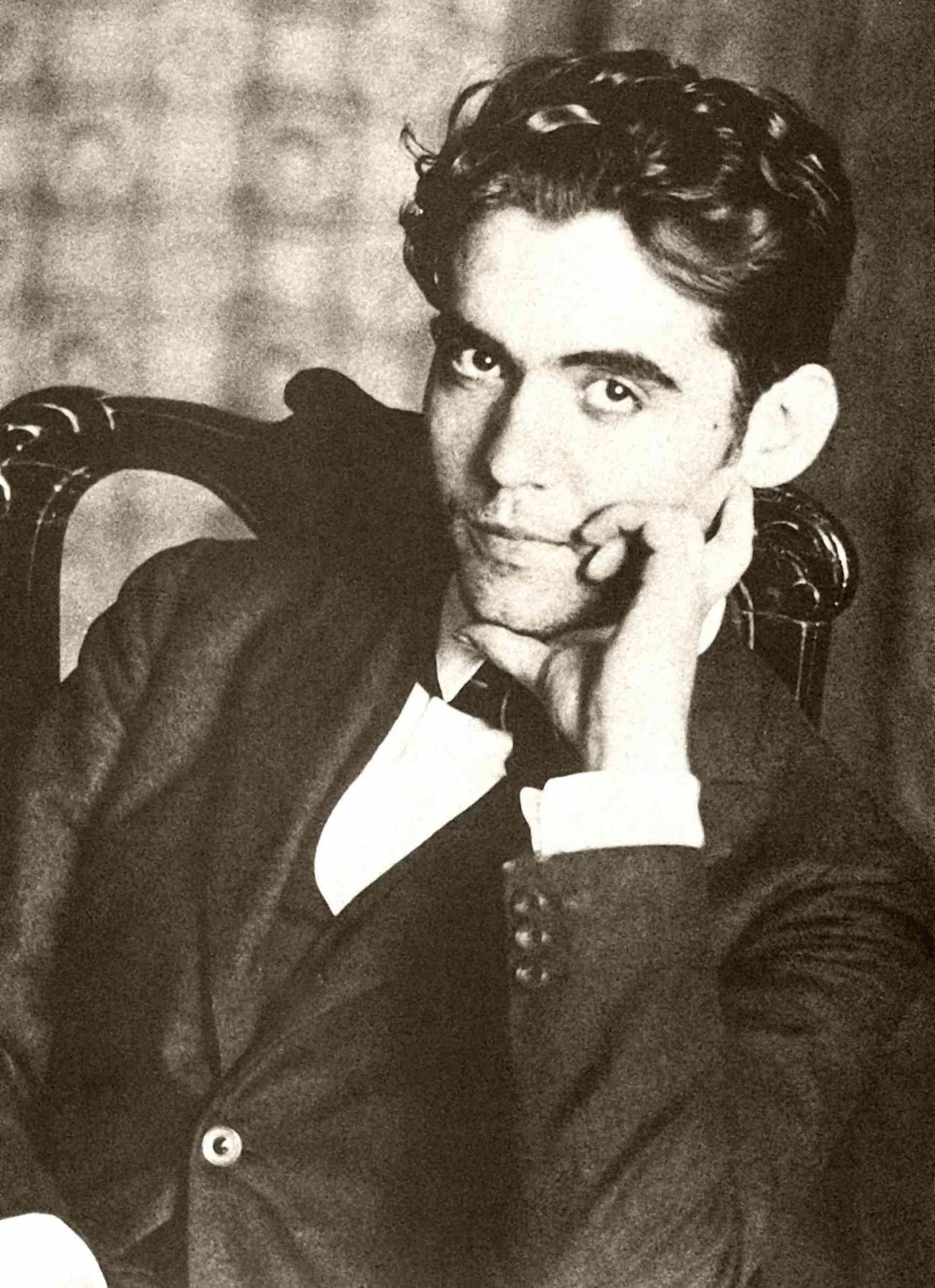

Leggi i suoi articoli«Mi piace Granada con passione, ma per vivere su un altro piano; vivere in un carmen, e il resto sono sciocchezze». Così nel 1924 Federico García Lorca scriveva al critico letterario Melchor Fernández Almagro. Poeta, scrittore e drammaturgo, Lorca aveva un attaccamento viscerale per la città andalusa dove visse e fu assassinato nel corso della Guerra civile spagnola. La sua memoria sopravvive nelle opere e nei luoghi che lo videro in vita. A cominciare dalle diverse case della famiglia ora divenute musei. Quella natia (era nato il 5 giugno 1898) nel sonnolento villaggio di Fuente Vaqueros, dove Federico bambino imparava canzoni popolari dalla madre Vicenta Lorca Romero, maestra nella scuola locale e seconda moglie del padre, Federico García Rodríguez, benestante possidente terriero. A otto anni il futuro poeta ne conosceva già oltre 80: l’origine del suo amore per la musica e per il folclore andaluso, un aspetto dell’eclettica personalità dell’artista dalla matrice sempre colta e nello stesso tempo popolare. Poi, la dimora della giovinezza a Valderrubio, casa permanente fino al 1908 circa e residenza estiva fino al 1926, dagli ambienti borghesi e accoglienti. Gli arredi attuali sono stati recuperati da varie proprietà di famiglia e da persone cui erano stati regalati. Valderrubio è circondata dalla Vega de Granada (per molto tempo appartenuta al duca di Wellington e ai suoi discendenti), una pianura dagli ordinati filari di pioppi, coltivata un tempo a tabacco, asparagi e barbabietola da zucchero. Paesaggi e ambienti che avranno molta influenza nella lirica e nelle opere teatrali lorchiane. Nasce qui il dramma La Casa di Bernarda Alba, terminato nel 1936 pochi mesi prima di morire, una delle opere più alte del teatro spagnolo contemporaneo. La storia e i caratteri dei personaggi sono in parte ispirati a figure locali come Francisca Alba Sierra, vicina di sua zia Matilde Lorca (la dimora è aperta al pubblico su prenotazione). Negli anni a seguire, per l’estate, sarà prescelta la residenza (visitabile) di Huerta de San Vicente, circondata da frutteti, dove Federico scrive il dramma Bodas de sangre (Nozze di sangue, 1933).

La sua formazione matura a Granada, la città capoluogo della regione ai piedi delle montagne della Sierra Nevada, con studi privilegiati rispetto alla media, per lui, il fratello Francisco e le sorelle Concha e Isabel, in un ambiente intellettuale in cui Federico si immerge completamente, soprattutto quando comincia a frequentare l’Università. Gli studi e i lunghi periodi trascorsi successivamente a Madrid (dove si laurea in Legge) allargano i suoi orizzonti culturali. Gli incontri con i poeti Antonio Machado e Miguel de Unamuno, giganti della letteratura spagnola, sono decisivi per la sua vocazione letteraria (il suo primo libro, Impressioni e paesaggi, viene pubblicato, finanziato dal padre, nel 1918). Stringe nuove amicizie con personaggi come Luis Buñuel, Rafael Alberti e Salvador Dalí, con il quale instaura un rapporto speciale, anche amoroso, e un sodalizio artistico. Sarà l’artista catalano a realizzare diverse scenografie teatrali per opere di Lorca, tra cui la commedia Mariana Pineda, nel 1927.

Nulla resta degli appartamenti granadini abitati dalla famiglia, se non alcune foto e gli indirizzi. Il primo, vicino alla plaza Puerta Real, è calle Acera del Darro 66 (oggi 50), per il periodo 1909-16. Una casa molto rimpianta, con patio e giardino. Solo di recente è stata apposta a ricordo una targa ufficiale, mentre nelle stanze (del tutto trasformate) è in apertura il «Centro Cultural Federico en Granada» (Ccfg), dedicato soprattutto agli esordi del poeta. Dal 1917 tutti si trasferiscono in Acera del Casino (oggi al n. 15) nella piazza vicina. L’edificio originale è stato demolito negli anni ’70. Era un’abitazione più lussuosa, tutta specchi, con diversi dipinti di Dalí alle pareti e un piano a mezza coda su cui Federico suonava Debussy e Albéniz, oltre a pezzi jazz e ai classici. Tra i suoi maestri, Antonio Segura Mesa. Era di casa anche Manuel de Falla, considerato il più grande compositore spagnolo del XX secolo, un amico che Lorca considerava il suo faro. De Falla suonò qui per la prima volta una versione strumentale della «Histoire du soldat», di Stravinskij.

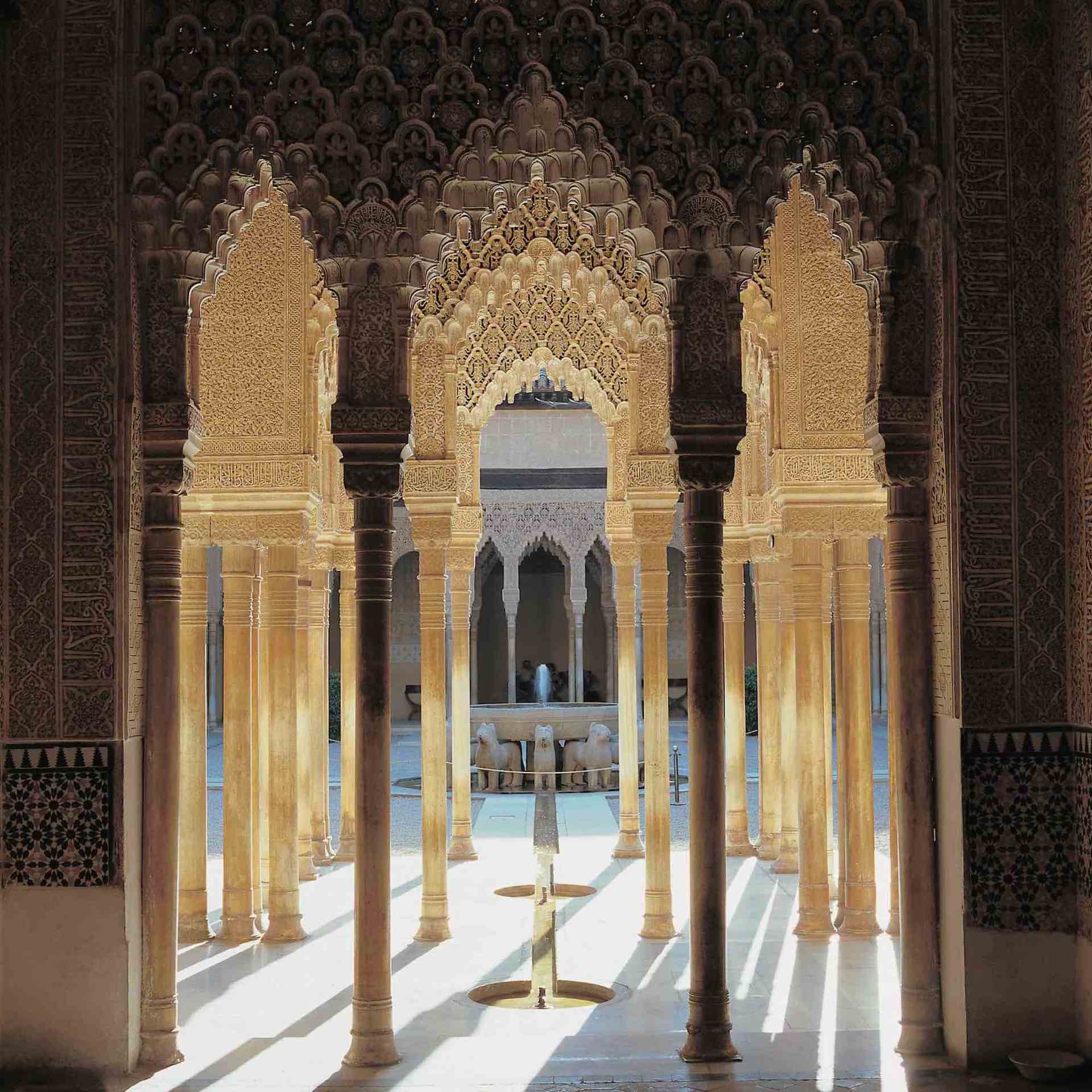

Tra i suoi luoghi preferiti in città, spicca l’Alhambra (la «collina rossa», dal colore che prende soprattutto al tramonto), cittadella fortificata e palazzi innalzati su una precedente fortificazione dalla dinastia nasride, gli ultimi principi musulmani della Spagna tra il XIII e il XIV secolo, in un trionfo di arte moresca senza eguali. Federico vi si recava spesso, con ospiti e amici. Tra fontane e arabeschi, sala dopo sala si può solo vagamente immaginare lo sfarzo della corte, ma gli ambienti conservano (nonostante le torme di turisti) un potere incantatore. Nel 1829, quelle mura avevano ispirato il diplomatico e scrittore americano Washington Irving, autore de I racconti dell’Alhambra (1832). Dalla celebre stanza dorata della reggia si traguarda la Chiesa di San Michele, cara a Federico. Religioso, a modo suo, amava visitare chiese e monasteri di clausura e (pare fosse molto goloso) comprare i dolci delle monache. Per esempio al Monastero di Santa Catalina de Zafra, dal grande portale rinascimentale, ove si possono acquistare tuttora speciali biscotti alle mandorle. Il poeta, in una conferenza sui «Cantos de cuna», le ninne nanne spagnole, parte di una raccolta di poesie aveva affermato che per conoscere l’Alhambra, prima di percorrere i suoi patio e le sue sale è «molto più utile, più pedagogico, mangiare il delizioso alfajor de Zafra (...) che con la fragranza e il sapore dà la temperatura autentica del palazzo quando era ancora vivo...».

Il Patio de los Leones, nel complesso dell’Alhambra a Granada. © Ente Spagnolo del Turismo-Turespaña

La porta del monastero si affaccia su carrera del Darro, un altro percorso legato al poeta, come il Generalife, «Il Giardino sublime» sul Colle del Sol, la residenza estiva dei sultani, rigogliosa di piante, fiori e giochi d’acqua. La visita è la naturale prosecuzione di quella dell’Alhambra. Non lontano, si trova il Carmen del Ave Maria, l’abitazione di Manuel de Falla, che Ian Gibson, biografo di Federico e autore di Poeta en Granada. Paseos con Federico García Lorca (2018) consiglia di visitare, passando almeno un paio d’ore nel giardino per meglio apprezzare la Granada di Lorca (dal libro, che andrebbe letto prima di partire, sono tratte alcune citazioni presenti nell’articolo). All’interno oggetti e mobilio sono originali, collocati filologicamente, secondo i disegni che ne aveva fatto l’artista Hermenegildo Lanz. Nel 1922, Lorca e De Falla avevano maturato insieme l’idea del primo «Concurso de cante jondo», il canto profondo di matrice gitana, con radici negli antichi sistemi musicali indiani, evoluto in forma definitiva nel XVIII secolo (diverso dal «cante flamenco», più recente), cui era seguita una grande manifestazione di musica, danza e poesia all’Alhambra. A questo particolare stile vocale Lorca aveva dedicato il Poema del cante jondo, scritto a 23 anni, ma pubblicato nel 1931. Erede della manifestazione è l’attuale Festival di Musica, Teatro e Danza di Granada (dal 13 al 19 luglio), che coinvolge il teatro all’aperto del Generalife, il rinascimentale Teatro di Carlo V e l’Albaicín, il quartiere arabo, con i suoi «carmen» (le abitazioni protette da un muro di cinta, con giardino, orto, alberi da frutto, una fontana o un piccolo stagno). Per avere un’idea dell’atmosfera di quelle sere lontane, turismo attuale permettendo, si può vagabondare nelle «cuevas», le grotte del Sacromonte, ritrovi per la musica gitana (ispirazione per il suo Romancero gitano, del 1928) o andare alla Peña Flamenca La Platería, il locale flamenco più antico di Spagna.

Altri indirizzi cittadini sono l’occasione per calcare piste meno battute e scoprire una Granada più intima, che echeggia della comunità artistica e letteraria frequentata dal poeta, appartenente alla cosiddetta Generazione del ’27: un gruppo di intellettuali che segnarono un rinnovamento nella letteratura spagnola. Uno dei ritrovi abituali era il Café Alameda (ora Chikito) in plaza del Campillo, spazio leggendario denominato «El Rinconcillo» (l’angoletto). Un cenacolo letterario («tertulia») oggi ricordato dalla statua in bronzo che raffigura il poeta (finanziata dall’ex calciatore argentino Luis Oruezábal, giocatore del Granada) posta al tavolo d’angolo dove usavano sedersi Lorca e i suoi sodali, tra cui un giovane Andrés Segovia. Qui Federico amava ordinare vino di Malaga, zuppe, asparagi della Vega, ciliegie quando stagione e «dulce de leche», ancora nel menu del ristorante. D’estate tutti si spostavano all’aperto, ai tavolini sotto gli alberi della piazza. Il poeta Jorge Guillén usava dire: «Quando sei con Federico non fa né freddo né caldo, fa Federico».

E l’amore? Si potrebbe dire fosse il sottofondo inquieto della sua esistenza. Circondato da un piccolo universo femminile di madre, sorelle e molte amiche (tra le fedelissime Anna Maria, sorella di Dalí, ed Emilia Llanos Medina), Federico non era tuttavia attratto dall’altra metà del cielo. La sua sensibilità lo portava a un forte conflitto interiore, tanto da vivere periodi di profonda depressione. Il suo mentore e insegnante Fernando de los Ríos lo aveva spinto nel 1929 a evadere dall’ambiente moralista granadino e andare a New York, alla Columbia University. Il rientro, nel 1931, sarà preceduto da un finale a L’Avana, a Cuba. Il periodo all’estero si rivelò molto creativo (vedi Poeta en Nueva York, 1929-30) ma le radici spagnole e andaluse e la proclamazione della Seconda Repubblica lo riportarono in patria. Sono anni intensi di attività letterarie (tra queste, il progetto di «La Barraca», una compagnia teatrale itinerante per portare il teatro classico spagnolo nelle aree rurali) in movimento tra Madrid e altre città spagnole. È del 1934 il celebre Lamento per Ignacio Sánchez Mejías (l’amico poeta, scrittore e torero morto durante una corrida), di cui tutti ricordano quel «Alle cinque della sera» che scandisce ogni verso. È il momento della piena maturità del poeta e della consapevolezza di sé, mentre la tensione politica, l’inizio della Guerra civile (combattuta nel 1936-39 tra i repubblicani e i nazionalisti di Francisco Franco) e il clima di violenza montano in un crescendo fatale. Tornato a Huerta de San Vicente da Madrid, Federico trova riparo a Granada, a casa dell’amico poeta Luis Rosales. I tentativi di salvarlo saranno vani: viene arrestato dai falangisti il 16 agosto e trascorre le sue ultime ore nella vicina sede del Gobierno Civil, ora Facoltà di Giurisprudenza, in una piccola stanza affacciata sull’Orto botanico. Secondo alcuni fu fucilato già la mattina seguente, ufficialmente invece il 19 agosto, nelle vicinanze del villaggio di Viznar (il corpo non è mai stato ritrovato). Scomparso il poeta è nato il mito. Il palazzo dei Rosales è ora l’Hotel Reina Cristina: nel patio lo ricorda una serie di memorabilia, mentre l’ingresso laterale, entrata originaria dell’abitazione, conduce al ristorante. Prima di lasciare Granada, l’ultimo «luogo di culto»: il monumentale Centro Federico García Lorca con l’omonima fondazione, votato alla ricerca su vita e opere del poeta e alla loro diffusione. La presidente è Laura García Lorca de los Rios, figlia di Francisco, fratello di Federico. Il centro, progettato da MX_SI architectural studio, inaugurato nel 2015, comprende un importante archivio e più di 900 immagini catalogate, una biblioteca, spazi espositivi, un teatro e una fornita libreria con testi di e su Federico García Lorca.

Federico García Lorca. © Patronato Provincial de Turismo de Granada

Altri articoli dell'autore

Nella Kunsthalle di Bangkok il lavoro radicale dell’artista franco-israeliano dalla breve e folgorante carriera: un modo di intendere il concetto di abitare per uno stile di vita nomade, ascetica

L’obiettivo è «rendere visitabili gli scavi ai turisti, ma anche per coinvolgere le comunità locali dei vicini villaggi di Nayman e Naizatepa, con zone dedicate e perché abbiano un ruolo attivo nella gestione del parco», spiega Simone Mantellini, direttore della missione archeologica italiana e codirettore del Progetto Archeologico Italo-Uzbeko

Marco Balich, creative lead della Cerimonia di apertura dei Giochi Olimpiaci Invernali 2026 spiega il dietro le quinte di un evento che «parla a oltre due miliardi di spettatori»

Curato da Massiliano Gioni e Roberta Tenconi, per l’occasione l’allestimento riunisce 72 artiste della collezione di Tony ed Elham Salamé