Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Micaela Zucconi

Leggi i suoi articoliNella Città Santa per le tre religioni monoteiste, archeologi italiani stanno scavando nel luogo più sacro per la cristianità: il Santo Sepolcro. Abbiamo intervistato la direttrice degli scavi, Francesca Romana Stasolla, professoressa ordinaria di Archeologia cristiana e medievale e direttrice del Dipartimento di Scienze dell’Antichità all’Università «La Sapienza» di Roma (una passione per l’antichità, racconta, nata quando aveva 8 anni, dopo una visita alla necropoli etrusca della Banditaccia, a Cerveteri). «Il progetto è cominciato nel 2019, su richiesta delle tre comunità cristiane che hanno la custodia del Santo Sepolcro: il Patriarcato Ortodosso, la Custodia di Terra Santa e il Patriarcato Armeno di Gerusalemme, partiti con l’intenzione di restaurare il pavimento delle parti comuni della Basilica e nell’occasione eseguire indagini archeologiche. Una richiesta di cui siamo orgogliosi, forse dovuta al fatto di essere al primo posto nelle classifiche universitarie mondiali per Classics & Ancient History, oltre che alla nostra esperienza di scavo in Italia, nel bacino del Mediterraneo e in Oriente». Un risultato confermato per il quinto anno consecutivo dal QS World University Ranking, pubblicato dagli esperti della società Quacquarelli Symonds. «Abbiamo iniziato a scavare nel 2022 senza mai fermarci, eccetto due mesi dopo il 7 ottobre 2023. Un’organizzazione complessa, che tiene conto dei calendari liturgici per permettere lo svolgimento delle funzioni e il flusso dei pellegrini».

A questo scopo la chiesa è stata divisa in 11 aree, scavate una alla volta. Sul campo, dalle otto del mattino alle sei di sera, si alternano circa dieci studiosi tra archeologi, paleobotanici, archeozoologi, filologi, geologi e storici, in contatto giornaliero con il grosso del team che segue il progetto da Roma. «Lavoriamo insieme con una squadra di operai palestinesi che vengono dalla Cisgiordania. Abbiamo anche un progetto più ampio di formazione con corsi di ambito archeologico, insieme alla cooperazione italiana», spiega Stasolla. L’invio di dati continua a fine giornata, quando l’équipe di Gerusalemme rientra nella guesthouse che li ospita, nella Città Vecchia. «Una documentazione capillare volta a restituire la vita dello scavo, i restauri, le modalità dei ritrovamenti e la loro ricostruzione virtuale. Con la tecnica “timelapse” scattiamo una foto al minuto giorno e notte».

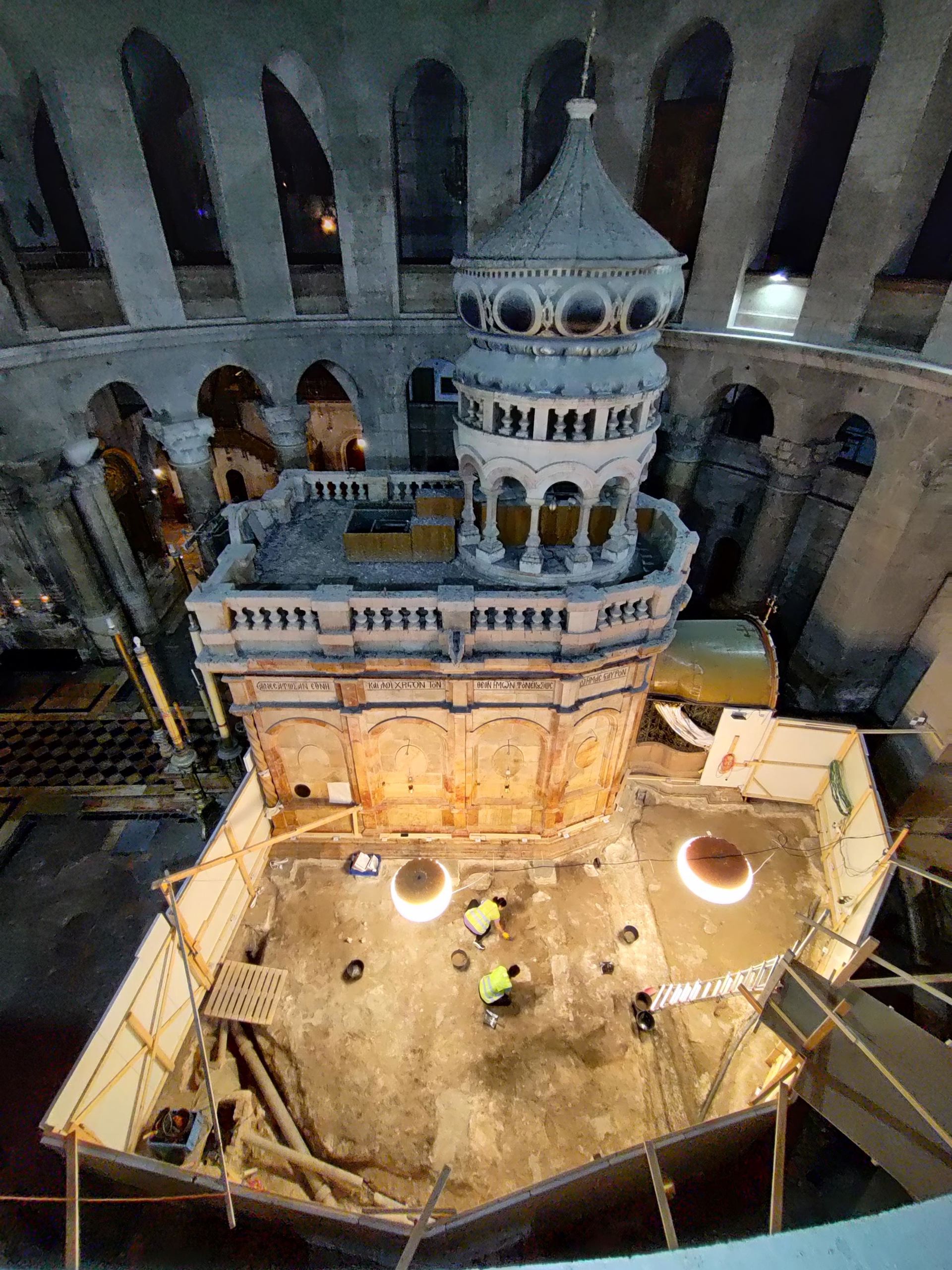

Alcuni membri del team di lavoro in un’area del Santo Sepolcro, Gerusalemme

Qual è lo stato dell’arte?

«Abbiamo quasi concluso i lavori. In alcuni punti siamo scesi a una profondità di sei metri», spiega. Nel sito è attestata una cava di pietra attiva dall’Età del Ferro fino al IV secolo d.C., con fasi alterne di sfruttamento e reinterramento per scopi agricoli. Secondo le analisi dei pollini, tra I secolo a.C. e I d.C. dove ora si trova il Santo Sepolcro si estendeva una zona adibita a uso funerario, tra vigneti e uliveti, come descritto nel Vangelo di Giovanni che parla di giardini tra il Calvario e la tomba. «In quel periodo comincia il culto di questa tomba venerata, poi obliterata dall’imperatore Adriano negli anni Trenta del II secolo d.C. con un’area di culto romana, nel contesto di un’estesa ristrutturazione urbana. Agli inizi del IV secolo, per volere dell’imperatore Costantino, si edifica un grande complesso di pellegrinaggio e la sepoltura viene riscoperta e valorizzata. Seguono poi le fasi dell’inizio del VII secolo, posteriori alla conquista musulmana di Gerusalemme, il successivo rifacimento crociato dell’XI secolo, fino ai restauri più recenti durante il mandato britannico».

La coincidenza con fonti e cronologie rafforza l’attribuzione della tomba come sepolcro di Cristo?

«La coincidenza con il passo del Vangelo di Giovanni e i nostri dati confermano un paesaggio agricolo e funerario articolato. Da un punto di vista scientifico riconosciamo una tomba venerata, che la tradizione tramanda essere come quella di Cristo. La monumentalizzazione cristiana e le folle dei fedeli hanno fatto la storia e mantenuto la memoria più dell’evento stesso. Non c’è nulla di scritto, ma ai fini della fede è del tutto indifferente. Fede e scienza seguono vie parallele».

Quali sono le scoperte di maggiore impatto?

«L’aspetto più significativo e di grande impatto è la ricostruzione cronologica dall’Età del Ferro all’epoca contemporanea, importante per la conoscenza della vita della città. Un saggio storico da sfogliare strato per strato, talmente ricco da rendere difficile enucleare singoli elementi. Possiamo citare la rilevante presenza dei crociati, documentata da stemmi e graffiti. Oppure, nelle fondazioni della basilica costantiniana, una grossa pietra con il disegno di un cerchiometro per misurare e regolare le dimensioni delle colonne. Non è tanto trovare una cosa quanto contestualizzarla... In qualche modo è anche la narrazione di chi vi ha deposto speranze, intenzioni, vita».

Il lavoro scientifico si è intrecciato a una fitta rete di relazioni, in un’avventura culturale e umana. «Scavare a Gerusalemme è un’esperienza straordinaria. Vivere all’interno del Santo Sepolcro ne è l’apoteosi. Una commistione di mondi e culture che ha cambiato la nostra vita. Qualcosa che spinge a riflettere e interrogarsi. Un luogo dove si palesa l’impensabile, dove persone che non si sfiorerebbero si parlano, a volte in modo sommesso. In un territorio così tormentato assistiamo a incontri impossibili. Soprattutto intorno alla nostra macchinetta del caffè, che accoglie monaci (i copti ci regalano sempre il loro pane benedetto), referenti israeliani, palestinesi, polizia locale».

Che cosa manca per concludere i lavori?

«Resta da scavare l’ultimo settore, nella navata nord. Oltre ai report annuali sono già in programma varie forme di comunicazione e divulgazione, più una serie di volumi a nostra cura, il primo nei prossimi mesi, che saranno pubblicati dallo Studium Biblicum Franciscanum».

Scavi nell’area nord-ovest della rotonda accanto alla cappella copta della Basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme. Photo © Archivio Università La Sapienza di Roma

Altri articoli dell'autore

Nella Kunsthalle di Bangkok il lavoro radicale dell’artista franco-israeliano dalla breve e folgorante carriera: un modo di intendere il concetto di abitare per uno stile di vita nomade, ascetica

L’obiettivo è «rendere visitabili gli scavi ai turisti, ma anche per coinvolgere le comunità locali dei vicini villaggi di Nayman e Naizatepa, con zone dedicate e perché abbiano un ruolo attivo nella gestione del parco», spiega Simone Mantellini, direttore della missione archeologica italiana e codirettore del Progetto Archeologico Italo-Uzbeko

Marco Balich, creative lead della Cerimonia di apertura dei Giochi Olimpiaci Invernali 2026 spiega il dietro le quinte di un evento che «parla a oltre due miliardi di spettatori»

Curato da Massiliano Gioni e Roberta Tenconi, per l’occasione l’allestimento riunisce 72 artiste della collezione di Tony ed Elham Salamé