Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Matteo Bergamini

Leggi i suoi articoliDifficile pensare, oggi, che ci sia stato un tempo in cui la «bellezza nera» era lungi dall’essere parte delle copertine e dell’industria dello spettacolo, ma territorio di ribellione, emancipazione, riscatto sociale.

A rinfrescare la memoria ci pensa la National Gallery of Art di Washington, che fino al prossimo 11 gennaio 2026 ospita (con ingresso gratuito) «Photography and the Black Arts Movement, 1955-1985», ovvero quella che promette di essere la prima mostra che esplora in modo approfondito il ruolo centrale della fotografia nel «Movimento delle Arti Nere», ovvero quel fenomeno culturale e estetico che, a partire dall’inizio degli anni ’60, si affiancò alla lotta politica per il black power offrendo la propria risposta estetica e spirituale. Guidato da figure come Amiri Baraka, che fondò il Black Arts Repertory Theatre ad Harlem (New York) nel 1965, così come da Romare Bearden, Larry Neal e Sonia Sanchez, che esplorarono l’estetica nera e, a loro volta, diedero voce e corpo a riviste e a spazi indipendenti per sfidare il canone dominante, promovendo la prime azioni di «orgoglio nero», derivato anche dall’influenza del panafricanismo e unendo, così, artisti visivi, poeti, musicisti, fotografi e cineasti in un unico, potente coro creativo.

Un’arte pluralizzata che divenne un veicolo di speranza, dignità e rivendicazione, trasformando la lotta politica in cultura estetica e rivoluzione, in cui la fotografia si collocò come medium privilegiato, accattivando lo sguardo tanto di street photographers e fotogiornalisti, quanto di pittori e graphic designer, tutti accomunati dalla volontà di utilizzare l’obiettivo per catturare e celebrare la propria realtà.

In scena, un totale di centocinquanta opere che tracciano l’evoluzione del movimento dal 1955 al 1985, evidenziandone le origini e un impatto che conseguì «bucare» i normali tempi di una corrente, durando appunto tre decadi. Tra gli artisti in mostra spiccano nomi come Roy DeCarava (1919-2009), la cui poetica intima e lirica restituì la vita di Harlem attraverso una sensibilità unica, allontanandosi dagli stereotipi per abbracciare la quotidianità e la dignità della comunità. Accanto a lui, Kwame Brathwaite (1938-2023), vero pioniere dell’attivismo estetico, creatore dello slogan «Black is Beautiful», ritraendo modelle con capelli al naturale e abiti ispirati alle radici africane, in netta contrapposizione ai canoni beauty dell’epoca.

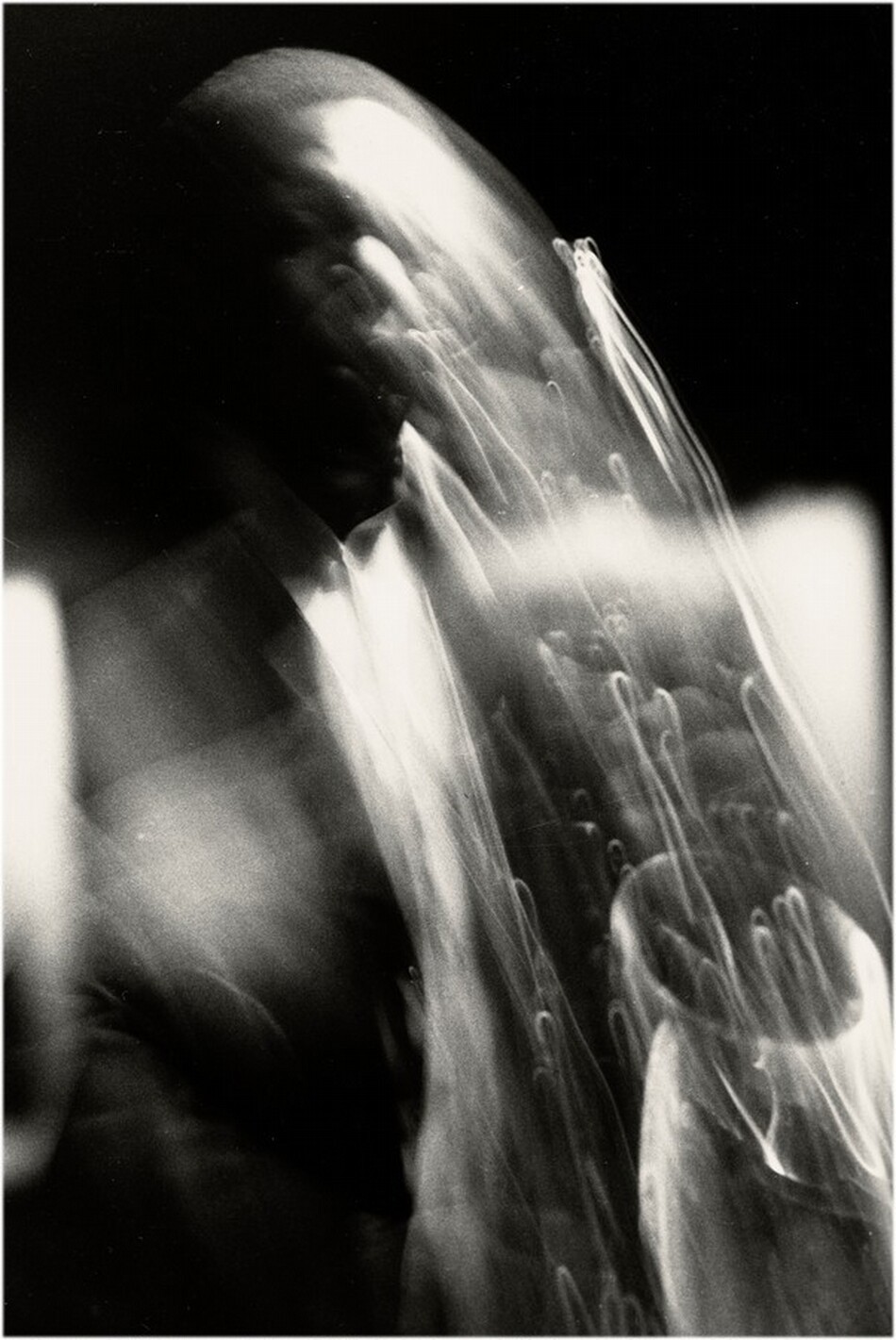

Adger Cowans, «Coltrane at the Gate», 1961

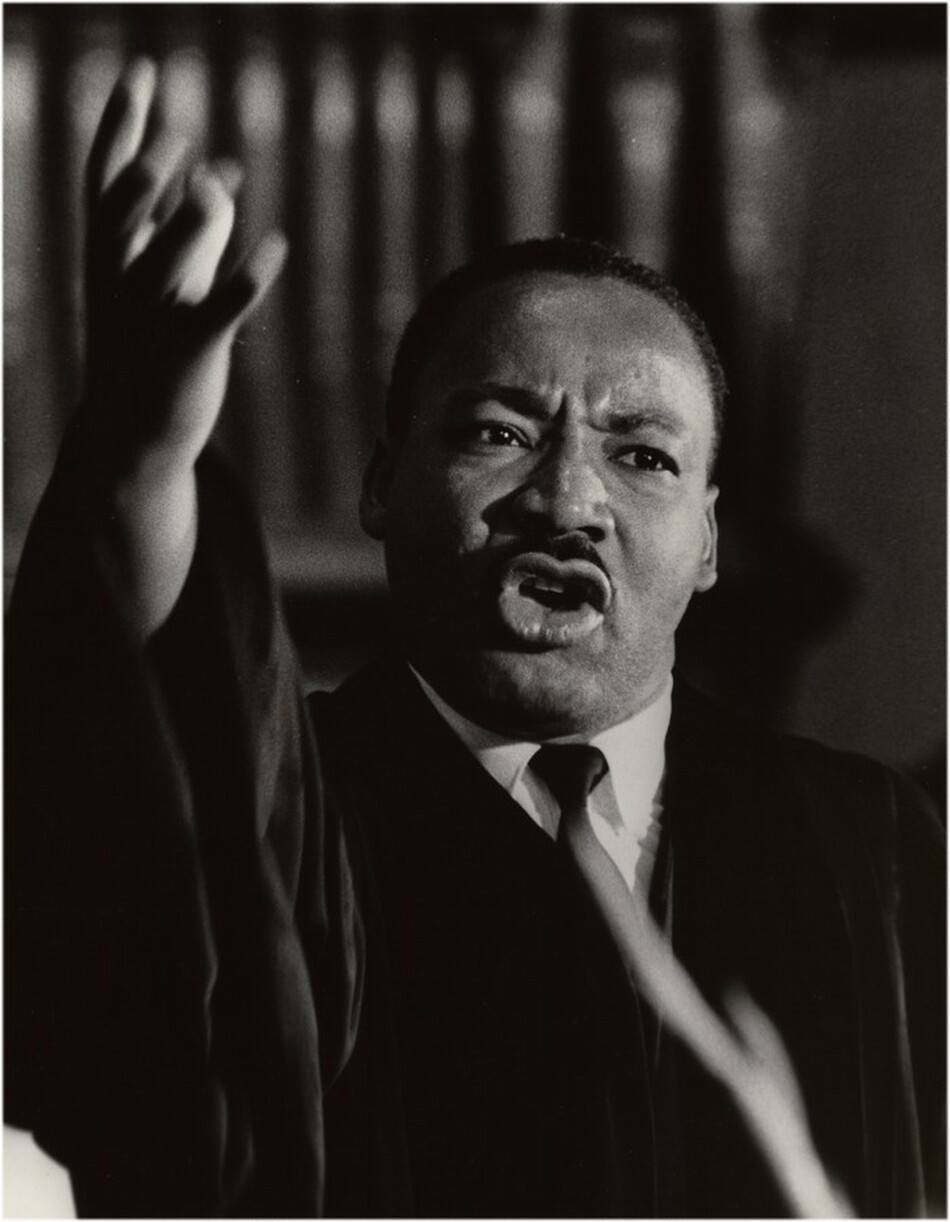

Robert A. Sengstacke, «Dr. Martin Luther King», 1965

C’è poi Barkley L. Hendricks (1945-2017), diventato successivamente molto celebre per la sua pittura iperrealista, ma che al «Movimento» partecipò come fotografo di scene di vita metropolitana che catturavano l'atteggiamento e lo stile delle donne e degli uomini neri delle città degli Stati Uniti. In mostra, ovviamente, non può mancare una certa attenzione per le artiste, come Ming Smith (1947), prima donna fotografa ammessa nel collettivo Kamoinge, le cui immagini oniriche e mosse, stampate su lastre metalliche, sfidavano le convenzioni del fotogiornalismo per approdare a un linguaggio più poetico e spirituale, anticipando idealmente lo sguardo di Francesca Woodman.

E poi c’è Betye Saar (1926) già celebrata in Italia anche da Fondazione Prada, nel 2016-17, con «Uneasy Dancer», celebre per i suoi assemblage, che integrò la fotografia nelle sue opere per smantellare stereotipi razzisti e esplorare narrative afro-diasporiche, mentre Doris Derby (1939-2022) documentò con sguardo antropologico il lavoro degli attivisti per i diritti civili nel sud degli Stati Uniti, concentrandosi sul ruolo delle donne e sui programmi di alfabetizzazione. Non poteva certamente mancare il contributo di Emory Douglas (1943), carismatico integrante del gruppo delle Black Panther, i cui fotomontaggi univano fotografia e illustrazione in immagini di protesta che ritraevano la polizia come maiali e trasformavano i membri delle Pantere in eroi della comunità: «L’arte è uno strumento potente, un linguaggio che può essere usato per illuminare, informare e guidare all’azione», dichiarava Douglas, contribuendo a definire l’estetica della protesta durante l’apice dell’era dei Diritti Civili, consolidando il suo status tra gli artisti politici radicali più influenti del XX secolo.

La mostra è accompagnata da un volume che porta lo stesso titolo, «Photography and the Black Arts Movement, 1955-1985», approfondendo la fotografia come strumento di liberazione, indagando il ruolo vitale dell’obiettivo nell’evoluzione del movimento, già che i soggetti ritratti includono icone della musica, come Miles Davis, Nina Simone, Bob Marley e Mahalia Jackson, oltre a leader politici e carismatici come Martin Luther King Jr. e Malcolm X.

Organizzata dalla National Gallery of Art di Washington e curata da Philip Brookman, curatore consulente per la fotografia del museo, e Deborah Willis, professoressa e direttrice del dipartimento di Fotografia alla Tisch School of the Arts della New York University, dopo la prima tappa l’esposizione viaggerà per Los Angeles, al J. Paul Getty Museum, dal 24 febbraio al 14 giugno 2026 e al Mississippi Museum of Art di Jackson, dal 25 luglio all’8 novembre del prossimo anno.

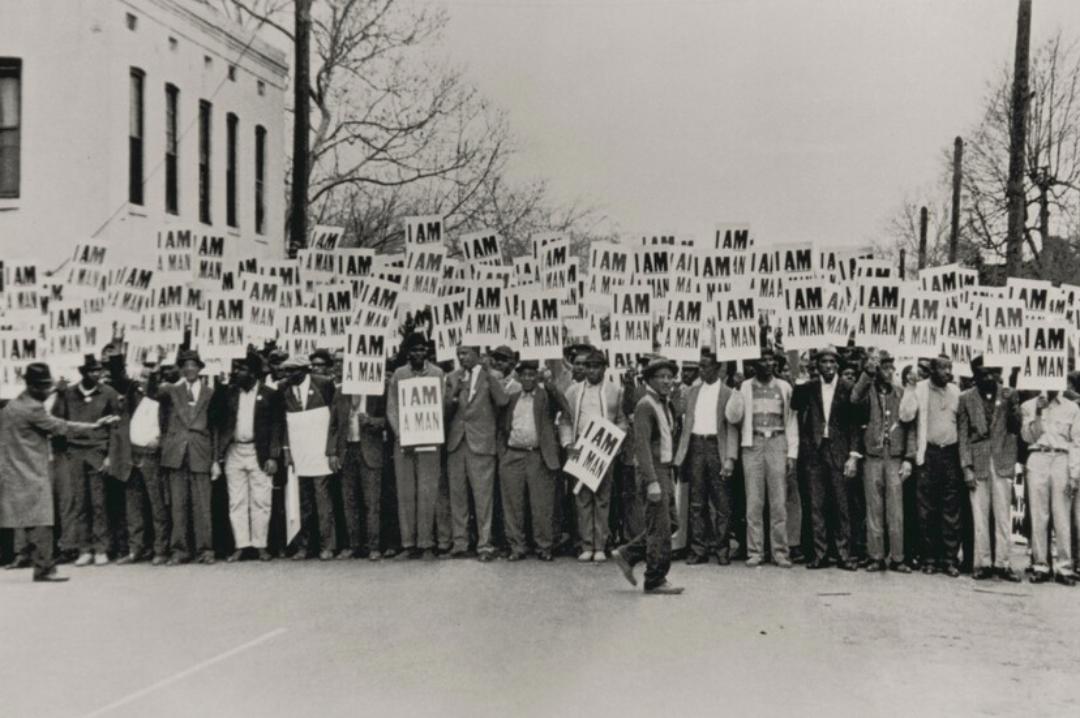

Doris A. Derby, «Member of Southern Media Photographing a Young Girl, Farish Street, Jackson, Mississippi», 1968