Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Lavinia Trivulzio

Leggi i suoi articoliLa ricerca di Andreas Zampella (Salerno, 1989) fonde pratiche diverse, dalla pittura all'installazione alla creazione di interi spazi site specific. Da sempre interessato ad opere in cui realtà e immaginazione si intrecciano, l'artista utilizza materiali umili e frammenti quotidiani per costruire composizioni sospese, narrazioni dove il senso di continua attesa la fa da padrona. Ammiccando quindi a quale sia il senso della rappresentazione oggi, l'artista ha creato una mostra sui generis: «Il cielo sopra Milano», a cura di Nicolas Ballario, alla Galleria Poggiali dall'11 febbraio sino al 14 marzo, è infatti un’installazione totale che occupa lo spazio e lo trasforma in un dispositivo percettivo, costringendo il visitatore a confrontarsi con ciò che la metropoli contemporanea ha espulso dal proprio orizzonte, il buio, la notte, le stelle. Milano è una città senza cielo. O meglio, con un cielo permanentemente schermato dall’illuminazione pubblica, dalla pubblicità, dalla rifrazione continua del consumo su se stesso. La notte non è più uno spazio di sospensione, ma una prosecuzione del giorno con altri mezzi. In questo contesto, il gesto di Zampella, come sottolinea Ballario, ha qualcosa di arcaico e insieme di profondamente contemporaneo: riportare le stelle dentro una stanza. Dal soffitto della galleria prende forma una costellazione innaturale, costruita a partire da oggetti comuni, resti di una civiltà iperfunzionante. Elementi destinati a cadere, a restare invisibili, a marcire nel loro uso esausto, vengono invece sospesi, incollati, sottratti alla gravità del loro destino. È il buio a renderli visibili. La fluorescenza li trasforma in segnali, in presenze, in corpi celesti improvvisati. Questa luce però non consola, semmai inquieta.

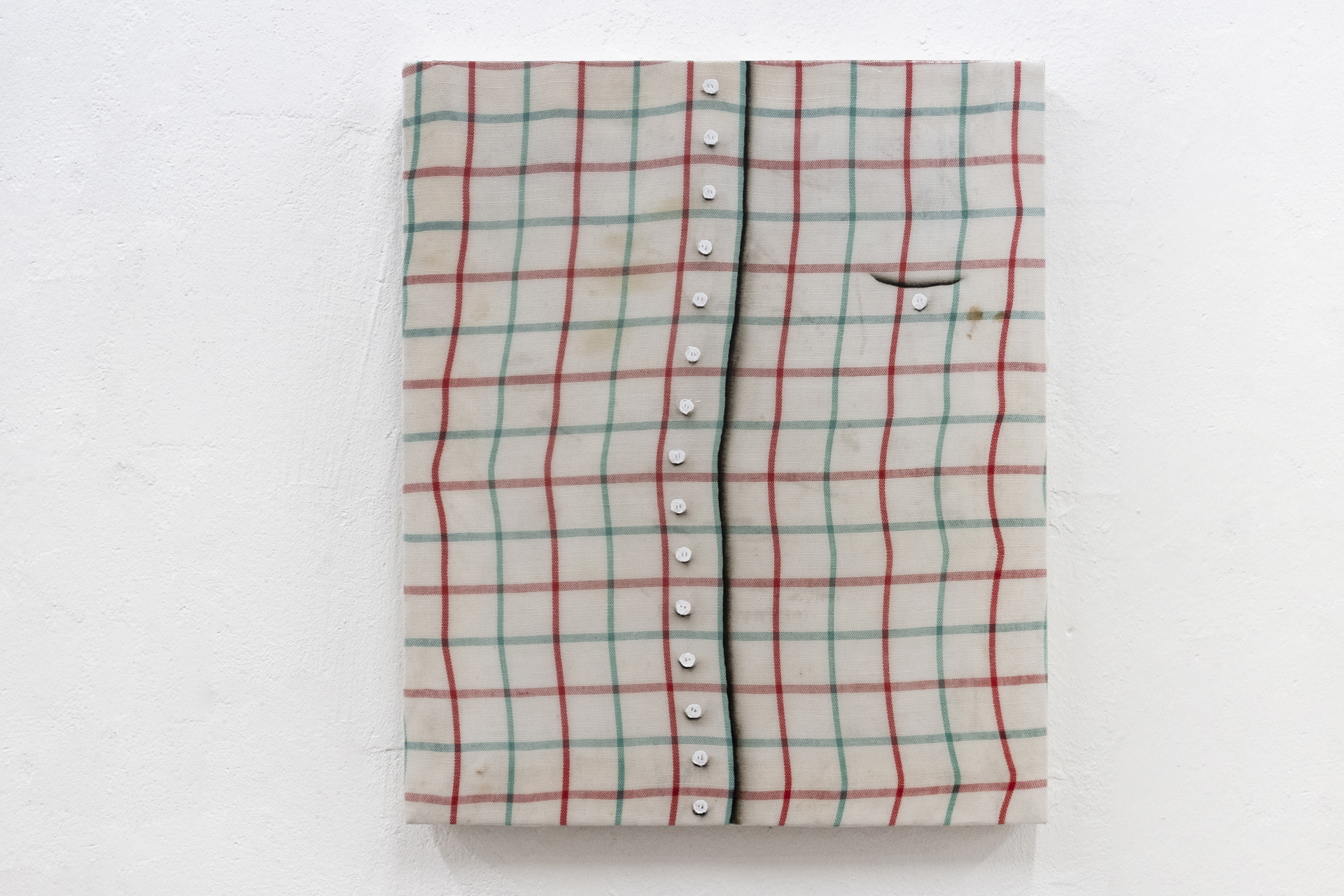

Andreas Zampella, «Egli canovaccia», 2025. Courtesy of Galleria Poggiali

Andreas Zampella, «Rose cadenti», 2025. Courtesy of Galleria Poggiali

Zampella lavora da tempo sull’idea che la vita quotidiana sia una rappresentazione continua e che la natura morta, oggi più che mai, sia una forma pura di spettacolo. Non più esercizio di silenzio, ma messa in scena della fine. Nella tradizione di Giorgio de Chirico, la natura morta è la «vita silenziosa degli oggetti»; qui, però, il silenzio è rotto da una luminescenza fredda, artificiale, che rende gli oggetti attivi, instabili, sul punto di mutare stato. È una natura morta che tradisce il proprio nome poichè nulla è pacificato, nulla è davvero immobile. La costellazione che occupa lo spazio espositivo allude all’ambivalenza radicale tra la vitalità della luce e la morte dell’oggetto dimenticato. La luce, anziché salvare, espone, mostra la persistenza spettrale delle cose, la loro incapacità di scomparire davvero. Ne deriva una sensazione oscillante, che attraversa tutta l’installazione: stanchezza e tensione, ironia e malinconia, attrazione e disagio. È un lavoro che parla del tempo, non quello cosmico, ma quello umano, logoro, residuo.

L’installazione impone un gesto semplice e ormai raro, quello di guardare in alto, un gesto che nella quotidianità urbana è diventato quasi impossibile, delegato alla solitudine o alla distrazione. Qui, invece, lo sguardo è costretto a farlo. Gli oggetti trovati e riassemblati diventano galassie artificiali, mondi lontani e vicinissimi allo stesso tempo, un universo costruito con ciò che resta. In questo cosmo senza eroismo, senza conquista, senza promessa, in questo «cielo sopra Milano», l’uomo non è al centro, ma sotto, minuscolo, spettatore di ciò che ha prodotto e già dimenticato. I nostri scarti, insomma, sanno ancora brillare...