Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Elena Correggia

Leggi i suoi articoli«Gli aborigeni credono che una terra non cantata sia una terra morta: se i canti vengono dimenticati, infatti, la terra ne morirà». Così Bruce Chatwin nel romanzo Le vie dei Canti racconta un viaggio affascinante lungo i «dreamings», quel labirinto di paesaggi a cui diedero vita gli antenati dei nativi australiani alle origini del mondo. Esseri che, secondo il mito, percorsero la terra creando le specie viventi, trasformandosi essi stessi in rocce, vegetali e animali. La conoscenza della storia di questi spiriti e delle mappe geografiche che essi tracciarono costituiscono un patrimonio di sapere che gli aborigeni australiani custodiscono da secoli e che solo negli ultimi decenni hanno riversato su tavole e tela. I misteriosi segni e simboli da loro dipinti, pur esprimendo una modernità estetica affine all’astrattismo delle avanguardie europee, affondano le loro radici in un universo semantico e antropologico di grande complessità. Da qui il fascino della pittura aborigena contemporanea, che ha da tempo superato i confini del proprio continente per conquistare l’attenzione di istituzioni museali, critica d’arte e collezionismo globale.

Fra le esposizioni più recenti si ricordano la retrospettiva dedicata a Emily Kame Kngwarreye, allestita alla Tate Modern di Londra fino all’11 gennaio 2026, mentre alla National Gallery di Washington il 18 ottobre inaugura «The stars we do not see: Australian Indigenous Art». Organizzata in collaborazione con la National Gallery of Victoria di Melbourne, propone oltre 200 opere di più di 130 artisti, la più ampia esposizione mai dedicata all’arte aborigena fuori dall’Australia. L’obiettivo è diffondere la conoscenza della varietà e degli stili dell’arte aborigena, che comprende oltre 250 comunità, ognuna coi i suoi dreaming e il suo linguaggio pittorico. Si va quindi dai dipinti delle comunità del deserto centrale e occidentale con personalità come Ronnie Tjampitjinpa, Kitty Kantilla, Clifford Possum, Rover Thomas, Emily Kame Kngwarreye, Judy Watson, ai lavori su corteccia di Gulumbu Yunupingu, dalle sculture ai gioielli, dai lavori tessili fino alla produzione degli urban aborigines che utilizzano i nuovi media come Brook Andrew, Richard Bell, Reko Rennie, Ricky Maynard e Maree Clarke. Dopo Washington la mostra itinerante farà tappa al Denver Art Museum in Colorado, al Portland Art Museum in Oregon, al Peabody Essex Museum del Massachusetts fino al Royal Ontario Museum in Canada.

La cosiddetta «pittura del deserto» nacque nel 1971 nella comunità di Papunya Tula, grazie all’insegnante d’arte Geoffrey Bardon, che scoprì il potenziale di creatività dei locali. Molti aborigeni all’epoca erano strappati dai loro territori a causa della politica di assimilazione dei bianchi e per mantenere il legame con la propria terra raccontavano i loro miti attraverso la body painting e i disegni sulla sabbia, fatti di piume, sassi, elementi di recupero. Bardon propose loro di immortalare in modo permanente quelle mappe sacre attraverso tele e pennelli. Il risultato fu sorprendente e i lavori riscossero un successo crescente. «All’inizio l’interesse proveniva da europei e americani che arrivavano in Australia per turismo culturale, ma nei primi anni ’90 le cose cambiarono», spiega Adrian Newstead, pioniere del settore che aprì la sua prima galleria, Coo-ee Art, nel 1981 nei dintorni di Sydney, in passato responsabile del dipartimento di arte aborigena della casa d’aste Lawson Menzies e oggi consulente d’arte. «Un’ampia mostra all’Asia Society di New York nel 1989, seguita da altre in istituzioni anche europee, fece crescere la visibilità dell’arte aborigena. Poi arrivò Sotheby’s, che nel 1995 organizzò la prima vendita dedicata e così si attivarono ulteriori case d’aste e gallerie. Il mercato secondario del settore passò dai 600mila dollari del 1990 ai 28 milioni del 2007. Una situazione che si è ridimensionata fortemente sulla scorta della grave crisi finanziaria che ha travolto anche il mondo dell’arte fra il 2008 e il 2009».

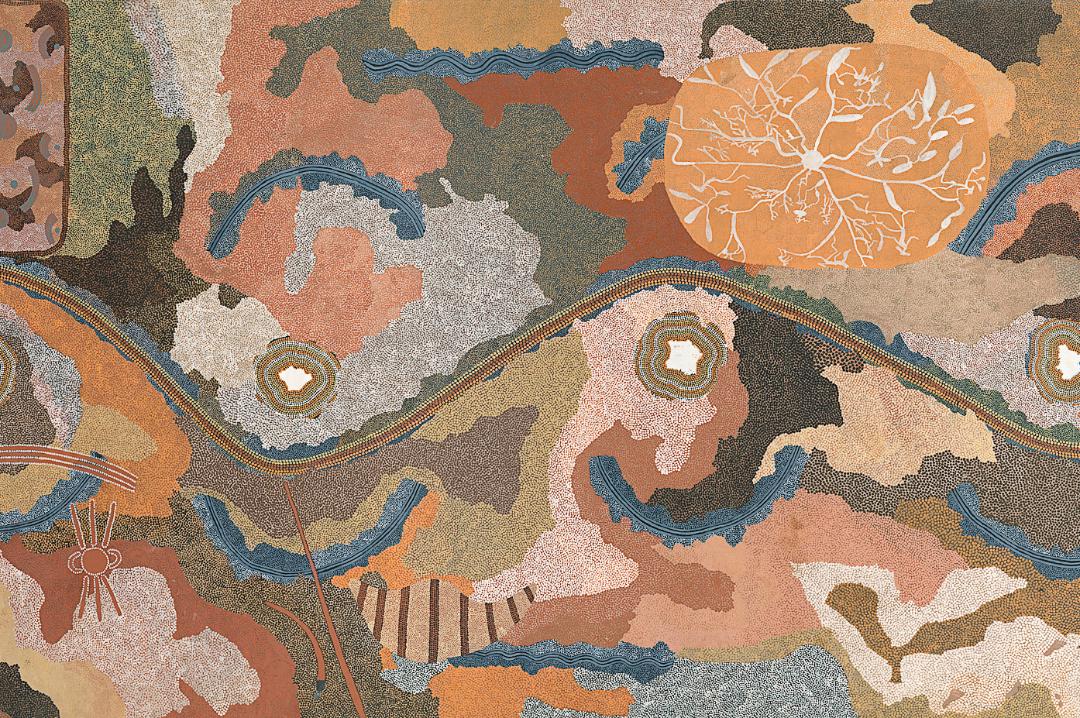

Emily Kame Kngwarreye, «Anwerlarr Anganenty (Big Yam Dreaming)», 1995. © Emily Kame Kngwarreye, Copyright Agency, 2024. Photo: Christian Markel, Ngv

Nonostante la correzione, il mercato ha visto un consolidamento soprattutto per quegli artisti come Emily Kame Kngwarreye, Rover Thomas, Clifford Possum Tjapaltjarri, Paddy Nyunkuny Bedford, Johnny Warangkula Tjupurrula, Ronnie Tjampitjinpa, Maggie Watson Napangardi, solo per citarne alcuni, riconosciuti ampiamente da parte del sistema dell’arte. Attualmente l’opera aborigena più cara è firmata da Clifford Possum: si tratta di «Warlugulong», realizzata nel 1977, che da Sotheby’s toccò 1,53 milioni di euro nel 2007. Le tavole da lui prodotte a Papunya Tula nei primi anni (1971-73) rimangono le più care, anche se la sua produzione successiva all’uscita dalla comunità, quella dei primi anni ’90, ha un notevole pregio benché ancora sottovalutata. Un’artista oggi sugli scudi è poi Emily Kame Kngwarreye. Proveniente dalla comunità di Utopia, è stata la prima figura aborigena a superare il tetto dei 10mila dollari sul mercato primario già negli anni ’90. Il suo record appartiene all’enorme tela «Earth’s Creation I» del 1994 (632x275 cm), esposta alla Biennale di Venezia del 2015 e aggiudicata per 1,6 milioni di dollari nel 2017 a Sydney nell’asta organizzata da Coo-ee Art e Fine Art Bourse, mentre molte sue opere in asta oscillano da varie decine a qualche centinaio di migliaia di dollari, un andamento che si replica all’incirca per gli aborigeni più quotati. Fra questi Paddy Bedford, che ha sfiorato 207mila euro nel 2022 per la tecnica mista «Mendoowoorrji-Medicine Pocket» del 2005 e Ronnie Tjampitjinpa, i cui ipnotici cerchi e curve di «Tingari Ceremonies at the Site of Pintjun» del 1989 da Sotheby’s, a New York nel 2019, hanno superato 219mila euro. «Fra le comunità più importanti che si dedicano alla pittura oltre a Papunya Tula ricordiamo Utopia, Balgo Hills, Fitzroy Crossing, Tiwi Islands e Kimberley, spiega la collezionista ed esperta Isabella Tribolati. Il movimento pittorico aborigeno si è poi caratterizzato per il forte contributo femminile, a partire dagli anni Ottanta».

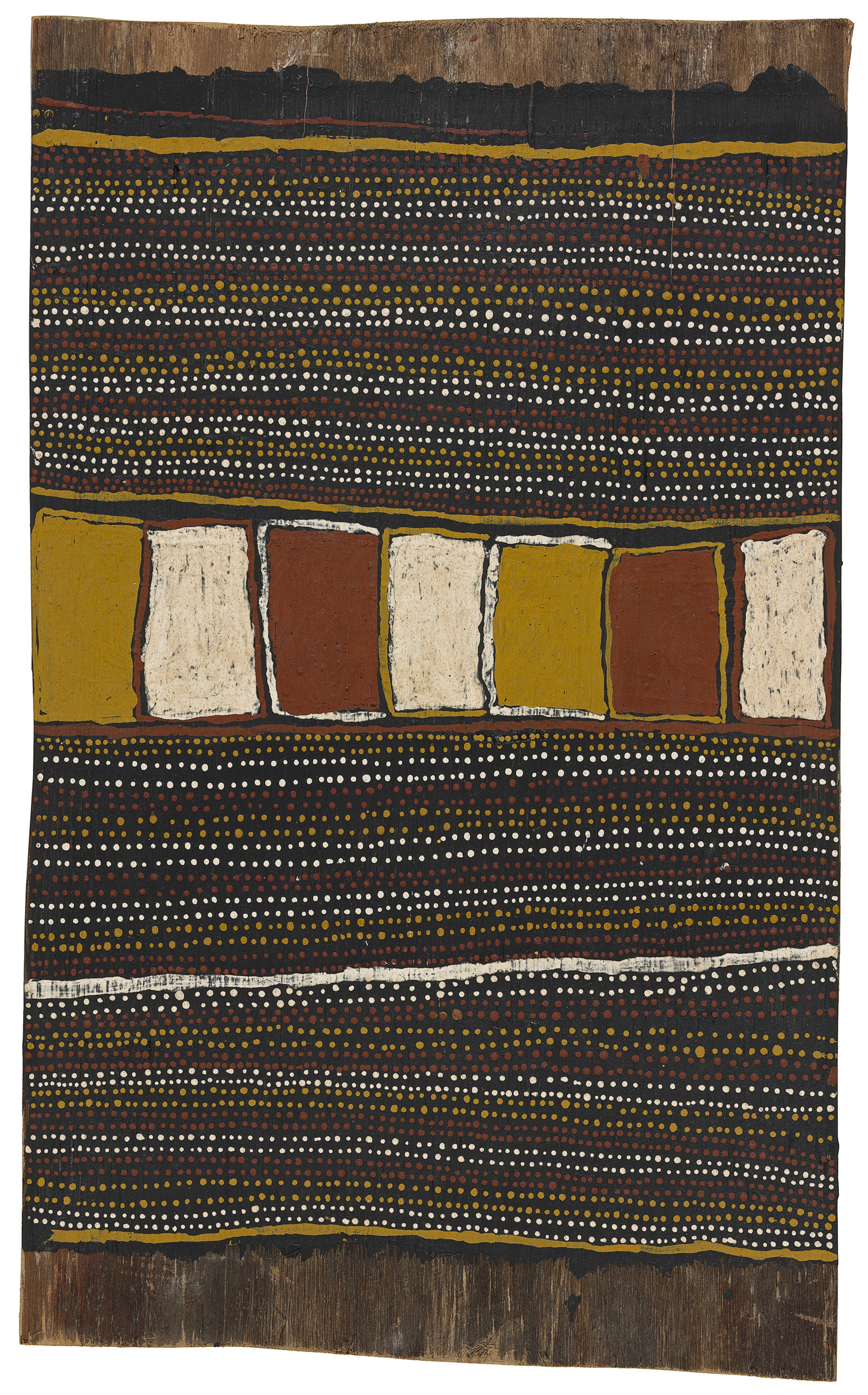

Oltre alla già citata Emily Kame Kngwarreye, si possono ricordare Maggie Watson Napangardi, le cui coloratissime mappe hanno raggiunto l’apice con «Mina Mina dreaming» del 1995, aggiudicato per 194mila euro da Lawson-Menzies nel 2008, Gloria Petyarre e Sally Gabori, quest’ultima esposta alla Fondation Cartier nel 2022 e seguita dalla galleria newyorkese Salon94. «Di Watson Napangardi le opere principali continueranno a raggiungere prezzi elevati, mentre quelle di medie dimensioni sono decisamente sottovalutate e, data la loro relativa scarsità, dovrebbero essere prese in considerazione da chi intenda mettere insieme una collezione importante», precisa Newstead. Emerge nel complesso come le opere aborigene più costose e più ricercate siano quelle storiche, realizzate dalla prima generazione di artisti, molti dei quali non più in vita perché la maggior parte ha cominciato a dipingere in età avanzata a scopo terapeutico o di reinserimento sociale. Fra le criticità da tenere presenti i numerosi falsi in circolazione. «Dopo il successo riscosso da un proprio familiare, già defunto, può accadere che gli appartenenti allo stesso clan siano spinti a copiare quei dipinti, spacciandoli per originali. Di qui la necessità di esigere dal venditore il certificato iniziale di provenienza dell’opera, spesso rilasciato dagli art center del deserto che attuano una prima selezione delle opere provenienti dalle comunità aborigene», aggiunge Tribolati. «In generale, come per ogni forma d’arte contemporanea, anche per l’arte aborigena consiglierei di valutare l’intera gamma di mezzi espressivi, considerando non solo la pittura acrilica ma anche quella su corteccia, le sculture e i manufatti come le opere tessili», chiosa Newstead, secondo il quale a danneggiare in parte il mercato della pittura aborigena è stato l’atteggiamento postcolonialista di certi operatori: «Alcune case d’aste come Sotheby’s e poche gallerie d’élite hanno cercato di ottenere un accesso esclusivo alle opere attraverso gli art center o le fonti che essi decidevano di sostenere. Ciò ha reso assai più difficile per gli artisti aborigeni svolgere la propria attività professionale in autonomia, scegliendo i partner commerciali liberamente». Oggi la maggior parte degli artisti viventi appartiene alla seconda generazione. «Talvolta vengono chiamati “urban aborigines”, ma più correttamente sono a tutti gli effetti artisti contemporanei con un patrimonio culturale aborigeno alle spalle. C’è per esempio Archie Moore, Leone d’Oro all’ultima Biennale di Venezia, Richard Bell e poi Judy Watson che ha esposto al Palais de Tokyo di Parigi. Un altro artista incredibile è Lin Onus [morto a 47 anni nel 1996, Ndr], che si è fatto portavoce del suo popolo e le cui opere sono davvero molto richieste», conclude Newstead.

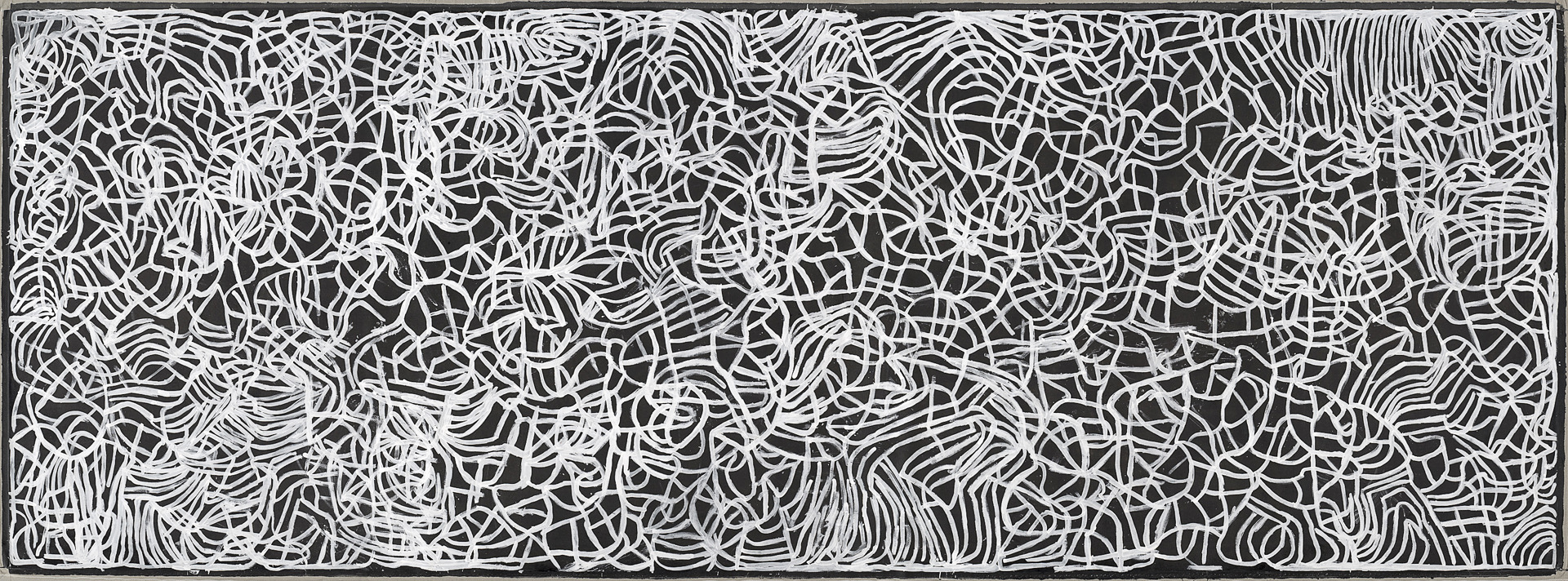

Kitty Kantilla, «Jilamara», 1992. © Kitty Kantilla Copyright Agency, 2024

Maggie Napangardi Watson, «Wititji (Hair String)», 1997. © Maggie Watson Copyright Agency, 2024. Photo: Narelle Wilson, Ngv

Altri articoli dell'autore

Secondo l’esperto francese il mercato degli Old Master vive una stagione positiva: tra la riscoperta del Barocco, l’emergere di nuovi collezionisti e l’impatto di Internet sulla fortuna commerciale di certi artisti a discapito di chi rende meno in formato digitale

Nel 1998 la famiglia Casoli istituisce il Premio Ermanno Casoli, per poi evolversi in commissioni di opere d’arte da collocare nelle aziende: molte per il quartier generale di Elica a Fabriano e nelle sedi delle aziende del Gruppo

Fondata nel 1989 come evoluzione di un’attività di artigianato del cuoio, Arper è oggi un’azienda globale del design che investe stabilmente in progetti culturali e artistici attraverso la Arper Feltrin Foundation, tra archivio d’impresa, residenze d’artista e iniziative che connettono design, arte e territorio

L’autrice di The Art Basel & UBS Survey 2025 racconta come la domanda globale stia cambiando, tra svolta digitale, nuove generazioni e ritorno alle fiere