Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Dall’inesauribile archivio storico della Galleria Campari emergono sempre nuove suggestioni per narrazioni inedite della cultura visiva, delle mode, del gusto, della società del ’900, di cui le campagne pubblicitarie di questo marchio di fama mondiale sono state interpreti fedeli e brillanti. Nella mostra «Red Carpet. Il cinema dei sogni. Campari e l’immaginario del divismo 1900-1960», curata da Giulia Carluccio e presentata nella Galleria Campari, a Seso San Giovanni (Mi), dal 23 ottobre al 2 giugno 2026, tutte quelle voci s’intrecciano in una narrazione che trova la propria punteggiatura nelle affissioni e nei documenti visivi di Campari e che si sviluppa anche attraverso altri materiali prestati dal Museo Nazionale del Cinema di Torino, da Magnum Photos (c’è una selezione della nota serie «Jump» di Philippe Halsman e degli scatti di Eve Arnold, Burt Glinn e David «Chim» Seymour), dall’Archivio Luce Cinecittà, dallo Csac-Università degli Studi di Parma, dalle collezioni Bortone Bertagnolli e Dario Cimorelli, da Vogue-Condé Nast e dalla Pinacoteca di Brera e Biblioteca Nazionale Braidense di Milano.

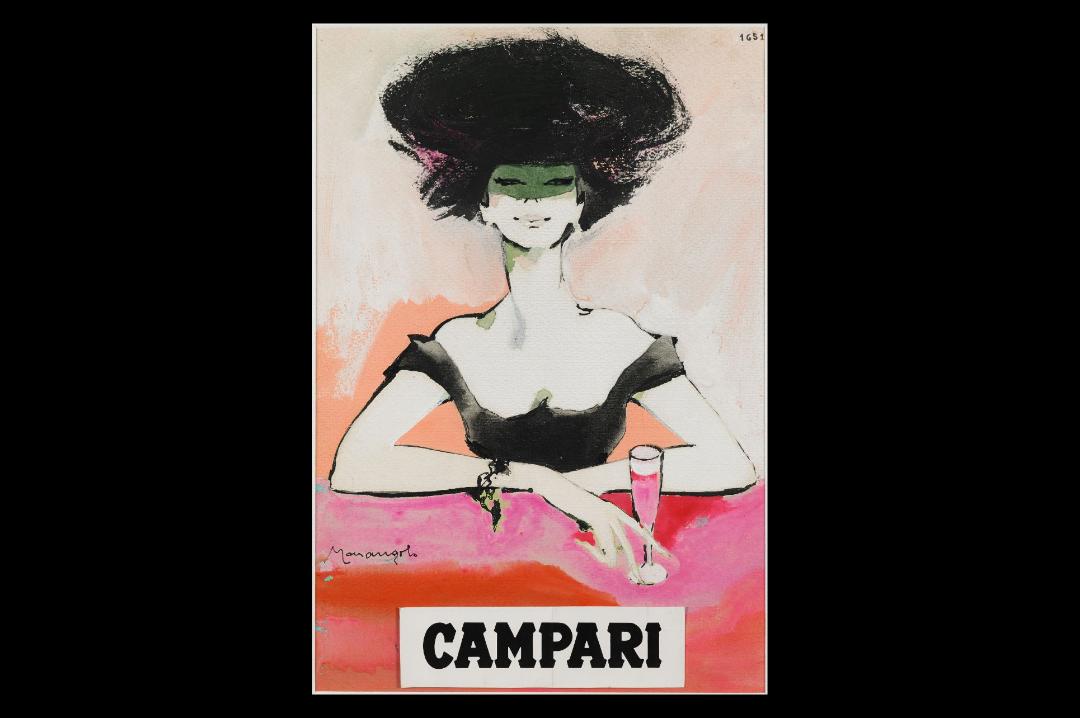

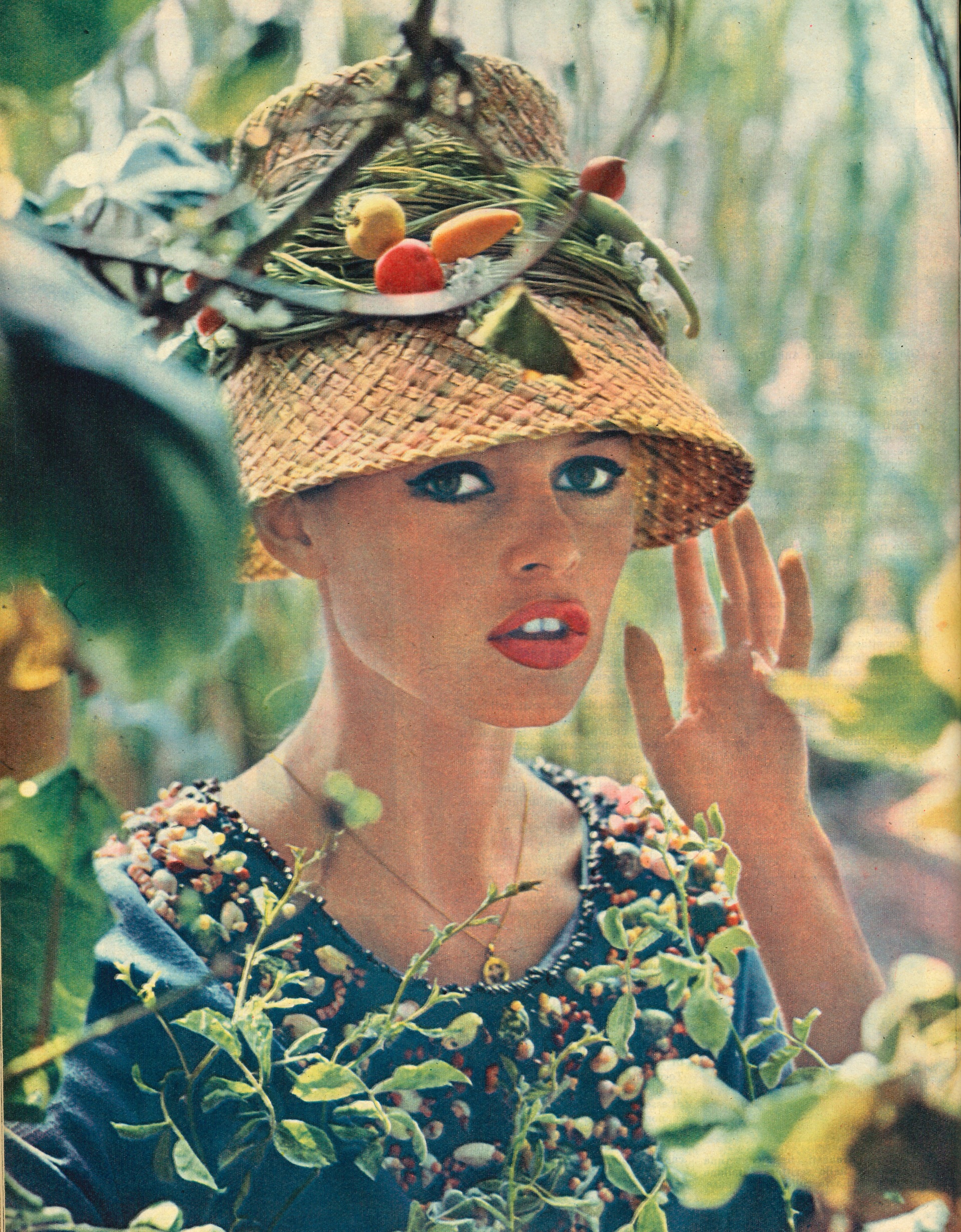

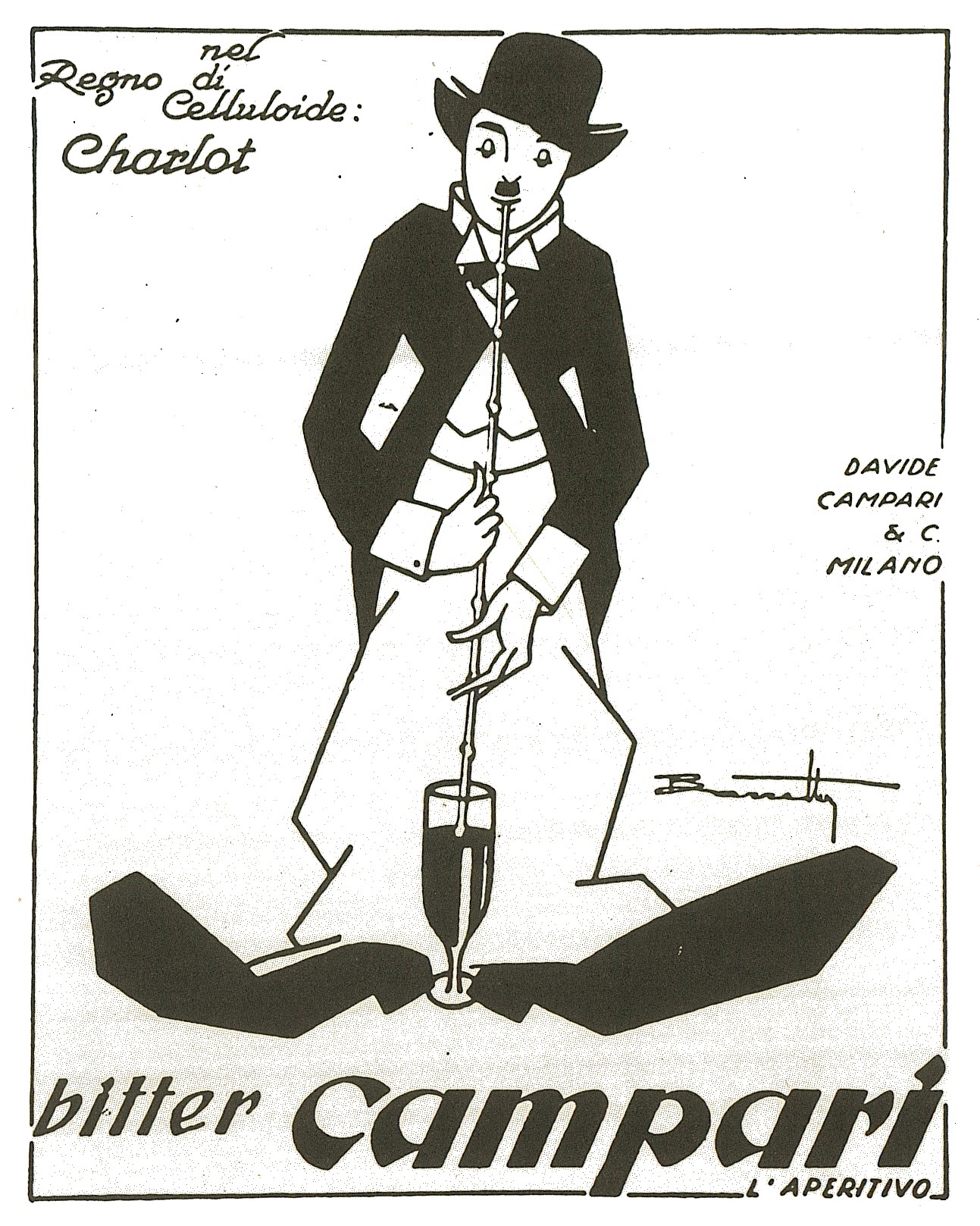

Insieme, questi documenti narrano i primi 60 anni del ’900 attraverso il fenomeno del «divismo», che s’interseca strettamente con i percorsi della storia della comunicazione, della pubblicità, della moda in Italia e nel mondo. Campari è stata del resto pioniera nella scelta di una pubblicità di alto livello artistico, scegliendo, sin dagli anni Venti del ’900, una figura geniale come quella del futurista Fortunato Depero per ideare non solo le campagne pubblicitarie ma anche quella che oggi si chiama l’«immagine integrata» del brand, disegnando le iconiche bottigliette del Campari Soda, oggetti per il merchandising, totem come l’azzeccata sagoma della scimmietta che sorseggia un Campari con la cannuccia e molto altro. E anche in precedenza Campari si era affidata a nomi di primo piano dell’illustrazione pubblicitaria, come Marcello Dudovich o Ugo Mochi, lui con le sue sofisticate silhouette. Ma non solo, sin dagli anni Dieci, quando ancora il cinema era muto, l’azienda sperimentò anche quella strada. Bozzetti, fotografie, spot e caroselli si succedono nelle sale della Galleria, divise in cinque nuclei tematici: «Nel regno della celluloide» rilegge gli anni, dal primissimo ’900, in cui il cinema diventa una «fabbrica dei sogni», all’imporsi, tra gli anni Dieci e Venti, dello star system americano («Figure del desiderio»), quando moda, pubblicità, cinema e strategie comunicative convergono nella figura della star cinematografica; dall’emergere, negli anni ’60, delle nuove generazioni di attori della Nouvelle Vague in Europa e dell’Actors Studio negli Stati Uniti (e, in casa Campari, dei lavori di Crepax e Franz Marangolo), fino alle nuove icone, diverse anche nel tipo fisico, come Audrey Hepburn e Brigitte Bardot. In chiusura, un focus sulle immagini di Halsman di modelle e attrici mentre saltano («jumpology»), in cerca di una nuova spontaneità, perché, diceva lui, «con un salto, la maschera cade. La persona reale si rende visibile».

5 maggio 1960, Brigitte Bardot. Museo Nazionale del Cinema Torino

Bruna Mateldi Moretti (Brunetta), «Nel regno di Celluloide-Charlot», 1930, Archivio Galleria Campari