Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

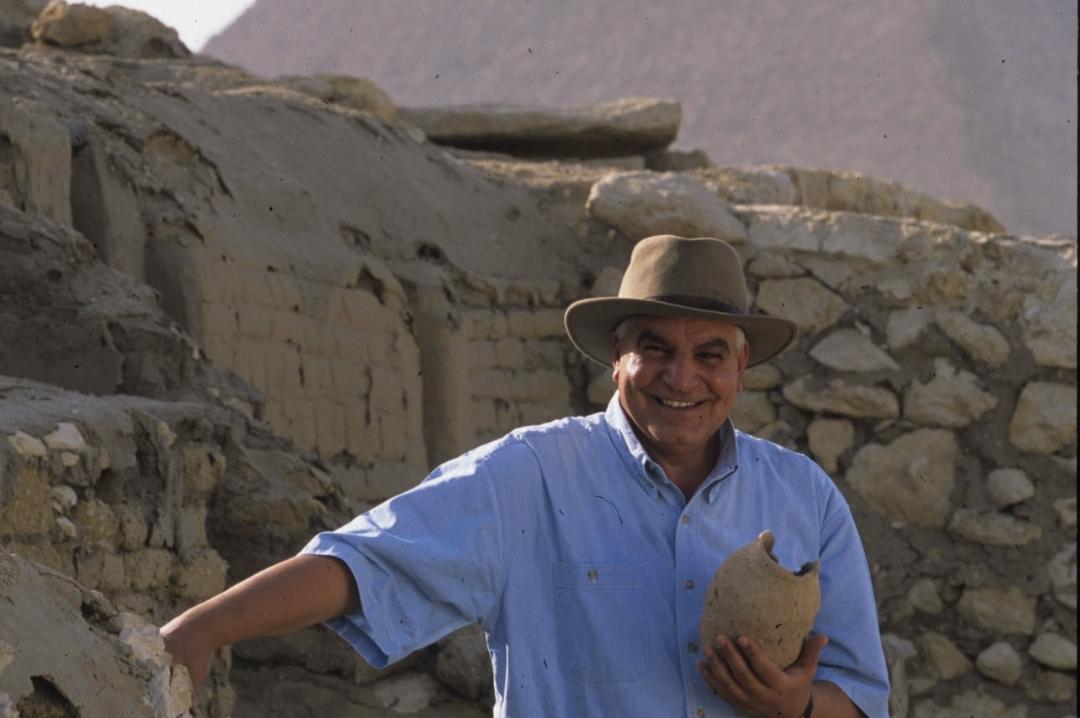

Francesco Tiradritti

Leggi i suoi articoliNota dell’Autore

Il 17 luglio u.s. avevo inviato un messaggio con una richiesta di informazioni sulla connessione tra Piers Litherland e il McDonald Institute for Archeaological Research dell’Università di Cambridge al professor Cyprian Broodbank, direttore di questa istituzione. La risposta mi è giunta soltanto l’8 agosto successivo, quando ormai l’articolo era in stampa e non ho potuto perciò tenere conto delle informazioni inviatemi nel mio articolo pubblicato ne «Il Giornale dell’Arte» n. 464 del settembre 2025. Preciso perciò che, secondo quanto riferitomi dal professor Cyprian Broodbank, il signor Piers Litherland ha ottenuto un MPhil (Master of Philosophy; titolo di studio a metà strada tra una Laurea specialistica e un dottorato italiani), presso il già menzionato istituto nel 2013. Nel messaggio dell’8 agosto u.s. il professor Cyprian Broodbank non ha purtroppo specificato né l’argomento né la materia dell’elaborato finale. Mi scuso con i lettori di questo mio errore e prego di tenere conto di questa precisazione nella lettura dell’articolo.

(Montepulciano, 4 settembre 2025)

Fino a qualche mese fa la Tomba di Thutmosi II (1492-79 a.C.), sovrano noto soprattutto per aver sposato la sorellastra Hatshepsut (1479-58 a.C.), sembrava fosse da identificare con la KV 42 della Valle dei Re. Quando Howard Carter (1874-1939) l’aveva scoperta risultava non terminata, così come anche il sarcofago in quarzite al suo interno. Nessuna iscrizione certificava che la tomba andasse attribuita a Thutmosi II, ma vari elementi apparivano confortare l’ipotesi. Ha perciò destato scalpore, alla fine del febbraio scorso, l’annuncio del Ministero del Turismo e delle Antichità egiziano del ritrovamento della Tomba di Thutmosi II da parte di una missione anglo-egiziana.

Il comunicato stampa affermava trattarsi della prima sepoltura reale scoperta dai tempi di quella di Tutankhamon. Siti di notizie su internet, blog e social media subito a gioire senza però davvero chiedersi quanto vi fosse di veritiero nella notizia. In realtà, a un’analisi neanche tanto approfondita, molto poco.

Il primo problema è dato dall’identità di Piers Litherland, lo scopritore, che non sembrerebbe avere alcun titolo accademico in scienze archeologiche, malgrado compaia tra i membri onorari del McDonald Institute for Archaeological Research dell’Università di Cambridge. Ricerche su di lui rimandano tutte a un operatore finanziario che avrebbe lavorato in Estremo Oriente fino al 2012. Dopo aver sovvenzionato cospicuamente per anni associazioni egittologiche e università, Litherland ha deciso di fondare la New Kingdom Research Foundation e, con il supporto egittologico di Geoffrey Martin (1934-2022), ha ottenuto la concessione per ricognizioni e scavi a sud della Valle dei Re, in un’area già esplorata da Howard Carter.

La Tomba di Thutmosi II, secondo Litherland, si troverebbe proprio tra queste rocce (le è stata attribuita la sigla C4). Tutti i primi sovrani della XVIII dinastia sono però stati sepolti nella Valle dei Re e la scelta di una località distante più di due chilometri dalle tombe del padre Thutmosi I (KV 38), della sposa Hatshepsut (KV 20) e del figlio Thutmosi III (KV 34) risulta ingiustificata. Nell’area dove Litherland ha la concessione sono state identificate soltanto sepolture di regine e principesse. Anche la forma pressoché quadrata della presunta camera funeraria è anomala. Quelle di Thutmosi I e III sono rettangolari con gli angoli stondati, che è una delle ragioni che hanno condotto a identificare la KV 42 come la tomba di Thutmosi II.

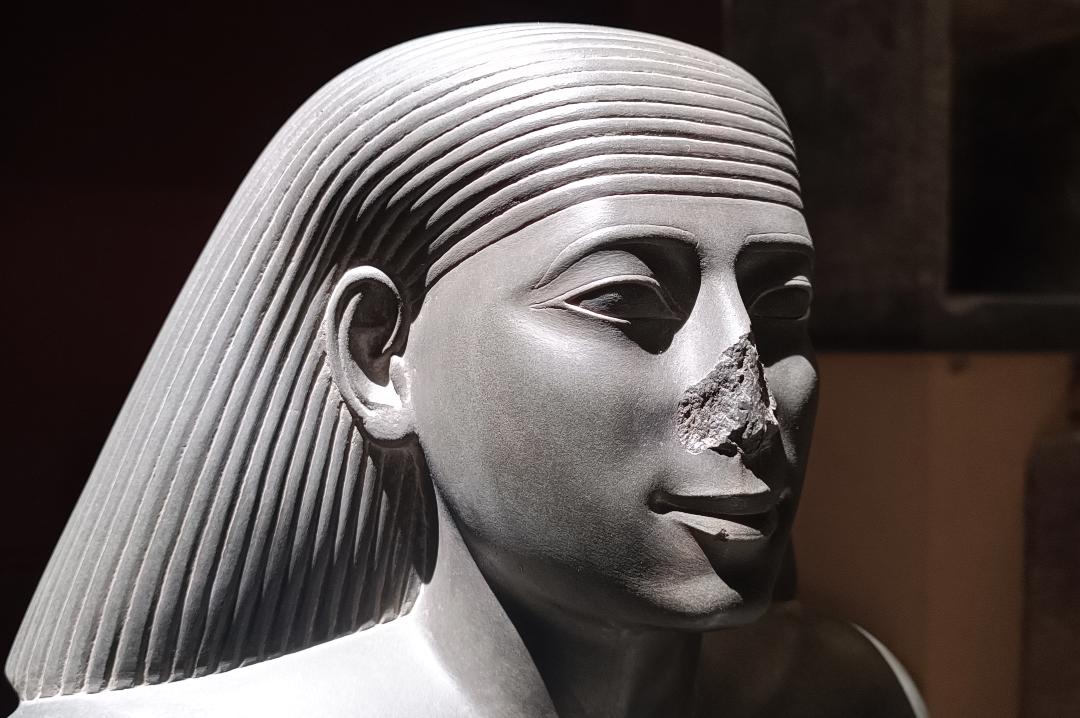

Frammento di parete con estratto del Libro dell’Amduat e, in basso, lo stesso reperto fotografato all’interno della Tomba C4. © Courtesy of New Kingdom Research Foundation

Frammenti di vaso in alabastro e bastoncino con iscrizioni geroglifiche menzionanti Thutmosi II e Hatshepsut. © Courtesy of New Kingdom Research Foundation

Quello che però, sempre secondo Litherland, renderebbe inequivocabile l’attribuzione a Thutmosi II sarebbe il suo nome e quello di Hatshepsut iscritti su frammenti di vasi in alabastro e un bastoncino di legno. La grafia geroglifica è però molto poco egizia e sono rilevabili errori grossolani impensabili per uno scriba. L’iscrizione più completa risulta inoltre incisa lungo il bordo di un vaso e perciò risultava coperta quando il recipiente era tappato.

Ancora più enigmatico è il frammento d’intonaco con resti di iscrizioni relative al Libro dell’Amduat, che descrive l’attraversamento della notte da parte del sole. Di questo la New Kingdom Research Foundation ha diffuso due foto, entrambe reperibili su internet. Nella prima il frammento risulta fotografato da solo, nella seconda è invece attaccato alla parete (anche se troppo in alto rispetto allo sviluppo delle iscrizioni geroglifiche). Poiché un archeologo non stacca più pezzi di intonaco dalle pareti a meno che non vi siano gravi problemi di conservazione, l’esistenza delle due foto risulta inspiegabile. La grafia approssimativa delle iscrizioni non si addice peraltro a un monumento reale.

Nell’attribuire la tomba appena scoperta a Thutmosi II ci sono perciò troppi elementi che suscitano perplessità. Stupisce perciò il fatto che l’annuncio sia stato dato prima di effettuare le necessarie verifiche.

Alla fine, risulta difficile affermare che cosa Piers Litherland abbia davvero scoperto. La sepoltura appare né più né meno come quelle destinate a una delle regine o principesse del Nuovo Regno, mai portata a termine e visitata dai tombaroli, già identificate in passato nell’area. Questo almeno è quello che indicherebbero i dati certi, ma così il discorso risulta meno appetitoso dal punto di vista mediatico.

Perché di questo si tratta. In archeologia, come altrove, vale il detto «ogni scarrafone è bello a mamma sua» e si tende spesso a esagerare le proprie scoperte spesso per riuscire magari a ottenere maggiori finanziamenti. Piers Litherland non sembrerebbe avere problemi economici. Se fosse spinto dalla pura passione, si accontenterebbe delle emozioni che regala uno scavo archeologico. Arrivare però ad annunciare una scoperta senza le necessarie verifiche, così come ha fatto, rende invece plausibile che abbia voluto mettersi in mostra, forse nel tentativo di assaporare i 15 minuti di celebrità a cui nessuno sa sottrarsi. Il perché abbia deciso di scoprire la Tomba di Thutmosi II è abbastanza semplice: è uno dei pochi sovrani sulla cui identificazione del sepolcro sussiste qualche dubbio.

Lo sapeva bene anche l’egittologo polacco Andrzej Niwiński che cinque anni fa aveva annunciato di averla localizzata a Deir el-Bahri. Dotato di risorse finanziarie meno cospicue rispetto a Litherland, Niwiński si era accontentato di basare le proprie affermazioni su un cofanetto in pietra calcarea invetriata con raffazzonati cartigli di Thutmosi II e contenente i resti di povere mummie animali. Ecco la singolare storia di due, anzi tre, sepolture.

Purtroppo, sembrerebbe che non sia finita. Litherland ha infatti affermato di aver individuato una seconda tomba reale.

Se si escludono i successori di Akhenaton, gli unici sovrani a sua disposizione sono Ahmosi e Amenofi I, i primi della XVIII dinastia. Facendo una facile previsione, il secondo appare favorito rispetto al primo. Agli inizi di questo secolo andava molto di moda affermare di aver scoperto la Tomba di Amenofi I. Mediaticamente parlando, funzionerebbe ancora.

Una veduta dell’ingresso della Tomba C4. © Courtesy of New Kingdom Research Foundation

Altri articoli dell'autore

L’archeologo egiziano, secondo «Time» tra le cento persone più influenti del mondo, ha presentato nella Curia Iulia a Roma la sua prima autobiografia, tra progetti in corso e attività future, tappa inaugurale di un tour in giro per l’Italia

Che fine faranno le raccolte museali in caso di conflitto? Nel Sudan, dilaniato da lotte intestine, è difficile sapere dove sono finite le antichità, mentre i Paesi baltici hanno già messo al riparo le proprie opere. Evitare le ostilità è la sola e unica ricetta

Nel più grande museo del mondo, il colosso del faraone, i capolavori della statuaria reale e la magnificenza dei reperti lasciano senza fiato. Ma non è tutto. Il generale Atef Moftah, direttore del Gem, ci guida in esclusiva nel vicino Museo della Barca di Cheope, ancora chiuso al pubblico

Il racconto del nostro inviato, l’egittologo Francesco Tiradritti, alla vigilia della mancata inaugurazione ufficiale del Gem prevista il 3 luglio. In un clima di incertezza per la guerra, un viaggio tra passato, presente e futuro, dai capolavori dello storico Museo al grandioso edificio nella piana di Giza, in compagnia degli archeologi egiziani