Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

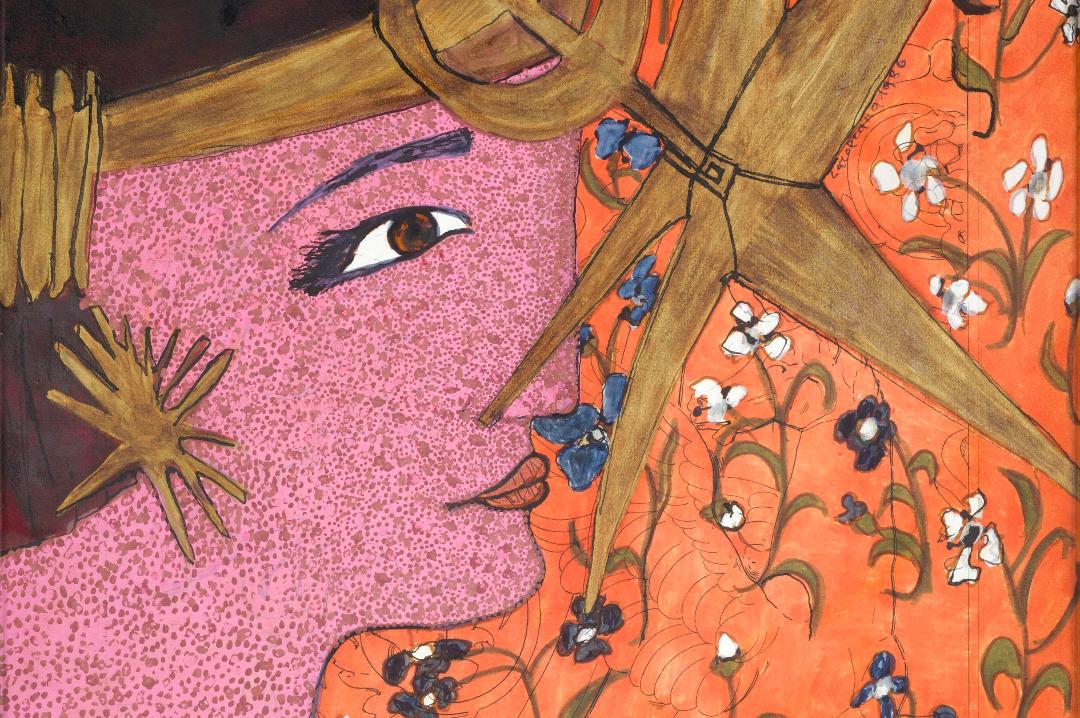

Leggi i suoi articoliSergio Risaliti se la ride: «Pensi proporre un’interpretazione di Lucio Fontana come questa negli Stati Uniti... Una mostra così, che per originalità e ricchezza sarebbe degna del MoMA, rischierebbe forse di essere censurata». In effetti il Fontana che il sessantunenne storico dell’arte toscano espone nel Museo Novecento da lui diretto è agli antipodi rispetto a quello casto, aniconico e «minimalista» che si è affermato sul mercato internazionale. Un Fontana eretico e «femminile», che mette in rapporto le forme e la materia legate agli archetipi della sessualità e fecondità (vengono in mente le Veneri paleolitiche) con l’energia cosmica da cui, nel ventre dell’infinito, prendono vita tempo e spazio, galassie, stelle e pianeti. «L’Origine du monde», scandalosamente celebrata da Courbet, dà il titolo a questa monografica, aperta sino al 13 settembre.

Tra i sorprendenti disegni di nudi degli anni Sessanta impregnati di erotismo, i bronzi delle «Nature» fessurati, violati e perforati, altri disegni «cosmici» e alcuni straordinari dipinti, emerge il Fontana che non ti aspetti (o che ci eravamo dimenticati). Intanto, nel Museo di Palazzo Vecchio, fino al 4 giugno sede della mostra «Giacometti-Fontana. La ricerca dell’assoluto», curata da Risaliti con Chiara Gatti, tra i «pianeti» costituiti da altre, imponenti «Nature», si ergono le alte, aliene eppure umanissime, figure di Alberto Giacometti: «In entrambi c’è sempre, contemporaneamente, un mondo primordiale e un mondo inconoscibile e futuro».

Sergio Risaliti, sa che questa mostra farà storcere il naso a chi ha magari un’idea diciamo così... più concettuale e formalista di Fontana?

Fa parte del gioco ermeneutico. Diffidare sempre dei portatori di verità ultime.

Da dove le viene questa tranquillità?

Dalla libertà che mi garantisce il fatto di essere sempre stato un outsider rispetto a ogni sistema dell’arte, che sia riferibile all’antico o al contemporaneo. Non ho mai sopportato recinti, lobby, accademie, prescritti circoli, soprattutto in una città come Firenze che sino a qualche anno fa tendeva a creare giudizi di valore che separavano poesie e non poesia, il passato dal presente, alto e basso.

Certa chiusura e certa autoreferenzialità ancora ben presenti nel sistema dell’arte sono paradossali in un mondo dove, al contrario, tutto è sempre più fluido, decentrato, dove i valori stessi si sono ridefiniti di stagione in stagione e ribaltati. Dal canto mio, posso concentrarmi sullo studio e spaziare da Michelangelo a Jenny Saville e Cecily Brown. E poi ho sempre coltivato un fortissimo senso del mio lavoro come servizio pubblico. Il mio principale referente non è il sistema dell’arte, ma la città. Penso sempre alla sensibilizzazione ed educazione della comunità dei cittadini.

Il Museo Novecento è nato nel 2014. Lei ne ha assunto la direzione quattro anni dopo. Quali cambiamenti ha portato?

Detto così sembra una cosa quasi normale, ma aprirsi al moderno e al contemporaneo qui ha voluto dire scontrarsi con blocchi di potere che sono prima di tutto ideologici ed economici. E poi la malattia di una città come Firenze è proprio la rendita di posizione garantita dal patrimonio storico artistico che se non è rigenerato dal confronto con il presente si fossilizza riducendosi appunto a rendita. Ciò che ho fatto e che continuo a fare qui al museo è salvaguardare il ruolo della conservazione e della valorizzazione delle collezioni, ma contemporaneamente rendere il museo più fluido, dinamico, stabilendo una programmazione di mostre temporanee, lavorando sull’aggiornamento, la mediazione e la sperimentazione scientifica.

Dal 2018 ad oggi abbiamo realizzato 170 eventi e 65 mostre, più tutte le altre che generiamo in giro per la città. La mia idea è stata quella di un museo diffuso tra interno ed esterno che si dipanasse nella città collaborando con istituzioni prestigiose e ricchissime di storia e capolavori come il Museo dell’Opera del Duomo, Casa Buonarroti, il Museo Bardini, Palazzo Vecchio, il Museo Archeologico, il Museo di San Marco, l’Istituto degli Innocenti. E poi si estendesse negli spazi urbani all’aperto, come Forte di Belvedere, piazza della Signoria, il sagrato di San Miniato, sempre alla ricerca di un’osmosi tra antico e contemporaneo, per attivare processi di inclusione e ibridazione poetica e linguistica.

Lo si è visto, recentemente, con la mostra di Jenny Saville. Ma che cosa lasciano a Firenze queste mostre?

Il problema è che noi, in caso di donazioni o comodati, dobbiamo garantire alle opere la tutela e la valorizzazione e che, come spazi museali siamo un po’ in deficit. L’amministrazione sta però allestendo nuovi depositi che verranno inaugurati a breve. Non nego, tuttavia, che si sia un po’ ovunque incrinato quel rapporto fiduciario tra collezionisti, artisti e musei che ha portato a Firenze la collezione di Alberto Della Ragione, conservata qui al Museo Novecento, donata nel 1970 all’indomani dell’alluvione. Quella fiducia era il segno di un riconoscimento della funzione del museo, del suo ruolo apicale tra le realtà artistiche. Poi, negli anni, è come se, per utilizzare un linguaggio politico, fosse stata tolta la fiducia al museo, esautorandolo dalla sua funzione e privandolo dell’aura.

Oggi il museo non è più individuato come il punto d’arrivo per la vita e storia di un’opera d’arte, per la gloria dell’artista. Ci sono altre realtà che si sono rese istituzioni: le case d’asta, le gallerie, le fondazioni private, quelle bancarie. La storicizzazione passa immediatamente tra mercato, mondo della comunicazione e del marketing. Stiamo entrando in una nuova epoca in cui il ruolo del direttore artistico potrà essere regolato da un algoritmo in base al quale stabilire una determinata programmazione invece di un’altra. Instagram sta condizionando la vita dei musei e il gusto del pubblico. Dobbiamo concentrarci sulla funzione educatrice e sulla costruzione di consapevolezza critica e crescita creativa.

Capita anche a lei?

Diciamo che sono fortunato ad avere come interlocutore politico un sindaco, Dario Nardella, che ha ben chiaro che cosa debba essere un museo d’arte moderna e contemporanea in una città

come Firenze.

Napoli ha un magnifico circuito di gallerie private d’arte contemporanea, anche Roma si è da tempo risvegliata. Ma Firenze?

Firenze, lentamente, sta crescendo anche in questo senso. Ciò che dobbiamo evitare è che la città diventi luogo di vetrina e di transito effimero. Occorre che il contemporaneo si radichi molto di più e allora potremo tornare a parlare di una città laboratorio, attrattiva in senso interdisciplinare, dove possano proliferare atelier, scuole di formazione e di ricerca, attività artigianali, sperimentazione tecnologica e culturale. Una città dove si coltivino la formazione e il sostegno al talento delle nuove generazioni. Lo stesso accadeva all’epoca di Leonardo e Michelangelo.

Lei quindi sta parlando di formazione. Che cosa state facendo in questo senso?

Stiamo organizzando sette appartamenti e altrettanti atelier, per fare diventare il museo un istituto d’arte e cultura del ‘900 e della contemporaneità. Li apriremo spero a settembre e saranno destinati ad artisti, curatori e storici dell’arte in residenza. Poco fa parlavo della veicolazione delle opere attraverso supporti digitali. Naturalmente non possiamo chiudere gli occhi di fronte al presente, ma nello stesso tempo dobbiamo recuperare il rapporto con la cultura materiale, con l’artefatto. Ebbene, noi siamo arrivati al punto di portare dipinti e sculture nelle aule scolastiche. Portiamo un quadro o una scultura nelle casse d’imballaggio, i ragazzi con i nostri tecnici le liberano dalla protezione, guardano l’opera da tutti i lati per ricostruire la storia espositiva dell’opera, i viaggi che ha compiuto, i cambi di proprietà. E con noi ci sono un restauratore che spiega come si conserva e si ha cura dell’arte, uno storico dell’arte che introduce la vita dell’artista e il significato dell’opera, oltre all’assicuratore che parla di valore economico. Ecco, questo è un altro modo per educare i giovanissimi a una fruizione diretta dell’arte non troppo idealistica. Anche su questo terreno, del resto, Fontana va considerato

un maestro.

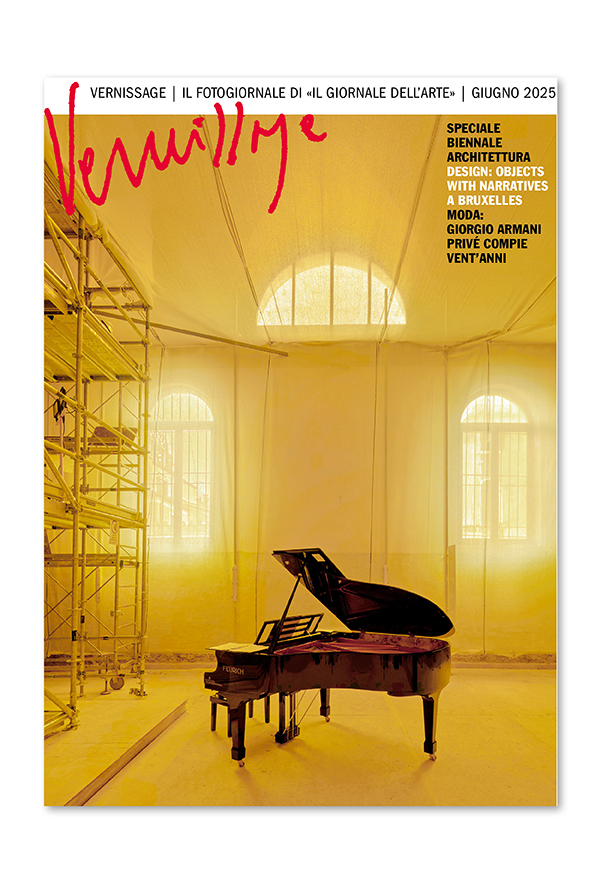

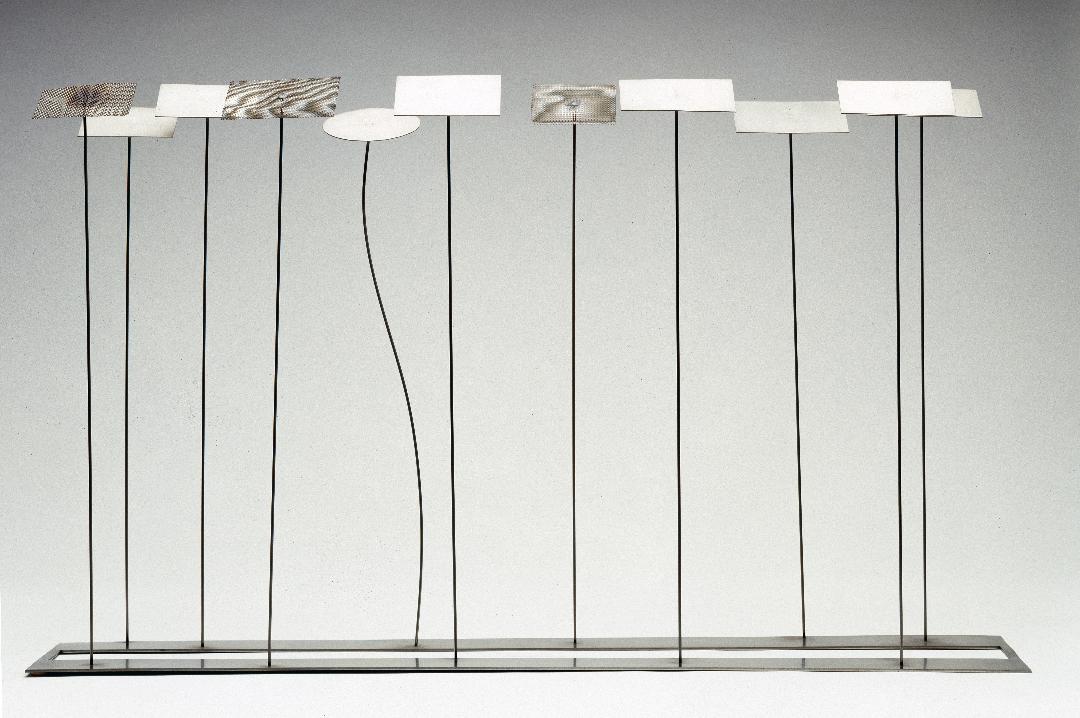

Una veduta della mostra «Lucio Fontana. L’Origine du monde» nel Museo Novecento a Firenze. © Fondazione Lucio Fontana, by SIAE 2023

Altri articoli dell'autore

Il più giovane del nucleo storico dell’Arte Povera da oltre mezzo secolo interroga la natura per scoprire il fluido vitale dell’esistenza. E sebbene ogni tanto incappi nella ridondanza e nella grandeur, la sua opera dimostra «che arte e realtà si forgiano insieme e si appartengono sin dal principio, come lingua e pensiero viventi»

100 opere in una retrospettiva al Museo di arti decorative Accorsi-Ometto: dagli acquerelli autobiografici degli anni ’30 alle ultime carte, 70 anni di trasgressioni e di «gesti erotici» di un’artista insofferente a ogni etichetta estetica e stilistica

Il 25 ottobre di 100 anni fa nasceva l’uomo che tramutò la pittura in oggetto (e viceversa) e aprì le porte alla Pop art. Il suo impegno sociale, la sua multidisciplinarità, l’interattività e la trasversalità di alcune sue opere e la sua ricerca sul ruolo dell’immagine sono tra gli elementi che lo rendono particolarmente attuale

53 anni dopo la storica mostra alla Gam di Torino, lo stesso museo dedica all’artista originario di Rovereto una retrospettiva con oltre 150 opere