Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Veronica Rodenigo

Leggi i suoi articoliIl ricco calendario dell’offerta espositiva veneziana ha anticipato di un mese, come di consueto, l’opening della 19. Mostra Internazionale di Architettura di Venezia. Ad aprile si sono concentrate, con un ritmo serratissimo, le più importanti inaugurazioni delle mostre in città, a cui si aggiungeranno quelle in linea con le date del 9 e 10 maggio, eventi collaterali ufficiali inclusi. È un positivo fermento, meno caotico rispetto alla strabordante offerta di mostre satelliti (spesso giunte dall’esterno) che si verifica in concomitanza di una Biennale d’Arte, sempre più segnato da una presenza internazionale di collezionisti, grandi investitori, galleristi. Al di fuori di questa prospettiva apparentemente dorata, la città, però, affronta ogni giorno la sua complessa natura. Fragile, «insopportabile e incantata», per usare le parole di Karole Vail, direttrice della Peggy Guggenheim Collection.

È a lei e a Paola Marini, già direttrice delle Gallerie dell’Accademia, oggi appena riconfermata alla guida dei Comitati Privati Internazionali per la Salvaguardia di Venezia, che abbiamo chiesto di tracciare un quadro della situazione. Affrontando i temi culturali, sociali, di governance e di gestione dei flussi. Perché la città spesso celebrata come vetrina internazionale, come luogo in cui esserci obbligatoriamente nelle date scandite dalla Biennale (Arte, Architettura, Cinema) è viva e riflette molte urgenze. Ne emerge un ritratto autentico e sentito che passa dall’oggettiva valutazione del quadro culturale pubblico e privato, alla riflessione sulla ricaduta di quest’ultimo in città, dalla preoccupazione per il progressivo calo di residenti, collegato anche alla mancanza di una congrua offerta abitativa, alla paradossale applicazione del ticket d’ingresso (ripristinato il 18 aprile) anche durante i giorni di prevernice e apertura al pubblico della Biennale, con conseguente caos che ne deriverà per esenzioni e controlli a campione.

In tutto questo fioriscono nuove fondazioni e istituzioni culturali (protagonisti Nicolas Berggruen a Palazzo Diedo e ai Tre Oci, il collezionista Laurent Asscher, con il suo nuovo spazio Ama Venezia, a Cannaregio, gli imprenditori David Gramazio, David Hrankovic e Anna Bursaux con Smac, San Marco Art Centre, al secondo Piano delle Procuratie Vecchie), mentre artisti, addetti ai lavori, giornalisti, docenti universitari e ricercatori alimentano il flusso di una non ancora considerata categoria: quella dei semi-residenti. Paola Marini e Karole Vail, pur coscienti di vivere uno «straordinario privilegio», non riportano un ritratto privilegiato, bensì una realtà che ammette il divario tra pubblico e privato ma che cerca di non esasperarlo, che guarda anche ai problemi oggettivi del quotidiano (il sovraffollamento perenne dei vaporetti) e che si preoccupa di alimentare «la sensibilità nei confronti della delicatezza e della fragilità di beni straordinari».

Anche quest’anno l’offerta culturale veneziana presenta un calendario ricco, meno nutrito in confronto allo scorso anno, ma più coerente e meno dispersivo rispetto a una Biennale d’Arte.

Karole Vail: È necessario sempre mantenere una certa coerenza e qualità nell’offerta, sia in concomitanza della Biennale di Architettura sia in concomitanza di quella di Arti Visive. È vero: in città ci sono tantissime proposte e ancor più durante una Biennale d’Arte, forse troppe. Se ci fosse un calendario un po’ più calibrato e meno dispersivo sarebbe possibile per il pubblico approfondire di più. Per quel che riguarda la nostra istituzione, vogliamo sempre dare il meglio di noi stessi e mantenere la nostra identità chiaramente dialogando, se possibile, con le manifestazioni cittadine. Quest’anno difatti la nostra mostra dedicata alla pittrice Maria Helena Vieira da Silva, ci sembra molto in sintonia con la Mostra Internazionale d’Architettura. Da Silva s’interessava molto allo spazio, all’architettura, alle città.

Paola Marini: Credo che questo fenomeno sia il problema che riguarda il nostro tempo, basti pensare a quello che è appena successo a Milano con il Salone del Mobile oppure, nel nostro piccolo, quello che succede qui con la Glass Week. È una specie di bulimia che ha colpito la nostra società. A parte questo penso che anche quest’anno Venezia si presenti molto bene. Nel complesso l’offerta è molto buona e di qualità e anche quanto non appare proprio coordinatissimo con la Biennale può offrire un’alternativa, un momento di pausa, di respiro. Vorrei solo evidenziare un fenomeno che è in corso da parecchio tempo: la proposta che riguarda l’arte antica è sempre minoritaria. È chiaro che il fenomeno di attrattività di Venezia, di recupero di una posizione internazionale guidato dalla Biennale porta a una prevalenza di arte contemporanea. Fortunatamente questa stagione espositiva include una buona offerta di arte antica. Mi riferisco alle Gallerie dell’Accademia, dove è attualmente in corso «Corpi moderni. La costruzione del corpo nella Venezia del Rinascimento», una mostra a mio avviso geniale. E poi ancora «A Cabinet of Wonders», fino all’11 maggio a Palazzo Grimani e la nuova mostra a Palazzo Vendramin Grimani, con la ricostruzione della storia delle famiglie che lo abitarono. Cito anche la mostra delle Stanze del Vetro, una proposta dall’approccio storico che racchiude anche una richiesta abbastanza esplicita: quella di riconsiderare la presenza del vetro all’interno della Biennale.

Una veduta della Peggy Guggenheim Collection

A fare da grandi protagonisti rimangono comunque istituzioni ed enti privati che producono o portano in laguna progetti e iniziative. L’istituzione pubblica, messa a confronto, risulta debole. È solo una questione di risorse o ciò è anche dovuto a un vuoto ai vertici?

P.M.: Diciamo che la Biennale è organizzata come una fondazione, ma è espressione di una realtà pubblica e musei pubblici sono anche le due istituzioni prima citate: Gallerie dell’Accademia e Palazzo Grimani. Non si può negare per i Musei Civici la mancanza di una figura di standing internazionale come Gabriella Belli, ma evidentemente la fondazione Muve ha puntato sull’offerta museale permanente che sta registrando una crescita di visitatori, come recentemente comunicato. Non vorrei poi neppure troppo esasperare questo rapporto di contrapposizione tra pubblico e privato. Venezia è bella anche per la compresenza di tante voci. Mi pare che rispetto al passato si proceda meglio, anche grazie allo sforzo di Karole (apprezzo molto il suo lavoro alla Guggenheim, questo suo desiderio di sintonizzarsi con la città, di cercare un’armonia d’insieme, di dialogare sempre di più). E ciò avviene se si cerca di armonizzare e di scambiare i possibili rapporti reciproci. Sono tempi difficili per tutti, credo.

K.V.: Paola ha ragione. È necessaria sempre di più collaborazione tra istituzioni che siano private o pubbliche. Alla fine perseguiamo tutti degli obiettivi simili, con mostre, eventi, presentazioni di ottimo livello per turisti e residenti. È vero che per le istituzioni private in un certo senso è più facile: abbiamo forse maggior agilità, grazie anche a strutture meno burocratiche, ma il ruolo del pubblico resta comunque importante e una sinergia dovrebbe essere migliorata. Senz’altro ci vuole anche la volontà politica da parte della città e visioni condivise su lungo termine.

Venezia è sempre più vista come vetrina internazionale per galleristi, collezionisti, imprenditori, che però non sempre si stabiliscono in laguna, a volte si tratta solo di presenze estemporanee, con esperienze «pop up». Qual è la vostra percezione del fenomeno e quale potrebbe essere un esempio virtuoso per un lascito nella città?

K.V.: È vero, ultimamente Venezia sta attirando sempre di più un pubblico internazionale e sono d’accordo che ci sia anche un fenomeno «pop up». Ben venga che ci siano tutte queste nuove fondazioni e persone che vogliono fare e offrire cultura. Recentemente all’Ateneo Veneto si è tenuto un intervento proprio dedicato al numero di queste istituzioni culturali in città. Il suo incremento è chiaramente un bene per Venezia, non c’è dubbio, però secondo me quello che ci vuole soprattutto sono i residenti. Torniamo sempre a evidenziare questo problema. Tutte queste fondazioni dovrebbero essere rivolte anche al bene di coloro che vivono e lavorano qui. Inoltre bisogna considerare che tanti visitatori non sono neppure al corrente delle nuove realtà. Vengono magari per vedere Palazzo Ducale, piazza San Marco e non si rendono conto della più ampia offerta culturale.

P.M.: Difatti durante gli incontri all’Ateneo Veneto ci siamo anche interrogati sulla ricaduta di queste fondazioni culturali, sul loro indotto sulla città. L’Ateneo spera anche di avviare con la Fondazione di Venezia e con Ca’ Foscari una ricerca sistematica. E di misurazione d’impatto culturale si è parlato anche nell’ultima assemblea Icom che si è tenuta a Brescia la scorsa settimana. La domanda è: tutti questi nuovi insediamenti portano più lavoro? Portano più residenti?

Questo è difatti uno dei temi più rilevanti e sentiti. Partecipando inoltre ad alcuni workshop e dibattiti (spesso supportati nell’organizzazione da realtà culturali) emerge una sorta di scollamento tra cittadini, associazionismo e grandi istituzioni culturali, alcune percepite come poco permeabili o accusate di non produrre qualcosa per la comunità veneziana bensì per un pubblico altro.

P.M.: Non bisogna attaccarsi troppo a una narrativa un po’ superficiale. Mi pare abbastanza evidente che ci siano fasce diverse di pubblico; quella che va a Palazzo Ducale non è la stessa che va a cercare le gallerie oppure le mostre che registrano la situazione della ricerca artistica in questo momento. Pensando a questo nuovo quadro culturale emergente e giusto per citare alcune delle nuove fondazioni di cui prima parlavamo mi vengono in mente Nicolas Berggruen (proprietario di Palazzo Diedo e dei Tre Oci, divenuti rispettivamente sede del Berggruen Arts & Culture e del Berggruen Institute Europe, Ndr), la Anish Kapoor Foundation e Smac San Marco Art Centre che inaugurerà il 9 maggio alle Procuratie Vecchie. Una Persona come David Hrankovic (tra i cofondatori di Smac, Ndr) ha fatto della produzione culturale a Venezia un lavoro. Bisogna sempre essere attenti a non generalizzare. Ma sono d’accordo che il punto cruciale è ancora una volta la comunità, la necessità di un incremento di residenti. Vogliamo una città che continui a vivere, possibilmente. E io penso che sia necessario guardare anche a quei semi-residenti che sono molti dei nostri colleghi. In parte nella categoria rientro io stessa, che oggi mi trovo a Verona e un altro giorno posso essere a Venezia. Oltre il numero di coloro che proprio risiedono permanentemente, bisogna considerare quel flusso che è un po’ come la marea della laguna. Ci sono delle persone che entrano ed escono e anche un buon numero di semi-residenti. Tra questi ci sono artisti, addetti ai lavori, pubblico colto, persone che tendono a frequentare tantissimo la città anche se magari non hanno una residenza vera e propria. È un aspetto che mi piacerebbe venisse indagato. Sarebbe anche interessante vedere la posizione di decisori e amministratori rispetto a questi fenomeni. Potrebbero facilitarli indirizzandoli. Però è chiaro che quando ci si domanda se questo fermento culturale porti lavoro e residenza bisogna anche prendere in considerazione la necessità di più case accessibili.

K.V.: Anche questo è diventato un aspetto problematico nel mondo. E nelle grandi città storiche non è facile da risolvere.

P.M.: Noi lo viviamo attraverso un sentimento d’amore e di eccezionalità nei confronti di Venezia per quel fascino particolare che esercita, però dobbiamo essere consapevoli che è veramente un problema più generale. Anche la crescita esponenziale del turismo è un fenomeno che è oramai «al di sopra delle nostre teste».

Una veduta delle Gallerie dell’Accademia

A proposito di turismo, questa Biennale vedrà applicato, proprio nei giorni di pre vernice e apertura, il ticket d’ingresso alla città. Al di là della contraddittorietà del provvedimento e della confusione che ne deriverà, tra esenzioni e controlli a campione, ritenete sia una soluzione utile alla gestione dei flussi?

K.V.: È una questione enormemente complessa. Ci vuole un certo equilibrio tra la tutela della città stessa e un’accessibilità che poi è sempre complicata. Io non so, a dire la verità, se il ticket di accesso sia un bene o un male perché chiaramente tutti devono poter venire a Venezia per poterla vivere e conoscere. Poi c’è modo e modo di conoscerla. Non tutti possono rimanere per 3, 4, 5 giorni o una settimana però spesso ho l’impressione che tanti turisti non capiscano bene che cosa sia veramente questa città e come si debba trattarla ossia con enorme dolcezza e rispetto. Temo che questo segnale non sia abbastanza ben recepito né comunicato abbastanza bene. Il ticket d’ingresso credo crei molta confusione e non so quanto possa essere utile. Bisognerebbe anche poi capire dove vadano a finire quei soldi.

P.M.: Io credo si tratti di una sperimentazione che forse permetterà di acquisire dei dati sui flussi. Se il provvedimento venisse utilizzato come strumento conoscitivo potrebbe allora risultare utile, ma sicuramente non serve a bloccare i flussi perché la cifra è minima, non fa da deterrente. Mi domando se esistano altri esempi utili e sarebbe bello riuscire a evidenziarli e soprattutto anche considerando il settore culturale. Noi vogliamo sempre risultati subito e in questo caso ottenere dei risultati sarebbe urgente. Questo sviluppo del turismo di massa è determinato dall’enorme crescita anche sociale e se consideriamo che nonostante tutte le difficoltà le persone continuano ad avere la possibilità di spostarsi, il fenomeno può avere degli aspetti positivi. Ma bisogna riuscire ad accompagnarlo a una formazione costante per aumentare la sensibilità nei confronti della delicatezza e della fragilità di questi beni straordinari che possediamo come società, che appartengono a tutti e di cui dobbiamo farci carico. Mi domando ad esempio se avrebbe invece senso incentivare con un’offerta di accesso altri giorni della settimana che non siano i week end. Mi chiedo che impatto potrebbe avere. E poi ovviamente sarebbe necessario che il ricavato del ticket d’ingresso venisse utilizzato per potenziare i trasporti. In questi giorni, e non siamo ancora entrati in questo lunghissimo ponte che comincerà venerdì per prolungarsi fino al primo maggio, già i mezzi di trasporto sono inaffrontabili. Lo sono per noi che abbiamo le corsie preferenziali come residenti o lavoranti qui, immagino per chi arriva e deve aspettare il passaggio di tre vaporetti. Quello è un aspetto molto urgente a mio avviso. Bisognerebbe si cercasse di migliorarlo. Cosa ne pensi Karole?

K.V.: Sono d’accordo. E poi va notato che anche quando la città non è affollatissima, lo sono comunque i mezzi pubblici.

A volte in effetti si possono perdere nell’attesa anche due o tre corse consecutive e se si ha un appuntamento è un problema. Da ultimo nell’immediato futuro, quale sarebbe la prospettiva più felice con cui guardare a Venezia?

K.V.: Malgrado i problemi, e ogni città comunque ha le sue problematiche, io mi ritengo assolutamente fortunata a vivere qui e a lavorare in questo straordinario contesto che è la Collezione Peggy Guggenheim. Il Museo oramai esiste da oltre quarant’anni e naturalmente anche in questo caso c’è voluto tempo perché si sviluppasse diventando quello che conosciamo ora, ben prima del mio arrivo. Bisogna avere un po’ di pazienza. È vero che con queste masse di turismo e il cambiamento climatico vogliamo fare tutto in fretta, ma a volte bisogna avere anche un approccio più lento. Io non posso che considerarmi fortunata a essere circondata da così tanta bellezza. In tutta la città c’è sempre qualcosa di meraviglioso, che sia di arte antica, moderna o contemporanea. E poi c’è l’acqua, ed è uno degli aspetti più magici di questa città, insopportabile e incantata.

P.M.: Devo dire che provo lo stesso sentimento. Vedo in Karole, in suo marito, il piacere di vivere in questa realtà. E lo vedo in tante persone come loro: italiani, stranieri, giovani, anziani che possono permettersi di fare, magari non per tutta la vita, ma per un periodo lungo, l’esperienza così magica di lavorare o di vivere in un posto dove ci si incontra continuamente per la strada, dove ci sono tantissimi scambi, dove si ha questa immersione in un ambiente naturale e fatto ad arte che è di una straordinaria qualità. È un’esperienza privilegiata che io stessa ho cercato di conservare anche alla fine del mio lavoro alle Gallerie dell’Accademia e questo incarico di presidente dei Comitati Privati Internazionali per la Salvaguardia di Venezia che si è rinnovato da poco, proprio venerdì scorso, mi offre la possibilità di continuare a vivere quest’esperienza da veneta, da veronese, che ho sognato per tutta la vita e che si è in realtà materializzata solo negli anni più maturi della mia esistenza. È anche per me è un grande privilegio. E ci accomuna il senso che siamo veramente coinvolte come con tantissime altre persone, nel contribuire al mantenimento e miglioramento costante di questa straordinaria città.

Altri articoli dell'autore

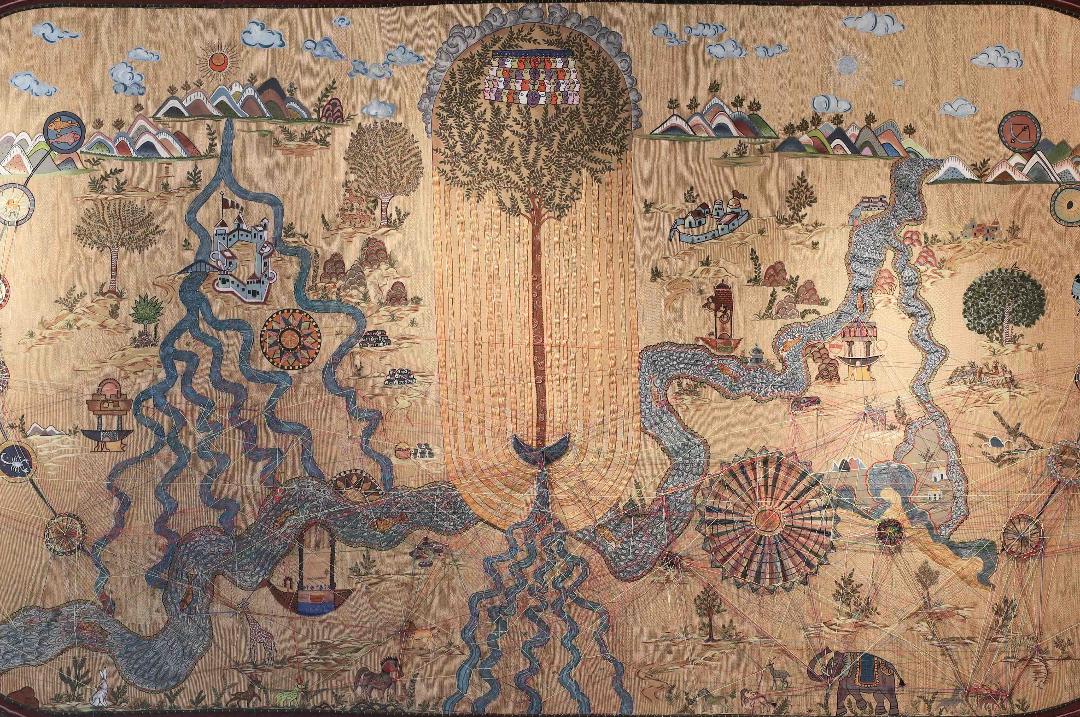

Un progetto a cura di Luigia Lonardelli con l’Archivio Storico-Centro Internazionale della Ricerca sulle Arti Contemporanee, per mesi ha messo in dialogo Oriente e Occidente, con un itinerario che, partito in Cina, è ora in India. Nel 2026, destinazione Mongolia (e, per l’Asac, una nuova sede all’Arsenale)

Alla Fondazione Querini Stampalia il primo capitolo di un’indagine sulla temporalità dell’architettura, sulla sua capacità di essere tanto costruzione quanto apparizione

Dopo un restauro di otto mesi il dipinto, acquistato dallo Stato nel 2021, trova finalmente posto a Palazzo Grimani, rinsaldando il legame storico tra la famiglia e il pittore napoletano

Concluso il restauro realizzato da CBC con il finanziamento di Venetian Heritage, il dipinto del Museo della Città di Rimini è in mostra alla Ca’ d’Oro e da gennaio lo sarà alla Morgan Library