Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Nadia Bozak

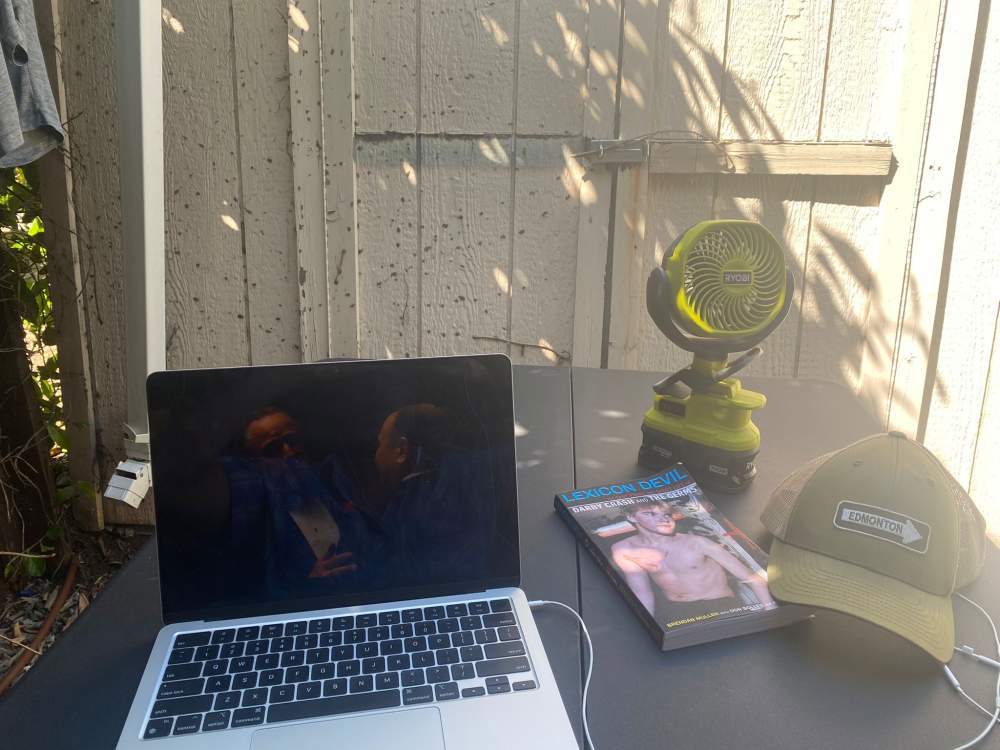

Leggi i suoi articoliMando un messaggio ad un amico: «Come va?». Lui solleva l’iPhone e scatta una foto della scrivania dove sta leggendo un libro, mentre guarda un film in streaming. È all’aperto, in una giornata soleggiata nel quartiere di Silver Lake, a Los Angeles. Tocca l’icona della freccia e «whoosh!», un secondo dopo mi arriva la risposta: è una fotografia. All’interno dell’inquadratura ci sono: un MacBook aperto, sul cui schermo si intravede un fotogramma in penombra del Padrino; la biografia della leggenda punk di L.A. Darby Crash, dal titolo Lexicon Devil; un cappellino da baseball con una freccia che indica Edmonton, Alberta, dove il mio amico ha vissuto in passato; un ventilatore senza fili. La luce e le ombre della California meridionale, dalle texture estremamente materiche, inondano la scena. Intitolerò questa immagine «Silver Lake Study in Sunlight».

Ciò è successo mesi prima che mi sedessi alla scrivania per scrivere questo articolo. Non c’è nulla di intrinsecamente notevole nell’immagine in sé, ma ora che la osservo con più attenzione e ne scompongo i livelli, riesco a intravedere perfettamente, e in modo del tutto casuale, alcuni dei metodi «invisibili» con cui l’immagine fotografica opera nell’era della crisi climatica.

L’invio di un’immagine da parte di una persona è una «transazione ordinaria», ma l’energia incorporata nella sua realizzazione e successiva diffusione non è banale né, in generale, trascurabile. Come sostiene Vaclav Smil, «l’energia è l’unica moneta universale» [1]. Tutte le forme di vita sono dipendenti da fonti di energia, e quindi per sopravvivere le ricercano. I flussi e riflussi storici delle società umane, afferma Smil, possono essere compresi in termini biofisici come il costante sforzo per controllare, accentrare e rendere più efficienti le risorse energetiche sotto forma di calore, luce e movimento [2]. Ma il nostro rapporto con le fonti energetiche non è solo un processo storico; secondo Szeman e Diamanti, l’uso e l’abuso di combustibili fossili è un fenomeno culturale in quanto è una «moneta» che condiziona ed è condizionata dalle nostre forme di espressione, dalla nostra visione del mondo e dai nostri desideri. E sono proprio i desideri autodistruttivi della cultura energetica a portarci qui, alla minaccia esistenziale della crisi climatica [3].

Come ogni fotografia, soprattutto una fotografia digitale, «Silver Lake» è intrisa delle forme apparentemente invisibili di energia da cui dipendono le nostre transazioni visuali. Il semplice invio di un’immagine attraverso le reti mobili è supportato da quello che Ron Deibert descrive come un «vasto ma ampiamente trascurato sistema planetario di risorse non rinnovabili, produzione, spedizione, energia, lavoro e rifiuti non riciclabili» [4]. Una e-mail con un file di grandi dimensioni in allegato (che sia un’immagine o un video) produce circa 50 grammi di emissioni di CO2 [5], mentre i dispositivi digitali che hanno permesso l’invio di «Silver Lake» comprendono due smartphone e un computer portatile composti da plastiche derivate dal petrolio, vetro derivato dalla sabbia e metalli estratti da minerali [6].

Come il ventilatore senza fili nella foto, gli smartphone e i computer portatili funzionano con batterie al litio, che contengono minerali insanguinati come il cobalto, di cui oltre il 75% viene estratto in condizioni agghiaccianti dalle miniere della Repubblica Democratica del Congo. Infine, c’è il cappellino da baseball, realizzato in Paesi in via di sviluppo con tessuti sintetici inquinanti e cotone proveniente da coltivazioni intensive, assemblati da manodopera sottopagata, e poi spediti attraverso l’oceano; senza considerare che Edmonton (che compare sul cappellino da baseball) è la capitale dell’Alberta, ovvero la provincia petrolifera del Canada, nota per le sue ricche riserve di combustibili fossili, tra cui i giacimenti di sabbie bituminose vicino a Fort MacMurray [7].

In poche parole, questa fotografia (come d’altronde tutte le fotografie) racconta la storia del rapporto del nostro pianeta globalizzato con le risorse naturali, con i processi estrattivi e quindi con lo sfruttamento dei nostri simili e del mondo biofisico [8].

La fotografia, forma di vita «energizzata»

L’etimologia della parola fotografia significa letteralmente «disegnare con la luce». Scattare una fotografia equivale a catturare la luce e farla passare nel corpo macchina. Nel caso della fotografia analogica, la luce si scurisce e diventa un’immagine quando viene esposta alla pellicola sensibilizzata all’argento inserita nel corpo macchina; la pellicola viene poi sviluppata in negativi e quindi stampata con processi chimici. Le fotocamere digitali, invece, convertono la luce in un’immagine utilizzando un sensore elettronico; l’immagine assume forma di dati e viene memorizzata su una scheda di memoria. Ciò che accomuna entrambe le modalità è la necessità fondamentale che la luce (naturale o artificiale) entri nel diaframma della fotocamera.

William Henry Fox Talbot, l’inventore del calotipo, descrisse molte delle sue fotografie come «immagini solari», un termine che coglie il rapporto primario che la fotografia ha con l’irradiazione solare [9]. Proprio come le piante trasformano l’irradiazione solare in nutrimento attraverso la fotosintesi, così la macchina fotografica trasforma la luce in una forma visiva di energia: sia che si tratti di una foto mandata via WhatsApp, o che venga incorniciata ed esposta negli spazi contemplativi di una galleria, l’immagine fotografica è «energizzata». È energia.

La condizione tecnologica che ha permesso alla fotografia di evolversi in una forma di mass media è emersa durante un’epoca di rapida industrializzazione da parte del continente europeo e nord americano e, come l’industrializzazione, si basa sull’estrazione e sullo sfruttamento di risorse «naturali» grezze (nitrato d’argento, gelatina derivata da ossa di bovini, albume estratto dalle uova di gallina, carta ricavata dal cotone, sali estratti dalla terra [10]). E che dire del corpo macchina? Oggi sono realizzati con plastiche a base di petrolio, mentre ai tempi di Fox Talbot si usavano pelle e legno. Inoltre, è stata la produzione industriale di vetro che ha permesso lo sviluppo delle lenti, rivelando ciò che prima era latente o invisibile, attraverso il microscopio, gli occhiali, gli specchi e la macchina fotografica. Come osserva Vince Beiser, «il vetro è la cosa che ci permette di vedere tutto. Senza di esso, non avremmo fotografie, film o televisione» [11].

Sebbene la fotografia sia stata a lungo teorizzata in termini psicologici, sociali ed estetici, è fondamentale comprendere l’immagine fotografica come oggetto materiale. La fotografia è un sottoprodotto della «cultura energetica» che ripercorre la storia di come le nostre vite e i nostri desideri siano legati a tutto ciò che abbiamo, come dice Smil, «estratto dalla biosfera» [12]. In effetti, come qualsiasi altra forma di industria, la fotografia (digitale o chimica) prende ciò che è grezzo (la luce) e lo trasforma in un bene (l’immagine), e lo fa in modo efficiente e replicabile. È importante, e forse paradossale, che la fotografia sia anche un mezzo per documentare e dare un senso alle forme estrattive di energia che sono alla base del nostro modo di vivere nel mondo e di vedere il mondo a nostra volta.

La fotografia inviata dal mio amico

Sostanze chimiche e «nuvole» intangibili

In quanto possessori di smartphone, consumiamo e produciamo una miriade di immagini digitali ogni anno [13], ma considerando l’origine industriale della produzione fotografica analogica, forse è più semplice visualizzarne l’impatto ecologico. Un tempo considerata una forma di espressione artistica minore, la fotografia analogica è ora considerata più «naturale», artistica e persino più autentica della fotografia digitale, soprattutto in termini di corposità della texture e della luminosità determinate dal processo chimico. Invece, l’immagine digitale sembra essersi allontanata da ciò che consideriamo «naturale», nel senso che la sua realizzazione trascende l’uso di agenti fissativi, carta e pellicole ad alto impatto ambientale, perdendo così il contatto con la materialità del negativo fotografico.

Così, rispetto al disordinato, maleodorante, lungo, laborioso e costoso processo di produzione di un’immagine con mezzi chimici, le fotografie digitali che appaiono istantaneamente nelle gallerie dei nostri dispositivi o che scorrono sui nostri schermi sembrano eteree, persino trascendenti, collocate in «nuvole» (traduzione dall’inglese di «cloud», termine con cui si indica la tecnologia che permette l’archiviazione di dati in rete, Ndr) intangibili che proteggono i nostri dati. Tuttavia, se oltrepassiamo il velo nebuloso, scopriamo una realtà estremamente concreta e dannosa per l’ambiente: le «fattorie» di server, attraverso le quali i nostri dati e i trilioni di immagini digitali che scattiamo transitano e vengono archiviati.

Come dimostra il progetto «Farm: Pryor Creek, Oklahoma» dell’artista irlandese John Gerrard, non c’è nulla di incorporeo o evanescente nella raccolta di dati. L’opera d’arte di Gerrard è una simulazione virtuale di una «data farm» (luogo dove vengono collocati una serie di server, Ndr) di Google, composta da migliaia di immagini digitali che l’artista ha catturato di nascosto utilizzando un elicottero (poiché il colosso statunitense gli ha negato l’accesso alla struttura). La quantità di riprese aeree in «Farm: Pryor Creek, Oklahoma»mostra sia le dimensioni mastodontiche della fattoria, sia il suo isolamento, rivelando l’impronta profonda e sistematicamente nascosta [14] delle innumerevoli ricerche che effettuiamo su Google, così come delle mail con immagini allegate che inviamo.

In un certo senso, la retorica della «nuvola» funziona, perché le nuvole oscurano e nascondono, rendono opaco l’ambiente che ci circonda e proteggono gli organismi dal calore del sole. Come sostiene Deibert, le «server farm», come gli allevamenti industriali di bestiame, sono spesso situate in zone remote, «nascoste ai consumatori che potrebbero altrimenti non digerire ciò che vedono accadere», probabilmente in virtù dell’enorme quantità di elettricità consumata dai centri o delle colossali quantità di acqua refrigerata utilizzata per raffreddare pile infinite di server [15]. Gerrard, la cui pratica artistica indaga spesso la cultura energetica, mette in parallelo l’infrastruttura dei dati con l’allevamento di bestiame su scala industriale, in quanto è segreta, distruttiva e «ci sta consumando mentre noi la consumiamo» [16].

Come sottolinea il curatore Boaz Levin, uno dei modi in cui i nostri dati vengono estratti e sfruttati dalle aziende tecnologiche è il riconoscimento facciale e l’analisi predittiva nel marketing [17] (probabilmente il mio amico sarà incappato in pubblicità per il turismo dell’Alberta e magliette di Darby Crash dopo avermi inviato «Silver Lake»).

Ricercatori come Deibert e artisti come Gerrard, mettono in luce ciò che è nascosto, fornendo a tutti noi, cittadini digitali, le informazioni necessarie per iniziare a comprendere il nostro rapporto con l’ambiente antropico (compresi gli ecosistemi informativi) e con quello biofisico. In questo modo, attraverso un’immagine «banale» possiamo iniziare a comprendere la posizione che noi stessi, la nostra famiglia e la nostra comunità ricopriamo all’interno dei sistemi energetici che permettono la nostra sopravvivenza e la nostra espressione (sia dal punto di vista artistico che comunicativo). Così, cominciamo a comprendere che la conversione delle materie prime in forme di energia non solo danneggia la biosfera in termini di quantità di materia estratta, consumata e distrutta, ma mette in pericolo anche gli esseri umani che estraggono le risorse grezze, lontano dai nostri occhi, e la cui esistenza consente la produzione e la circolazione dei nostri dati (e quindi delle fotografie digitali).

Impronte neocoloniali

La digitalizzazione ha reso la produzione di immagini economica, facile e diffusa, al punto che è più immediato scattare una foto e condividerla che parlare o scrivere un messaggio. Ma il vero prezzo, nascosto dietro l’accessibilità del mezzo fotografico, è uno sfruttamento umano ed ambientale insostenibile. I consumatori raramente capiscono da dove proviene il cibo prima che arrivi al supermercato, figuriamoci che cosa ci sia dietro l’assemblaggio di una fotocamera o di uno smartphone (o dove questi oggetti vanno a finire dopo che sono stati considerati rotti o obsoleti e vengono scartati) [18].

Finora ho parlato delle immagini digitali e dei mezzi con cui le produciamo, le diffondiamo e le conserviamo, come se questi strumenti fossero disponibili in egual misura per tutti i miliardi di esseri umani che popolano la Terra. Noi che scriviamo e leggiamo questo testo siamo gli esseri umani in primo piano, quelli che sfruttano (consapevolmente o meno) piuttosto che essere sfruttati. I dispositivi che ci permettono di documentare le nostre vite e di inviare istantaneamente immagini in tutto il mondo dipendono in larga misura dal cobalto, il minerale necessario per produrre le batterie al litio di cui hanno bisogno gli smartphone, i veicoli elettrici e tutte le altre tecnologie considerate sostenibili.

Come scrive in modo avvincente Siddarth Kara sull’estrazione del cobalto nella Repubblica Democratica del Congo, le aziende di Cina, Stati Uniti e Canada trattano i congolesi, compresi i bambini, come beni sacrificabili, sfruttando le loro vite, le comunità locali e l’ambiente a livelli grotteschi nella corsa all’estrazione del cobalto [19]. Come rivelano le indagini di Kara in Congo, il prezzo delle nostre innovazioni tecnologiche è la vita, il benessere delle persone e il patrimonio ecologico del Congo, un Paese che è stato a lungo maledetto per il fatto di essere lo scrigno dei tesori del mondo [20].

Può (e deve) essere angosciante sapere che i minerali su cui si basano la digitalizzazione e l’elettrificazione mondiali sono contaminati dal sangue congolese, che l’attuale sistema tecno-capitalistico abbia prodotto, solo nel 2019, 54 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici [21], e che la maggior parte dei Paesi stia esaurendo la sabbia necessaria per la costruzione di soluzioni abitative per una popolazione in fase di espansione, e ovviamente di quella necessaria per la produzione di schermi per computer portatili, smartphone e obiettivi per macchine fotografiche.

Una volta che iniziamo a interpretare le immagini digitali come merci codificate con i segni dell’iperconsumo neocoloniale e dei conseguenti disastri ecologici, distogliamo lo sguardo poiché subentra la paura cronica del disastro ambientale. Un conto è sottolineare questi fatti, un’altro è reagire ad essi. Come sostiene Ron Deibert, un punto su cui intervenire è il prolungamento della vita dei nostri dispositivi, riparandoli anziché buttarli via e resistendo all’impulso di passare alla versione successiva dell’iPhone (o di un altro gadget digitale) [22].

Mentre scrivevo questo saggio, il mio portatile ha smesso di funzionare (la batteria non si caricava più). Il mio lavoro di scrittrice dipende dal mio computer Apple e dall’elettricità che la rete elettrica convoglia in casa mia. Così ho chiamato un’azienda del mio quartiere dal nome intrigante: Fix Revolution. Il titolare proviene da un’isola caraibica e ha imparato ad aggiustare motori e dispositivi tecnologici per necessità, a causa delle continue interruzioni di corrente nel suo Paese e della conseguente dipendenza dai generatori per poter tenere accese le luci. Riparare gli strumenti elettronici non solo è utile, ma è anche un modo per contrastare l’obsolescenza istantanea incorporata nell’ideologia distruttiva della crescita illimitata che sta alla base di colossi tecnologici come Apple.

Per finire, vorrei ricordare che anche i moderatori di contenuti dei social media (persone che «ripuliscono» le piattaforme digitali proteggendoci dall’esposizione di immagini violente) sono ulteriori vittime dell’iper-ocularizzazione a cui siamo soggetti. Nel momento in cui scrivo, un gruppo di moderatori di contenuti che lavora in Kenya per Meta si sta sindacalizzando e sta facendo causa alla società per ottenere un aumento della paga oraria (guadagnano poco più di 2 dollari all’ora) e l’accesso ai servizi psicologici necessari per curare il PTSD e la depressione che derivano dalla visione di una quantità enorme di video e immagini tossiche. La condizione dei moderatori di contenuti sottolinea ancora una volta che il progresso tecnologico rafforza il privilegio dell’Occidente. «Come il duro lavoro nelle fabbriche o l’inalazione di polvere di carbone distruggevano i corpi dei lavoratori nell’era industriale, così coloro che lavorano nell’officina digitale dei social media rischiano di uscire di senno», afferma un avvocato descrivendo il costo invisibile dei contenuti violenti presenti sui social media [23].

L’immagine digitale «standard» (come può essere il selfie-non selfie di «Silver Lake») spesso rafforza l’idea di individualità, piuttosto che affermare il nostro ruolo all’interno di una biosfera condivisa e di una società globalizzata. Tuttavia, cambiare i paradigmi che hanno portato alla crisi climatica richiede un’azione collettiva, non solo gesti individuali. Le immagini che generiamo sono dei bagliori che ci connettono ai nostri simili (tra cui anche i minatori congolesi) [24], alla geologia, alle diverse forme di ecologia, alle specie non umane e dunque, all’impatto ambientale di dimensioni sproporzionate che ognuno di noi (e ogni immagine) si lascia dietro. Detto ciò, concluderò con una domanda: possiamo servirci della fotografia come mezzo per sviluppare un senso di responsabilità e di tutela del nostro pianeta?

Nadia Bozak è professoressa associata di Lingua e letteratura inglese presso la Carleton University di Ottawa, Canada. È autrice di un libro di teoria cinematografica, The Cinematic Footprint: Lights, Camera, Natural Resources (2012), pubblicato dalla Rutgers University Press, nonché dei romanzi Thirteen Shells (2016), El Niño (2014) e Orphan Love (2008), tutti pubblicati con House of Anansi Press. Ha conseguito un dottorato di ricerca in Letteratura comparata presso l’Università di Toronto. Coordina anche il programma «Creative Writing Concentration» del Dipartimento di inglese di Carleton. Attualmente, la professoressa Bozak insegna il corso di «Introduzione alla scrittura creativa» del primo anno, nonché corsi di scrittura narrativa su temi speciali, come «Scrivere sulla crisi climatica». I progetti attuali della professoressa Bozak includono un romanzo che tratta del clima e della cultura automobilistica. Un recente saggio, Digital Images: The Cost of Resource Extraction, è apparso nel catalogo della mostra fotografica tenutasi alla MK&G di Amburgo, «Mining Photography: The Ecological Footprint of Resource Extraction».

[1] Vaclav Smil, Energy and Civilization: A History (Cambridge and London: MIT Press, 2017), 1.

[2] Smil, Energy, 1.

[3] Imre Szeman e Jeff Diamanti, “Introduction” in Energy Culture: Art and Theory on Oil and Beyond, eds. Imre Szeman and Jeff Diamanti (Morgantown: West Virginia UP, 2019), 3.

[4] Ronald J. Deibert, Reset: Reclaiming the Internet for Civil Society (Toronto: House of Anansi, 2020), 213

[5] Deibert, Reset, 234.

[6] Deibert, Reset, 212-13

[7] Vedi: John Vaillant Fire Weather: The Making of a Beast (New York: Knopf, 2023) sulle connessioni tra l’industria petrolifera, il riscaldamento globale e l’intensificarsi degli incendi boschivi, come dimostrato dai devastanti incendi che hanno raso al suolo Fort MacMurray, in Alberta, nel 2016. Al momento in cui scrivo, gli incendi stanno devastando il nord dell’Alberta, con una potenza senza precedenti, costringendo oltre 20.000 persone a fuggire dalle loro case. Vaillant descrive il fuoco come una forma di energia, cosa che in effetti è, che viene alimentata dalla cultura energetica, distruggendola a sua volta.

[8] Poi ci sono gli intertesti culturali dello stesso Silver Lake, il quartiere in cui è stata scattata questa immagine, che prende il nome dal Silver Lake Reservoir, facente parte dell’acquedotto di Los Angeles, raffigurato nel 1974 da Roman Polanski in Chinatown. Questo film descrive in parte come la città di Los Angeles abbia sfruttato il fiume Owens e la sua valle per assicurarsi la propria fornitura d’acqua ed espandere

i propri confini municipali. Vedi anche: AgH20: Silver and Water il documentario di Artbound sul progetto di Metabolic Studio AgH20 nel quale l’argento e altri minerali nel bacino essiccato della Owens Valley vengono utilizzati per realizzare fotografia della valle prosciugata. Il documentario, e Metabolic Studio, approfondiscono la storia delle risorse della Owens Valley e dell’industria cinematografica di Hollywood, in particolare di come l’argento è stato estratto nella Owens Valley, spedito a Rochester, NY,, per essere trasformato in pellicola, quindi inviato di nuovo in California, per essere utilizzato dagli studi cinematografici di Hollywood.

[9] Vedi Gail Buckland, Fox Talbot and the Invention of Photography (London: Scholar Press, 1980)

[10] Vedi Boaz Levin, “Paper and its Coating: Cotton, Pulp, Gelatin, and Celluloid” and Esther Ruelfs, “Silver”in Mining Photography: The Ecological Footprint of Image Production (Leipzig: Spector Books, 2022), 62-91 and 93-105.

[11] Vince Beiser, The World in a Grain: The Story of Sand and How it Transformed Civilization (New York: Riverhead, 2018), 77.

[12] Vedi Vaclav Smil, Harvesting the Biosphere: What We Have Taken from Nature (Cambridge and London:MIT Press, 2013).

[13] Secondo sia Lightstalking gli smartphone catturano più immagini di qualsiasi altro tipo di fotocamera, nel 2022 sono state scattate 1,72 trilioni di foto con fotocamere digitali. Quel numero continuerà a crescere, e in modo esponenziale. Con oltre 12 trilioni di foto nel mondo, e in crescita, si può comprendere quanto la fotografia sia diventata conveniente e di consumo.

[14] Imelda Barnard, “The View from Earth: John Gerrard at Thomas Dane,” 5 Marzo, 2015.

[15] Deibert, Reset, 237.

[16] Jonathan Jones, “Where the Internet Live: The Artist Who Snooped on a Google Data Farm,” The Guardian, 5 Febbraio 2015.

[17] Boaz Levin, “The Weight of the Cloud: Rare Earths, Metals, Energy, and Waste,” in Mining Photography: The Ecological Footprint of Image Production (Leipzig: Spector Books, 2022), eds. Boaz Levin, Esther Ruelfs, and Tulga Beyerle, 107.

[18] Deibert, Reset, 242-250.

[19] Siddarth Kara, Cobalt Red: How the Blood of the Congo Powers Our Lives (New York: St. Martin’s Press, 2023).

[20] Kara, Cobalt, 116.

[21] Levin, “Weight,” 107.

[22] Deibert, Reset, 211.

[23] David Pilling e Madhumita Murgia, “You Can’t Unsee It: The Content Moderators Taking on Facebook,” Financial Times, 18 Maggio 2023.

[24] Purtroppo, le pratiche di sfruttamento minerario nella Repubblica Democratica del Congo non sono l’unico esempio di come l’estrazione dei cosiddetti metalli strategici provochi lo sfollamento delle comunità e avveleni gli ecosistemi locali in Asia, Africa e Nord America.