Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Daria Berro

Leggi i suoi articoliARTICOLI CORRELATI

Il nuovo rapporto 2025 Paesaggi sommersi. Geografie della crisi climatica nei territori costieri italiani della Società Geografica Italiana (Sgi), presentato a Roma il 28 ottobre dai curatori Filippo Celata, della Sapienza Università di Roma e Stefano Soriani, dell’Università «Ca’ Foscari» di Venezia, prefigura uno scenario in cui il profili delle coste della penisola così come li conosciamo non esisteranno più a causa della crisi climatica.

La fascia costiera italiana è stata trasformata «in una linea di costa fragile» e la sua «cancellazione» potrebbe essere molto più vicina di quanto si pensi: entro il 2050 l’Italia rischia di perdere il 20% circa delle spiagge, percentuale che raddoppierà al 40% entro il 2100, interessando oltre «800mila le persone che vivono in territori sotto il livello del mare atteso (ovvero il livello al 2100) e che rischiano processi di ricollocazione, o che dovranno essere protetti da difese costiere artificiali sempre più pervasive». A causa dell'innalzamento del livello del mare, del rischio inondazione, dell'erosione e della pressione demografica e urbanistica, le aree più vulnerabili sono soprattutto l’Alto Adriatico, la costa intorno al Gargano, vari tratti della costa tirrenica tra Toscana e Campania, Cagliari e Oristano. La perdita potrebbe riguardare anche la metà delle infrastrutture portuali, diversi aeroporti, più del 10% delle superfici agricole, buona parte delle paludi, delle lagune e le zone costiere «anfibie», cominciando dal Delta del Po (qui nell'estate del 2023 il cuneo salino è risalito per oltre 20 km) e dalla Laguna di Venezia.

La fascia costiera, spiega il rapporto, «non è solo la zona in Italia con la maggior percentuale di suolo artificiale e urbanizzato, ma è anche un’area dove il consumo di suolo prosegue incessante. Questo nonostante diverse norme e politiche abbiano tentato di impedire nuove costruzioni nelle zone limitrofe alle coste. Norme quasi interamente inapplicate non solo per via dell’abusivismo, ma anche per il ruolo preponderante del turismo». Quasi un quarto del territorio entro i 300 metri dalla costa è in effetti coperto da strutture artificiali, a volte per quasi la metà della sua superficie: in Liguria, ad esempio, la percentuale tocca il 47% e nelle Marche il 45%; l’erosione costiera è accelerata anche delle barriere artificiali messe a protezione di più di un quarto delle coste basse; i porti e le infrastrutture connesse che si estendono per 2.250 km rischiano di essere «pesantemente compromesse, con gravi effetti sulla qualità dei sistemi logistici».

«L’unica alternativa è fare il contrario di quanto fatto fin qui: rinaturalizzare i litorali per sfruttare la loro capacità di adattamento» è l'auspicio del Rapporto, consultabile sul sito della Società Geografica Italiana. Un Rapporto la cui pubblicazione, si legge nella corale nota finale, «è un’azione tutt’altro che tecnica, istantanea e puntuale: è un processo che unisce ricerca, didattica e terza missione, richiede strategie di public geography oggi ineludibili, capaci di generare alleanze sociali, linguaggi creativi, strumenti partecipativi che giungano alla più ampia platea di pubblico, coniugando dimensione educativa e formazione continua in percorsi di lifelong learning sempre più importanti in un mondo in rapida evoluzione, per non lasciare indietro nessuno: una public geography chiamata a scongiurare la sommersione delle coste assieme a quella delle nostre menti».

Altri articoli dell'autore

Il testo, ora all’esame dell’Assemblea nazionale, realizza gli impegni assunti nel 2017 da Emmanuel Macron in Burkina Faso. Si completa così un trittico legislativo, dopo due leggi quadro adottate nel 2023: la prima riguardante i beni sottratti dai nazisti, la seconda i resti umani

Il curatore brasiliano non sarà più in carica da febbraio. I progetti di ampliamento già avviati e le recenti acquisizioni, tra cui le oltre 1.200 opere della Collezione Daros Latinamerica, hanno modificato le priorità del museo fondato 25 anni da Eduardo Costantini che si doterà ora di una nuova struttura direttiva

Artisti visivi, ma anche registi, coreografi e musicisti, ognuno dei vincitori (nessun italiano) dello Chanel Next Prize, giunto alla terza edizione, oltre alla cospicua somma beneficerà di due anni di mentoring

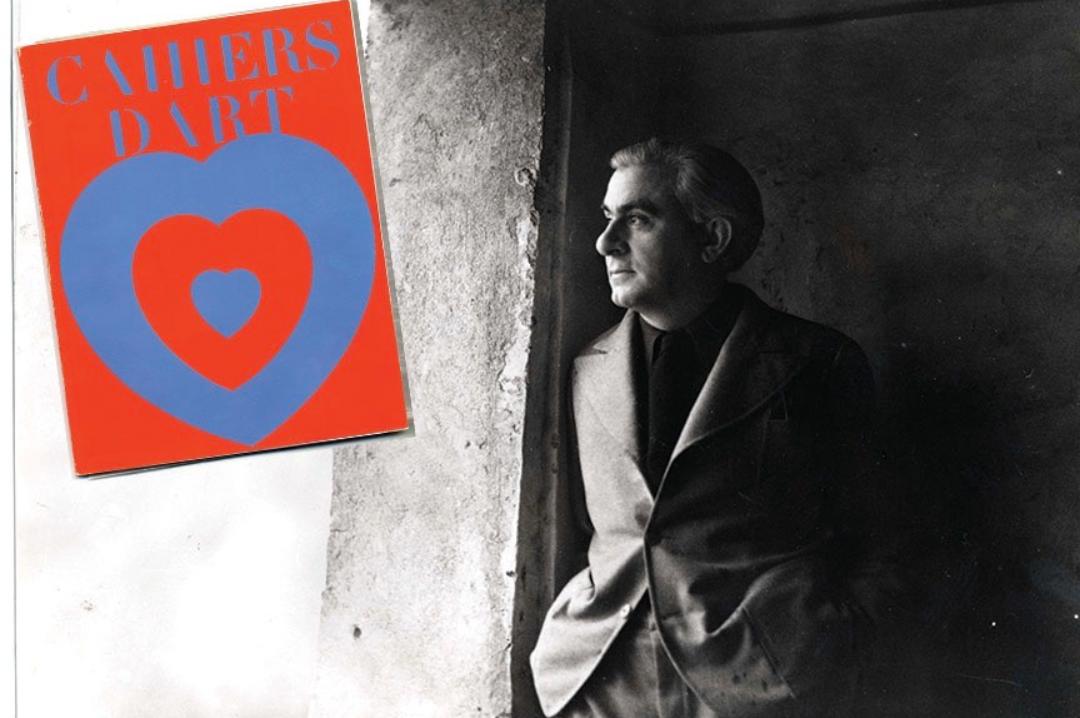

Rivista (ma anche casa editrice e galleria) fondata nel 1926 a Parigi da Christian Zervos, è stata un laboratorio di idee per grandi artisti, poeti e pensatori. Un programma di mostre internazionali, un libro e un ciclo di incontri ne celebrano la rivoluzionaria portata