Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Stefano Causa

Leggi i suoi articoliIn due, tre anni si è consumato un fenomeno su cui quasi nessuno avrebbe puntato: Napoli è diventata una città turistica. Il centro storico si è riconvertito in un parco a tema come a Firenze o i quartieri intorno al Musée d’Orsay a Parigi. Solo che noi non vendiamo il Rinascimento o i pittori impressionisti. Ma un miscuglio di panni eternamente stesi, di Caravaggio e miracoli del sangue di san Gennaro, di pizzerie bombardate, guglie barocche, ristoranti vegani, fiction sulla camorra e, in costante incremento, B&B.

Lo stesso Pasolini, che negli anni Settanta era rimasto folgorato da una città, a suo predire, irriducibile a ogni globalizzazione, oggi si ritirerebbe in buon ordine con tutto il carico delle sue Lettere luterane. Da tempo Napoli si vende bene; solo che l’osservatorio privilegiato per spiarne le modificazioni non è la quasi quotidiana razione televisiva di un «Posto al sole», ma un sacello del Settecento inoltrato: la Cappella Sansevero, abbellita dal principe Raimondo di Sangro, gran maestro della massoneria, negli anni in cui un pugno di intellettuali francesi firmava le prime voci dell’Enciclopedia.

Entrandovi il colpo d’occhio è garantito: dentro uno spazio tutto sommato breve si scalano ritratti sei e settecenteschi e alcune sculture allegoriche napoletane, genovesi e veneziane con al centro l’irresistibile sirena del «Cristo velato», anno 1753, esercizio di stile sul colore e il calore del marmo se mai ce ne furono dopo Gian Lorenzo Bernini ma prima di Antonio Canova. Ora in città non mancano chiese e musei. Ma il luogo più visitato rimane questo complesso tardobarocco di qualità; e sia pure di qualità epigonica e derivativa (una sorta di Cappella del Tesoro di san Gennaro in sedicesimo).

E ora un magnifico libro fotografico, ce ne fa riscoprire gli aspetti salienti. Fabrizio Masucci, presidente e direttore del Museo della Cappella Sansevero, è uno degli artefici del rilancio. Ma che questo sarebbe diventato uno dei sancta sanctorum della città non molti, prima di lui, ci avrebbero scommesso: né chi scrisse il primo volumetto sull’allora semisconosciuto monumento (Marina Causa Picone, La Cappella Sansevero, 1959); né chi si provò, meno di trent’anni dopo, ad allargare le rette del compasso nella lettura e nell’interpretazione (Rosanna Cioffi, La Cappella Sansevero. Arte e ideologia massonica, 1987). Da allora la Sansevero si è sviluppata come un braccio a parte della bibliografia sul ’6oo inoltrato e sul ’700. Un porto franco dove si incrociano massoneria, alchimia, pavimenti a labirinto, oroscopi, pendoli di Foucault, cadaveri anatomici e permutazioni magiche.

Vi s’incontra un poco di tutto; tranne quelle che, in un tempo non troppo lontano, si sarebbero definite le specificità della disciplina. Oggi la Cappella Sansevero è uno degli indirizzi preferiti da quanti giochino, un poco intrepidamente, a fare gli storici d’arte facendo a meno della storia dell’arte (non si offende nessuno se si sospetta che sia qui uno dei motivi precipui della sua fortuna). Poi, naturalmente, c’è il «Cristo velato», sineddoche della Cappella. L’antonomasia della scultura napoletana. Nel colophon del volume è presentata tout court come simbolo artistico della città (primato discutibile per definizione e che, in ogni caso, sarebbe preferibile assegnare alle «Opere di Misericordia» del Caravaggio esposte duecento metri oltre).

Certo, quest’opera di virtuosismo un poco effettistico, firmata e datata da Giuseppe Sanmartino nel 1753, ha finito per qualificarsi come un passaggio obbligato sul tema del potere delle immagini dall’analogico al digitale. Nessuno dei grandi e buoni fotografi dell’ultimo mezzo secolo ha resistito al confronto con questo Cristo settecentesco. Tra gli altri il padano Nino Migliori, uno che aveva educato lo sguardo sulle metope romaniche di Modena, e che lo ha messo al centro di una mostra tenutasi a Napoli l’anno scorso.

Ma già dalle pagine del volume di Antonia Nava sulla scultura italiana del '700, affiorava un «Cristo velato» affondato in un monocromo indistinto che sarebbe piaciuto a Stanley Kubrick. Mentre oggi, con attitudine critica oltre che esplorativa Carlo Vannini e Gianni Grandi ne esaltano dettagli di una vivezza meticolosa, in scala 1:1, come per una lezione in re sul potere di trasmutazione dei materiali (il cosiddetto effetto bagnato, comune, ci si perdoni, a tanto cinema soft core, per cui la bellezza del corpo viene ostentata nel momento in cui la si copre).

Ma si capisce che il settecentesco «Cristo velato» è un pretesto, sia pure il migliore. Perché sulle varie maniere di riprendere un cadavere avvolto nel sudario, stirato in un iperrealismo sopra pelle, si gioca la partita più importante: quella che vede i fotografi smarcarsi dal ruolo di copiloti degli studiosi per diventare, finalmente, degli storici d’arte a tutti gli effetti. Dei fotografi storici d’arte, se si vuole; e senza tratto di unione.

La Cappella Sansevero e il Cristo velato in Napoli, fotografie di Carlo Vannini e Gianni Grandi, testi di Peppe Barra, Fabrizio Masucci e Marco Bussagli, bilingue, traduzione in inglese a cura di Global Voices, 229 pp., 129 ill. col. e b/n, Scripta Maneant, Bologna 2019, € 33,00

L'interno della Cappella Sansevero

Altri articoli dell'autore

La «colonna letteraria» per le vacanze? La forma brevissima di La Rochefoucauld. E il Musée du Louvre secondo Zola e Fruttero & Lucentini

La recente pubblicazione di Stefania Mason cataloga oltre un centinaio di fogli del pittore veneziano dalla collezione Zaccaria Sagredo; una postilla alla monografia che lei stessa gli dedicò nel 1984

Pesti, carestie e morbi furono per gli antichi occasioni di racconto da cui trarre i soggetti per le proprie opere. Oggi, dunque, i medici potrebbero essere degni avversari dei critici d’arte o, perlomeno, degno pubblico di rappresentazioni di corpi e situazioni affetti da patologie

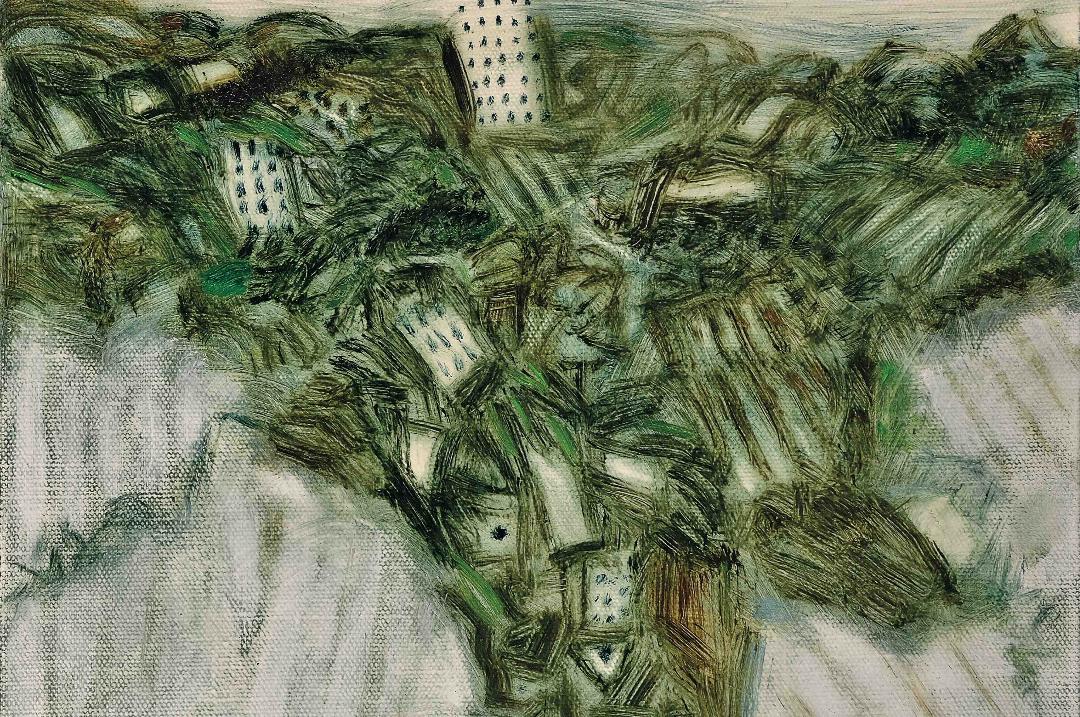

I paesaggi recenti dell’artista marchigiano appartengono a una lunga catena di immagini indissolubilmente legate che vanno da Tiziano a Klee, Mondrian, Morandi e Steinberg.