Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Luana De Micco

Leggi i suoi articoliSiamo entrati in una fase nuova del capitalismo che costruisce la sua essenza sul passato e attribuisce valore agli oggetti che portano in sé una storia. La svolta è avvenuta nell’ultimo ventennio del XX secolo quando, con la deindustrializzazione degli anni Ottanta, le società occidentali hanno reinventato il modo di generare ricchezza.

La ricchezza cioè non viene più dalla produzione e dallo sfruttamento della forza lavoro ma è intrinseca alle cose. È il loro passato ad arricchirle.

I sociologi Luc Boltanski e Arnaud Esquerre parlano di «economia dell’arricchimento». Sono gli autori di «Enrichissement: une critique de la marchandise», scritto a quattro mani e in quattro anni, uscito in Francia a febbraio da Gallimard.

Boltanski, allievo di Pierre Bourdieu, è direttore di ricerca all’École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi e autore de Il nuovo spirito del capitalismo, che era già una dura critica del capitalismo, scritto con Eve Chiapello nel 1999 (uscito in Italia nel 2014 da Mimesis).

Esquerre è ricercatore al Cnrs, esperto di fenomeni settari. Che cosa si deve intendere per economia dell’arricchimento, Luc Boltanski lo ha spiegato in parole semplici al quotidiano francese «Libération»: «Diversamente da quello che si prediceva alla fine degli anni Settanta, ha osservato il sociologo, non siamo entrati in una società postindustriale. Siamo sempre circondati da prodotti dell’attività manifatturiera, ancor più che negli anni Settanta. Ma la fabbricazione di questi oggetti, così come i lavori di questa industria, sono stati delocalizzati in Paesi a bassi salari. Nei Paesi occidentali, allora, si è via via sviluppata un’economia dell’arricchimento, la cui principale caratteristica è che non produce, ma crea ricchezza a partire da cose che esistono già. Il suo principale giacimento è il passato».

Nel rapporto con il tempo l’economia dell’arricchimento si oppone all’economia industriale. Quest’ultima si basa sui prodotti «nuovi», fabbricati al momento di essere venduti. L’economia dell’arricchimento valorizza invece prodotti «non nuovi» o, quando sono nuovi, che vengono proiettati nel passato.

Esistono due categorie di «merci». Le merci «standard» del consumo di massa destinate a essere usate e gettate via come rifiuti. E le merci «da collezione», oggetti che al contrario prendono valore col passare del tempo. Anche un oggetto apparentemente banale assume una dimensione «da collezione» se racconta una storia che lo riallaccia, per esempio, a un personaggio celebre. Questo vale per i tanti oggetti che vengono venduti dalle case d’asta.

Boltanski cita l’esempio degli occhiali di Sartre e della borsa di Jackie Kennedy, ma se ne potrebbero fare centinaia. L’inchiesta dei due studiosi, spaziando tra sociologia e economia, si applica al settore del turismo e dell’industria del lusso, all’arte e all’antiquariato.

Una città che dopo aver chiuso le fabbriche fa leva sui suoi monumenti storici per attirare i turisti (facendo alzare i prezzi degli immobili e in generale il costo della vita), e che fonda quindi la sua economia sul passato, è un esempio.

«Nel campo immobiliare, gli edifici insalubri sul Tamigi dove erano ambientati i romanzi di Dickens, sono stati trasformati in loft per i più ricchi. Quanto agli oggetti», ha spiegato ancora Boltanski, «cose finora poco valorizzate diventano oggetti da collezione, come i mobili disegnati da Jean Prouvé e Charlotte Perriand negli anni Cinquanta per le residenze universitarie venduti a prezzi elevati».

A decidere che cosa è «da collezione», a «produrre storie», sono i «professionisti della cultura» in senso lato. Le aste per esempio intervengono a fissarne il prezzo. Per quanto riguarda l’arte, un’opera che viene sottratta al mercato ed entra in un museo assume un valore «eterno».

Ma il discorso vale anche per l’arte contemporanea. Spiega Esquerre: «L’arte esiste dal momento in cui viene vista come tale, quando cioè un’opera viene guardata oggi come se fosse già entrata in un museo, da un punto di vista situato nel futuro, come se fosse eterna». La creazione delle grandi collezioni come quelle d’arte sono un dispositivo dell’economia dell’arricchimento. Oggetti già esistenti si «arricchiscono» grazie al loro passato e occupano un posto all’interno di una «serie» che si deve completare.

Se il processo di arricchimento funziona, questo basta a far alzare il prezzo dell’oggetto, talvolta, si vede in certe aste, a livelli da capogiro. Se non funziona, spiegano i sociologi, allora l’oggetto diventa semplice anticaglia.

Ma si parla di arricchimento anche perché questa economia è riservata ai ricchi. Alimenta le disuguaglianze che le lotte sociali erano riuscite a ridurre e finisce con l’arricchire chi detiene già un patrimonio: «Mentre l’economia industriale, che si era sviluppata in Francia dal 1947 e fino agli anni Ottanta, si rivolgeva alla borghesia, alle classi medie e infine anche alle classi popolari, per vendere gli oggetti prodotti in serie, automobili, elettrodomestici ecc., l’economia dell’arricchimento, osserva Boltanski, non ha bisogno dei poveri».

Altri articoli dell'autore

Smontato nel 1847 dall’architetto Eugène Viollet-le-Duc, non fu mai ripristinato. L’idea di riedificarlo risale al 2015, ma solo all’inizio di quest’anno sono state montate le impalcature. La fine dei lavori non è prevista prima del 2030

Alla Fondation Giacometti di Parigi il dialogo tra le sculture dell’artista svizzero e le idee dell’autrice pioniera del femminismo e il padre dell’Esistenzialismo

Un mondo in ogni stanza, da Granada alla Cina: la dimora dello scrittore prolifico e collezionista compulsivo, ossessionato dalla morte, era un modo per fermare il tempo

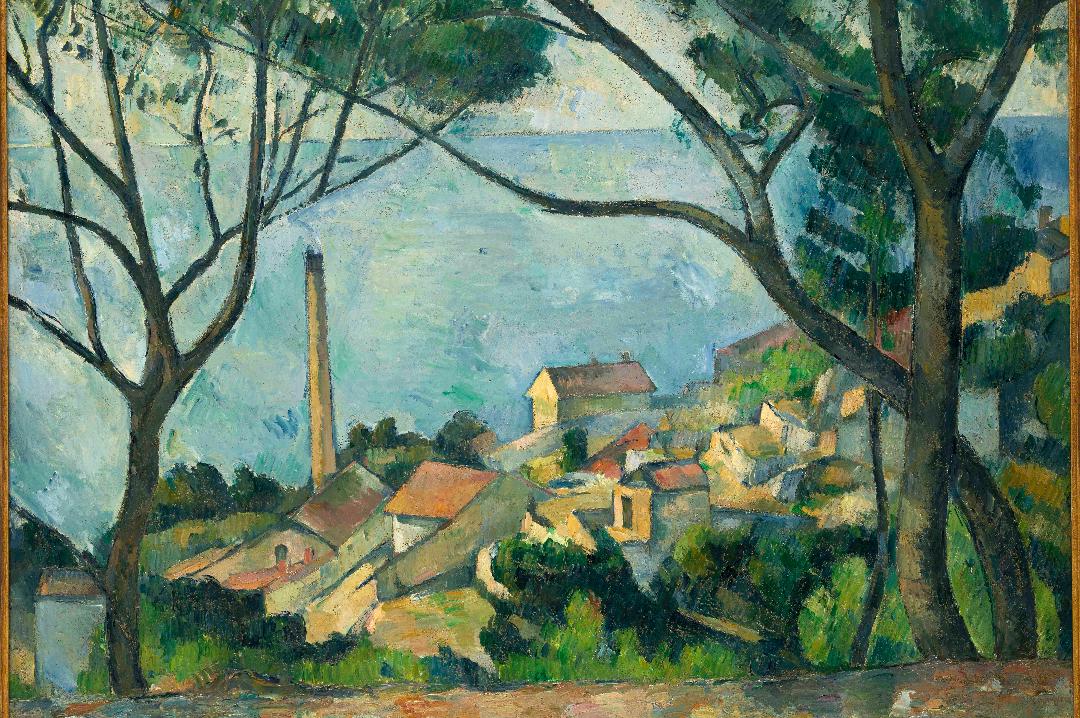

Un percorso pedonale in città. Un itinerario di 4,6 chilometri che collega il centro alle campagne, dove ogni curva offre scorci pittoreschi sulla montagna Sainte-Victoire. La rassegna «Cezanne 2025», che presenta la riapertura di due luoghi emblematici nella sua vita. E la mostra al Musée Granet