Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoliMentre si fanno sempre più insistenti le voci che indicano in Jannis Kounellis uno degli artisti invitati nel primo padiglione della Città del Vaticano, che sarà allestito nell’edizione 2011 della Biennale di Venezia, l’artista di origine greca ha realizzato per l’ex Oratorio di San Lupo a Bergamo una vasta e drammatica installazione. Uno dei simboli utilizzati con più frequenza da Kounellis torna ossessivamente in questa occasione: una distesa di cappotti neri, ciascuno dei quali accompagnato da un cappello e da un paio di scarpe, ricopre infatti il pavimento dell’Oratorio, e su tutto troneggia, costruita in travi di ferro, la croce di sant’Andrea.

La mostra, a cura del Museo Adriano Bernareggi, è aperta sino al 26 settembre, parallelamente a una personale, nella stessa città, presso la Galleria Fumagalli. Qui si tratta di un’autentica discesa agli inferi, che culmina nel piano sotterraneo della galleria, dove un’impressionante schiera di piastre metalliche serra e schiaccia, a forza di travi e bulloni, una sequenza di altri cappotti neri.

Non è la prima volta che Kounellis opera in spazi sacri: accadde nella chiesa di San Agustín a Città del Messico, nel 1999 e a Colonia nel 2001. Lo abbiamo intervistato.

Jannis Kounellis, l’annuncio di un padiglione del Vaticano alla Biennale di Venezia del 2011 sembra riaprire una storia, quella del coinvolgimento degli artisti nella committenza sacra, che nell’ultimo secolo ha manifestato una profonda crisi. Che cosa ne pensa?

Bisogna capire se la chiesa sia davvero pronta, e se lo siano anche gli artisti. Di sicuro il periodo dell’anticlericalismo è passato di moda e la chiesa costituisce anche dal punto di vista culturale una comunità. In quanto laico, io devo tener conto di questa comunità, del popolo della chiesa, che è una presenza forte in questo Paese.

A quale iconografia, in questo ambito, deve fare riferimento un artista contemporaneo?

Deve prendere atto che nella chiesa ci sono due tipi di iconografia: quella della chiesa ortodossa, che è la più vecchia, dogmatica e stabilita da un consiglio ecumenico, e quella della chiesa cattolica. È chiaro che c’è una grande differenza tra una madonna bizantina e una madonna di Tiziano: quest’ultima è «incarnata», quindi non parte dall’idea platonica che è alla base dell’iconografia bizantina e ortodossa. La madonna di Tiziano è l’inizio di tutte le libertà e come pittore occidentale non puoi non essere attratto da quella madonna. Rappresenta un’intuizione ideologica, portatrice di una libertà che è dialettica e che mette in crisi la stabilità.

Però tutta l’arte sacra del Novecento, laddove ha cercato un’incarnazione figurativa del sacro, ha fallito. Forse un taglio di Fontana, la sua «Fine di Dio», si rivelano in tal senso portatori di un’idea del sacro assai più intensi e credibili.

Ma anche il taglio di Fontana è «incarnato»! Io penso che nasca dai tagli inferti al corpo di Cristo: la tela diventa allora una superficie simile alla pelle e il taglio è la ferita in cui san Tommaso mette il dito per verificarne la fisicità. Io sono per un rapporto tra chiesa e artista da cui scaturisca qualcosa di simile al teatro popolare, perché la chiesa non è soltanto spirituale. E lo si vede molto bene nella madonna di Tiziano.

Lei a Bergamo ancora una volta ha lavorato in una chiesa antica. In questi casi sino a che punto la condizionano le preesistenze storiche o la tradizione iconografica?

È chiaro che intervenire in spazi come questi è una cosa molto speciale, non devi «rompere», ma nello stesso tempo non puoi non «rompere». Se lei guarda un quadro di Caravaggio capisce benissimo che bisogna comunque «rompere». Detto questo, tutti oggi sono molto attratti dalle icone, che come ho detto sono dogmatiche, perché sono più «comode», non pongono problemi laddove neutralizzano le differenze che esistono nelle proposte di un pittore. Ma la storia dice che tutti coloro che si sono occupati di cristi e di madonne, come Giotto, Masaccio, lo stesso Caravaggio, sono riusciti a proporre cose assolutamente rivoluzionarie: nell’arte occidentale questo è un problema che ha a che fare con la chiesa in quanto «popolo» e non con la spiritualità. Il pittore, quando lavora in una chiesa o per la chiesa, deve esprimere la sua esperienza.

Lei conosce la Chiesa Rossa di Milano, dove un suo collega minimalista, Dan Flavin, propose opere totalmente astratte, laddove l’immaterialità della luce, quella emanata dai neon, sembra una metafora della spiritualità?

Ma si tratta di un contesto completamente diverso. Dan Flavin, non a caso, ha lavorato in una chiesa di recente costruzione, mentre a Bergamo, a San Lupo, ci sono preesistenze millenarie. Non sarebbe possibile proporre un unico «gesto», come ha fatto Flavin a Milano. In un luogo come San Lupo non puoi aspirare a un’idea di totalità; qui hai a disposizione la drammaticità. Il Concettualismo aveva negato completamente la componente drammatica, perché la considerava di cattivo gusto.

E lei che cosa ne pensa?

Penso che noi siamo europei e non americani. Penso che per noi europei, che veniamo dall’ombra, la drammaticità faccia parte dell’inizio di ogni discorso, di ogni opera. Come artista europeo e occidentale non posso non affrontare il dramma che mi unisce alla tradizione. E quando dico tradizione non penso certo a un ritorno: dico che l’artista trae dalla tradizione e dal passato la libertà di rinnovare la forma. Bisogna battersi contro il ritorno dell’ordine, perché questo vuol dire oscurantismo: non contro la tradizione, ma contro l’idea dell’ordine.

Ma proprio sotto l’attuale pontificato la chiesa cattolica sembra voler imporre un ritorno all’ordine nella liturgia, nell’etica e nella morale…

La chiesa nella sua funzione politica mi interessa poco. Non voglio né criticare né lodare la classe dirigente della chiesa. Posso dire che la chiesa cattolica appartiene all’Italia, Paese con il quale mi sono identificato. Il mio problema, come artista, è che cosa mettere dentro a una chiesa. Nel 2001 per la Kunst-Station Sankt Peter presso la cattedrale di Colonia disposi in forma di grande croce, lungo la navata, una serie di barili di petrolio. I fedeli durante le funzioni si riunivano dentro i bracci della croce, che delimitavano una zona all’interno della quale era possibile partecipare alla messa. Dentro quei barili c’erano migliaia di occhiali: volevo rappresentare un Cristo che portava dentro di sé un inferno. Il committente, il padre gesuita Friedhelm Mennekes, aveva avuto un’idea geniale, ispirata a una totale libertà, e anche un po’ di sapore controriformista: lasciare la chiesa agli artisti, far loro realizzare un’installazione allestita per tre mesi e all’interno celebrare la liturgia. Io ho visto il Natale, i matrimoni, i funerali, i battesimi, tutto dentro alla croce. Comunque creai una situazione dantesca, con un Cristo che ha l’inferno portato da noi stessi al suo interno. Io penso che il pittore debba avere la possibilità di fare una cosa di questo tipo: un’opera che al fondo è drammaturgia, così come lo è un quadro di Caravaggio.

Anche a San Lupo torna il tema della croce, quella detta di sant’Andrea, che poi è lo scheletro compositivo di tutta la pittura cinque e seicentesca…

Io voglio mettere nella chiesa non la croce gloriosa, ma quella della caduta. Una croce portatrice di pathos, non una bandiera.

Perché monsignor Ravasi, il «ministro per la cultura» della chiesa cattolica, ha pensato anche a lei per la composizione dell’annunciato padiglione del Vaticano alla Biennale di Venezia del 2011?

Eh, non lo so. Le vie del Signore sono infinite!

Ma lei è un artista dichiaratamente laico…

La chiesa deve, a livello iconografico, raccogliere le libertà, per quanto questo sia molto difficile. Nel 1999 Giovanni Paolo II scrisse una «Lettera agli artisti» nella quale chiedeva loro scusa perché dal Settecento sono stati esiliati dalla chiesa. Ora ritorna questa idea di armonia e di libertà; bisogna accettarle anche al di là delle provenienze ideologiche diverse. È un invito saggio, quello di monsignor Ravasi: non si può dire di no a una cosa così, c’è della saggezza. Dove si possa arrivare con questo io non lo so perché naturalmente il problema della chiesa è anche un problema di fede, cosa che richiede un altro tipo di appartenenza. Però la formalizzazione dell’immagine è ancora un’altra cosa: la pittura è un risultato linguistico, segue il suo tempo. Nessuno può negare questa verità perché è ciò che giustifica l’esistenza dell’artista. Le aperture di un artista a creare scandalo, ma anche questo deve essere accettato. Lei mi parlava prima di Dan Flavin e di Minimalismo, ma io le dico che personalmente sono per l’immagine. L’immagine è un’idea di libertà e io, in tal senso, sono un partigiano.

Lei parlava prima di fede e a me viene in mente ciò che scrisse il poeta Esenin: «Ho vergogna di aver creduto in Dio, mi duole non credervi più». Questa lacerazione è la nostra condizione di uomini moderni?

Anche. Noi abbiamo dentro un istinto che critica non l’idea dell’assoluto, ma ne diminuisce la forza. La democrazia è nata così, non annullando il dio ma diminuendone la forza per poter avere una libertà popolare. Io non sono credente, ma moltissime persone lo sono e io devo tenere conto anche della loro fede, altrimenti diventerei completamente estraneo, appartenente a una società astratta e snobistica. A proposito di contraddizioni e di compresenze, qualcuno ha detto che «I mangiatori di patate» di Van Gogh possono essere considerati un’opera d’arte sacra; qualcuno l’ha definita un simbolo del laicismo… Dunque si vede come tutte le cose convivano, convive l’antico con il moderno più estremo, convive la chiesa con l’ateismo perché l’ateismo fa parte della sua cultura e viceversa. Pensiamo a registi come Rossellini o Pasolini, capaci di spaziare da «Roma città aperta» a «Il Messia», da «Medea» a «Il Vangelo secondo Matteo».

Esenin, con quelle parole, esprimeva anche un senso di colpa che sembra onnipresente nella cultura cristiana e cattolica…

Goya era cattolico o no? Che cosa vuol dire con le pitture nere? Non è un illuminista, ma un cattolico che ha fatto critica al cattolicesimo e all’esasperazione politica e giuridica del cattolicesimo. Ma se Goya non fosse stato cattolico non avrebbe dipinto le pitture nere. Illuminismo vuol dire chiarezza, e invece Goya esprime il contrario, il pathos dell’esasperazione, del no. Anche nelle azioni più estreme, quelle dei terroristi, si vede l’idea della giustizia cristiana che è dappertutto, proprio come il cristianesimo è presente nei tagli di Fontana.

La lettera di Giovanni Paolo II agli artisti aveva come incipit un appello alle «nuove epifanie della bellezza». Si sa quanto sia sdrucciolevole il terreno della «bellezza», invocata anche da Vittorio Sgarbi, un critico non certo vicino all’arte contemporanea…

Io sono per la bellezza. Però la bellezza che cos’è? È un’idea rivoluzionaria e indica la positività. In tal senso, anche un quadro di Pollock risponde a un’idea di bellezza. Sono «belli», ovviamente, i ritratti di Raffaello, per quanto io preferisca sempre la madonna di Tiziano, perché è ideologica.

La bellezza non è uno scandalo, è l’idea della positività. Un Cristo biondo, se il problema è questo, non fa parte della bellezza. La bellezza esiste laddove un’opera è formalmente riuscita. Non c’è bisogno di un’iconografia, di una prescrizione. I Greci dicevano che la bellezza è come il tempo, cambia: una persona al mattino può essere bella e al pomeriggio no. Non esiste una «forma» di bellezza. La formalizzazione, la chiarezza, invece, fanno parte della famiglia della bellezza. Anche l’amare, fa parte di questa famiglia. Se la chiesa dice questo, se parla di bellezza in questo senso, io sono anche per la chiesa. Se intende la bellezza in maniera diversa, io sono contrario. Voglio dire: anche Beuys, anche Chillida, tutti questi supercattolici hanno creato opere per Sankt Peter a Colonia. Quindi, per loro, il lavoro toccava anche le convinzioni religiose. Ma io sono diverso da Beuys e da Chillida, siamo tutti monoteisti ma a me piacciono anche i pagani e nel contempo riconosco che l’idea di un dio unico e comune sia molto forte e che bisogna accettare il fatto che al mondo, e soprattutto in Italia, la chiesa cattolica sia una presenza molto importante. Però dico che, per quanto mi riguarda, devo accettare la chiesa entro certi confini. E rimanere laico e amante dell’uomo.

Qual è la sua posizione nei confronti della colpa?

Noi europei abbiamo sterminato sei milioni di ebrei. Credo che noi artisti europei, in un certo senso, stiamo scontando quella colpa. Ma credo che sia necessario pagare i propri errori per essere liberi.

Uno scorcio ravvicinato dell'allestimento a San Lupo

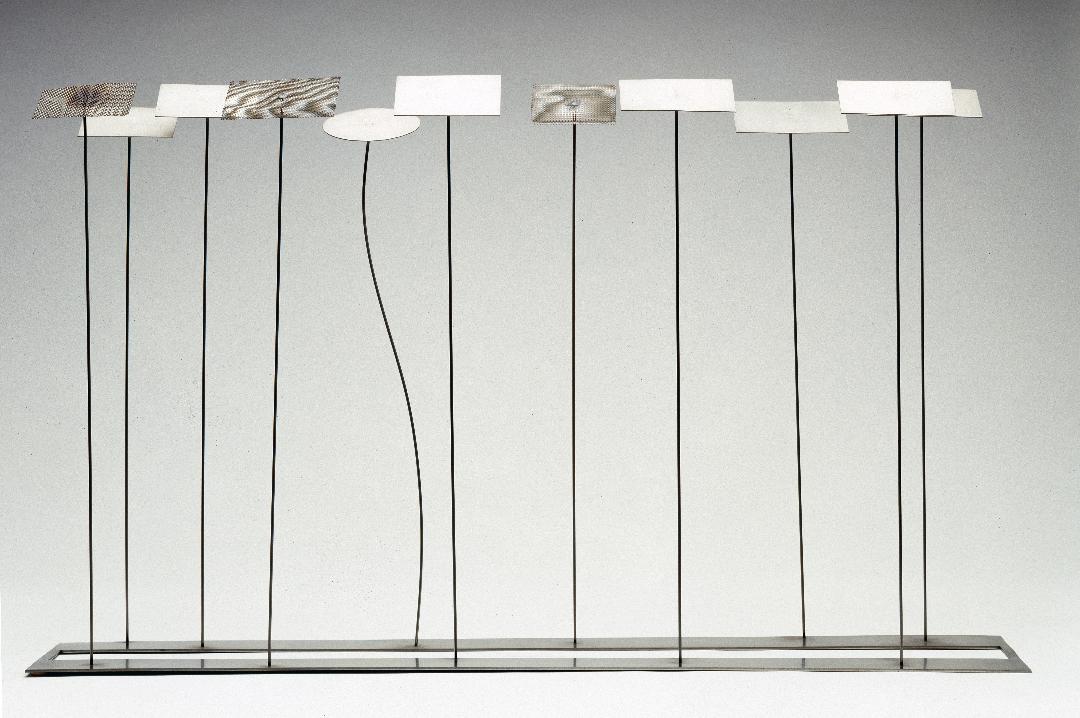

Una veduta della mostra di Kounellis alla Galleria Fumagalli. Courtesy Galleria Fumagalli

Una veduta delle opere di Kounellis nell'Oratorio di San Lupo a Bergamo

La croce creata da Kounellis per la Kunst-Station Sankt Peter a Colonia

Jannis Kounellis

Altri articoli dell'autore

100 opere in una retrospettiva al Museo di arti decorative Accorsi-Ometto: dagli acquerelli autobiografici degli anni ’30 alle ultime carte, 70 anni di trasgressioni e di «gesti erotici» di un’artista insofferente a ogni etichetta estetica e stilistica

Il 25 ottobre di 100 anni fa nasceva l’uomo che tramutò la pittura in oggetto (e viceversa) e aprì le porte alla Pop art. Il suo impegno sociale, la sua multidisciplinarità, l’interattività e la trasversalità di alcune sue opere e la sua ricerca sul ruolo dell’immagine sono tra gli elementi che lo rendono particolarmente attuale

53 anni dopo la storica mostra alla Gam di Torino, lo stesso museo dedica all’artista originario di Rovereto una retrospettiva con oltre 150 opere

Sin dall’inizio l’artista britannica lavora su un unico soggetto: sé stessa, il suo corpo, i suoi desideri, il suo dolore. Eppure, l’ex (?) bad girl riesce a parlare a tutti, forse più di quanto non facciano molte ambiziose opere politicamente corrette esposte alle «etnobiennali» di oggi