Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Il capolavoro di Michelangelo lascia lo storico «sipario» dei Bbpr per il nuovo allestimento antisismico di De Lucchi nell’Ospedale Spagnolo

È un museo? Una cappella? Un luogo di meditazione? Il nuovo Museo della Pietà Rondanini nell’Ospedale Spagnolo del Castello Sforzesco è tutto questo insieme. E lo è al meglio, e al massimo grado. Perché se è vero che la Pietà Rondanini è uno dei sommi capolavori dell’arte mondiale, è altrettanto vero che essa è (e fu sempre per Michelangelo) una meditazione sul dolore e sulla morte: una sorta di preghiera scritta nel marmo. Michelangelo ci lavorò fino al 12 febbraio 1564: morirà il 18. Da dieci anni il vecchissimo maestro (aveva 89 anni) ritornava sulle figure della Madre e del Figlio, ricavate dal marmo di una precedente Pietà incompiuta, di cui restano le gambe di Cristo, un braccio muscoloso (staccato dall’attuale composizione) e la traccia del volto precedente di Maria, che si distingue appena sul velo. Michelangelo aggredì e scavò quei corpi fino a ridurli a due figure consunte e scarnite, quasi fuse fra loro, come fiammelle di due candele che stanno per spegnersi.

È impossibile descrivere l’emozione che si avverte quando, entrando nel nuovo museo si vede, da dietro, quel grande e doloroso grumo di materia sbozzata. È così infatti che la Pietà si presenta: dalla parte posteriore (sinora vietata al pubblico), con l’effetto di indurre nel visitatore il desiderio di «scoprirla» girandole attorno.

Ingobbita, piegata ad avvolgere il figlio, Maria (ora lo si vede bene) poggia su un gradino per sorreggere il Cristo: lo si evinceva dai disegni preparatori di Michelangelo, ma sinora non lo si poteva percepire. E l’illuminazione morbida e diffusa dell’ambiente, in cui la luce naturale, attutita dalle tende, si fonde con quella dei sofisticati sistemi illuminanti ideati appositamente da Artemide, consente la lettura di ogni colpo di scalpello e al contempo immerge il capolavoro in un’atmosfera intensamente spirituale.

La Pietà Rondanini (che nel nuovo allestimento è dotata delle più aggiornate tecnologie antivibrazione e antisismiche) ha una storia travagliata: lungamente trascurata dalla Storia dell’arte perché «non finita», e poi invece rivalutata dalla critica novecentesca per la sua drammatica consonanza con il gusto moderno, scomparve dal giorno della morte di Michelangelo fino al 1807, quando riapparve nel palazzo dei marchesi Rondinini (questo il vero nome, non Rondanini) in via del Corso a Roma.

Nel 1952, grazie anche a una sottoscrizione popolare, fu acquistata dalla città di Milano (che la spuntò sulla National Gallery di Washington e su Firenze), dove giunse quando il magistrale allestimento del Castello Sforzesco dello studio Bbpr (Gian Luigi Banfi, Lodovico Barbiano di Belgiojoso, Enrico Peressutti ed Ernesto Nathan Rogers)era quasi concluso. E poiché era estranea alle altre sculture, tutte lombarde, del Museo d’Arte Antica, le si ritagliò uno spazio sul fondo della Sala degli Scarlioni (dove si trovavano, in un rarefatto allestimento poi stravolto, le opere di Bambaia), ribassando la quota del pavimento e costruendo una raffinata nicchia in pietra serena. Le polemiche non mancarono: se Franco Russoli, futuro direttore di Brera, si mostrò piuttosto perplesso su quell’allestimento, l’allora soprintendente Fernanda Wittgens lo commentò con parole durissime.

Anche oggi, ovviamente, non mancano le voci polemiche (mentre sono state smentite quelle ai più alti livelli del Ministero e della nuova Direzione generale delle Belle Arti, ora retta da Francesco Scoppola, Ndr) ma, garantisce Claudio Salsi, direttore Soprintendenza Castello, «per quell’allestimento sarà studiato un recupero che lo possa valorizzare, in base alle caratteristiche dei musei del Castello».

Che la sistemazione della Pietà Rondanini fosse ormai inadeguata ai flussi attuali di visitatori (e per di più inaccessibile ai portatori di handicap) era apparso chiaro già nel 1999, quando il Comune bandì un concorso internazionale, vinto da Alvaro Siza (gli altri partecipanti erano Gabetti&Isola, Hans Hollein, Enric Miralles, Umberto Riva) per una nuova sistemazione della scultura. Di quel concorso restano solo i progetti perché non se ne fece nulla.

Nel 2012 fu l’allora assessore alla Cultura Stefano Boeri a riproporre il problema e Claudio Salsi, con la conservatrice del Castello Giovanna Mori, propose lo spazio dell’Ospedale Spagnolo nella Corte delle Armi, intoccato all’interno da Luca Beltrami (a cui si deve il «restauro» del Castello Sforzesco a fine Ottocento) e cronologicamente vicino alla Pietà, che ricevette il plauso dell’Amministrazione e di molte personalità della cultura. E l’attuale assessore, Filippo Del Corno, sposò subito la scelta.

L’intera, complessa vicenda che ha portato all’attuale sistemazione, progettata da Michele De Lucchi (che sul principio non desiderava intervenire, per rispetto verso l’allestimento Bbpr, ma che fu poi conquistato dal nuovo spazio), è ripercorsa nel libro di Claudio Salsi Michelangelo. La Pietà Rondanini nell’Ospedale Spagnolo del Castello Sforzesco (Officina Libraria). E ora la Pietà, che ha trovato posto sotto al cartiglio, sulla volta, con il versetto del «Credo Apostolico» sull’Ascensione di Gesù, è accompagnata, in due nicchie sul fondo, da altre due toccanti testimonianze: la Testa di Michelangelo tratta dall’allievo Daniele da Volterra dalla maschera funebre e una delle quattro medaglie con cui Leone Leoni volle rendergli omaggio, a testimonianza del vero culto di cui, già nel Cinquecento, Michelangelo era oggetto.

Altri articoli dell'autore

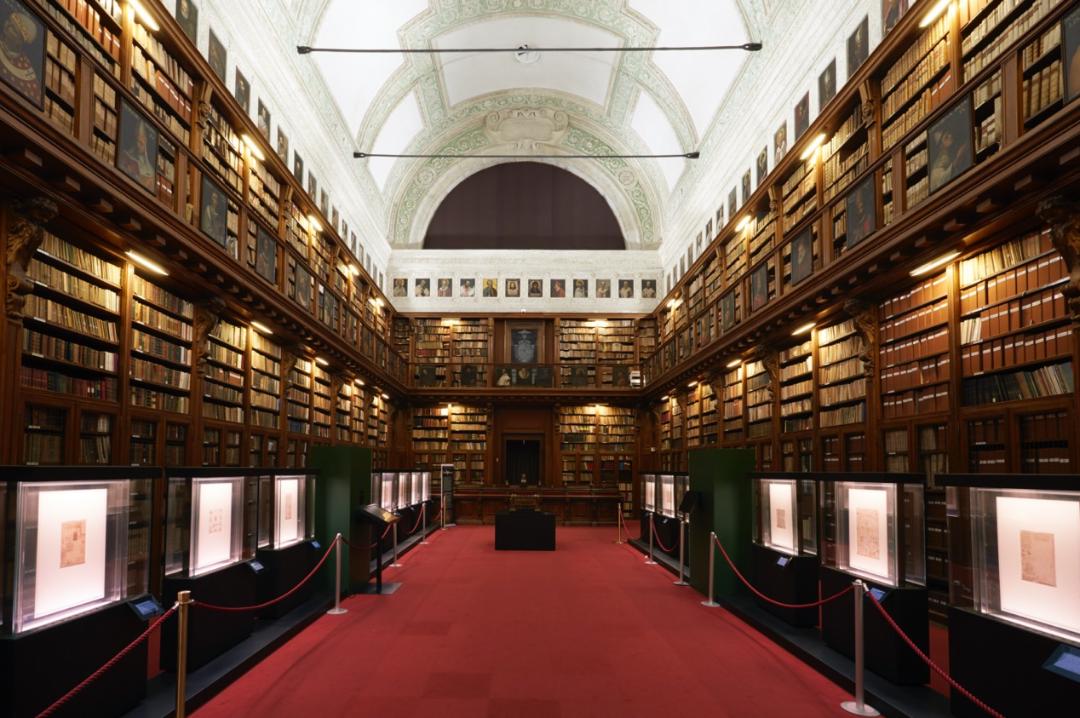

È la proposta di segretario generale dell’Ambrosiana di Milano, Antonello Grimaldi, che chiude con il bilancio in utile e punta a 500mila visitatori nel 2025: «Voglio un museo non elitario né autoreferenziale. E propongo di cambiare la nostra governance»

Al Pac una mostra non di opere ma di documenti (fotografie, comunicati stampa, filmati…) è anche il ritratto di una gallerista radicale e innovatrice

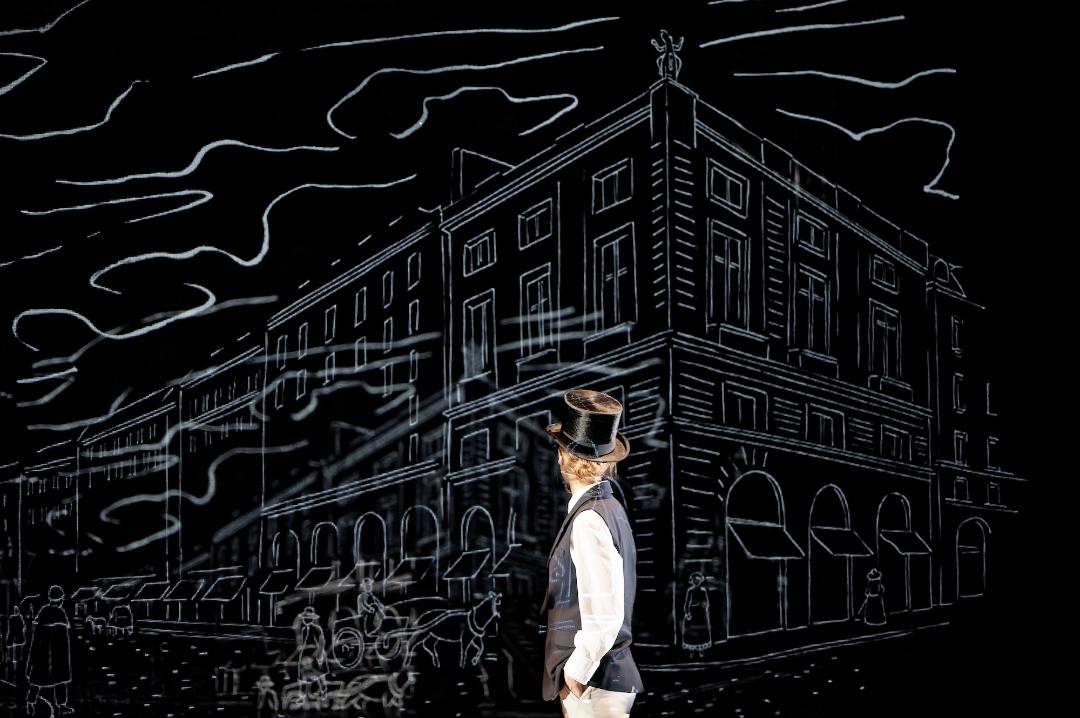

Al Teatro Parenti di Milano, dall’11 al 21 settembre, la prima di una pièce che con vena ironica e divertita racconta la storia della casa di moda parigina, artefice di squisiti oggetti del desiderio. Come la mitica «Birkin», da ieri la borsa più costosa di sempre: 10,1 milioni di dollari all'asta di «Fashion Icons» tenuta da Sotheby’s a Parigi

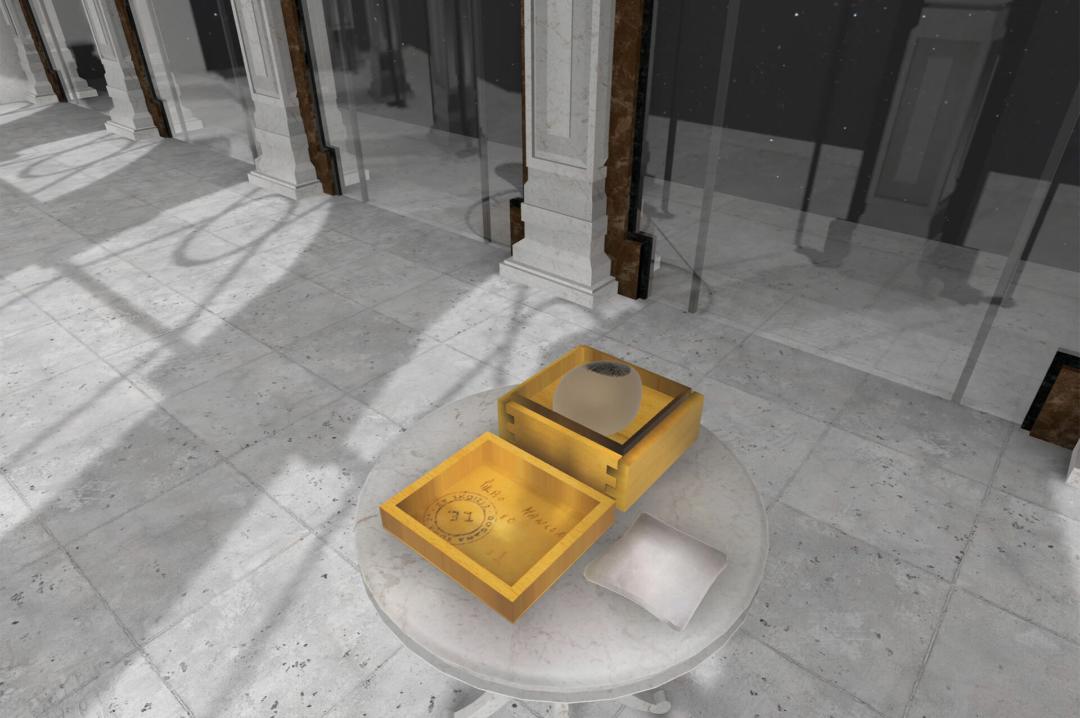

Presentate al Museo del Novecento di Milano, ora tre loro opere «virtuali» possono essere acquistate online e scaricate su app. Da settembre, esperienza immersiva nei rispettivi archivi