Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Non era così ovvio, né così facile, per una giovane donna, aprire una galleria d’arte contemporanea (la più radicale, poi, e la più militante che si potesse pensare) nella Milano ancora alquanto maschilista dei primi anni Novanta. A provarci, con successo, fu la giovanissima Emi Fontana (Milano, 1961), appassionata di arte rinascimentale veneta (studiata negli anni trascorsi alla Sapienza, a Roma) ma, da figlia del famoso collezionista di arte moderna Tommaso Fontana, anche abituata a frequentare figure come Mario Schifano o Alighiero Boetti e, da liceale a Roma, a seguire il teatro d’avanguardia del Beat 72. Così, dal 1992 fino al 2009 (quando si trasferì a Los Angeles per restarci) Emi Fontana riuscì in quell’impresa e seppe fare della sua galleria una vera officina dei linguaggi più sperimentali, mostrando un’attenzione pionieristica all’arte delle donne, alla questione dell’ambiente e alle problematiche sociali e dell’identità di genere.

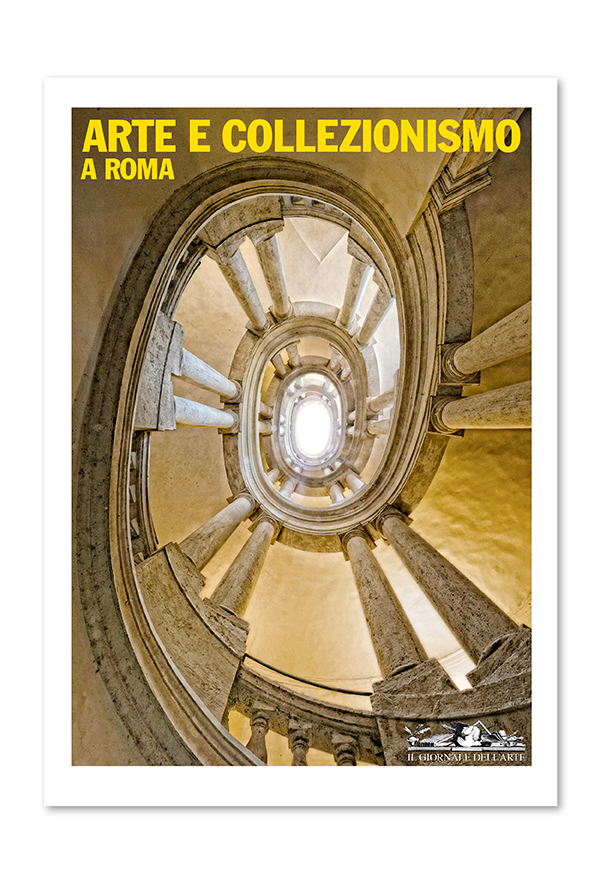

Alla sua avventura, con cui ha impresso un segno forte nella scena del contemporaneo, il Pac-Padiglione d’Arte Contemporanea di Milano dedica fino al 14 settembre il progetto espositivo curato da Giulia Zompa «Matrimoni imperfetti. Storie e immagini dall’Archivio della Galleria Emi Fontana (1992-2009)», in contemporanea con la mostra curata da Diego Sileo di Lovett/Codagnone, duo di artisti che faceva parte della «famiglia» della sua galleria.

Ordinata nella Project Room del Pac, la mostra non presenta opere ma soli documenti (fotografie, inviti, poster, comunicati stampa, recensioni, interviste, filmati), esposti alle pareti in un percorso fluido che asseconda quell’idea di relazione che è stata così importante per l’identità della galleria. La mostra diventa così anche un ritratto di Emi Fontana.

Lo spiega lei stessa a «Il Giornale dell’Arte»: «La storia della mia galleria è stata anche la mia storia, una sorta di ricerca di sé. Al discorso sulle donne ero diventata sensibile sin da quando studiavo all’Università e, sfogliando i manuali di storia dell’arte, vedevo solo nomi maschili fuorché Artemisia, che negli anni Settanta era un’icona femminista. Inoltre, già alla fine degli Ottanta, negli Stati Uniti un gruppo di donne artiste (Cindy Sherman, Jenny Holzer, Barbara Kruger e altre) aveva sfondato il famoso “tetto di cristallo”, e quando mi trasferii a Los Angeles e avviai il progetto “West of Rome”, le invitai tutte alla mostra “Women in the City” (2008, Ndr), diffusa in decine di luoghi della città. Non c’era nessun calcolo, nessuna strategia, perché io ho lavorato sì con la testa ma sempre anche col cuore. E poi venivo dalle esperienze del movimento del ’77, per cui il personale è il politico. Le istanze che mi erano care prendevano corpo anche nel programma della galleria».

Una veduta della mostra «Matrimoni imperfetti. Storie e immagini dall’Archivio della Galleria Emi Fontana (1992-2009)» al Pac di Milano. Photo: Nico Covre

Scegliere come sede della sua galleria, nell’impettita Milano dell’arte di quegli anni, il palazzone multietnico di viale Bligny 42 fu una dichiarazione d’intenti? Una provocazione?

Non parlerei di provocazione: c’era più d’uno, ricordo bene, che aveva remore a venire in galleria; alcuni non venivano affatto. In realtà quello spazio l’ho trovato per caso. Camminando per viale Bligny, mi sono incuriosita nel vedere quel portone aperto dove torreggiavano le figure delle transessuali e dove c’era, con evidenza, un movimento «inusuale». Sono entrata e ho trovato lo spazio. Quello stesso giorno ho incontrato nel cortile Maurizio Cattelan che stava comprando a sua volta uno spazio per viverci. Ma c’era anche la Shake edizioni, un punto di riferimento della controcultura milanese di quegli anni. E poi mi interessava (è sempre stata una mia fissazione) portare l’arte fuori dalla bolla dell’ambito borghese: fu un’esperienza bellissima, perché non solo alcuni abitanti del palazzo ci aiutavano in galleria ma i bambini di ogni nazionalità che giocavano in cortile entravano a vedere le mostre. Io facevo loro delle visite guidate e alcuni di loro, con cui siamo rimasti in contatto, vanno tuttora a visitare mostre di arte contemporanea. Senza la galleria, non sarebbero mai stati esposti a un linguaggio di quel tipo. Ma mi affascinò anche lo spazio, completamente annerito (era stata l’officina di un fabbro) ma con bellissimi archi, che sono per me un marker d’italianità. Mi sono subito immaginata lì le mostre future. Certo, c’erano i maldicenti che dicevano: «Emi non farà mai il salto di qualità, se non cambierà spazio». Non è stato così.

Il «legame imperfetto» del titolo della sua mostra al Pac, oltre al rapporto intenso e, talora, difficile con gli artisti, si riferisce anche al suo legame con Milano? Nel 2009 decise di lasciare la città: che cosa si era rotto?

In realtà non ci fu una vera rottura ma devo dire che, specie nei primi anni, ho faticato moltissimo ad affermarmi a Milano, in rapporto al lavoro che ho fatto. Il programma di sole donne della prima stagione, che era un po’ uno statement, provocò delle reazioni molto dure e capii da subito che c’era come un muro intorno a me: ero una giovane donna che non si muoveva secondo le regole vigenti allora anche nell’arte contemporanea; ero una figura di disturbo e come tale ero trattata. Però avevo già stretto relazioni internazionali e, poche settimane dopo aver inaugurato la galleria, nel 1992, fui invitata alla Unfair di Colonia, la prima fiera alternativa degli anni Novanta. Presentai uno stand tutto di donne, legato al programma che stavo svolgendo, e presto sfondai all’estero, con collezionisti tedeschi, belgi, francesi, prima che in Italia. A fare la differenza, qui, fu il grande collezionista Paolo Consolandi, che la prima volta entrò in galleria con aria quasi furtiva ma poi rimase subito colpito dal lavoro. Iniziò a comprare da me e, essendo lui un trend setter, divenne un vero sostenitore della galleria. Dunque, il mio «rapporto imperfetto» con Milano non fu frattura ma logoramento. Finì però bene, senza astio. Del resto, a Los Angeles mi trasferii per ragioni personali ma lì ebbi subito la possibilità di fare, finalmente, una programmazione fuori dalla galleria, il cui spazio ormai mi stava stretto. Volevo andare nelle strade e ho fondato «West of Rome», con cui ho potuto realizzare un percorso curatoriale di arte pubblica. Sebbene la prima di esse, con Olafur Eliasson, che era reduce da «The Weather Project», con cui s’inaugurò la Turbine Hall alla Tate Modern, per suo volere sia stata realizzata in una villa postmodernista sulla collina. Era il 2005, la nostra mostra s’intitolava «Olafur Eliasson: Meant to be lived in (Today I’am feeling prismatic)» ed ebbe subito un grandissimo successo.

Con quali artisti, nel tempo, ha stretto i sodalizi più forti?

Con moltissimi ma penso a Liliana Moro, grande amica, a Luca Vitone (anche mio compagno per sette anni), a Mike Kelley, anche lui mio compagno per altri sette anni, allo stesso Olafur, e ad Alessandro Codagnone: per me, un fratello, purtroppo scomparso nel 2019.

Ora lei è in Italia: ci resterà o tornerà a Los Angeles? E «West of Rome» è sempre attiva?

Sono cittadina statunitense e lì rimango. Ho chiuso però «West of Rome» e ora mi sto dedicando soprattutto alla scrittura. Certo, se mi capitasse un’occasione come quella del 2013, quando con Andrea Lissoni curai la mostra di Mike Kelley, allora sì, potrei fare ancora un progetto nel mondo dell’arte.

Una veduta della mostra «Matrimoni imperfetti. Storie e immagini dall’Archivio della Galleria Emi Fontana (1992-2009)» al Pac di Milano. Photo: Nico Covre