Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Letizia Riccio

Leggi i suoi articoliIn un edificio a due piani, sorto fra le campagne della Roma nascente del dopoguerra, è ora aperta al pubblico Casa Pasolini. L’appartamento dove Pier Paolo Pasolini (Bologna, 1922-Lido di Ostia, Roma, 1975) approdò dal Friuli negli anni Cinquanta, insieme alla madre, è un bilocale con cucina, bagno e tre balconi assolati, affacciati sulle palazzine adiacenti via Giovanni Tagliere 3 (questo l’indirizzo) e con la vista, ad angolo, dell’attuale Polo penitenziario di Rebibbia, all’epoca carcere femminile. Il recupero della Casa nasce dall’intuizione del produttore televisivo e cinematografico Pietro Valsecchi e di sua moglie, la sceneggiatrice e produttrice Camilla Nesbitt, quando, vedendo l’appartamento andare all’asta, decisero di acquistarlo e, in seguito, di donarlo al Ministero della Cultura. Oggi gli ambienti sono stati riallestiti, lasciando intatti i parati in tessuto e i dettagli d’epoca per restituire al visitatore l’impressione di entrare proprio in casa del poeta. La Casa rimarrà aperta dal giovedì alla domenica, con ingresso libero e gratuito, a partire dal 27 novembre 2025, nell’anno delle celebrazioni del cinquantenario dalla morte di Pasolini.

Nel corso della presentazione (all’interno della cosiddetta Chiesetta di Rebibbia, adiacente alla palazzina), il direttore generale dei musei del Ministero della Cultura, Massimo Osanna, ha spiegato che Casa Pasolini «sarà un laboratorio aperto alla cittadinanza, dove si svolgeranno letture, proiezioni e mostre. Questo è sempre stato percepito come un luogo da valorizzare, da parte degli stessi cittadini». Il primo degli eventi è la mostra «La verità non sta in un solo sogno ma in molti sogni. Le case di Pasolini a Roma» (fino al 28 febbraio 2026) e comprende fotografie preziose dei momenti topici della vita del poeta, insieme a libri e filmati, inseriti perfettamente nel contesto quotidiano. Pasolini è ritratto, ad esempio, nell’immagine degli Archivi Alinari, accanto all’amica Maria Callas mentre stanno per prendere l’aereo che li condurrà a Buenos Aires per la presentazione del film «Medea», nel 1970. Oppure quando, nel 1962, con Anna Magnani e Franco Citti, il poeta e regista si recò al Festival del cinema di Venezia per presentare «Mamma Roma» (Archivio Publifoto Intesa San Paolo). O ancora, nella foto del 1961 di Rodrigo Pais (proveniente dalla Biblioteca Universitaria di Bologna, Alma Mater Studiorum), è ritratto il pittore Corrado Cagli mentre realizza il bozzetto per il manifesto del film «Accattone».

La mostra, così come gli eventi successivi di Casa Pasolini, sono a cura dell’istituto Pantheon e Castel Sant’Angelo-Direzione Musei nazionali della città di Roma del MiC (il cui responsabile è Luca Mercuri), struttura della quale è entrata a far parte la casa museo, insieme ad altre della stessa tipologia già presenti a Roma (ad esempio, la Casa Museo Boncompagni Ludovisi o quella dedicata ad Hans Christian Andersen).

Il produttore Pietro Valsecchi, acquirente e poi donatore della Casa insieme alla moglie, nel corso della presentazione ha ricordato il suo incontro con la figura di Pasolini: «Era il 1977 e mi trovavo a cena con Laura Betti, attrice e sua musa; in quel periodo Laura stava scrivendo un libro sull’amico appena scomparso e le diedi una mano. Attraverso il suo ricordo conobbi Pier Paolo, un uomo super partes: fu cacciato dal Partito Comunista per vicende legate alla sua omosessualità, ma la destra non lo amava di certo. Quando seppi che l’appartamento stava finendo all’asta, una voce mi disse “comprala”. Ora la Casa deve vivere, poeti, artisti, cineasti devono potersi esprimere qui, nella periferia romana».

Anche il presidente del IV municipio di Roma Capitale, Massimiliano Umberti, ha sottolineato il rapporto della casa-museo con la periferia e con le scuole presenti sul territorio, per le quali verranno organizzate visite e attività. Mentre Monsignor Andrea Lonardo, direttore del Servizio per la Cultura e l’Università della Diocesi di Roma, ha parlato di un Pasolini interessato alla Cristianità, ma non parte del movimento cristiano; e, al tempo stesso, portatore della coscienza del dramma del tempo che passa: «La modernità non migliora necessariamente le cose e la storia non basta, questa è la sintesi del pensiero di Pasolini», conclude Lonardo. Il presidente della commissione Cultura della Camera dei Deputati, Federico Mollicone, dopo aver evocato l’importanza della sussidiarietà tra privati e settore pubblico, ha ricordato che, nell’appartamento di via Tagliere, Pasolini scrisse Ragazzi di vita e la raccolta di poesie Le ceneri di Gramsci. Infine, nella piazzetta accanto alla Casa (dove è stata sistemata una targa che ricorda la presenza in zona del poeta), l’attore Alessandro Preziosi ha recitato alcuni brani di Pier Paolo Pasolini, fra i quali la struggente «Supplica a mia madre».

Altri articoli dell'autore

Sontuoso esempio di architettura barocca, la chiesa della comunità lombarda nella Capitale contiene importanti opere e una reliquia del cuore del santo di Arona

«Chi mi ama mi segua», il discusso slogan pubblicitario sui jeans coniato dal fotografo nel 1973, è il titolo del documentario che sarà proiettato nel museo romano e andrà in onda in Tv il 13 gennaio

L’edizione 2026 si è rinnovata per l’appuntamento settimanale, con un linguaggio immediato e temi legati all’attualità, dal 16 gennaio in seconda serata

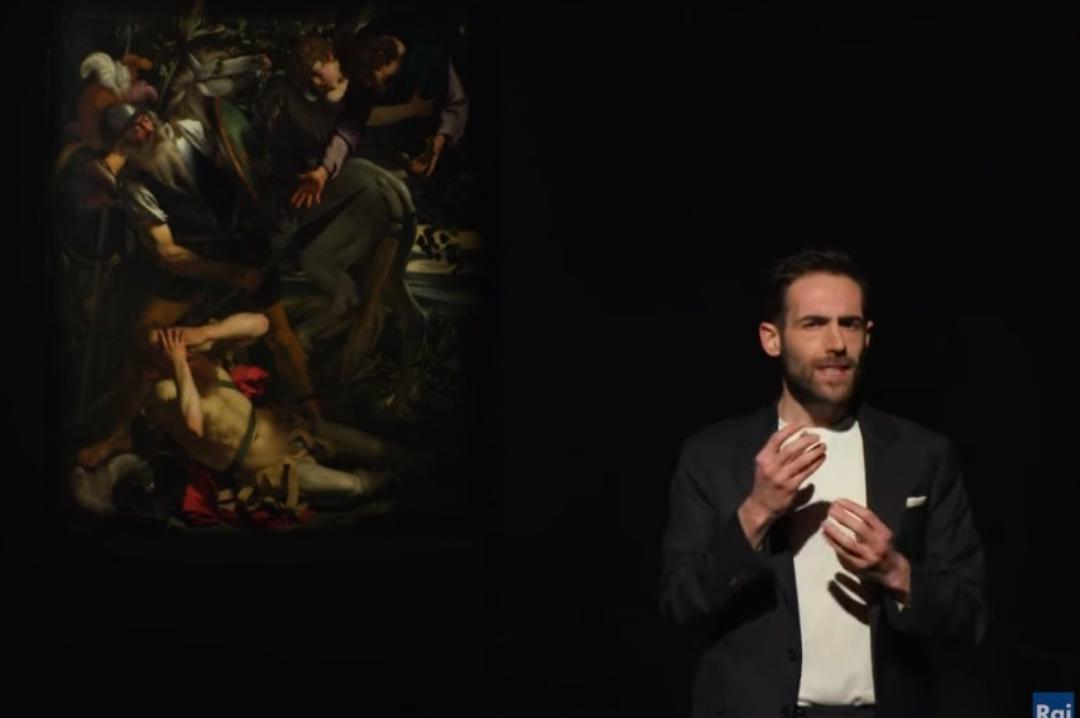

Negli «Appunti di Viaggio», su Rai Play Sound, il divulgatore parla in tono colloquiale degli highlight e dei retroscena della serata natalizia in onda su Rai 1