Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Roberto Mercuzio

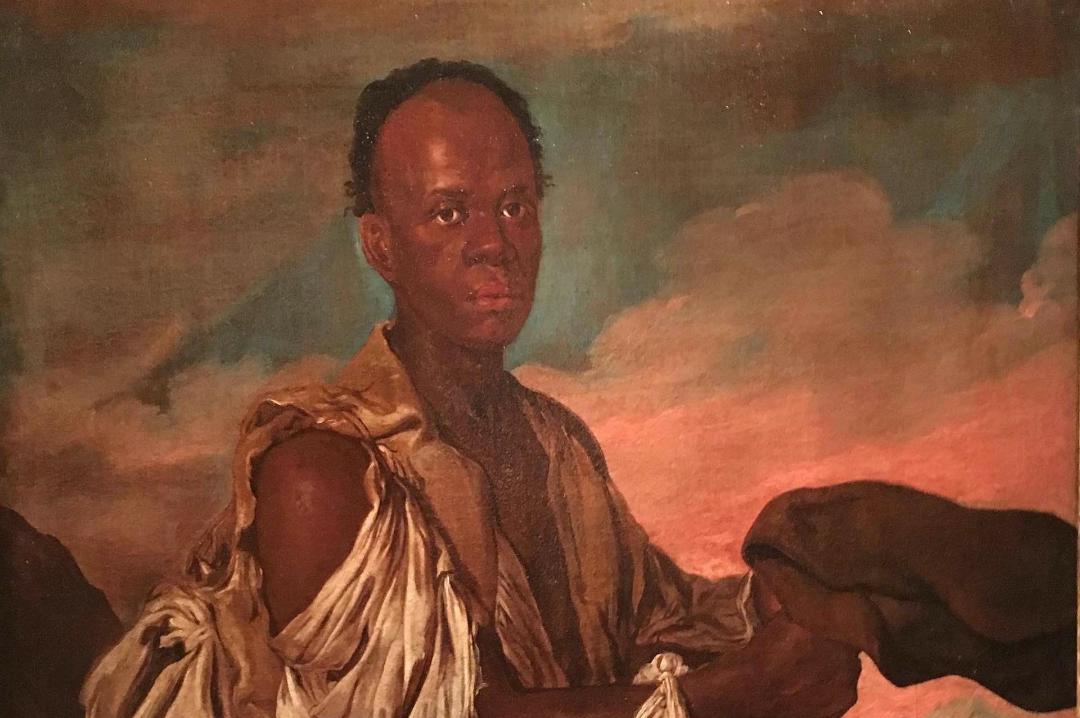

Leggi i suoi articoliUna nuova opera di Giacomo Ceruti, detto «il Pitocchetto» (Milano, 1698-1767), entra a far parte delle collezioni delle Gallerie degli Uffizi: è il «Mendicante moro». Il recentissimo acquisto del museo fiorentino, effettuato presso la galleria internazionale Robilant+Voena, arricchisce il patrimonio dell’istituzione con un esempio di pittura realista e profondamente umana che caratterizza l’artista lombardo.

Realizzato nella prima metà del XVIII secolo, pur nella semplicità del soggetto, il dipinto è un concentrato di equilibrio formale e intensità emotiva, e rivela una forza interiore e una dignità rara. Con questa acquisizione, gli Uffizi non solo aggiungono una nuova opera-icona, destinata a entrare nell’immaginario collettivo, ma colmano anche una lacuna nella rappresentazione dell’opera di Ceruti, finora presente nel museo con un solo quadro, il «Ragazzo con cesta di pesci e granseole», realizzato circa dieci anni dopo l’opera ora acquistata.

Il protagonista del «Mendicante moro» è un uomo ritratto con la stessa attenzione e la medesima solennità riservate ai personaggi nobili ritratti in quell’epoca. Nonostante gli abiti logori e il gesto della mano che chiede l’elemosina, il soggetto è raffigurato con una dignità che trascende la sua condizione. Gli occhi ne sono il centro espressivo: stanchi e sofferenti, ma ancora vivi, intensamente umani, animano uno sguardo che rivela e testimonia le verità interiori della persona ritratta.

Nell’arte italiana di epoca rinascimentale e barocca, figure di origini africane appaiono piuttosto di frequente, spesso nei ruoli di magi, paggi o ancelle dalla pelle scura. La statuaria settecentesca dei cosiddetti «mori» era diffusa nelle arti decorative e architettoniche, anche se queste figure, seppure eleganti, erano stereotipate. Erano perlopiù destinate a reggere vasi o piatti, abbigliate con turbanti e costumi orientali, sempre ridotte a gusto orientalista, ad aneddotico dettaglio domestico e prive di dignità individuale, relegate a simbolo dell’opulenza del committente.

Il «Mendicante moro» di Ceruti, invece, rovescia completamente questa convenzione. Come tutti i suoi ritratti di individui solo apparentemente umili, che egli raffigura non come figure comiche e disumanizzate, ma come persone, come parte di un ceto operoso da cui sarebbe emersa a breve la vera borghesia europea, il suo protagonista non è più un simbolo ma un individuo reale, portatore di una storia e di un’umanità riconosciuta. È questa la rivoluzione silenziosa del maestro lombardo: dare volto, dignità e voce a chi fino ad allora era rimasto invisibile. I suoi dipinti di mendicanti sono pietre miliari nella storia dell’arte del continente, notevoli per la loro schiettezza e per la grande dignità umana che l’artista conferiva ai subalterni di un feudalesimo sulla via del tramonto.

Di quest’opera non si conosce il «pedigree» collezionistico, ma il dipinto è ben noto agli studiosi per esser stato inserito nella mostra longhiana dedicata ai «Pittori della realtà» (Milano, 1953). Da allora ha goduto di ottima bibliografia, comparendo in cataloghi e monografie e tornando infine alla ribalta anche di recente, in occasione della recente mostra «Giacomo Ceruti nell’Europa del Settecento», curata da Roberta D’Adda, Francesco Frangi e Alessandro Morandotti e tenutasi a Brescia nella primavera del 2023.

Secondo il direttore delle Gallerie degli Uffizi Simone Verde, «dopo il “Matrimonio Mistico di Santa Caterina de’ Ricci” di Subleyras, le collezioni della pittura del XVIII secolo degli Uffizi si arricchiscono di un altro capolavoro, il “Mendicante moro” di Giacomo Ceruti. Un unicum assoluto, questo ritratto pieno di classica monumentalità che stravolge le convenzioni iconografiche del suo tempo e allarga i confini culturali di un secolo in cui si fa strada la modernità e si affermano i valori dell’uguaglianza».

Altri articoli dell'autore

Si smontano i ponteggi per la pausa invernale, in tempo per le celebrazioni per i 2.050 anni dalla fondazione (25 a.C.) di Augusta Praetoria. I lavori riprenderanno in primavera

Le origini dello storico edificio calabrese potrebbero risalire al XIII secolo, ma è più probabile che sia stato edificato dalla famiglia Ruffo nel XIV secolo

Con l’occasione verrà presentato il database digitale dei musei statali 1996-2024 creato da MondoMostre

L’11 novembre questo intervento sarà presentato in loco, insieme con la pubblicazione di un saggio che ripercorre la storia della chiesa barese e il suo progetto di recupero