Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Luana De Micco

Leggi i suoi articoliIn un percorso espositivo pensato come un’immersione nella pianta di una cattedrale, la mostra «Gothiques» del Louvre-Lens, dal 24 settembre al 26 gennaio 2026, è un viaggio che va dal Medioevo al digitale, in cui il Gotico, con le sue ombre e le sue luci, le sue guglie e figure grottesche, parla non solo al passato ma anche al presente. Sorprende come uno stile nato nel Medioevo continui ad abitare l’immaginario contemporaneo: «Il fascino del Gotico sta nella sua capacità di rispondere alle preoccupazioni e ai tormenti di epoche diverse. Ecco perché risorge sempre nei periodi di forti crisi, come accade anche oggi, in una fase storica turbata da ansie legate alle guerre e alla questione climatica, spiega la curatrice Annabelle Ténèze, direttrice del museo francese. Il Gotico presenta una continuità nel linguaggio visivo, una plasticità riconoscibile, che permette alle successive generazioni di artisti, da Eugène Viollet-le-Duc, William Morris a Brassaï, di farlo proprio, di reinventarlo e in questo modo di superare le angosce. Il Gotico si rigenera a ogni epoca e questo spiega la sua straordinaria longevità».

In circa 200 opere, la mostra percorre 900 anni di storia, dal XII al XXI secolo, dalla nascita dello «style 1200», «primo linguaggio artistico comune all’Europa», che attinge dai progressi fatti in architettura e scultura tra Parigi e la Piccardia e si esprime nell’eleganza delle cattedrali, come a Chartres, per arrivare al Digital Gothic e all’estetica della cultura goth contemporanea, che conta tra i suoi precursori Edgar Allan Poe, Charles Baudelaire e Sarah Bernhardt. Si passa per la spettacolarità vertiginosa del Gotico flamboyant e i drappeggi del Gotico brabançon, alle raffinatezze del Gotico Internazionale, nato nel Trecento e sviluppatosi con la circolazione degli artisti tra Francia, Italia e Fiandre. In questa sezione spicca la «Piccola Pietà rotonda» (1400-25), attribuita al pittore Henri Bellechose, attivo in Borgogna, che appartiene alle collezioni del Louvre. Il Gotico è un linguaggio polifonico. Nel Medioevo è espressione di elevazione spirituale e ingegno architettonico. Poi, alla fine del XVII secolo, inizia la sua «seconda vita». L’estetica tenebrosa della rovina gotica, carica di malinconica, abita allora la letteratura inglese. Il XIX secolo lo consacra nel Gothic Revival, tra nostalgia romantica e slancio utopico. Il Medioevo diventa allora fonte di ispirazione per l’architettura moderna, stimola l’immaginazione di Antoni Gaudí per la Sagrada Familia e ispira il movimento Arts and Crafts di William Morris e John Ruskin, entra nei salotti con i mobili dell’ebanista Maximilien-Henri Hiolle. Nel XX secolo, si infiltra in ogni piega della cultura visiva, dalla moda al cinema, dal punk al fantasy. Il buio delle cripte medievali diventa la palette del cinema espressionista, le lettere gotiche si stampano sulle copertine dei vinili metal. Nella sezione dedicata al confronto tra retabli e fotografie, si accostano pannelli medievali a scatti urbani di Brassaï, in cui l’ombra torna protagonista. La mostra dà spazio anche all’arte contemporanea, allestendo la cattedrale in corten tagliato al laser «D11» (2009) di Wim Delvoye.

Che cos’è dunque la modernità del Gotico? «I tre aspetti che caratterizzano il Gotico ritornano e coesistono oggi: il posto dell’umano, l’idea di grandioso legato all’arditezza tecnica, dalle cattedrali ai grattacieli, e il fantastico, che si esprime in un bestiario mostruoso il cui simbolo è la gargolla, che ritroviamo per esempio nei supereroi, gotici anch’essi, come Batman, spiega ancora Annabelle Ténèze. Assistiamo al ritorno del Gotico dark, nato con gli autori inglesi come Mary Shelley, che risponde al bisogno dell’uomo di andare fino in fondo ai propri tormenti. Il Gotico è anche un modo per assumere la propria differenza, ed è per questo che piace agli adolescenti. Nella giovane generazione di artisti si assiste al ritorno del tema dell’Apocalisse. La virtuosità dell’arte del Medioevo torna a essere un modello per gli artisti: si esprime, ad esempio, nell’abito cattedrale di Iris van Herpen. Nei musei europei si assiste a un gusto rinnovato per il Medioevo, inteso come modello diverso di vivere in società, dove il ruolo della donna è centrale e c’è un approccio diverso alla natura, all’agricoltura e all’artigianato. Oggi tutta una corrente di giovani artisti lavora su quello che Thomas Golsenne et Clovis Maillet hanno chiamato il Medioevo emancipatore».

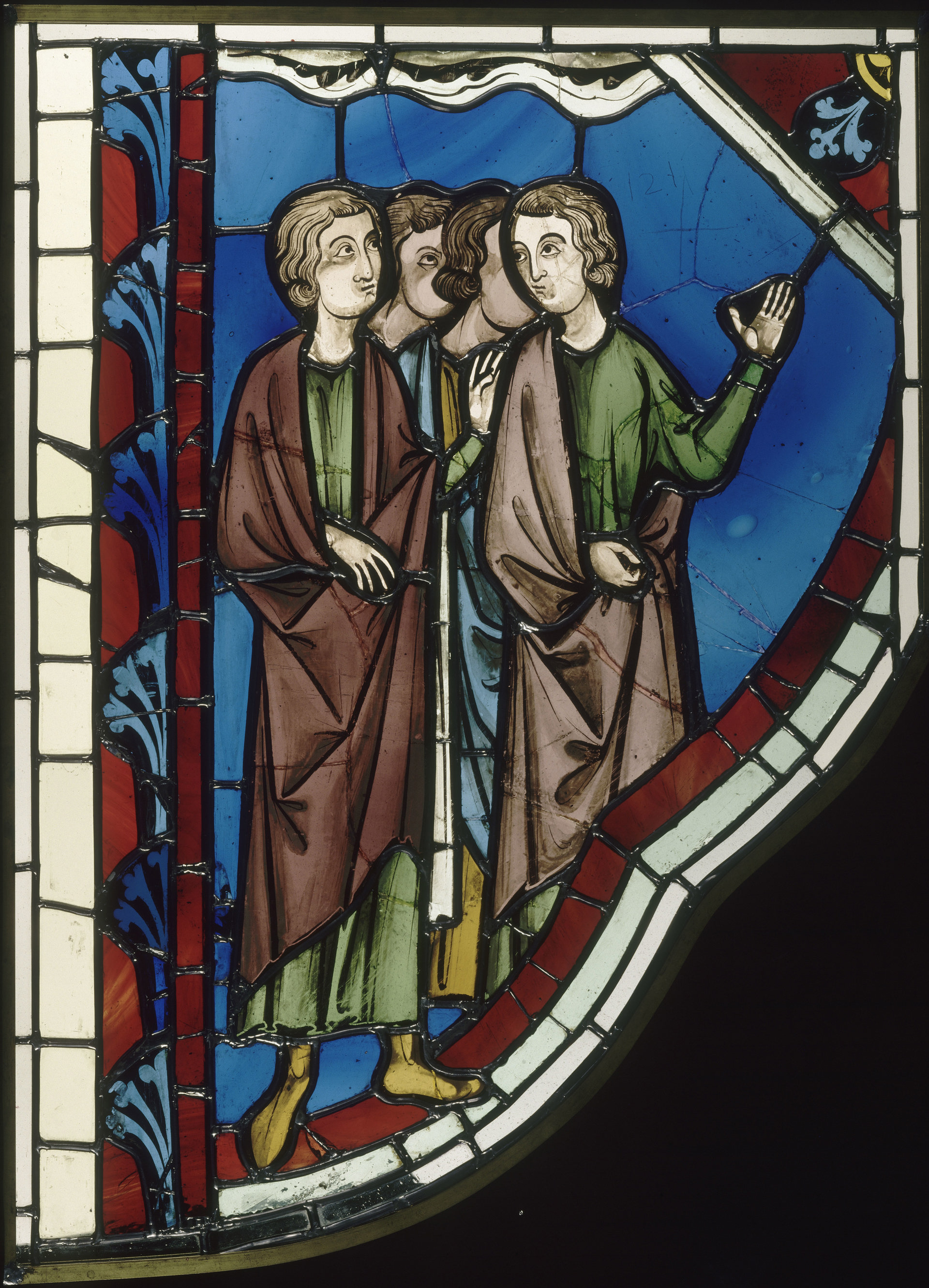

Vetrata araldica, Parigi, Musée national du Moyen Âge - Musée de Cluny. © GrandPalaisRmn (musée de Cluny - musée national du Moyen-Âge) / Franck Raux