Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Alessandro Martini

Leggi i suoi articoliAnche quest’anno, ma meno di altre recenti annate, è stato caratterizzato da grandi musei opera di qualche «archistar» in giro per il mondo: Daniel Libeskind a Vilnius, in Lituania, con il MO Museum (privato), o Kengo Kuma in Scozia con il V&A Dundee (antenna di un «polimuseo» in crescita vertiginosa in madrepatria e in Estremo Oriente). Sono musei certo architettonicamente spettacolari e da tenere d’occhio nel prossimo futuro, per verificarne la qualità dell’offerta e la sostenibilità. Guardiamo quindi all’Italia, dove si costruisce meno, ma si restaura sempre molto. In tempi recenti si sono centrati obiettivi da (troppo) tempo attesi.

La Pinacoteca di Brera è davvero arrivata alla meta a lungo agognata? Molto c’è ancora da fare, a partire dall’integrazione con Palazzo Citterio, ma molto è stato certamente fatto, forse più di quanto in molti si sarebbero aspettati. Complimenti a James Bradburne (uno dei criticati, da qualcuno, direttori «stranieri» della riforma Franceschini). Finalmente Brera è non soltanto bella, ma anche nuovamente amata dai suoi cittadini, compresi non pochi sponsor.

E altrettanto bene si può dire del Mann, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli guidato da un altro «superdirettore» (lui però italianissimo), Paolo Giulierini. In pochi mesi, sotto la sua gestione sono aumentati gli ingressi, si sono riaperte sale, sono in corso i progetti per nuovi allestimenti. Fino al colpo di teatro mediatico: dopo la drammatica morte di un clochard proprio davanti all’ingresso del Mann, l’apertura delle sue porte «ai più deboli». Perché l’accoglienza è tra le «mission» più apprezzate dei musei di oggi: non soltanto luoghi di esposizione, conservazione, studio e diletto, ma anche istituzioni «buone», dialoganti e accoglienti, appunto.

E allora il premio quest’anno va al museo che cerca di integrare i suoi pubblici, vecchi e nuovi, a partire dai «nuovi cittadini». Dalla Germania alla Gran Bretagna si moltiplicano i progetti destinati ai migranti, coinvolti non soltanto nelle visite ma nelle stesse professioni museali dopo opportuna formazione.

Premiamo quindi il Museo Egizio di Torino: non per il suo riallestimento (apprezzatissimo), non per l’aumento dei visitatori e delle attività scientifiche (grazie all’impegno di Christian Greco ed Evelina Christillin). Ma per aver combattuto la battaglia dell’accoglienza contro razzismi e qualunquismi. Ricordate quando lo scorso febbraio l’Egizio è comparso su tutti i giornali per la sua campagna (temporanea) di agevolazioni rivolte ai visitatori di lingua araba (compresi gli egiziani di cui, non dimentichiamolo, il museo conserva una parte importante del patrimonio nazionale), ed è stato travolto dalle accuse di una politica ignorante e alla ricerca di visibilità e consensi? Ebbene, è allora che l’Egizio di Torino, insieme a tanti altri che operano quotidianamente per l’integrazione di nuove fasce di pubblico (in particolare quelle variamente disagiate), ha rappresentato l’impegno sociale e civile dell’istituzione «museo» oggi. I tempi sono perigliosi, il museo c’è. È attivo, pragmatico, impegnato. E lotta con noi.

Nel 2017 il premiati erano Damien Hirst (Persona), Cinquecento a Firenze e Prada a Venezia (Mostra), Zeitz Mocaa a Città del Capo (Museo) e Guercino (Libro)

Il Museo Egizio ha fatto anche una campagna (temporanea) di agevolazioni rivolte ai visitatori di lingua araba

Altri articoli dell'autore

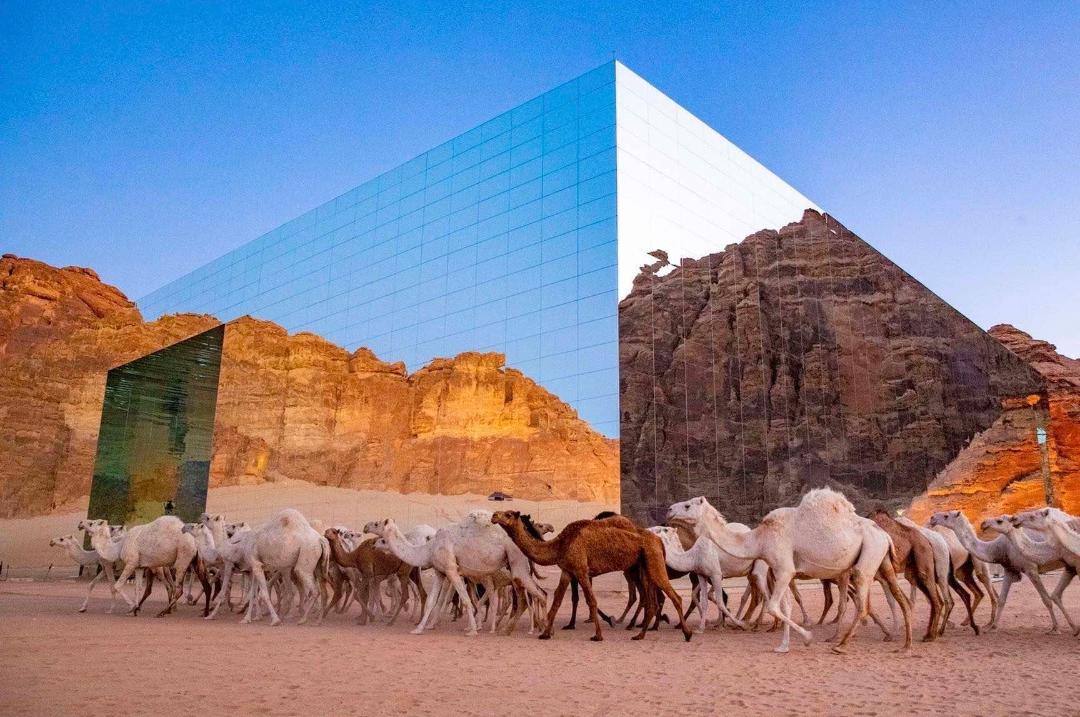

«Abbiamo avuto la fortuna, o la visione, di arrivare in Arabia Saudita quando il terreno era ancora vergine», dice Massimo Fogliati, uno dei titolari dell’azienda, che oggi è impegnata in progetti, musei ed eventi «ad alto contenuto culturale e tecnologico», come la Biennale di Gedda

Con il numero di marzo, dopo 200 «Pagelle dei musei italiani», la nostra esperta conclude la sua «indagine sul campo» attraverso allestimenti, illuminazione, servizi, sistemi informatici, caffetterie e bookshop. A tutto ha dato un voto: anche ai fasciatoi nelle toilette

Capitale Europea della Cultura 2025, la «Manchester tedesca», distrutta dagli Alleati e ricostruita come Karl-Marx-Stadt, oggi rilegge sé stessa e il proprio passato urbano. E punta a coinvolgere «la gente» perché faccia sentire la sua voce

I consigli di turismo letterario per il mese di dicembre