Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Maurita Cardone

Leggi i suoi articoliTrasformare l’immagine cinematografica in materiale e rendere visibile la luce per creare mondi e liberare significati. L’artista di origini italiane e di base a Berlino, Rosa Barba (Agrigento, 1972), parte dal film per arrivare a creare spazi e a parlare di universo e di ambiente. A lei il MoMA di New York dedica, dal 3 maggio al 6 luglio, una mostra intitolata «The Ocean of One’s Pause». Come tutto il lavoro di Barba, la mostra promette di essere un’esplorazione ai confini tra arte e scienza, dove la percezione del pubblico si attiva negli spazi vuoti tra i frammenti. Durante la durata della mostra, ad accompagnare le opere sono previste sei performance concepite dall’artista come «poesia esplosa». Inoltre il MoMA presenta anche una rassegna cinematografica, «Carte Blanche: Rosa Barba», con titoli scelti dall’artista stessa. L’abbiamo intervistata.

Che cosa sarà visibile in mostra?

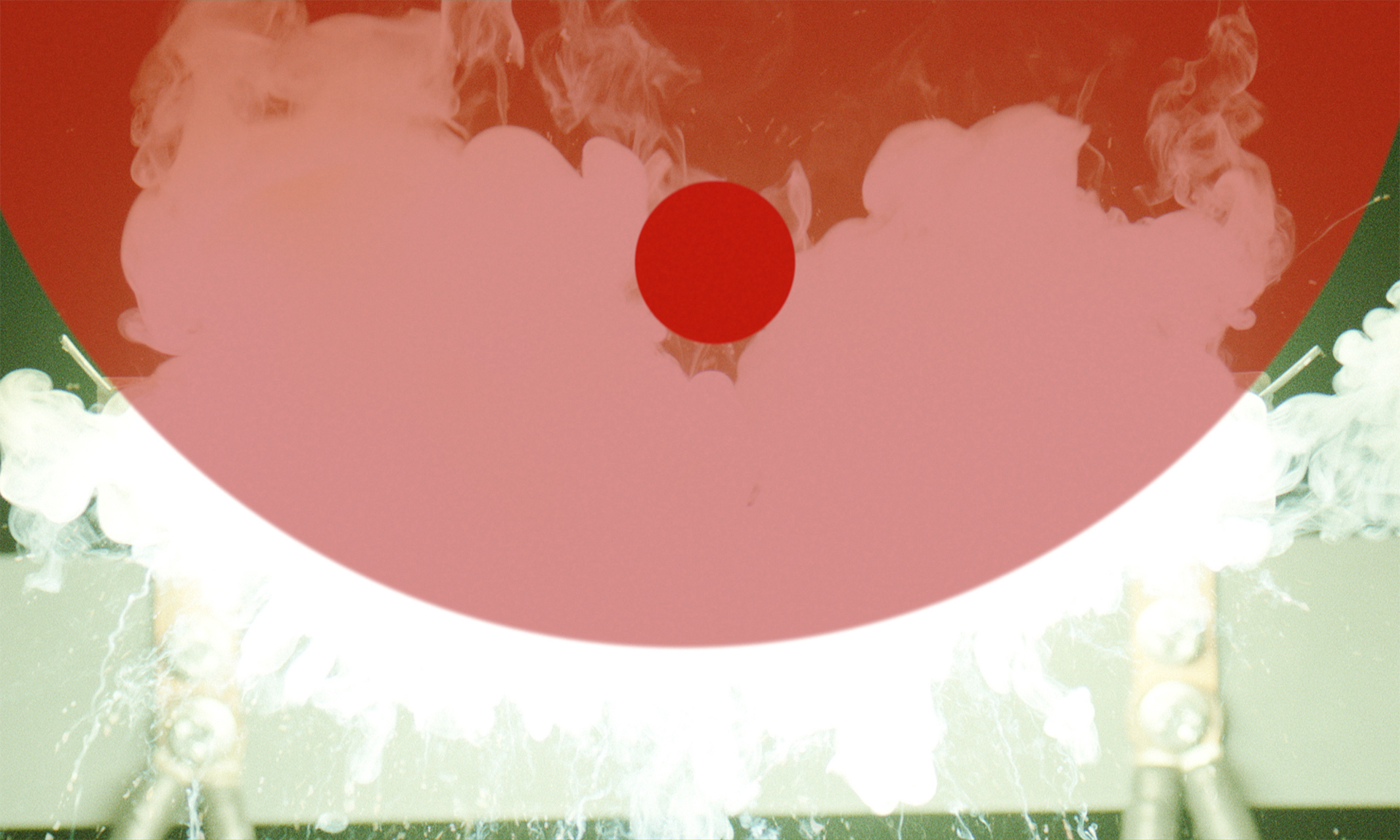

Si troverà una grande piattaforma con opere cinetiche dal 2009 ad oggi, oltre a due nuove sculture realizzate per questa mostra. Ci sarà anche un’opera a parete. Un nuovo film sarà proiettato su un grande schermo posizionato davanti a una vetrata che affaccia sulla strada, che così diventa una «cornice» intorno allo schermo. Non mi piace l’idea del White Cube, cerco sempre di creare spazi con un’identità, perché mi interessa la membrana di uno spazio, dove interno ed esterno si connettono. Questo film, «Charge», è il pezzo centrale della mostra: considera la luce come una fonte naturale e scientifica utilizzata per comprendere l’ignoto, si addentra in esperimenti di fisica come quelli dell’Eth di Zurigo, dove ho collaborato con alcuni fisici. Abbiamo anche filmato un paesaggio astrofisico, un enorme laboratorio a cielo aperto che utilizza le onde radio per indagare l’universo, e grandi installazioni fotovoltaiche nel deserto del Mojave. Il film dura 25 minuti e, al termine, lo schermo diventa bianco, illuminando le sculture. Poi c’è la parte performativa. Per sei volte nel corso della mostra è prevista una performance con la partecipazione di Chat Taylor, con cui collaboro dal 2016, e di Alicia Moran, che canterà. Io sarò al violoncello. Le frequenze sonore e i suoni attiveranno sistemi di otturatori posizionati davanti ai proiettori. L’intero spazio reagirà alle diverse frequenze prodotte da Chad e Alicia.

Può spiegare l’idea della luce come fonte scientifica per comprendere l’ignoto?

La luce viene raccolta e trasformata in energia, come si vede nelle installazioni nel deserto. In fisica e in astronomia diversi impulsi luminosi sono utilizzati per acquisire conoscenze sull’universo. Ad esempio, sono rimasta colpita dal lavoro di Henrietta Swan Leavitt, che ha studiato la luminosità delle stelle e, grazie a ciò, ha capito come misurare l’universo, rivelando che era molto più grande di quanto si pensasse in precedenza. Negli esperimenti di fisica che ho filmato, la luce viene esaminata per comprendere la materia oscura. In mostra c’è una scultura cinetica che utilizza filtri di solarizzazione sovrapposti e nastro adesivo per esplorare come i diversi colori vengano creati dalla sovrapposizione di luce. È un approccio sperimentale a dove può arrivare la luce e a come viene o verrà utilizzata.

Che cosa significa il titolo della mostra?

Parla di un oceano di energia, di un flusso e del nostro posto all’interno di esso. È una notazione, come un punto in questo oceano di informazioni ed energia. Si tratta anche di fermarsi a comprendere l’intero flusso che ci circonda, soprattutto nel periodo in cui viviamo.

Uno still dal video «Charge», 2025, di Rosa Barba. Co-commissioned by The Museum of Modern Art, New York, and The Vega Foundation, Toronto. © Rosa Barba

Nel suo lavoro come interagiscono la produzione filmica e quella performativa?

La performance ha sempre fatto parte del mio lavoro per il modo in cui concepisco lo spazio cinematografico. La coreografia ne è parte poiché ho sempre desiderato frammentare il cinema, creando uno spazio ibrido tra linguaggio, musica, suono e immagine. Mi interessa come questi vengono tradotti nello spazio espositivo. Il pubblico, con i suoi movimenti e le sue reazioni, edita l’intera mostra. È un passaggio naturale esplorare ulteriormente la performance, in cui il pubblico, gli artisti e le opere assemblano questo film dal vivo in un arrangiamento musicale e ritmico.

Parallelamente alla mostra, è prevista una rassegna cinematografica con film selezionati da lei. Come li ha scelti?

L’invito era di ideare un programma cinematografico con film importanti per me. Ho selezionato quelli che mi hanno ispirato negli anni, come i film diretti da Leslie Thornton, Robert Frank e una delle prime opere di Miranda July. Poi ci sono film musicali più astratti di Phill Niblock, Colleen Smith, Sharon Everson e Joan Jonas e Barbara Hammer. Alcuni fanno parte della collezione del MoMA e con altri ho legami personali.

Che rapporto ha con i materiali che utilizza?

Alcuni sono molto visibili e scultorei. Per esempio, quando uso la celluloide per creare forme e disegni o dipinti cinetici. Altri sono effimeri, come il suono o la luce, e li uso per creare una narrazione invisibile, come quando la luce interagisce con lo spazio. Mi interessa frammentare e riorganizzare gli elementi cinematografici, aprendo nuove possibilità o creando un nuovo medium. Mi interessa il potenziale di quelle narrazioni invisibili come anche lo spazio invisibile nella pellicola, quell’unico fotogramma che è invisibile nei 24 fotogrammi al secondo, che non esiste nelle immagini digitali.

Nel suo lavoro sembra esserci una tensione tra precisione scientifica e casualità. È intenzionale?

Sì, moltissimo. Quando concepisco un film, c’è una sceneggiatura vaga, una cornice performativa che è mobile e con cui mi muovo in luoghi diversi in cui incontro persone, paesaggi e archivi. Accadono molte cose impreviste, che plasmano e cambiano questa cornice. C’è anche un aspetto performativo durante la realizzazione del film. Creo un palcoscenico, sul quale invito le persone a raccontare le loro storie. Sono molto interessata alla casualità, a quella cornice invisibile e a ciò che può essere scolpito e reso visibile.

Lo spettatore è parte di questa dinamica?

Sì, anche se forse non partecipa alla creazione, che è una reazione chimica diversa. Nello spazio espositivo, si tratta più di leggere, modificare e pensare in prima persona. Mi interessa che lo spettatore assuma un ruolo attivo e ci sono molti modi diversi di leggere lo spazio. Il pubblico arriva con la propria storia e i propri ricordi, e poi legge in modo autonomo.

C’è un lato ambientale nel suo lavoro, ma non è sempre ovvio, perché la sua non sembra essere una denuncia quanto un invito a guardare.

Questo aspetto è parte integrante del mio lavoro fin dai primi film. In «Outwardly from Earth Center» si parlava di un’isola in movimento nel Mar Baltico. In tutte le mie esplorazioni e nei miei film nel deserto, l’ambiente è sempre una preoccupazione, qualcosa da proteggere. «Aggregate State of Matters», girato in Perù, parla dello scioglimento dei ghiacciai e di come le comunità convivono con questa trasformazione. Sono rimasta colpita da come le persone lì siano integrate con il paesaggio. Volevo capire come le persone affrontano i cambiamenti ambientali e cerco di rendere questa narrazione parte del linguaggio visivo senza un approccio didattico. Per questo il messaggio non è sempre molto diretto: cerco di renderlo parte del linguaggio visivo.

Uno still dal video «Charge», 2025, di Rosa Barba. Co-commissioned by The Museum of Modern Art, New York, and The Vega Foundation, Toronto. © Rosa Barba