Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Luana De Micco

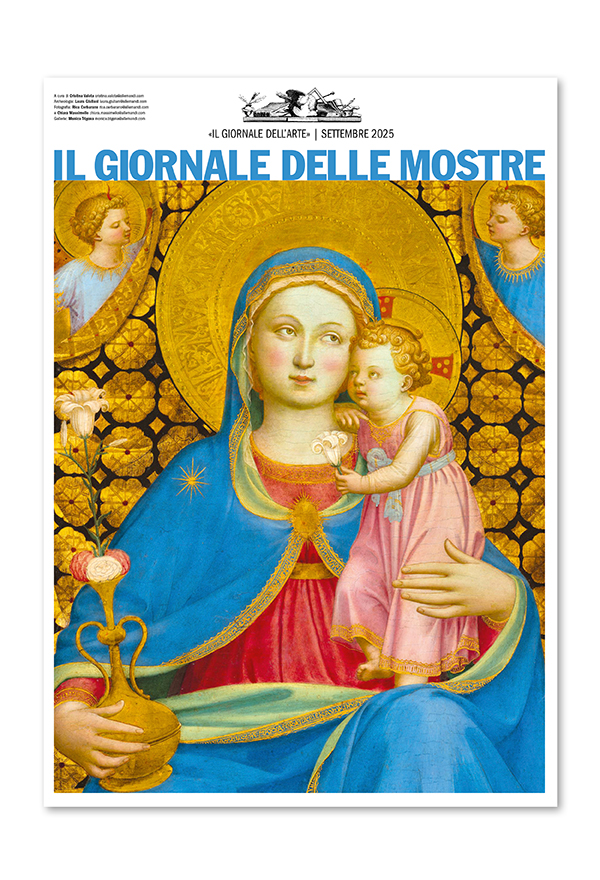

Leggi i suoi articoliNel silenzio di una stanza rischiarata solo da una candela, una giovane madre veglia un bimbo appena nato. Non ci sono orpelli, solo l’essenziale nel «Natività» (1648 ca) di Georges de La Tour, prestato a Parigi dal Musée des beaux-arts di Rennes: luce e ombra, corpo e spirito, presenza e mistero. È l’impronta sensibile del seicentesco pittore francese, maestro del chiaroscuro, protagonista di una mostra tanto attesa quanto rara: «Georges de La Tour. Tra ombra e luce», presentata al Musée Jacquemart-André dall’11 settembre al 25 gennaio 2026. Sono passati quasi trent’anni dall’ultima grande retrospettiva francese a lui dedicata, quella del Grand Palais nel 1997.

Nato nel 1593 a Vic-sur-Seille, nel cuore della Lorena ancora indipendente, de La Tour visse e operò lontano dai grandi centri artistici, ma ciò non gli impedì di affermarsi presso potenti committenti come il duca di Lorena, il cardinale Richelieu e lo stesso re Luigi XIII. Eppure, alla sua morte, nel 1652, la sua fama si dissolse rapidamente. Solo nel XX secolo, in particolare a partire dagli studi dello storico dell’arte tedesco Hermann Voss nel 1915, l’opera di de La Tour venne riscoperta e riconsiderata. Appena una quarantina di dipinti gli sono stati attribuiti con certezza. La mostra parigina, presentata come una «rilettura» della carriera e dell’opera di de La Tour, ne allestisce una trentina, provenienti da musei francesi e internazionali, tra cui «Maddalena penitente» (1635-40) della National Gallery of Art di Washington, «Le lacrime di san Pietro» (1645) del Cleveland Museum of Art e «Giocatori di dadi» (1650 ca) del Preston Park Museum.

«L’ampia monografica del 1997 faceva il bilancio di cent’anni di riscoperte e di lavori sull’opera di de La Tour dopo secoli di oblio, spiega il conservatore Pierre Curie, cocuratore della mostra insieme alla storica dell’arte Gail Feigenbaum, già direttrice del Getty Research Institute. De La Tour è un artista che resterà per sempre incompleto, poiché una parte dei suoi dipinti scomparve nell’incendio di Lunéville del 1638 quando, nel contesto della Guerra dei Trent’anni, le truppe francesi entrarono in città, rasando al suolo chiese e case, tra cui quella del pittore. Possiamo tuttavia presentare lavori che non erano stati mostrati nel ’97, che arrivano da lontano, da Tokyo o ancora Abu Dhabi, prestiti difficili, come quello da Leopoli, in Ucraina, e opere che non sono state viste in Europa da tempo. Proponiamo anche due dipinti mai mostrati prima: il San Gregorio rinvenuto di recente al Museu Nacional de Arte Antiga di Lisbona, per il quale proponiamo l’attribuzione al pittore e bottega; e un San Giacomo, di una collezione privata, comparso sul mercato dell’arte due anni fa, che è stato riconosciuto come una composizione inedita, attribuita alla bottega di de La Tour. Rispetto al ’97, inoltre, creiamo un dialogo con lavori di artisti suoi contemporanei, come Mathieu Le Nain e Jean Le Clerc. L’intento della mostra è proprio di situare de La Tour nel contesto della pittura europea dell’epoca quando, in un momento in cui il Caravaggismo era sul finire, dipinge le grandi tele notturne. Per noi, de La Tour è l’ultimo caravaggesco».

Che cosa lo distingue da Caravaggio? Si può parlare di «Caravaggismo alla francese»?

Sono d’accordo con Pierre Rosenberg quando dice: «Georges de La Tour non è un caravaggesco francese, è il Caravaggio francese». È quasi certo che il pittore non fu mai a Roma e che non ebbe dunque l’opportunità di vedere dipinti di Caravaggio, se non, forse, l’«Annunciazione» di Nancy, esposta a Roma nel 2009 alle Scuderie del Quirinale. Se a Parigi non presentiamo opere di Caravaggio, proponiamo invece un dialogo con dipinti di pittori caravaggeschi, tra cui fiamminghi, come Adam de Coster, che erano stati in Italia e che de La Tour può aver visto alla Foire Saint-Germain di Parigi. Nel confronto, ci si rende conto che lo pseudocaravaggismo di de La Tour è molto diverso. Se l’artista resta radicato in un certo naturalismo, ovvero in un pittura che guarda la realtà, la dimensione spirituale della sua pittura è molto più astratta. Inoltre, la semplificazione estrema delle forme e gli à-plat luminosi mostrano una ricerca più personale.

Le scene notturne illuminate da una fiamma sono tra le più celebri. Qui de La Tour prende le distanze da Caravaggio?

Anche Caravaggio fece un uso sapiente e simbolico della luce artificiale, benché spesso si pensi il contrario, come nella «Cattura di Cristo» di Dublino, in cui l’artista si ritrae, di profilo, mentre illumina la scena con una lanterna. Nell’iconografia di de La Tour la luce (lanterne, candele e altre fiamme) incarna soprattutto la presenza divina. Il divino si esprime nel quotidiano.

La mostra mette a confronto più versioni di uno stesso soggetto. Che cosa rivelano questi accostamenti?

Esponiamo le due versioni autografe di «San Giacomo penitente», quella di Stoccolma e quella di Grenoble, e le due varianti de «I bari», del Louvre e del Kimbell Art Museum di Fort Worth (Texas). Questi accostamenti permettono di evidenziare il ruolo centrale del lavoro di bottega nell’attività di de La Tour. Le composizioni che riscontravano successo venivano prodotte in modo seriale. È il caso del «San Sebastiano curato da sant’Irene», di cui presentiamo la versione di Orleans del 1639-40. L’originale fu realizzato per il re Luigi XIII, il quale lo apprezzò al punto da esporlo nella sua camera. Diversi clienti aristocratici commissionarono dunque a de La Tour la stessa composizione, di cui si conoscono una decina di versioni.

Che cosa rende l’opera di de La Tour attuale per il pubblico contemporaneo?

La sua è una pittura sincera, che si rivolge a tutti. Come Caravaggio, de La Tour rappresenta gli umili, i mendicanti, i marginali. Fa entrare la povertà nelle chiese. Il messaggio si trasmette in modo immediato e lo spettatore può identificarsi nei suoi personaggi. Penso anche che la dimensione religiosa molto interiore dei suoi quadri, equiparabile a una meditazione spirituale, trovi un riscontro sicuro nella nostra epoca. Le opere di de La Tour presentano sempre due registri di interpretazione, come nel caso della Maddalena: chi osserva il quadro non è obbligato ad aderire al contenuto religioso. Vi potrebbe più semplicemente vedere una giovane donna nella penombra, che medita contemplando la candela.

Georges de La Tour, «La Maddalena penitente», 1635-40 ca, Washington, National Gallery of Art. Courtesy National Gallery of Art, Washington