Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Bartolomeo Pietromarchi

Leggi i suoi articoliNell’ultimo libro di Emanuele Trevi, Mia nonna e il Conte (Solferino, 2025), storia di una relazione tardiva e platonica tra due anziani alla soglia dei novant’anni, lo scrittore (pieno di meraviglia per la gratuità di un rapporto che si compie nello scorrere inesorabile del tempo ultimo, di ciò che resta del giorno) ci accompagna, con la sua consueta maestria dialettica e ammaliante poesia, nel racconto di una relazione inaspettata e sorprendente, fondata su premesse diverse da quelle che solitamente caratterizzano un legame sentimentale. «Ma se il tempo non si ferma mai, scrive Trevi, è pur vero che tiene nascosti, fino all’ultimo traguardo, come il più dozzinale dei romanzieri, i suoi colpi di scena e le sue idee più geniali».

È ciò che sembra accadere oggi a tre artiste, tutte nate nel 1931, da qualche tempo al centro dell’attenzione di premi, mostre, interventi, articoli, riconoscimenti: Tomaso Binga (all’anagrafe Bianca Pucciarelli Menna), Isabella Ducrot ed Elisa Montessori. Ciò che le accomuna è quello che potremmo definire, prendendo in prestito una felice espressione di Theodor W. Adorno e, dopo di lui, di Edward Said, uno «stile tardo»: non la quiete appagata dell’ultimo approdo, ma quella postura che, secondo le loro teorie, rifiuta la sintesi e l’armonia, diffida della decorazione, interrompe lo sviluppo lineare, sceglie il frammento, lascia vibrare la lacerazione tra gli estremi, pratica la dissociazione. Una «tardività» che non pacifica ma chiarisce, non consola ma illumina: un’energia radicale e autocritica che rompe i codici ricevuti e rifiuta la vecchiaia come porto di serenità reificata. Quello delle tre artiste è un percorso lontano dalla retorica della «riscoperta»: qui lo «stile tardo» è un presente attivo, che pensa contro l’abitudine, spoglia l’opera dagli orpelli, apre varchi.

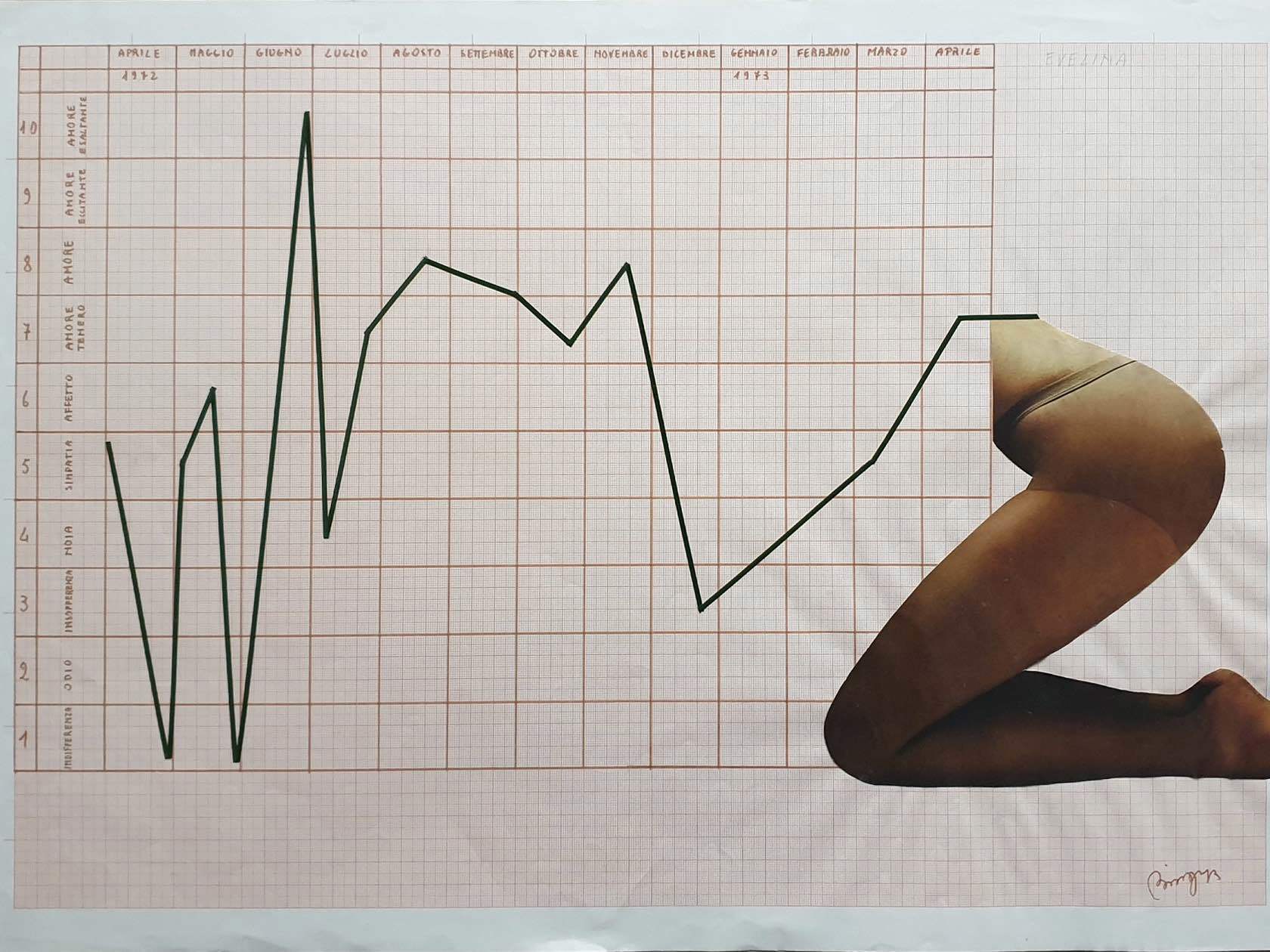

Tomaso Binga, «Grafici di storie d’amore», 1973. Courtesy Archivio T Binga Roma

Tomaso Binga

Al Madre di Napoli, nella retrospettiva a cura di Eva Fabbris con Daria Khan, Tomaso Binga è tornata con un titolo programmatico e liberatorio: «Euforia» (chiusa il 6 ottobre). Non il trionfo, ma l’approdo in cui il suo linguaggio dissacrante, radicato nella poesia visiva, colpisce il maschilismo imperante nell’arte senza cristallizzarsi in formula. La scelta del nome maschile, Tomaso Binga, fu già gesto di mimetismo e di sfida: dissimulare il genere per smascherare il sistema, con ironia e denuncia. La mostra attraversa quarant’anni di lavoro con oltre 120 opere (poesie visive, installazioni, fotografie, collage, documenti, performance) e si dipana secondo la sonorità della sua ricerca: imprevedibile, sorprendente, leggera e inesorabile. Così l’allestimento, progettato dal collettivo Rio Grande, non «incornicia» soltanto: respira con le opere, ne prolunga gli scarti, ne mette a fuoco l’urgenza contemporanea, trasformando «Euforia» in un ambiente di lettura condivisa dove la poesia visiva trova la sua cornice mobile, e la oltrepassa. L’intero corpus di opere viene riletto così come rifiuto di un’armonia rassicurante: frammenti che non cercano la chiusura, ma l’urgenza dell’oggi.

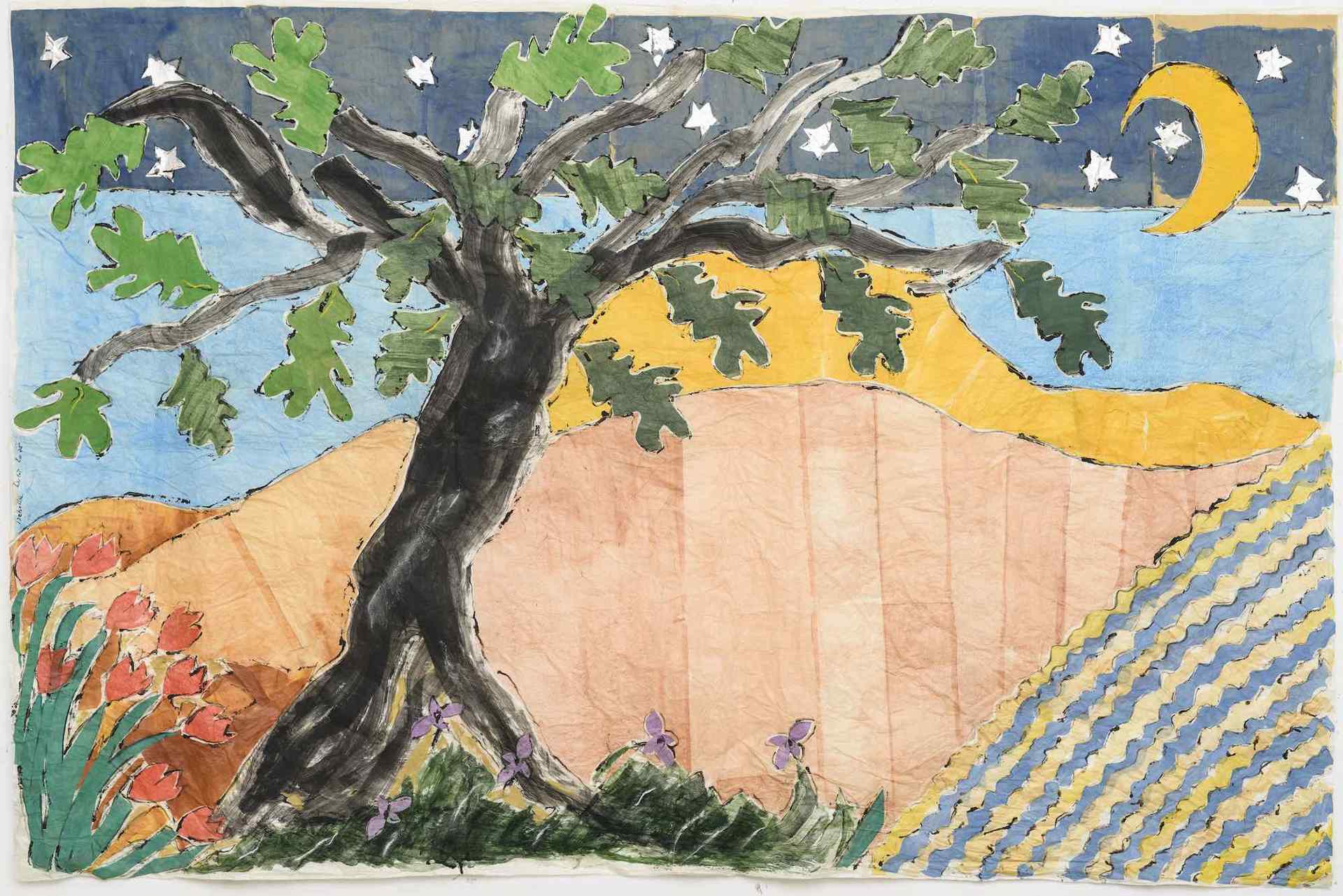

Il documentario di Monica Stambrini «Tenga duro, signorina» (2024) racconta l’ascesa al pantheon dell’arte internazionale di Isabella Ducrot proprio sulla soglia dei novant’anni. Nulla di enfatico: il film restituisce la calma forza di chi ha affinato lo sguardo fino alla trasparenza. Le serie «Tenderness» e «La bella terra», che Ducrot realizza in questi anni con maestria pittorica su carte e tessuti pregiati, si diffondono in gallerie, fiere, musei e pubblicazioni tra Europa, Stati Uniti e Oriente: qui lo «stile tardo» diventa metodo di cura. In esse si condensa un gesto elementare e decisivo: l’abbraccio. L’abbraccio tra corpi, ma anche quello più ampio alla terra e alla natura, intese come tessuti viventi da toccare, ascoltare, custodire. La tenerezza non è un tema, ma un metodo: un modo di guardare che ricuce ciò che il tempo separa, restituendo peso ai dettagli e dignità alla semplicità. Contro lo sviluppo lineare, un tempo largo, capace di dare voce al frammento come unità intensa, non come detrito.

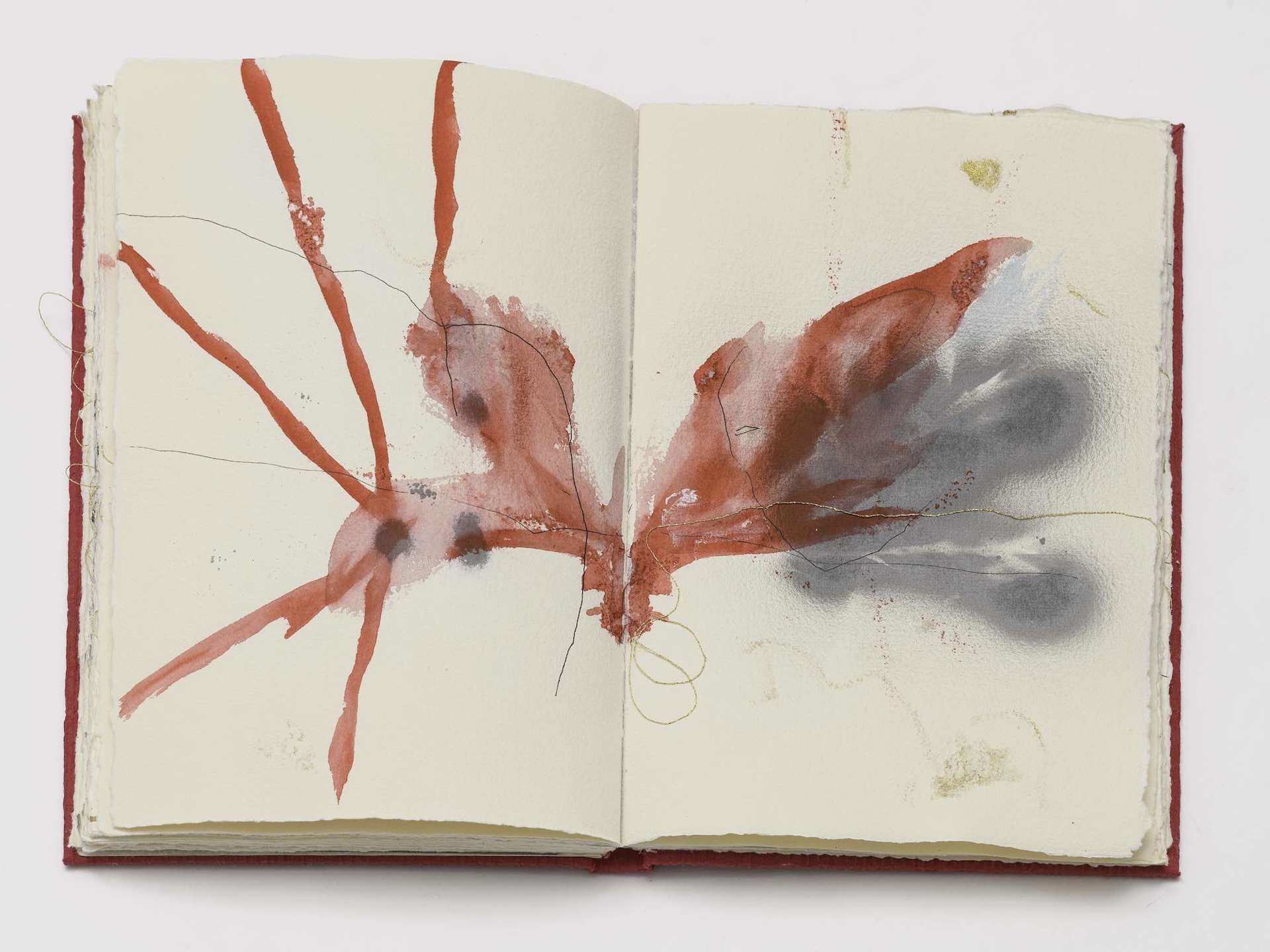

E infine Elisa Montessori con la mostra «Il sogno della camera rossa» al Muciv-Museo delle Civiltà di Roma (a cura di Alessandra Mammì con Andrea Viliani, fino al 22 febbraio) ci conduce in un viaggio di rara raffinatezza tra Oriente e Occidente, in particolare con la Cina e la sua millenaria cultura. Il titolo richiama il romanzo di Cao Xueqin (1792), usato come dispositivo per articolare un dialogo intimo con estetica, letteratura e cultura cinesi, parte integrante della sua ricerca. In mostra, segno, parola e intuizione visiva scorrono come un unico respiro: differenze e corrispondenze, stratificazioni e trasparenze si ricompongono in una grammatica personale in cui l’immagine ascolta il testo e il testo illumina l’immagine. È una forma originale e sincretica che supera gabbie identitarie e localismi: non per fondere tutto in un’armonia neutra, ma per praticare un universale ospitale, capace di incorporare senza cancellare, di sintetizzare senza appiattire. Anche qui lo «stile tardo» non è conciliazione facile, ma tensione viva: un’arte che tiene insieme in attrito, facendo della poesia uno strumento di precisione linguistica ma anche visiva, come un ideogramma.

Isabella Ducrot, «Big bella terra», 2025. Photo Giorgio Benni

Isabella Ducrot

Binga, Ducrot e Montessori si muovono con naturalezza nel loro «stile tardo», che non addolcisce gli spigoli ma li illumina. Non cercano scorciatoie: accettano la fatica di continuare a sperimentare con opere che non tendono a chiudersi in una forma definitiva, ma si aprono continuamente a nuove sfide che non pacificano. E a noi offrono un esercizio di sguardo: imparare a stare nella frattura senza cedere al cinismo, con quella fermezza gentile che solo una maturità veramente conquistata conosce. Così, per tornare alla frase di Trevi, mentre il tempo non si ferma, loro ne colgono i colpi di scena proprio sul traguardo e ce li consegnano come invito a restare vigili.

Su questo trittico sembrano vegliare, come numi tutelari, Maria Lai (1919-2013) e Marisa Merz (1926-2019), anch’esse espressione di uno «stile tardo» fiorito sino all’ultimo: un’arte dei legami e delle relazioni, in cui il tessuto diventa trama del mondo, il gioco metodo di conoscenza, l’impegno forma di cura. Un’arte femminile non come etichetta, ma come temperie: poesia, delicatezza, leggerezza che non eludono il conflitto, ma lo rendono abitabile. È il filo che cuce un percorso di grandi artiste italiane oggi finalmente valorizzato: non un capitolo a parte, ma la parte mancante di un racconto comune. Senza di loro, la storia dell’arte sarebbe rimasta, inevitabilmente, incompleta.

Elisa Montessori, «Il sogno della camera rossa», 2025. Foto Giorgio Benni

Elisa Montessori. Foto: Giovanni De Angelis

Altri articoli dell'autore

Dopo decenni di aperture globali e spettacolarità sopra le righe, prende piede una dimensione più intima e personale, introspettiva e autoriflessiva

La mostra dell’artista giapponese al Mao di Torino «è un’esperienza non solo visiva ma fisica e mentale: si è costretti a ridefinire continuamente la propria posizione nello spazio, a cercare uno sguardo, un varco, un punto di equilibrio»

Per «immagini molto attraenti che, tuttavia, richiedono attenzione», spiega il maestro tedesco: «Il vero e il falso sono sempre stati parte della fotografia: c’è chi sfrutta la verità fotografica e chi il suo potenziale inganno»

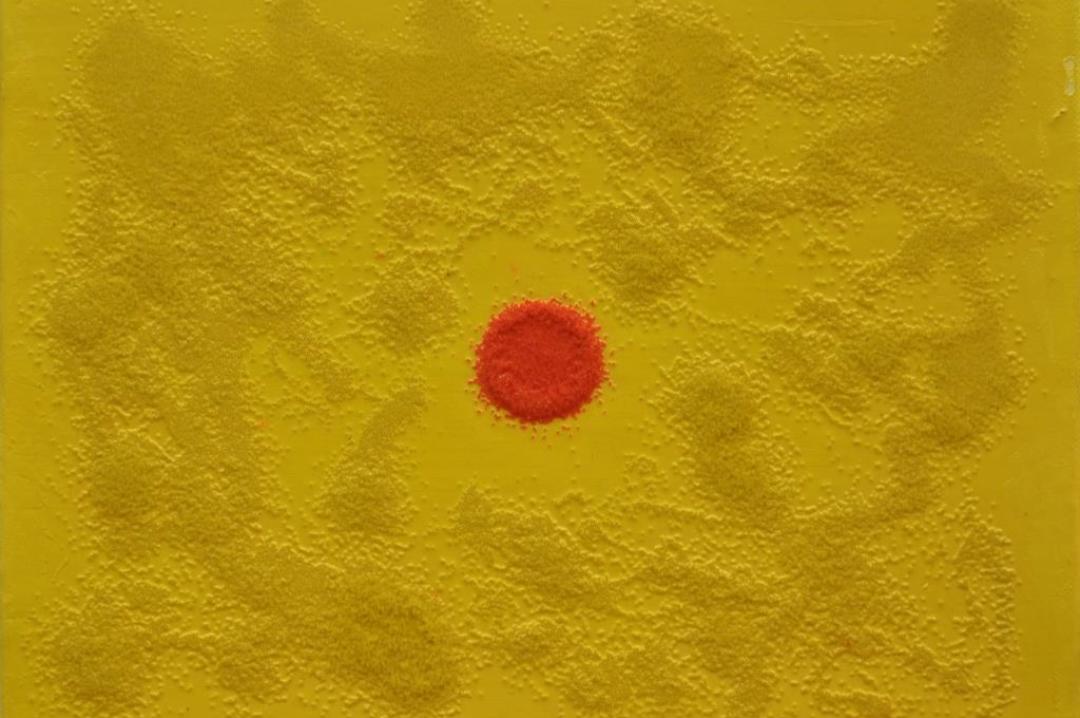

Alla Fondazione Giuliani per l’arte contemporanea di Roma esposti i suoi monocromi realizzati dalla fine degli anni Cinquanta agli anni Ottanta