Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Rica Cerbarano

Leggi i suoi articoliDi fronte al lavoro di alcuni artisti, la storica suddivisione che vede la fotografia intesa come specchio o finestra, teorizzata da John Szarkowski nel suo celebre «Mirrors and Windows», non è sufficiente. Ci vorrebbe un termine che esprima un terzo modo di interpretare la pratica fotografica, contraddistinto da un approccio altamente collaborativo basato sulle dinamiche relazionali tra fotografo e fotografato. È questo il caso di Gauri Gill, fotografa indiana nata a Chandigarh nel 1970 e residente a New Delhi, vincitrice del Prix Pictet 2023 e finalista del Deutsche Börse Photography Foundation Prize 2024 (il cui verdetto sarà annunciato a maggio).

Confrontandosi con i suoi lavori, è evidente come la fotografia sia per lei un mezzo con cui interagire alle persone, un dispositivo che le permette di attivare un ascolto e, di conseguenza, una connessione. Né specchio né finestra, mi piace pensare che la sua fotografia sia simile a un ponte. Un ponte si può attraversare per raggiungere l’altro lato della sponda, che altrimenti rimarrebbe sconosciuta. Ci si può camminare, affacciarsi verso l’esterno, oppure sostarvi nel mezzo ad osservare. Un ponte può costituire uno stimolo per avanzare verso l’ignoto, ma ci dà anche la possibilità di indietreggiare e tornare a casa quando vogliamo. In un continuo avanti-indietro che si autoalimenta, ci permette di rivolgerci agli altri, ascoltarli e comprenderli, e attraverso loro comprendere un po’ anche noi stessi. Più semplicemente, un ponte è una costruzione solida, che per essere tale richiede tempo e cura. Come il lavoro di Gill.

Nel corso della sua carriera trentennale, l’artista (nata e cresciuta in un contesto urbano in India) ha sviluppato un profondo interesse per le comunità rurali del deserto del Thar nell'India settentrionale, e successivamente anche per i gruppi indigeni dell'India occidentale, stabilendo rapporti di lunga data con persone che hanno svolto un ruolo cruciale nella creazione dei suoi progetti. Concepite all’interno di serie a lungo termine, le fotografie di Gill sono infatti il risultato di una collaborazione intensa con le persone che ritrae, dalle comunità svantaggiate del Rajasthan in «Notes from the Desert» (con cui si è aggiudicata il Prix Pictet, di cui si è appena conclusa la mostra annuale presso il V&A South Kensington di Londra), agli artisti della cartapesta Adivasi delle tribù Kokna e Warli, protagonisti del libro di recentissima pubblicazione «Acts of Appearance» (Edition Patrick Frey, 2023), arrivata a metà della sua ormai decennale stretta collaborazione con l’artista Warli Rajesh Vangad, con cui in «Fields of Sight» (edito sempre da Edition Patrick Frey nel 2023) ha dato vita a un nuovo linguaggio visuale che unisce fotografia e disegno.

Gauri Gill è oggi uno dei nomi più interessanti nel panorama fotografico internazionale: i suoi progetti sono stati esposti in diverse istituzioni internazionali (dalla Whitechapel Gallery di Londra, nel 2010, fino al MoMA PS1 di New York, nel 2018), a documenta 14 (2017), alla 58ma Biennale di Venezia (2019), e in molti altri musei e manifestazioni di prestigio. In un momento di grande dibattito concentrato sulle nuove tecnologie, il suo lavoro è prezioso perché ci invita a soffermarci sul ruolo relazionale della fotografia, riportando l’attenzione alla potenza generativa dell’esperienza interpersonale. Abbiamo intervistato l’artista per approfondire la sua pratica e il suo punto di vista sulla fotografia.

Cominciamo dal principio. Come è arrivata a occuparsi di fotografia e quando ha iniziato ad adottare un approccio collaborativo?

All’età di 18 anni ho frequentato il Delhi College of Art per studiare pittura e arte applicata. All’ultimo anno avevamo un corso facoltativo di fotografia, di cui mi sono subito innamorata. Ho preso in prestito la macchina fotografica di mio padre, fotografo dilettante (anche se molto appassionato) e così ho iniziato a fare foto a Delhi, dove vivevo. La fotografia mi permetteva di essere nel mondo, in mezzo a tutto ciò che mi interessava, pur rimanendo nella mia testa.

La collaborazione, implicitamente, è sempre stata presente nel mio lavoro, dal momento che non avrei potuto realizzare nulla di tutto ciò che ho fatto senza le tante persone che ho incontrato, ma questo aspetto ha cominciato a diventare sempre più visibile con il passare degli anni. Credo che il mio modo di lavorare con e attraverso gli altri (e loro attraverso di me) abbia iniziato a essere visibile con «Balika Mela» nel 2003, quando giovani donne provenienti dalle aree rurali vicino a Lunkaransar hanno posato nella tenda studio che avevo allestito durante una fiera locale. Sono state loro a decidere come avrei realizzato i loro ritratti, andando di gran lunga oltre quello che avrei potuto inventare di mio pugno. In seguito, con «The Mark on the Wall», ho iniziato a documentare i disegni di artisti locali, insegnanti e studenti sui muri delle scuole dei villaggi del Rajasthan. Infine, nell’ultimo decennio il mio approccio è diventato completamente e dichiaratamente collaborativo: ho lavorato a stretto contatto con un artista Warli indigeno, molto talentuoso, Rajesh Vangad, nelle zone rurali del Maharashtra, per «Fields of Sight», e con un’intera comunità di costruttori di maschere Warli e Kokna in un altro villaggio, sempre nel Maharashtra, per «Acts of Appearance».

Secondo lei, quali sono i punti di forza e di debolezza del medium fotografico e come li affronta nei suoi progetti?

Credo che la grande forza della fotografia sia la sua capacità unica di creare un’approssimazione della realtà, che può aiutarci ad ascoltare attraverso lo sguardo, a ricordare, a comunicare e quindi a legarci gli uni agli altri. Tuttavia, questa versione della realtà alla fine si rivela solo una finzione, o un’illusione, poiché è il fotografo a compiere le scelte artistiche che determinano il risultato finale, così come sono molte le cause che concorrono nella trasposizione di un evento in forma fotografica. Questo gioco tra il cosiddetto reale e l’illusorio è per me infinitamente affascinante e molto istruttivo.

Per quanto riguarda le criticità della fotografia, credo che i limiti emergano quando ci convinciamo che ciò che offriamo sia l’unicà verità. La realtà è talmente frammentata e polifonica che rende tutto contestuale e altamente soggettivo. Inoltre, se da un lato la fotografia si rivolge con grande forza al momento presente e ci permette di registrare le nostre microstorie, dall’altro è di per sé una sorta di velo su tutto ciò che non è visibile o tangibile nel momento presente.

Ma allora, che cos’è la fotografia per lei?

La fotografia per me è il tentativo di prestare attenzione e riconoscimento a tutto ciò che consideriamo importante, di comunicarne gli aspetti vitali, e forse anche di rimanere aggrappati alla nostra esperienza di esseri umani, anche se ci rendiamo conto della follia estrema di tutto ciò che ci passa tra le dita. È un grande paradosso. È anche un modo per trovarmi in luoghi e tra persone che altrimenti non potrei mai raggiungere. Credo che la fotografia possa aiutarci a decostruire i circoli chiusi e autoreferenziali del potere e della visibilità, la separazione netta tra chi viene incluso e chi è escluso. Dove e verso chi dirigiamo la nostra attenzione è un atto d’amore e di fede. Offrire questa attenzione potrebbe anche rivelare che il cosiddetto straordinario è piuttosto banale, e il cosiddetto ordinario è infinitamente affascinante.

Lei lavora quasi sempre con progetti a lungo termine. Che tipo di relazioni instaura con le persone con cui collabora?

Sono relazioni molto stimolanti e fondamentali per me, non del tutto pianificate, ma che è molto difficile per me lasciare andare. Con i miei amici del Rajasthan, e nell’ultimo decennio anche del Maharashtra, condivido profondi legami affettivi, forse perché abbiamo trascorso molto tempo uniti, o perché abbiamo vissuto intense esperienze comuni e anche lavorato insieme. Mi hanno motivato insegnandomi tutto quello che so, i fili che ci uniscono sono vitali.

«Notes from the Desert», con cui ha vinto il Prix Pictet 2023, è una serie a cui lavora dal 1999. Come è iniziata? E come la percepisce ora, a distanza di tempo?

Nel 1999, in una piccola scuola pubblica a qualche ora da Jodhpur, mi capitò di assistere a un episodio di violenza da parte di un insegnante nei confronti di una bambina. Proposi al settimanale politico di Delhi, dove lavoravo all’epoca, un articolo su che cosa significasse essere una ragazza in una scuola di villaggio, ma mi fu risposto che la storia non era una notizia «adeguata», e la mia idea fu accantonata. Allora decisi di prendermi un mese sabbatico e di trascorrerlo nel Rajasthan rurale, per fotografare le scuole dei villaggi. Viaggiavo in maniera casuale e fotografavo dalle scuole governative alle scuole sperimentali, fino agli eventi comunitari organizzati dalle Ong. Ho incontrato studenti, insegnanti, funzionari e attivisti. Erano sorprendentemente tolleranti nei confronti della mia ignoranza, cercando di rispondere alle mie numerose domande come persona di lingua inglese di Delhi. Ho avuto una serie di incontri trasformativi con persone straordinarie che sarebbero diventate le mie guide: Bhana Nathji, che era un nomade Jogi e leader molto rispettato della comunità, e Izmat, una madre single e la persona più povera del suo villaggio. Bhana Nath mi invitò a viaggiare con loro, Izmat prese il mio indirizzo e nelle lettere successive che mi inviò mi esortò a tornare. L’ho fatto. Negli ultimi due decenni le mie visite nel Rajasthan occidentale, per incontrare essenzialmente le stesse persone e gli stessi luoghi, hanno abbracciato vari aspetti della vita e i cambiamenti che si sono verificati nel tempo. Ho assistito alle stagioni: anni di siccità e l’anno di un grande monsone (quando Barmer divenne il Kashmir), tempeste di polvere che possono farti venire la febbre e un’alluvione molto grave. Ho seguito il ciclo agricolo, la migrazione, gli uomini che partivano per lavorare come operai nel Gujarat e nel Maharashtra, Food for Work, Mgnrega e altri programmi governativi, i viaggi nomadi, le malattie, le epidemie, la malaria cerebrale, la tubercolosi, gli ospedali sopraffatti e le scuole a corto di personale, la morte per morso di serpente, per incidenti, bruciati vivi per aver fornito una dote inadeguata, per invecchiamento, nascite, matrimoni, matrimoni precoci, usurai, manifestazioni, elezioni nazionali, festival, faide tramandate di generazione in generazione, celebrazioni, preghiere... E in tutto questo c’erano i miei amici a guidarmi. Per quanto riguarda il modo in cui percepisco ora questa serie, ci sono così tante persone ed elementi che la compongono, e proprio come nella vita e nelle relazioni, tutto fluttua e scorre. Ma sempre più spesso fotografo meno e passo più tempo con le persone, cercando di capire.

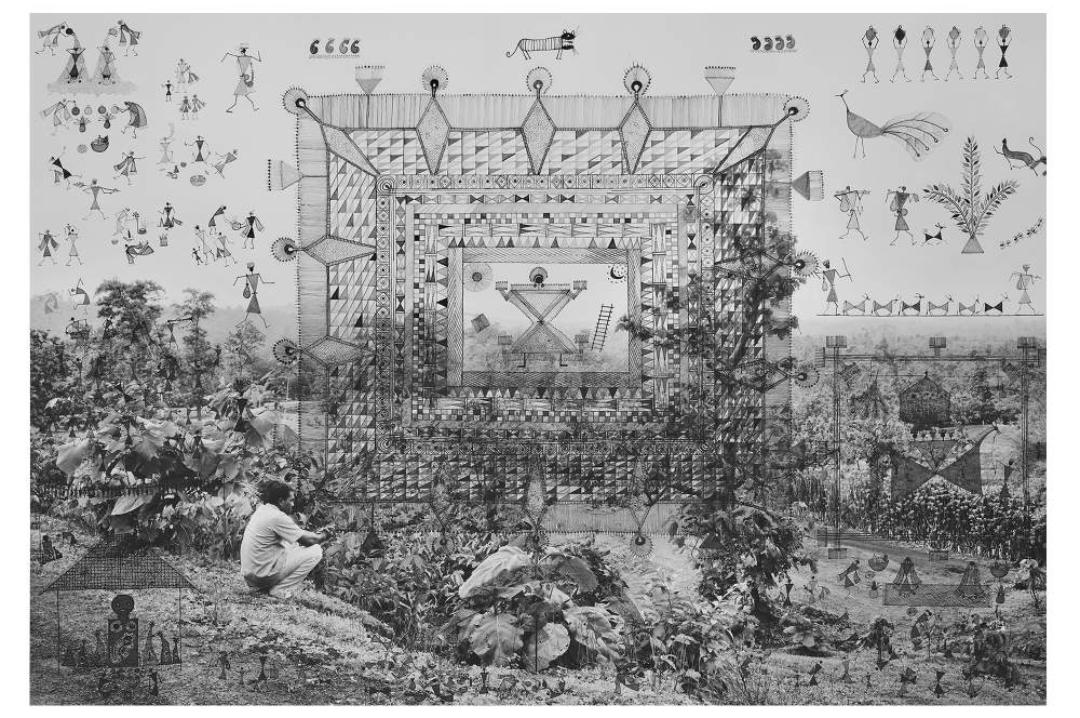

Parliamo di «Fields of Sight» recentemente pubblicato in forma di libro da Edition Patrick Frey. Questo lavoro mette insieme le sue fotografie di paesaggio e i disegni dell’artista Warli Rajeshji Vangad, dando vita a composizioni visive ipnotiche e affascinanti, ricche di dettagli. Come si è sviluppato il risultato visivo finale?

All’inizio del 2013 ho trascorso alcune settimane a Ganjad, un villaggio Adivasi nell’India occidentale. Nel corso della mia permanenza ho iniziato ad apprezzare il paesaggio che, pur essendo a poche ore di distanza da Bombay, era completamente diverso. La natura era camaleontica, appena mi giravo, cambiava. Volevo documentare il paesaggio, ma le mie immagini sembravano lontane, persino opache. Forse la bellezza oscurava la realtà del luogo, o forse semplicemente non lo conoscevo abbastanza bene. Conversando con Rajeshji Vangad, un talentuoso artista Warli la cui famiglia vive da generazioni nella stessa frazione, abbiamo iniziato a parlare del suo villaggio. Mi sono resa conto, ancora una volta, di come il significato di un luogo abbia un valore diverso a seconda di chi lo guarda. Così ho deciso di fotografare i luoghi significativi per Rajeshji, spesso con lui presente nell’inquadratura. Mi portava in questi luoghi speciali e io decidevo dove e come costruire l'immagine, cosa includere, come inquadrarlo al meglio nel paesaggio e così via.

Quando in seguito ho guardato i miei provini a contatto, mi sono resa conto che mancava gran parte della narrazione che avevo ricevuto da Rajeshji, le grandi storie che avevano reso tutto più intenso per me. Mi trovavo di fronte al limite (e forse al valore intrinseco) della fotografia: nell’immagine finale compare solo ciò che era presente nel momento in cui è stata scattata, cancellando tutto ciò che era venuto prima. Mi sono chiesta: come posso raccontare ciò che accadde negli anni Settanta, quando folle violente di un potente partito fecero irruzione nel villaggio costringendo la gente del posto a fuggire, accalcandosi l’una sull’altra in preda al terrore; o quella singolare notte di plenilunio d’ottobre, in cui una grande foresta su una collina si anima e tutte le persone presenti vedono scintillare intorno a sé occhi lucenti? Ho pensato di spingere la nostra collaborazione per renderla più esplicita: Rajeshji avrebbe disegnato sulle mie fotografie, incrociando il mio messaggio visivo con la sua risposta grafica. Poiché l’arte Warli è monocromatica, e al fine di rendere «l’incontro» intenso e dettagliato, abbiamo deciso di limitare il nostro lavoro a una tavolozza in bianco e nero. Inizialmente autobiografico, con il tempo è diventato più astratto abbracciando temi più ampi. Il risultato finale racchiude proiezioni parallele di luoghi che, utilizzando la prospettiva, lo spazio negativo e positivo, i valori tonali e le dimensioni, fondono i campi dello sguardo e della percezione, e incorporano la storia, la politica e le visioni del mondo di due espressioni artistiche: la fotografia e il disegno.

Nel volume le didascalie che accompagnano le immagini sono molto importanti. Perché?

Ci siamo resi conto che le didascalie possono essere molto importanti quando abbiamo esposto le opere a documenta, nel 2017. Per gli spettatori è stata un’esperienza diversa sentirci spiegare le opere. Abbiamo capito che la loro densità e la specificità avrebbe potuto far perdere molte informazioni al pubblico, così nel libro abbiamo deciso di includere delle didascalie con cui offrire indicazioni e un po’ di contesto. Naturalmente, ogni persona avrà sempre la propria interpretazione del lavoro.

Quali sono le differenze, per lei, nel lavorare a un libro e ad una mostra?

Le mostre sono molto importanti perché permettono di sperimentare diverse possibilità e iterazioni del lavoro, spesso riportando le fotografie nelle comunità in cui sono state realizzate. Si può lavorare a un lbiro solo quando il lavoro è sufficientemente maturo, o la serie che si sta portando avanti è coesa nel suo insieme. Permette di rallentare, di trovare la forma adatta alla storia: per esempio, nel libro «Acts of Appearance» abbiamo usato colori che fanno riferimento a tinture vegetali per incorniciare le immagini, e abbiamo mostrato scatti inediti realizzati con il mio cellulare per offrire un contesto più ampio. Con «Fields of Sight» abbiamo cercato di estrarre tutti i dettagli chiave presenti nelle opere, che spesso si perdono, e di creare un’intera nuova narrazione. Inoltre, nei libri posso includere altre voci, come quelle di Manju Saran in Balika Mela, una giovane donna che ha studiato con me per due anni nei workshop che abbiamo organizzato per le ragazze rurali di Lunkaransar, in Rajasthan, e che ha poi gestito uno studio fotografico nel suo villaggio, cosa praticamente inedita nel Rajasthan profondamente patriarcale; o dei tanti amici artisti che hanno contribuito alla raccolta 1984. E poi ovviamente quelle di Rajesh Vangad in «Fields of Sight» e di Yuvraj Bhagvan Kadu in «Acts of Appearance», e così via.

Nel libro «Acts of Appearance» il lettore ha la possibilità imparare di più sul dietro le quinte del progetto attraverso le fotografie che lei ha scattato con il cellulare. Quanto è importante il processo nel suo lavoro?

Il processo e le persone sono tutto, gli oggetti sono secondari. Tutto ciò che faccio è solo un tentativo di onorare e condividere la nostra esperienza collettiva, che è sempre più grande dei prodotti che possono derivarne.

Che cosa vorrebbe che il pubblico imparasse dal suo lavoro, in particolare dalla collaborazione che instaura con i soggetti?

Mi impegno costantemente a imparare ad ascoltare più profondamente, a mettermi da parte per vedere più chiaramente e collettivamente. Quello che pratico è un ascolto «attivo» piuttosto che passivo, perché cerco di trasmettere ciò che ho compreso attraverso una forma, alla quale si può arrivare solo con piccoli passi compiuti nel tempo in maniera organica. Sebbene la fotografia sia per certi aspetti un mezzo democratico (dato che oggi quasi tutti hanno accesso a una qualche forma di dispositivo fotografico), c’è un equilibrio di potere sproporzionato tra chi può raccontare una storia e chi no. Quello che provo a fare con i miei progetti è cedere il controllo della rappresentazione e dell’individualizzazione. Quando mi concentro solo sull’oggetto esplicito (che di per sé è in continuo cambiamento) non riesco a prestare attenzione a tutti i processi e i soggetti che vi sono incorporati. Anche nel tentativo di decostruire il processo, finisco per creare nuovi centri di attenzione. In verità, dietro ogni singola azione (o insieme di azioni) che appaiono sotto forma di oggetto, c’è una moltitudine, una successione continua, un flusso che segue in maniera spontanea ciò che è venuto prima. Con il mio lavoro voglio celebrare i modi ingegnosi che le persone trovano per nuotare, o semplicemente stare a galla, nonostante le circostanze fragili o precarie in cui si trovano. Dopotutto, questi piccoli atti di resistenza e di bellezza da parte di individui o comunità sono tutto ciò che abbiamo, e in essi risiede la speranza.

Altri articoli dell'autore

Il direttore de Les Rencontres d’Arles, la rassegna dedicata all’ottava arte più longeva e prestigiosa del mondo, ci racconta il suo festival: artisti emergenti, grandi maestri e un legame forte con il territorio

Alla Bundeskunsthalle di Bonn una mostra ricca di immagini e spunti sulla vita di una delle voci più lucide del contemporaneo. Resta però in superficie l’analisi della sua riflessione sull’etica della fotografia

In occasione di una mostra in Svizzera, l’artista sudafricano racconta come spinge la fotografia oltre i suoi limiti «per rivelare qualcosa che risiede sotto la superficie del mondo visibile»

In occasione della mostra alla Fondazione Mast, abbiamo incontrato l’artista franco-algerino per parlare di comunità, esperienza e relazioni