Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Gabriele Sassone

Leggi i suoi articoliDavid Campany, creative director dell’International Center of Photography di New York, scrittore e curatore, è una delle voci più acute nella riflessione sul rapporto tra fotografia e cinema. Ha esplorato questa relazione in alcuni libri fondamentali, tra cui On Photographs (2020) e Photography and Cinema (2008), e soprattutto in The Cinematic (2007), antologia che raccoglie numerosi testi chiave sulla dialettica tra immagine fissa e immagine in movimento.

Nell’intervista che segue, Campany riflette sulla crescente permeabilità tra i due linguaggi: dall’estetica cinematografica nella fotografia contemporanea alle nuove intersezioni rese possibili dal digitale, per poi interrogarsi sulla persistenza della fotografia in quanto arte della staticità in un’epoca dominata dal flusso visivo.

Negli ultimi anni, il legame tra cinema e fotografia si è rafforzato, come provano la recente mostra di Wim Wenders a New York, il coinvolgimento di Jim Jarmusch a Paris Photo e i libri fotografici di Yorgos Lanthimos per Mack. Cosa rivelano questi progetti sull’evoluzione del rapporto tra i registi e l’immagine fissa?

Già i Lumière, con il loro background, integravano la fotografia nei film. Negli anni Venti, la mostra «Film und Foto» approfondì questo legame, avvicinando la fotografia al cinema anziché alla pittura. Esistono poi forme ibride, come il racconto fotografico e il foto-saggio, e molti registi hanno radici lì, nella fotografia: Stanley Kubrick iniziò come fotografo, mentre Helmar Lerski compì il percorso inverso. Anche Wenders, nei suoi primi film, spesso ritraeva personaggi intenti a scattare foto e si ispirava all’immagine fissa. Forse oggi viviamo un rinnovato interesse per il rapporto tra fotografia e cinema, anche se il dialogo è sempre stato vivo: chiunque può scattare foto e girare video, rendendo questa connessione ancora più evidente.

Questo rapporto è diventato più simbiotico o competitivo?

Entrambi. I fotografi spesso riflettono sul cinema, il che li porta a interrogarsi su ciò che la fotografia può fare e il cinema no. Allo stesso modo, i registi ispirati dalla fotografia la apprezzano profondamente, pur sapendo che il loro linguaggio è molto diverso, benché connesso. Nell’arte esiste sempre una tensione tra il simbiotico e il competitivo. Essere in competizione con qualcosa significa avere un legame forte con essa. La fotografia può scegliere se confrontarsi con il cinema, con la pittura, con la scultura... o con niente.

Crede che la fotografia contemporanea stia diventando sempre più «cinematica»?

La fotografia, nella sua essenza, si basa sulla staticità. Tuttavia, ogni foto ha un rapporto unico con tempo e spazio. Pochi fotografi cercano immagini completamente singole: la maggior parte lavora su serie o sequenze, come se una sola non bastasse. Jeff Wall è uno dei rari autori a concentrarsi su questo. Benché sia accostato al cinema, il suo interesse sta nell’immagine silenziosa e singolare. Si parla spesso di fotografi come «visual storytellers», e sebbene la fotografia possa raccontare storie, farlo con una sola immagine è complesso senza il supporto del linguaggio scritto o parlato. Per questo molti superano i limiti della fotografia aggiungendo altre immagini o testi, avvicinandosi talvolta al cinema.

Artisti come Gregory Crewdson e Cindy Sherman creano immagini costruite con un’estetica cinematografica. Questo snatura la fotografia?

Mi incuriosisce quando fotografi o critici parlano di un’immagine come «cinematografica». Mi verrebbe da chiedere: che tipo di cinema avete in mente? Il cinema non ha un’estetica unica, può assomigliare a qualsiasi cosa. Quindi, quando si definisce una fotografia «cinematografica», si sta dicendo più sul proprio concetto di cinema che sulla fotografia stessa. È vero che esistono fotografie con una certa teatralità. È ciò che Cindy Sherman esplorava già quasi cinquant’anni fa, e che ritroviamo in Gregory Crewdson. Ma l’altro giorno mostravo una foto agli studenti: sembrava il reportage di un incidente in strada. In realtà era stata scattata da Alfred Eisenstaedt durante la produzione di un film di Fassbinder.

La fotografia ha davvero un’essenza?

È proprio questo l’aspetto affascinante della fotografia: non può dirti se è documentaria, cinematografica o altro. Non ha modo di garantirlo da sola. Mi chiedo spesso cosa sia davvero il cuore o la purezza della fotografia. Forse non esistono. E forse, se li conoscessimo davvero, smetteremmo di esserne affascinati. Le persone reinventano, trovano nuovi modi di fare le cose, il che dimostra che non possiamo mai definire del tutto l’essenza o i limiti di un mezzo.

Nei film dove la fotografia è centrale, per esempio in «Blow-Up», fotografare diventa narrazione. Cosa rivelano questi film sulla percezione della fotografia e dei fotografi nella società?

Penso che il cinema abbia un certo accesso alla fotografia proprio perché è molto diversa. Mi interessa sempre il modo in cui il cinema oscilla tra due visioni: da un lato, considera la fotografia come una prova, una testimonianza; dall’altro, la vede come qualcosa di inaffidabile, così come il fotografo stesso. Sarebbe interessante analizzare come i fotografi vengono ritratti nei film: spesso sembrano osservatori esterni alla società, connessi al mondo ma anche distanti.

Data la fusione sempre maggiore tra fotografia digitale e video, la distinzione con il cinema scomparirà?

Negli anni ’20 esisteva già una camera che permetteva di scattare singole immagini o brevi sequenze. Una sorta di fotocamera ibrida. Nell’era digitale invece si parla spesso della fusione tra media e della scomparsa delle distinzioni, ma questo processo è ambivalente: chiarisce l’ibridismo e, al tempo stesso, rafforza certe differenze. Siamo nel 2025, e nessuno direbbe che questo è l’anno dell’immagine fissa e silenziosa; eppure, oggi si producono più immagini fisse e silenziose che mai. Questo significa che le persone continuano ad apprezzarle, a provare un certo fascino. All’interno di questa mescolanza, si possono ancora creare fotografie che conservano l’essenza di oltre un secolo di storia, ma è possibile anche realizzare immagini che dialogano con altri media o con l’IA per esempio.

La fotografia allora può continuare a essere autonoma?

Credo sia una forma visiva autonoma e, allo stesso tempo, un elemento ibrido all’interno di un linguaggio visivo più ampio.

Su quali progetti sta lavorando?

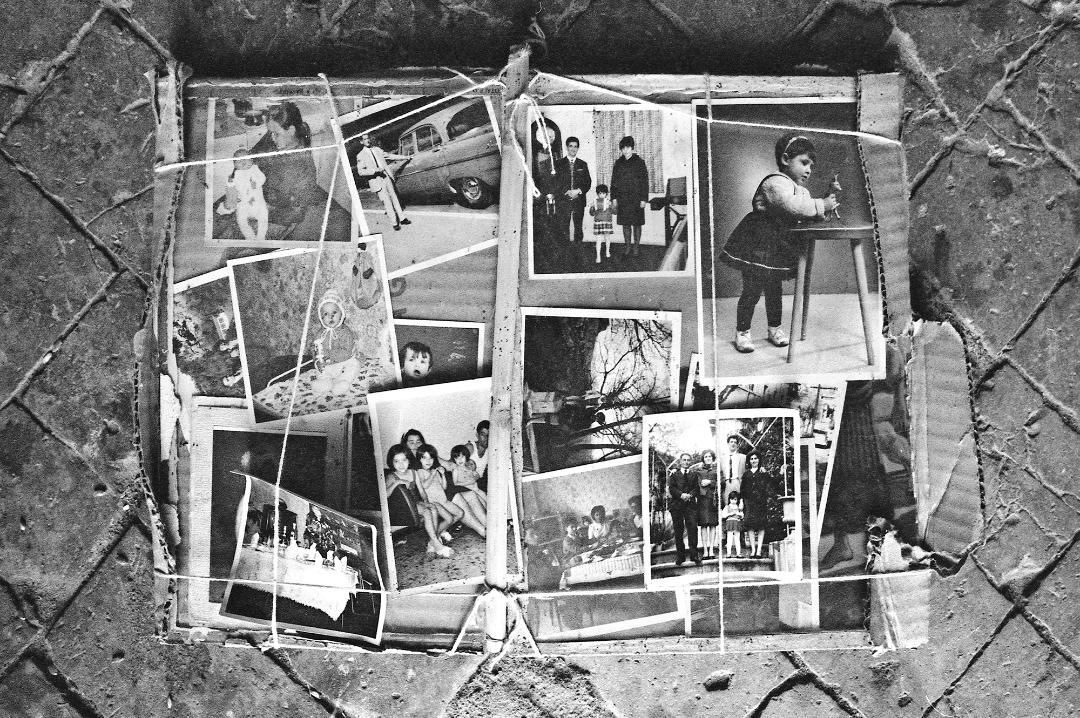

Sto preparando «Stop the Movie», una mostra su fotografi che hanno scattato sui set cinematografici con una visione personale, senza essere parte della produzione. Da Margaret Bourke-White a Stephen Shore, in molti hanno esplorato questo spazio. Sarà un progetto ampio, ma stimolante.

Altri articoli dell'autore

Large Glass dedica al grande fotografo italiano la prima mostra nel Regno Unito

Nei 400 oggetti (tra fotografie, documenti e manufatti) esposti al MaXXI è come se il tempo lineare si curvasse e dal passato affiorassero dei frammenti di vita

L’artista racconta la sua ultima mostra a Padova. Un viaggio a trama libera

Alcune riflessioni sul progetto di ricerca di Estelle Blaschke e Armin Linke ora alla Fondazione MAST di Bologna