Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Laura Lombardi

Leggi i suoi articoliFirenze. La Galleria degli Uffizi mantiene la sua tradizione nell’offrire una mostra natalizia, che quest’anno non si tiene però, com’era per il ciclo dei «Mai visti», alle Reali Poste (area ora coinvolta nel cantiere dei Nuovi Uffizi) ma nell’Aula Magliabechiana, che sarà d’ora in poi destinata alle esposizioni temporanee. Ubicata sotto l'omonima Biblioteca, è accessibile dalle sale di ingresso e accoglienza del piano terra e dotata di propri e idonei spazi accessori per il deposito e la movimentazione delle opere in transito. Ed è significativo che l’inaugurazione di questo nuovo spazio si svolga proprio con una mostra quale «La Tutela del tricolore. I custodi dell’identità culturale» (dal 20 dicembre al 14 febbraio, con ingresso gratuito. Catalogo Sillabe), di netto valore simbolico, perché, celebrando il ruolo fondamentale svolto del Comando Tutela Patrimonio Culturale dell’Arma dei Carabinieri, invita a riflettere, come osserva il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt, sul «ruolo che l’arte pubblica riveste per la collettività e sulle strategie specifiche che si sono sviluppate nel sistema italiano, dalla seconda guerra mondiale in poi, per la sua protezione e il suo recupero».

Quel corpo specializzato, che ha le sue origini già nel 1969, nell’iniziativa di un piccolo gruppo di militari attivi prim’ancora della creazione del Ministero dei Beni culturali (1975), è impegnato nella difesa e nel recupero dei nostri beni culturali (quel bene prezioso, che, annota il ministro Dario Franceschini, «appartiene all’intera umanità e deve essere salvaguardato e trasmesso alle prossime generazioni nella sua integrità»), muovendosi in stretta collaborazione col Ministero, e ora offre le sue competenze anche all’interno dei Caschi blu della cultura, una novità assoluta in ambito internazionale: attività evocata in mostra dal Rilievo funerario palmireno, simbolo delle guerre in corso, un bene trafugato, che potrà essere rimpatriato in Siria quando le condizioni generali di sicurezza, come auspicabile, lo consentiranno.

La mostra, diretta e curata da Eike Schmidt, con Fabrizio Paolucci, Daniela Parenti e Francesca De Luca, è suddivisa in sezioni tematiche: il percorso si apre con due sale legate alla storia di Firenze: la prima è infatti dedicata all’attacco terroristico di stampo mafioso all’Accademia dei Georgofili che il 27 maggio 1993 distrusse o rovinò gravemente le opere situate nella contigua ala degli Uffizi. Testimonianza emblematica è lo splendido «Concerto» del caravaggesco Bartolomeo Manfredi, che fa l’effetto ora di un grande puzzle (ma appena iniziato), mentre di miglior salute godono le nature morte di Bartolomeo Bimbi; di altri dipinti, ci resta solo la foto, insieme ai frammenti di tele bruciate e stracciate, lacerti adagiati in bacheche su sfondo rosso, tali da poter esser scambiati quasi per opere d’arte informale, alla Burri, perfino attraenti, se non se ne leggesse il tragico significato.

La seconda sala è dedicata all’attività di Rodolfo Siviero, il ministro plenipotenziario (la cui casa a Firenze è ora museo), che riuscì a dirigere, su nomina di De Gasperi nel 1946, una missione diplomatica presso il Governo tedesco allo scopo di ottenere il riconoscimento di un principio di legittima restituzione delle opere italiane delle Gallerie di Firenze, trafugate nel corso della seconda guerra mondiale; tra queste opere del calibro delle «Fatiche di Ercole» di Antonio del Pollajolo, della «Madonna col Bambino (detta Madonna del Solletico o Madonna Casini)» di Masaccio, del «Ritratto di uomo» di Hans Memling, o del «Pigmalione e Galatea» di Bronzino.

Grazie al repertorio di Siviero dal titolo L'opera da ritrovare (pubblicato dopo la morte) la sua azione è proseguita fino all’oggi: è un esempio la trecentesca «Dormitio Virginis», di scuola veneta, trafugata il 20 luglio 1944 da soldati nazisti a Lastra a Signa nella Villa del Sassoforte di Federico Mason Perkins e riapparsa sul mercato londinese nel 2014.

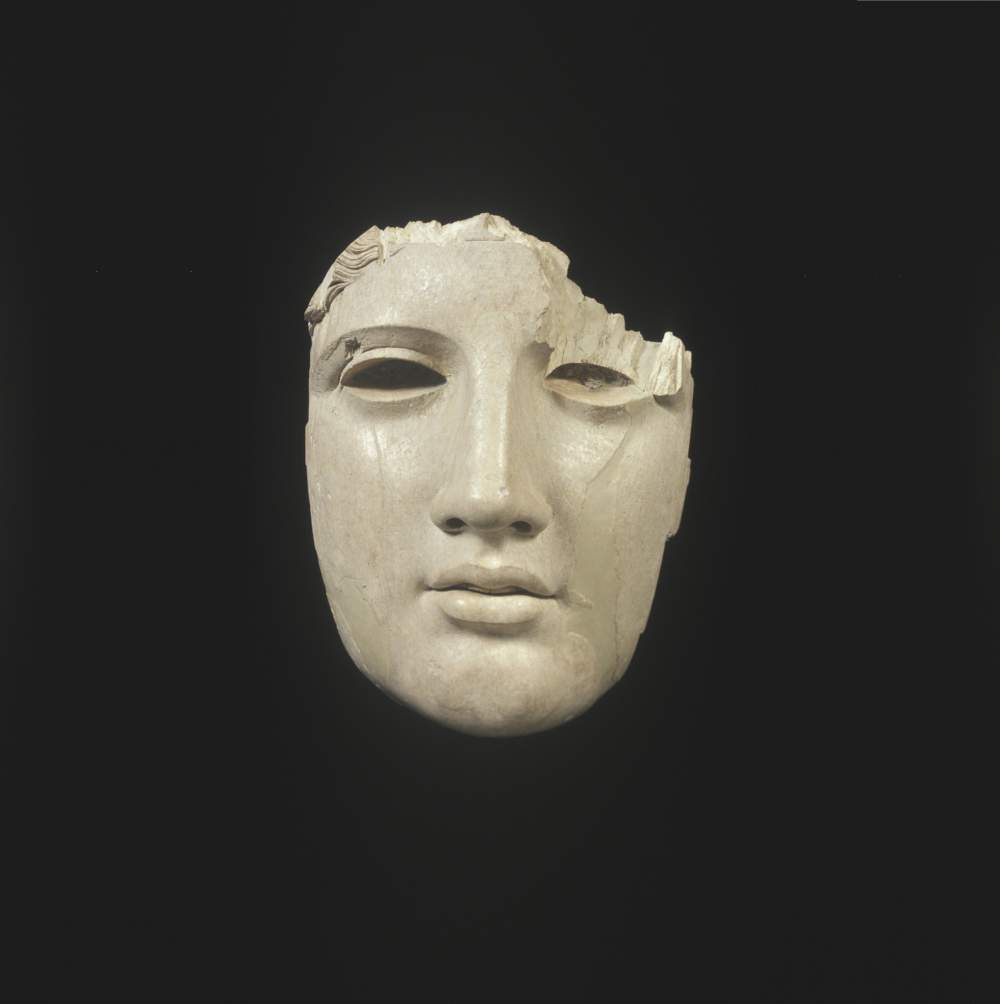

Lasciando Firenze eallargandoci all’Italia, troviamo la sezione dei recuperi archeologici, provenienti in gran parte da scavi clandestini, esportati in maniera illecita e quindi, una volta individuati, oggetto di trattative diplomatiche internazionali per permettere i loro ritorni in patria: è il caso della statua velata di Vibia Sabina rientrata da Boston nel 2007 o dell'hydria etrusca, dove è rappresentata la metamorfosi dei pirati in delfini, tornata nel 2014 dal Toledo Museum of Art nell'Ohio. Segue poi una panoramica ampia ed esemplificativa dei grandi recuperi del Comando in quasi cinquant’anni di attività, con capolavori quali il bellissimo Volto d'avorio, la maestosa Triade capitolina, il celebre «Putto con anatra» della Casa dei Vettii a Pompei, ma anche l'«Adorazione dei Pastori» di Dono Doni di Assisi (1543), simbolo di un doppio salvataggio: trafugata dalla Pinacoteca Civica di Bettona nel 1987, fu recuperata nel 1991, poi, danneggiata dal recente sisma, è stata restaurata giusto in tempo per la mostra. Senza dimenticare altri ritorni dell’ultim’ora, come quello, tre i molti, del Carro di Eretum, da Copenaghen.

Le ultime due sale presentano due casi opposti: la virtù civica di cittadini comuni che, autori di ritrovamenti inaspettati, per terra e per mare, hanno consegnato le opere alle autorità competenti, come l’Urna cineraria con raffigurazione di defunto recumbente trovata da un agricoltore in una tomba etrusca nei pressi di Città della Pieve, la Testa di bambina e il Torso bronzeo (arte romana, II secolo d. C.) che giacevano nei fondali a largo della Puglia. Si contrappone alla virtù la «globalizzazione del crimine», titolo della sezione che chiude la mostra, incentrata sul caso del furto su commissione dell’«Oreficeria Castellani» dal Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, il 30 marzo 2013: la mandante era infatti una ricca signora russa, fermata all’aeroporto di Fiumicino con le foto dei gioielli e le piante del sistema di sicurezza del museo, mentre i ladri, prima cercarono di vendere ad altri il bottino, poi, inseguiti dai Carabinieri, lo gettarono dall’auto in una rocambolesca fuga.

L’inaugurazione della mostra è stata anche l’occasione per presentare un ulteriore stato di avanzamento dei lavori dei Nuovi Uffizi, che riguardano l’area del vicolo dell’Oro e l’interno dell’edificio collegato all’Ala di Levante degli Uffizi prospiciente l’attuale piazza del Grano e la via dei Castellani. Infatti, oltre all’area per le esposizioni temporanee, spazio importante per la gestione dei flussi di visitatori, è stata conclusa anche l’area del nuovo ingresso centralizzato per il personale addetto alla Galleria. Nel corso dei lavori sono emerse le tracce di una necropoli tardo antica, con tombe a fossa e resti di una possente struttura muraria. Un ritrovamento di notevole interesse per archeologi ma anche per gli antropologi, poiché i defunti risultano deposti quasi simultaneamente nelle tombe, come a seguito di un evento drammatico, non bellico (mancano traumi da ferite mortali), quindi forse una peste, come quelle che imperversarono tra il 166 e il 543 d.C.

Bartolomeo Manfredi (Ostiano, Cremona, 1582 – Roma 1622) Concerto olio su tela; cm 130 × 189,5, (visibili i danni dell'attentato del 1993) Firenze, Gallerie degli Uffizi, Galleria delle Statue e delle Pitture

Dono Doni (Assisi, Perugia, 1500 circa-post 1563) Adorazione dei pastori 1543 olio su tavola; cm 201 × 200 Bettona, Pinacoteca Comunale

Arte romana Volto d’avorio I secolo d.C. avorio; alt. cm 22; larg. cm 14,2 Roma, Museo Nazionale Romano – Palazzo Massimo

I frammenti di tele bruciate e stracciate dopo l'attentato all'Accademia dei Georgofili del 1993

Arte romana, Vibia Sabina, II secolo d.C. marmo; alt. cm 204 Tivoli, Villa Adriana, Antiquarium del Canopo

Altri articoli dell'autore

Nella sede fiorentina della Galleria Poggiali sono riunite 25 opere dell’artista svizzero che trasforma l’arte optical in un’esperienza sensoriale

L’artista toscana inaugura il «Project Space» di Palazzo Strozzi con un’installazione che, ispirata ai versi di Eliot e con riferimenti a Brueghel, Bacon e Paula Rego, «riflette più sull’assenza umana che sulla sua presenza»

Identità culturale e linguaggio sono i temi dell’artista indiana, la tensione e il limite nel tempo e nello spazio quelli del vicentino. All’Arco dei Becci il colombiano che da ragazzino dipingeva con i numeri

Per il riallestimento del Salone nel Museo del Bargello, su quasi 2mila metri quadrati di superfici, pareti, volte, decorazioni architettoniche (costoloni e balze) ed elementi lapidei, sono state coinvolte professionalità interne ed esterne al museo