Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Edek Osser

Leggi i suoi articoliDefinisce i suoi uffici «un piccolo Ministero nel Ministero»: sono le 180 persone che lavorano al Mibact in tre settori strategici: Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. Da agosto 2019 fanno capo al direttore generale Federica Galloni, nominata dal ministro Dario Franceschini al posto di Gino Famiglietti, pensionato. In realtà la Galloni ha i pieni poteri di firma soltanto dal 15 ottobre: la sua azione è appena iniziata. Tiene a dire che la sua è una conduzione «priva di inutili formalismi», volta a snellire e uniformare le procedure al centro e in periferia.

Va ricordato che Federica Galloni è al Ministero dal 1985 e ha quindi maturato una lunga esperienza come funzionario, a Caserta e poi a Roma. Nel 2006 è la prima donna nominata soprintendente ai Beni architettonici e paesaggistici proprio a Roma. Nel 2014 viene promossa al grado più alto del Ministero: direttore generale, responsabile di «Arte e Architettura contemporanee e Periferie urbane», posizione che ha conservato fino alla nomina attuale. «La direzione per Arte e Architettura contemporanee era una novità. Fino ad allora il Ministero l’aveva considerata un elemento secondario, un servizio della Direzione generale, senza autonomia».

Ricorda le polemiche sulla sua nomina? Si faceva osservare che lei non aveva esperienza in questo campo.

A partire dalla direzione di seconda fascia, si diventa manager della Pubblica amministrazione con competenze trasversali. Dunque a un direttore generale si richiede la capacità di capire le criticità e risolverle. Io ho una formazione basata su restauro e conservazione. Non mi sono mai dichiarata un’esperta in arte contemporanea, però nei cinque anni della mia Direzione questo è diventato un settore innovativo che gli altri Paesi ci hanno invidiato. L’Italia è talmente piena di bellezze classiche che la nostra arte contemporanea fatica ad avere un successo internazionale. Quindi andavano promossi all’estero artisti conosciuti soltanto in casa nostra. Una scelta fondamentale della mia direzione è stata la creazione dell’Italian Council, un istituto che con un concorso pubblico ha promosso in Italia e all’estero i giovani e altri talenti non ancora conosciuti. Per loro abbiamo contribuito a organizzare mostre a livello internazionale. Sono anche stata commissario per il Padiglione Italia alla Biennale di Venezia. Siamo usciti allora dalla logica delle mostre collettive proponendo l’opera di pochi artisti. Una vera sfida. Ed è stato un successo, anche di critica.

Da come ne parla, sembra che quegli anni le siano piaciuti.

Sì, è un periodo al quale sono molto affezionata. Ho del resto una visione della conservazione e della tutela non ancorata al passato. Capisco che la cultura è una leva strategica di sviluppo. Ricordo che quando entrai nel Ministero ci fu il caso di una sfilata di moda in un castello federiciano: fece scandalo. Oggi si vedono le cose con occhio diverso. Il concetto di tutela è cambiato, si guarda anche alla valorizzazione. In questo senso occuparmi dell’arte contemporanea mi ha arricchito di una visione più ampia e generale della questione.

La sua direzione comprendeva allora anche le Periferie urbane. Che cosa avete fatto?

Lo scopo è stato di promuovere la rigenerazione delle periferie attraverso la cultura. Un progetto importante, sul quale l’amministrazione ha puntato 25 milioni di euro, è il piano «Cultura futuro urbano»: dotare le aree marginali di spazi pubblici che mancano ai cosiddetti quartieri dormitorio. Scuole e biblioteche si sono aperte a spettacoli e altre manifestazioni culturali. Si intende poi destinare all’uso delle comunità locali le opere pubbliche rimaste incompiute.

Quali interventi avete adottato per l’architettura?

Per ora soltanto Francia, Catalogna e Portogallo hanno una legge sulla qualità dell’architettura. Nell’ultimo anno della mia gestione abbiamo elaborato un progetto che presenteremo tra poco per portare l’Italia almeno alla pari degli altri Stati dell’Unione europea.

La sua nuova Direzione generale ha un campo d’azione molto ampio, con punti critici dovuti alle novità della riforma Franceschini modificata dagli interventi di Bonisoli. Quali sono le sue priorità?

Per prima cosa va risolto il nodo del decreto del 22 agosto 2019, quello che è stato chiamato la «controriforma» della riforma Franceschini. Adesso, per esempio, l’intera procedura dei procedimenti di vincolo è accentrata nella Direzione generale di Roma. Per i vincoli diretti, dopo le procedure delle Soprintendenze, è importante che ci sia un controllo al centro che abbia anche la facoltà propria di porre vincoli. Le semplici verifiche di interesse ritengo invece debbano tornare alle Soprintendenze.

Un altro problema che dovrà affrontare è quello dei permessi di esportazione che suscitano spesso polemiche, anche per le mostre all’estero. Come farà ordine?

I musei autonomi possono decidere sui prestiti senza altri interventi. È il caso recente dell’«Uomo vitruviano» di Leonardo: la Direzione generale deve solo essere informata. Diverso il caso dei prestiti dalle Soprintendenze che possono gestire in autonomia quelli nazionali, mentre quelli internazionali sono di competenza della Direzione generale, e così rimarrà. Quello dei prestiti è un problema. Passa dai nostri uffici l’80% dei permessi (il 20% è delle Soprintendenze): nel 2018 le richieste sono state 9.600 per 655 mostre. Per il 2019, sono finora 6.800 per 487 mostre.

Lo stesso Franceschini ha parlato di altre modifiche ai decreti Bonisoli anche per evitare l’accentramento eccessivo a Roma delle decisioni. Conferma?

So che si stanno preparando le correzioni.

Gli archeologi hanno espresso forti critiche perché nelle Soprintendenze uniche è stata inglobata l’Archeologia, non più autonoma. Come interverrete?

Premetto che la creazione delle Soprintendenze uniche è senz’altro positiva. Bisogna distinguere: da un lato le Soprintendenze svolgono un compito di servizio per i cittadini. Dall’altro c’è l’attività scientifica. Penso che la questione posta dagli archeologi sia stata risolta: stiamo cercando di dare linee di indirizzo per normalizzare le attività. Avevamo anche richieste perché le concessioni di scavo per Università e istituti di ricerca fossero

accelerate: lo abbiamo fatto con una recente circolare.

Un altro argomento delicato è quello dell’archeologia preventiva. Riuscirete a regolarla meglio?

Stiamo preparando le nuove linee guida. Le procedure sono ancora basate sul vecchio Codice degli Appalti del 2006. Il fine è la creazione del Geoportale Nazionale dell’Archeologia che sarà lo strumento per l’archiviazione e l’accesso a tutti i dati.

Federica Galloni

Altri articoli dell'autore

Il mausoleo dedicato al «più sanguinario assassino del colonialismo italiano» appena fuori Roma è criticato da molti, ma rimane

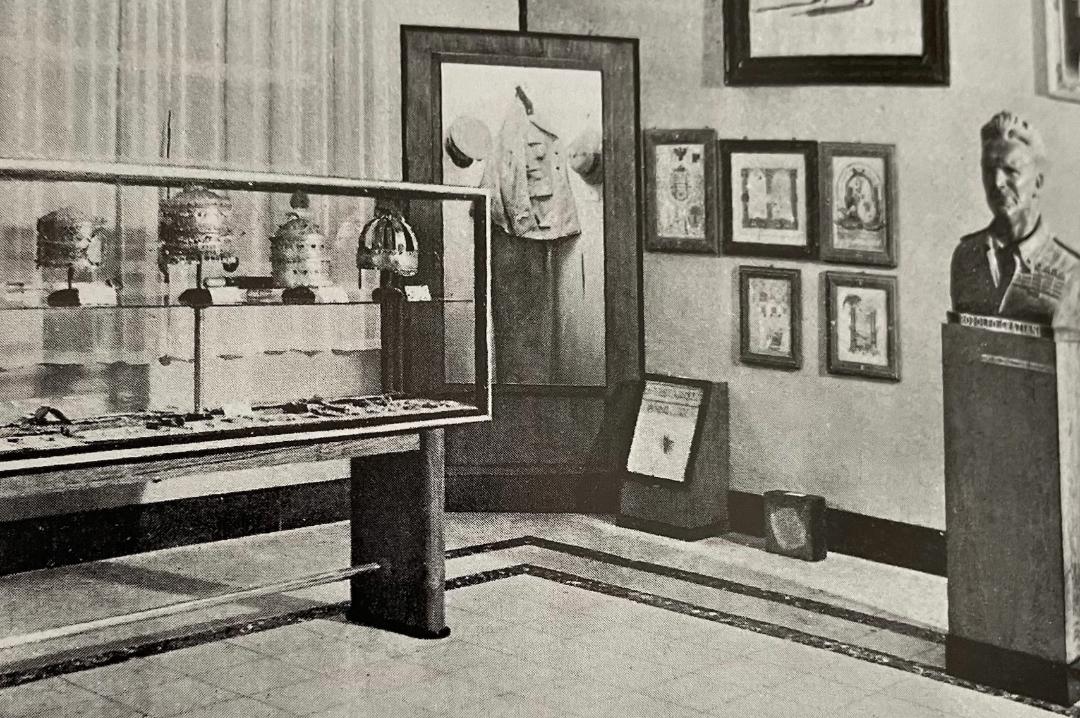

Si dà la precedenza agli oggetti per cui sono arrivate le richieste dagli etiopi, per ora senza grandi successi

L’eccidio e saccheggio di Debre Libanos in Etiopia fu «il più grave crimine dell’Italia». Oggi con difficoltà si cerca di rimediare all’«amnesia collettiva» che ha cancellato la memoria dell’ordine di sterminio illimitato per il quale il colonialismo italiano si macchiò dell’infamia più vergognosa. Ora si impone la complicatissima ricerca di opere e oggetti razziati o ricevuti in dono, andati dispersi. Dove sono?

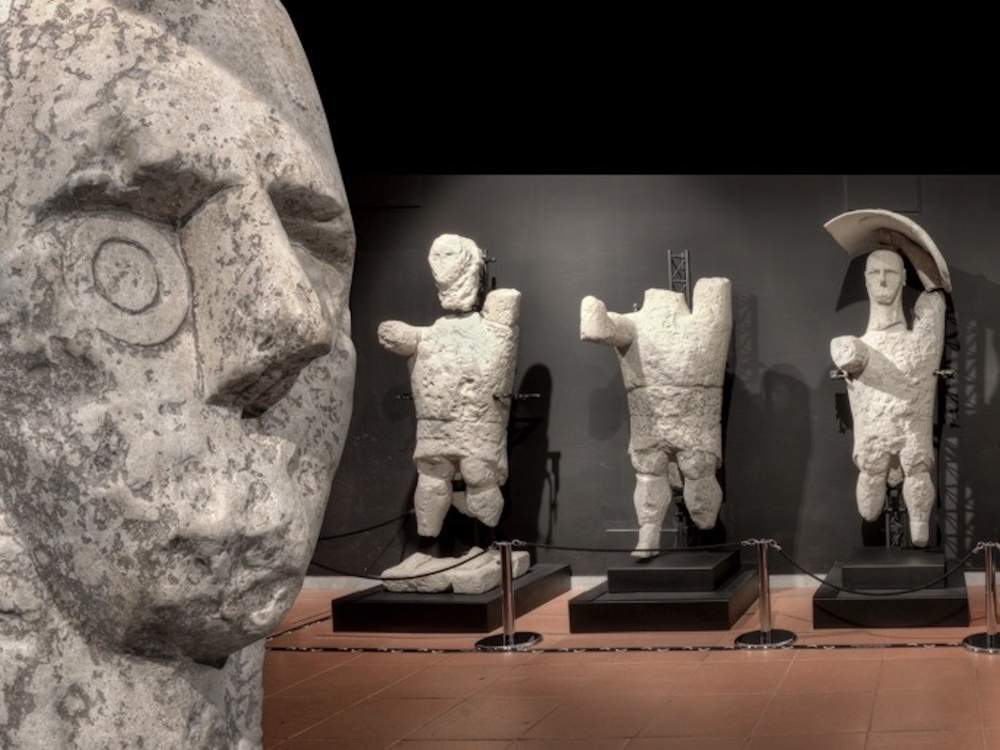

Era il marzo 1974 quando dagli scavi della necropoli sarda affiorarono 16 pugilatori, 6 arcieri e 6 guerrieri: 44 sculture in frammenti. Stanziati ora 24 milioni di euro per nuovi cantieri e ricerche nella penisola del Sinis