Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Flavia Foradini

Leggi i suoi articoliInserito nel 2023 dalla rivista «Time» fra le 100 personalità più influenti al mondo, l’oggi ottantunenne El Anatsui è uno degli artisti contemporanei più affermati a livello internazionale. Quest’autunno lo vede impegnato su più fronti, in primis nell’ambito della grande collettiva della Tate Modern sul Modernismo nigeriano. Ma appena prima di sbarcare nel Regno Unito, si inaugura a Vienna il sipario tagliafuoco che l’artista ghanese ha realizzato per la Wiener Staatsoper, su commissione dell’associazione non profit Mip (Museum in progress). Prima di lui, opere analoghe per il tempio della lirica viennese erano state realizzate, fra gli altri, da Cy Twombly, David Hockney, Maria Lassnig, Jeff Koons, Giulio Paolini e Anselm Kiefer. Per la stagione 2025-26 la giuria composta da Daniel Birnbaum, Bice Curiger e Hans Ulrich Obrist ha voluto El Anatsui, che ha così dato corpo alla sua nuova opera «Xohanami»: «Alcune delle mie sculture monumentali presentano analogie con stoffe o tendaggi, per via della loro forma fluida, ma non ho mai lavorato davvero con materiali tessili e men che meno con un sipario da teatro lirico. Nel 2023 avevo presentato “Behind the red moon” alla Turbine Hall della Tate Modern, un’installazione di forme gigantesche drappeggiate: un’evocazione del commercio marittimo che definiva il rapporto del Regno Unito con le sue colonie. La Turbine Hall è uno spazio molto teatrale, ma non nel senso classico del termine. Così, quando il “museum in progress” mi ha chiesto di realizzare il sipario tagliafuoco per l’Opera di Vienna, mi sono sentito attratto dall’idea di lavorare in un teatro lirico tradizionale. È la prima volta che lavoro in un edificio teatrale».

Da che cosa ha tratto ispirazione e come ha sviluppato «Xohanami», che ricopre tutti i 176 metri quadrati del sipario?

Siccome da poco mi sono ritrasferito in Ghana dopo un’assenza di oltre cinquant’anni, sto rivisitando alcuni dei motivi e delle fonti d’ispirazione dei miei lavori giovanili. Per esempio, i mercati locali, brulicanti di autentica vita quotidiana, mi hanno nuovamente colpito come luoghi giusti per cercare un’ispirazione per il teatro. Nei mercati cittadini ho quindi raccolto centinaia di vassoi di legno rotondi e anche pezzi di bancali di legno, e nel mio atelier con questi materiali ho costruito una folla di figure, l’ho fotografata e poi ho lavorato digitalmente sulla composizione definitiva per ottenere l’immagine di «Xohanami».

Quell’immagine della grande folla lignea di semplici persone dalla testa rotonda, fissata con speciali magneti alla struttura del sipario, pare interrogare il pubblico seduto in platea. Che cosa vuole trasmettere a chi vedrà il suo sipario prima di ogni rappresentazione?

Che al di là di quel teatro, che è uno spazio dell’immaginario, vi sono tanti mondi diversi: mondi pieni di vita e con riferimenti culturali totalmente diversi.

Lei si è formato alla scuola d’arte della città di Kumasi, in Ghana, dove si avvicinò all’arte occidentale e dove si diplomò alla fine degli anni Sessanta. Quali furono le sfide e gli effetti di quello studio sul suo sviluppo artistico?

La Kwame Nkrumah University of Science and Technology (Knust) era un’emanazione dell’università Goldsmiths di Londra, per cui mi formai sulle pratiche artistiche occidentali. Eravamo però costretti a usare materiali come il gesso, o simili, che tuttavia a quel tempo non erano disponibili altrove in Ghana, per cui quando completai gli studi la prima sfida che dovetti affrontare fu quella dei materiali. Ho insomma assorbito in primo luogo gli insegnamenti di una formazione artistica occidentale, e dopo mi sono messo a cercare ispirazioni e fonti autentiche dentro la mia cultura. Volevo creare un linguaggio artistico unico, radicato nella storia del continente africano, per cui, attingendo allo stesso tempo sia a linguaggi della tradizione sia all’arte contemporanea occidentale, ho cominciato a cercare materiali e oggetti reperibili in zona: materiali cui potevo dar forma agevolmente e che mi parlavano del mio ambiente e della mia cultura. Ho imparato che l’arte nasce da qualsiasi situazione, e credo che gli artisti siano più avvantaggiati se lavorano con ciò che nasce nel loro stesso ambiente.

Quali furono i primi materiali che utilizzò?

M’imbattei per caso nei vassoi di legno che le donne usavano nei mercati per presentare le loro merci (pesce, pomodori, peperoni). E mi misi a riflettere su che cosa fare di quei vassoi, visto che avevano già una loro fisionomia. Avevo cominciato a studiare le forme d’arte ghanesi, come i simboli grafici Adinkra, che non conoscevo ancora: da noi si studiava continuamente la storia europea ma non la storia africana, per cui per me fu una scoperta stimolante. Lavorai con i simboli Adinkra per cinque anni, cercando di comprendere com’erano costruiti e che significato avevano, e tentando di capire se avrei potuto crearne di miei. Ideai così un modo semplice di disporre quei simboli sui vassoi di legno, scaldando delle barre di ferro e marchiandoli sui vassoi. Quindi l’idea che l’arte dovesse essere qualcosa che scaturiva dal mio ambiente mi venne piuttosto presto, proprio per via di quel piano di studi britannico che ci aveva estraniati dalla nostra cultura. Più tardi la sfida diventò invece quella di inserire i miei lavori in un contesto internazionale. E in questo senso cominciai con una residency negli Stati Uniti e una mostra di sculture in legno nel 1980.

Pensando a questa sua riflessione sull’importanza della riscoperta della cultura autoctona, mi pare significativo che lei, parallelamente al suo lavoro come artista, abbia insegnato per mezzo secolo all’Università della Nigeria di Nsukka.

Insegnare è al tempo stesso un privilegio e una responsabilità. Ti porta a sviluppare una solida comprensione dei princìpi che regolano la comunicazione con altre persone. L’Università della Nigeria a Nsukka era un ambiente pedagogico avanzato e interdisciplinare, dove gli studenti ricevevano una formazione di base sia scientifica sia artistica. Ed è lì che ho conosciuto molti colleghi che per me sono stati fonte d’ispirazione, come Uche Okeke, Obiora Udechukwu e Chuka Amaefuna. In generale, mi piace essere circondato, e imparare, dall’energia dei giovani, sia all’università sia nel mio atelier. Credo sia anche importante farsi mentori e sfida per le generazioni più Giovani, che stanno cercando di trovare una propria voce.

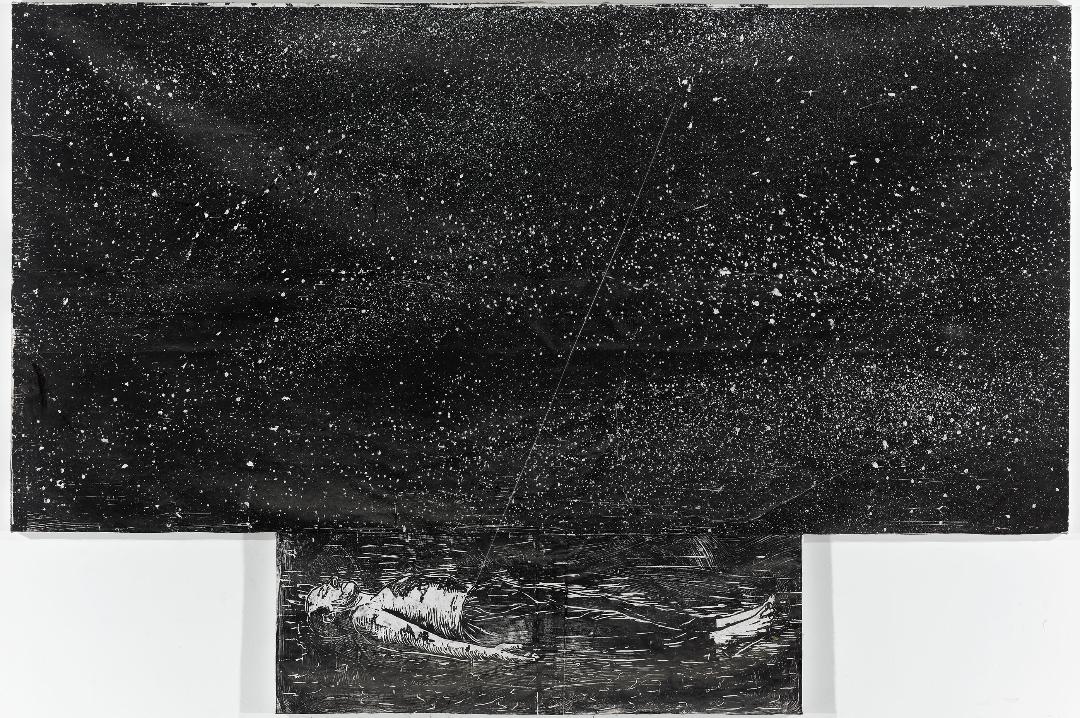

El Anatsui, «Xohanami», 2025

Come sono cambiati gli studenti in questo mezzo secolo?

Oggi, ovunque nel mondo, gli studenti hanno accesso a enormi quantità di informazioni su altri artisti e sull’arte del momento, e possono collegarsi con tutto il pianeta attraverso i loro smartphone. Traggono costantemente energia l’uno dall’altro e a me sembrano impegnati in politica quanto lo eravamo noi alla loro età, riflettendo in modo critico sulle forze che continuano a dar forma alla vita e alla cultura contemporanea, sia nel continente africano, sia nel resto del mondo. In generale, fare networking è più facile per loro, però molte delle sfide restano uguali, per esempio una sopravvivenza economica di base, o le sfide che devono tuttora fronteggiare gli africani che vogliano viaggiare all’estero.

Che cosa si sente di consigliare agli studenti d’arte di oggi?

È difficile dare consigli, ma direi loro che devono generare cambiamento. Al momento, la situazione generale non è buona, per cui come artisti dobbiamo impegnarci a cambiare, per migliorare le cose e dar vita a idee nuove.

Accanto alle esperienze con il legno, lei iniziò a usare anche diversi altri materiali e oggi è celebre per le sue sculture realizzate con tappi di bottiglia. Come nasce una sua opera?

Generalmente raccolgo in zona materiali diversi, li metto da parte nel mio atelier, qualche volta per anni, e poi di tanto in tanto li riprendo in mano, finché non riesco a individuare il giusto linguaggio per inventare nuove forme scultoree. La cosa importante è che nessuno dei miei materiali è nuovo o è prodotto specificatamente per un uso artistico, come per esempio il gesso o la tela.

Che cosa ci può dire del suo utilizzo, per le sue sculture, di frammenti di suppellettili rotte?

È una risposta positiva al tema del deterioramento, della rottura. La fine di una cosa è il prerequisito per un nuovo inizio.

I suoi lavori monumentali con i tappi di bottiglia non hanno una forma definitiva e fissa. I curatori possono perlopiù decidere come appenderli. Perché?

Una forma indeterminata è la mia proposta formale e concettuale, che riflette la natura dinamica della vita stessa.

Lei viene definito come un artista che crea arte con rifiuti e materiali riciclabili. Trova questa definizione calzante?

Preferisco descrivere i miei materiali come depositari del valore di vite e storie precedenti. Non sono neutri: sono materiali vivi, non sono materiali riciclabili.

Quattro anni fa lei ha partecipato a una mostra in cui veniva usata la realtà virtuale, svoltasi in 12 giardini botanici sparsi nel mondo. Quanto le è congeniale l’uso di tecnologie avanzate per la sua arte?

Se possono servire alle mie idee, le nuove tecnologie aiutano a ottimizzare tempi e sforzi e mi consentono di progettare su larga scala. Per il sipario tagliafuoco di Vienna ho dapprima costruito l’opera fisica, da cui poi ho composto un’immagine digitale. Tuttavia per risolvere problemi formali non esiste un sostituto della riflessione concentrata e del lavoro compiuto in uno spazio fisico e temporale.

Secondo lei da che cosa dipende la crescente vivacità della scena artistica panafricana? Chi sono a suo parere gli artisti africani più promettenti?

Finora vi sono state poche, se mai ve ne sono state, istituzioni di rilievo in Africa, anche se vi sono stati curatori dinamici e innovativi che lavoravano a livello internazionale, come i prodigiosi Okwui Enwezor, Koyo Kouoh, Simon Njami, Nana Oforiatta Ayim e Chika Okeke-Agulu, che hanno cambiato per sempre il dibattito internazionale grazie al loro impegno appassionato e convinto. Ora possiamo guardare all’Africa Institute di Sharjah e a nuovi musei in Africa e nel Medio Oriente, con assi geopolitici completamente diversi. Nell’ultimo decennio artisti affermati come Yinka Shonibare, Michael Armitage, Ibrahim Mahama e altri stanno creando ambiziose fondazioni non profit, tese a obiettivi sociali e filantropici interconnessi col mondo. È importante anche il fatto che musei, fiere d’arte, gallerie e collezionisti abbiano sostenuto questo sviluppo nella ricerca di nuovi talenti, in un mondo dell’arte più ampio e più inclusivo.

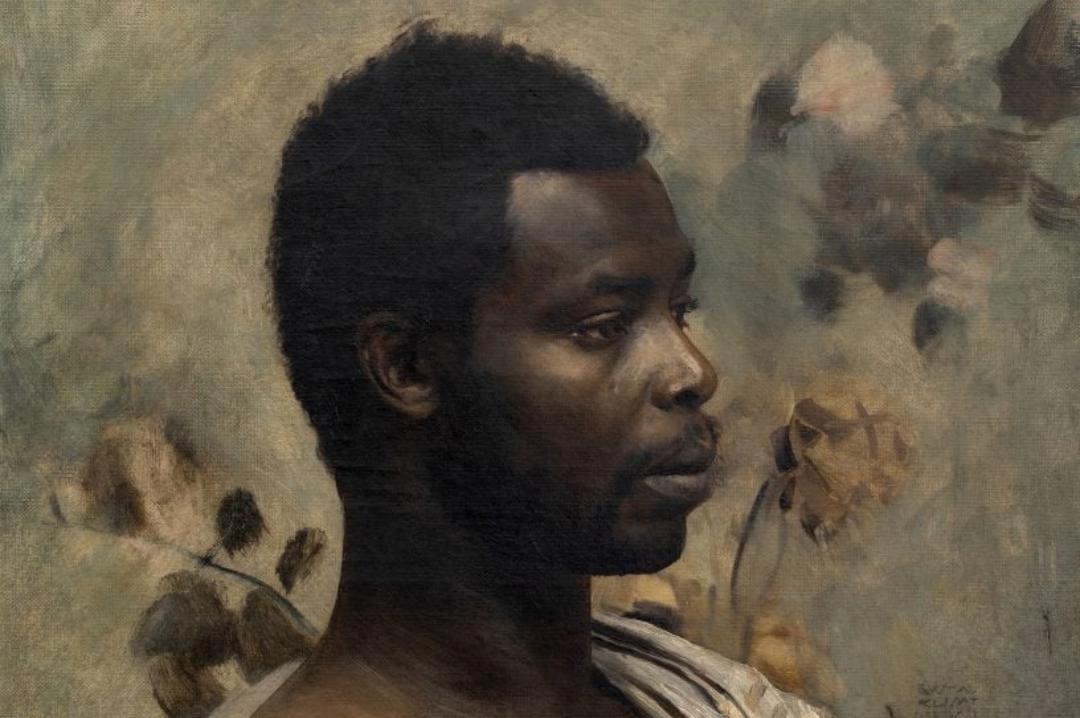

El Anatsui, Tema studio, 2025. © El Anatsui Studio

Trova che oggi vi sia in generale una migliore comprensione della stratificazione e della complessità del patrimonio artistico panafricano? O che cosa è necessario fare a livello internazionale per comprenderlo appieno?

Soprattutto attraverso gli sforzi di curatori di grandi musei sia in passato sia ora; di scrittori e accademici in università cruciali nel mondo; di artisti sia in Africa sia altrove, e della sempre maggiore diffusione della cultura popolare africana, del suo design e della sua arte, in molte istituzioni fuori del continente africano vi è un crescente livello di conoscenza generale della cultura africana odierna. Ma questa tendenza revisionista deve continuare, sviluppando allo stesso tempo nuove iniziative e nuovi assi strategici, come il Museum of West African Art che aprirà a breve in Nigeria, e l’Africa Institute a Sharjah.

Il colonialismo è tuttora una forza tangibile in Africa?

Lo sfruttamento delle risorse umane e naturali del continente è un fenomeno perdurante. È mutato a seconda delle esigenze del momento, per esempio dall’oro ai minerali necessari all’odierna industria informatica. Si tratta di storie di violenza impossibili da superare o cancellare. Ci si convive, integrandole nella narrazione generale.

Come considera l’attuale discussione sulla restituzione di manufatti e opere d’arte africane attualmente esposti in musei occidentali? Ritiene che dovrebbero essere riportati in Africa per essere esposti al pubblico?

Ogni società dovrebbe avere a disposizione la propria arte, affinché la gente del luogo possa vederla, conoscerla e trarne ispirazione. È ora che quelle opere d’arte vengano restituite alle loro radici, invece che essere concentrate nelle roccaforti di una parte del mondo, cioè dell’Occidente. La ragione principale addotta per la mancata restituzione ai legittimi luoghi d’origine è che non vi sono musei o luoghi sicuri per custodire le opere. Ma ciò che opportunisticamente si ignora è che quei manufatti sono stati rubati in palazzi africani dove sono stati salvaguardati per secoli. E quei palazzi esistono ancora.

Che cosa dovrebbe o potrebbe essere un museo del XXI secolo per gli artisti e per il pubblico?

Un luogo aperto, vibrante e vario, in cui tutti siano i benvenuti per incontrarsi, partecipare e apprendere; un luogo in cui gli studi sull’arte e sugli artisti siano presentati nel modo più inventivo possibile e nel contesto delle varie, specifiche storie.

E che cosa dovrebbe poter trasmettere al pubblico l’arte del XXI secolo?

Tutte le forme e possibilità del valore e del significato della creazione umana; l’infinita ingegnosità umana; l’immaginazione e la creatività positiva, nelle loro espressioni più potenti e audaci.

Qualche tempo fa lei diceva di sognare la possibilità di rifiutare mostre e incarichi, per poter lavorare liberamente. È ancora di quest’opinione?

Sto ancora cercando di ridurre il rumore di fondo della quotidianità e le necessità della vita, per potermi focalizzare sulla realizzazione di nuovi lavori. Ma, allo stesso tempo, voglio continuare a impegnarmi nel mondo e a esporre le mie opere in diversi contesti. Produrre lavori in risposta a specifici luoghi, specialmente dove la mia opera può contribuire a potenziarne la qualità, può essere una prospettiva stimolante e coinvolgente. Un esempio, in questo senso, è «Second Wave», commissionatami dalla Haus der Kunst di Monaco nel 2019. Per realizzarla ho raccolto migliaia di lastre litografiche in alluminio da editori di riviste e libri, e ho creato un’opera che copriva l’intera facciata dell’edificio.

Che cosa pensa dell’odierno mercato internazionale dell’arte e dell’idea che un’opera d’arte sia un asset?

Per quanto mi riguarda, la mia produzione artistica ha raggiunto un certo valore monetario e il mercato dell’arte mi ha fornito un certo successo finanziario, però la motivazione all’acquisto di una mia opera dovrebbe essere il suo valore culturale ed estetico e non un investimento speculativo.

Se si prescinde dalle sue mostre autunnali a Londra, in primis la collettiva sul Modernismo Africano alla Tate Modern, qual è un suo progetto del prossimo futuro che vorrebbe fortemente realizzare?

Ne ho diversi, ma per scaramanzia non glieli dico.

El Anatsui, Tema studio, 2025. © El Anatsui Studio

Altri articoli dell'autore

Un percorso in dieci capitoli, dal XV secolo all’oggi, nella storia e nell’evoluzione di questo genere è allestito nelle sale del museo viennese

A Vienna ha riaperto la Sala degli Ori del Belvedere Inferiore, uno degli spazi più pregevoli dell’imponente complesso commissionato da Eugenio di Savoia all’architetto Johann Lucas von Hildebrandt

La scorsa primavera la ricomparsa del dipinto alla Tefaf di Maastricht ha fatto sensazione perché mancava all’appello da decenni. Valutato 15 milioni è però rimasto invenduto. Le autorità austriache e ungheresi stavano intanto collaborando per dipanare una complessa storia di provenienza e di documenti doganali falsificati. Ora la procura di Vienna ha ordinato il sequestro dell’opera

Al Belvedere Inferiore le famose teste di carattere dello scultore tedesco sono esposte solo con il numero di serie e accanto a lavori di artisti coevi