Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Elena Franzoia

Leggi i suoi articoliMentre si fanno sempre più insistenti le voci sulla possibile (e mai smentita dal diretto interessato) candidatura a sindaco di Firenze, il direttore uscente delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt è stato nominato venerdì scorso dal ministro Sangiuliano direttore del Museo e del Real Bosco di Capodimonte a Napoli, come da sua unica e precisa proposta nel totonomine dei nuovi «superdirettori». Avevamo intervistato Schmidt nei giorni immediatamente precedenti la nomina, e sollecitato sul tema Capodimonte aveva affermato: «Intanto amo Napoli. Poi Capodimonte è senza dubbio l’unico complesso museale italiano paragonabile alle Gallerie degli Uffizi per complessità del luogo e ricchezza e varietà delle collezioni». A Firenze il suo ruolo sarà assunto da Simone Verde, direttore uscente del Complesso della Pilotta a Parma.

Direttore Schmidt, un necessario e inevitabile bilancio di fine mandato agli Uffizi: quali sono i tre principali obiettivi raggiunti?

Una fondamentale realizzazione quasi completa è quella delle nuove sale. Gli ambienti non sono più bui, con allestimenti basati su principi diversi. Una narrazione unitaria caratterizza infatti le 5 sezioni corrispondenti alle diverse collezioni, consentendo un migliore orientamento. Con la nostra squadra curatoriale e tecnica abbiamo studiato il principio di grande successo di «rendere rilevante ai nostri tempi l’arte del passato» seguito negli anni ’50 per le sale medievali da Gardella, Scarpa e Michelucci e dall’allora direttore Roberto Salvini: una narrazione cioè fondamentalmente cronologica, ma con qualche elemento topografico e tematico, che oggi caratterizza ad esempio le sale del ’500 o quelle dedicate agli autoritratti.

Una seconda iniziativa di cui siamo particolarmente soddisfatti sono gli «Uffizi diffusi». Utilizzando il nostro marchio, proponiamo opere conservate principalmente nei nostri depositi per «attivare» quelle già presenti in un determinato luogo. Si tratta di mostre sviluppate con gli enti pubblici territoriali oppure di prestiti a medio-lungo termine, come abbiamo fatto a Ravenna con la Casa di Dante. In soli 3 anni abbiamo realizzato 45 progetti, per la maggior parte in Toscana ma anche in Umbria, Marche e Romagna. Tra quelli più belli, e a loro modo unici, ci sono stati riportare la Madonna del Baldacchino di Raffaello nel Duomo di Pescia e la Pala della Santa Umiltà di Pietro Lorenzetti a Faenza, come atto di solidarietà nei confronti della città di cui la Santa è originaria e patrona, fortemente colpita dall’alluvione che ha devastato la Romagna. Entrambi i progetti si stanno rivelando un enorme successo, come sempre. Sappiamo infatti che l’82% dei visitatori, sia residenti abituali sia persone giunte appositamente da fuori, si recano per la prima volta nei nostri musei partner proprio grazie agli «Uffizi diffusi». Rimane però ancora da riqualificare la Villa Ambrogiana di Montelupo, intesa come una vera e propria succursale sul territorio delle nostre gallerie dalla straordinaria ricchezza storica, artistica, architettonica, paesaggistica e botanica, una vera chicca per i visitatori. L’idea è non solo realizzare mostre, ma anche valorizzare la storia dell’edificio, molto legato agli ultimi Medici e per un periodo prigione dei cosiddetti criminali psichiatrici.

Un terzo punto di cui vado fiero riguarda l’organizzazione. Pur accrescendo sconti e gratuità, grazie all’introduzione della bigliettazione dinamica, legata alla stagionalità e alle diverse ore del giorno, e dei biglietti annuali con priorità di ingresso siamo riusciti ad accrescere i nostri introiti da 16 milioni di euro nel 2015, quando sono arrivato, a più di 60 nel 2023, quadruplicando le entrate tanto da poterci in teoria completamente autofinanziare. Il personale viene pagato dal Ministero, ma noi inviamo a Roma il 20% degli incassi, più o meno lo stesso, per il sostentamento di musei più poveri. Abbiamo inoltre differenziato gli introiti, oggi provenienti anche da diritti di immagine, visite speciali, riprese video e donazioni, per la maggior parte provenienti dall’estero. Aggiungo un quarto risultato: l’istituzione di un dipartimento dedicato all’accessibilità. Già negli anni ’80 il dipartimento per l’educazione degli Uffizi fu il primo a realizzare attività per i visitatori non vedenti. In stretta collaborazione con le associazioni che tutelano i diretti interessati, abbiamo realizzato ausili per la visita come i primi due libri tattili o per le attività con i malati di autismo, ma abbiamo anche formato 60 operatori in Lis, la lingua dei segni italiana, oltre a realizzare video in Lingua dei segni internazionale. A Boboli rimane molto da fare, ma abbiamo intanto introdotto informazioni sulle pendenze e percorsi ad hoc per i portatori di disabilità motorie.

Quali sono altri progetti importanti che rimangono assolutamente da realizzare?

Sicuramente la riapertura del Corridoio Vasariano, chiuso dai Vigili del Fuoco pochi mesi dopo la mia presa di servizio. Già alla fine del mio primo mandato eravamo giunti per la prima volta ad avere un progetto esecutivo, ma l’arrivo del Covid-19 ha interrotto questo processo ripreso speditamente nel 2021. Sono però emerse debolezze strutturali specialmente nelle aree colpite dallo scoppio delle bombe, sia relative all’attentato di via dei Georgofili sia messe in Oltrarno dalla Wehrmacht nazista durante la seconda guerra mondiale, a cui abbiamo ovviato posizionando dozzine e dozzine di catene, oggetto di una variante. Abbiamo inoltre eliminato le barriere architettoniche, rendendo il percorso completamente accessibile, e i sistemi di tamponamento temporaneo delle finestre, valorizzando l’architettura vasariana.

Ci vorrà ancora qualche mese per installare le epigrafi di età classica che il Corridoio ospiterà, ma si finirà comunque in tempo per il 31mo anniversario della strage dei Georgofili. Un altro importante progetto lanciato ma ovviamente non finito è Boboli 2030, costituito da una quarantina di sottoprogetti modulari da finanziare con gli introiti della bigliettazione. Abbiamo già ricevuto generosissime donazioni, in particolare dalla filantropa statunitense Veronica Atkins che ha devoluto 4 milioni e mezzo di euro per il restauro e la rifunzionalizzazione dell’anfiteatro. Attualmente siamo al lavoro con più di 10 dei progetti di Boboli 2030, come la caffetteria-ludoteca al Prato dei Castagni. Sono comunque molto contento. Di fatto non c’è niente di quello che avrei voluto fare che si sia poi rivelato non realizzabile.

L’aumento dei flussi agli Uffizi è causa o effetto dell’overtourism?

Un grande attrattore come gli Uffizi può essere un grosso problema per la città se la situazione non viene gestita, se cioè l’amministrazione pubblica intende solo fare cassa. Vale per entrambi la stessa regola: il management della domanda rispetto all’offerta, che ovviamente riguarda anche l’usura dei beni architettonici e paesaggistici. Noi ce ne stiamo attivamente occupando non solo con una politica della bigliettazione basata sulla destagionalizzazione, ma anche con il decentramento attuato attraverso gli «Uffizi diffusi». Quando la Villa Ambrogiana sarà aperta, i non pochi turisti che già ora pernottano ad Arezzo o Montecatini, affollando i treni usati dai pendolari o occupando i parcheggi fiorentini, troveranno un polo attrattore in più rispetto a Siena o San Gimignano. Certo a Firenze verranno lo stesso, ma magari solo un giorno, dedicandosi poi alla scoperta del territorio. Lo stesso vale per gli ospiti delle crociere, che da Livorno e La Spezia possono arrivare molto più facilmente a Montelupo che a Firenze. È un modo per far godere dei lati positivi del turismo anche le località più piccole.

Dopo anni alla guida del più visitato tra i musei autonomi statali, qual è la sua valutazione della «riforma Franceschini»? Che cosa manca per rendere davvero funzionale l’autonomia museale?

I principi della Riforma Franceschini del 2014 vengono visti anche dall’attuale governo come un successo, tanto che sono stati aggiunti altri musei. È però stato notato che l’organizzazione, soprattutto nei poli museali, non era ottimale, e infatti verranno attuate delle fusioni come ad esempio a Firenze tra Musei del Bargello e Galleria dell’Accademia, con enormi vantaggi non solo per la continuità tematica rappresentata dalle opere di Michelangelo ma anche sotto il profilo economico e organizzativo. Alcuni musei erano del resto stati classificati in seconda fascia perché non c’erano abbastanza posti in prima. I tre punti di questa autonomia speciale, e cioè parziale, riguardano il bilancio (siamo equiparati a uffici periferici dello Stato), l’autonomia scientifica e l’organizzazione interna, limitata però da una serie di leggi.

Abbiamo in questo senso lavorato in modo molto produttivo con i sindacati per una riorganizzazione funzionale interna agli Uffizi, in modo che ognuno possa occuparsi di ciò per cui si è formato e qualificato. Abbiamo poi potuto rimpolpare alcune funzioni attingendo all’agenzia in house del Ministero, Ales, soprattutto in campo economico, finanziario e giuridico. Non abbiamo però alcuna voce in capitolo per quanto riguarda la dotazione di personale, in quanto giuridicamente comporterebbe un cambiamento di status dei musei stessi. Certo sarebbe auspicabile una maggiore collaborazione con la Direzione Generale Organizzazione che si occupa delle dotazioni organiche, anche attraverso sopralluoghi specifici o dando maggior voce ai direttori, data la forte carenza di personale riscontrata ovunque in ambito museale.

Come valuta la prevista riorganizzazione del Ministero della Cultura in via di definizione?

Si tratta di una riorganizzazione apicale che tocca in maniera soltanto indiretta i musei dotati di parziale autonomia, come il nostro. Da decenni comunque tutti si lamentavano di come il problema non fosse solo la complessità dell’organizzazione sul territorio, ma anche quella del Ministero stesso. Ci si augura che la riforma degli uffici centrali, possibile solo se si attua una vera e propria riorganizzazione generale, porti a una gestione più efficace ed efficiente.

Altri articoli dell'autore

Nella Kunsthaus di Zurigo la prima panoramica completa sugli ultimi 25 anni dell’artista eclettica e ironica, che realizza performance come «dipinti esplosi»

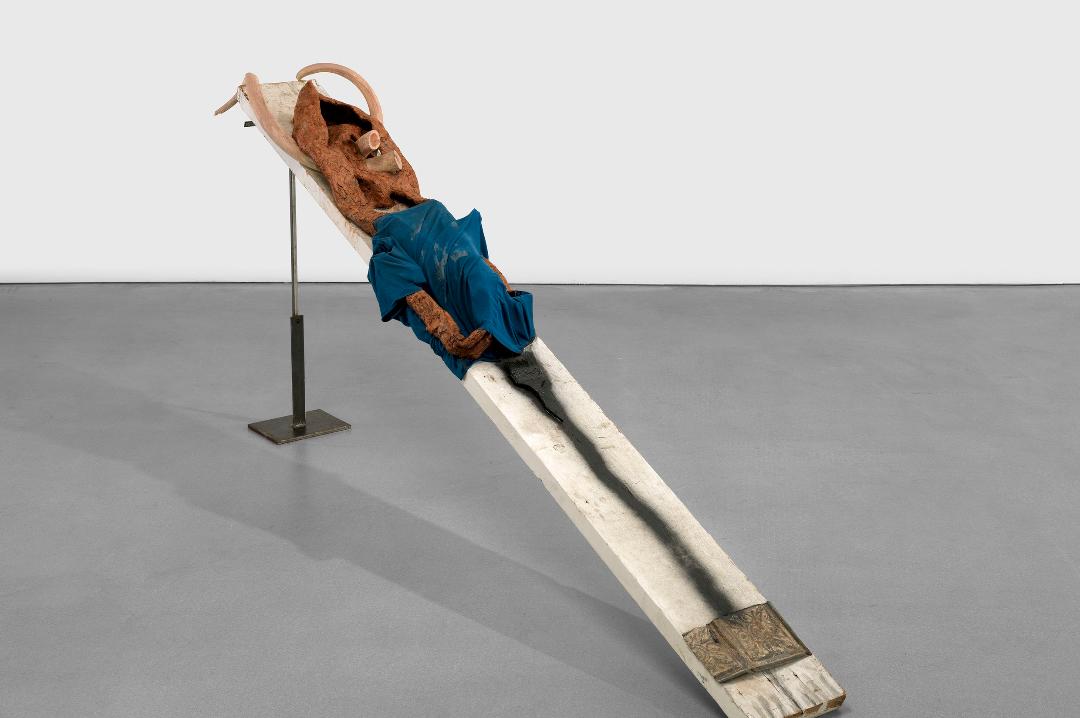

L’istituzione londinese rende omaggio allo scultore svizzero attraverso tre mostre che lo mettono in dialogo con le artiste Huma Bhabha, Mona Hatoum e Lynda Benglis

Una mostra illustra il difficile recupero della «Traversata del Mar Rosso» che nel 1914 venne acquisita dalla National Gallery of Ireland a un prezzo ben inferiore al valore proprio per lo stato di conservazione

In mostra al Kmska la monumentale pala della Chiesa degli Agostiniani restaurata nell’ambito del programma di conservazione, avviato nel 2012, del corposo nucleo di opere del maestro fiammingo del museo