Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Matteo Bergamini

Leggi i suoi articoli«Questa mostra è un evento storico, anche per i musei stessi: d’ora in poi, organizzando mostre dedicate all'arte indigena, sarà necessaria la nostra inclusione»: così Txai Suruí, curatrice con Lahayda Mamani Poma e Thyago Nogueira commenta «Paiter Suruí, Gente de Verdade: um projeto do coletivo Lakapoy», l’ultima esposizione che si è inaugurata lo scorso fine settimana all'Istituto Moreira Salles (IMS) di San Paolo. Un progetto piuttosto speciale, che espone più di 800 immagini raccolte dagli archivi familiari della comunità indigena Paiter Suruí e digitalizzate, corrisposte da una caratteristica molto fuori dal comune, quando si parla tradizionalmente di «fotografia indigena»: ogni singolo scatto è stato infatti realizzato dagli stessi componenti del popolo originario.

Ma andiamo per ordine: Paiter Suruí, nella lingua Tupi-Mondé, significa esattamente «Persone vere» (gente de verdade); il gruppo è attualmente composto da circa 2mila abitanti, divisi in oltre 40 aldeias (villaggi indigeni), sparsi nell’area amazzonica demarcata nel 1983 con il nome «Sete de Setembro», sul confine tra gli stati di Roraima e Mato Grosso, nel Brasile occidentale.

Il nome non è casuale: fu infatti il 7 settembre 1969 che per la prima volta il popolo Paiter Suruí entrò in contatto con un gruppo non-indigeno: «Arrivò una spedizione della Funai (Fundação Nacional do Índio, organo governativo brasiliano responsabile della formulazione e attuazione di politiche relative ai popoli indigeni nel Paese, sostituto nel 2024 con il MPI, Ministério dos Povos Indígenas, creato dal Governo Lula, ndr), capitanata dal fotografo tedesco Jesco von Puttkamer, che iniziò a puntare il suo lungo obiettivo “contro” i nativi, tanto che questi ultimi scambiarono la macchina fotografica per un’arma, e quasi uccisero l’uomo bianco con arco e frecce! Era la dimostrazione perfetta di come, sempre, le nostre popolazioni sono state attaccate senza spiegazioni, anche sotto un apparentemente innocuo interesse antropologico», ci spiega durante l’allestimento della mostra Ubiratan Suruí, fotografo e integrante del Coletivo Lakapoy, autore degli ultimi scatti (in ordine cronologico) che compongono la mostra, realizzati nell’ultimo anno in diversi villaggi e a diverse personalità, dagli influencer ai bambini.

Von Puttkamer, nel corso della sua attività, raccolse uno dei più importanti archivi audiovisivi indigeni del Brasile, attualmente conservato presso l’IGPA (Instituto de Geociências) dell’Università PUC (Pontifícia Universidade Católica) dello stato di Goiás. Un archivio che, come ci racconta Ubiratan, si sta tentando riportare in Terra Indigena, seguendo l’onda delle doverose restituzioni che oggi si stanno concretizzando da un lato all’altro del mondo. «Quell’archivio è stato creato “rubando” le nostre immagini, i nostri ritratti, come sempre succede durante una invasione. E visto che quelle immagini ci rappresentano, dovrebbero essere conservate nella Sete de Setembro, e non in un archivio a Goiânia, terra con la quale non condividiamo nulla».

Quello che con molto sforzo questo progetto è riuscito a realizzare, però, grazie a una collaborazione tra il collettivo Lakapoy e la stessa PUC, è stato proiettare queste antiche immagini dentro la comunità: la maggior parte dei Paiter Suruí ritratti all’epoca, infatti, non aveva mai visto le fotografie scattate allora, ed è impressionante assistere, in mostra, al «riconoscimento» dei propri affetti da parte degli anziani del villaggio, presenti nel ’69, per ricostruire una storia dove noi, pubblico, non vediamo assolutamente nulla dell’Archivio di Jesco, ma possiamo immaginare una memoria attraverso i racconti dei Paiter.

«L’obiettivo del collettivo è quello di preservare e recuperare le culture indigene che si sono perse nel tempo. Mio nonno e mio padre mi raccontavano varie storie sul primo contatto e sui rituali che svolgevano per tentare di sopravvivere alle epidemie. Io, però, potevo solo immaginare quelle scene. Sono nato in un’epoca in cui molte pratiche culturali del mio popolo già non esistevano più. E come si fa a vedere una storia senza averne un’immagine? Per questo, dal 2016, all'inizio senza alcuna sovvenzione, abbiamo iniziato a cercare quelle foto», racconta Ubiratan.

Pubblicato nella rivista ZUM dell’Istituto Salles nel 2021, il progetto nel 2023 è stato selezionato come vincitore della borsa di produzione patrocinata proprio da ZUM/IMS e, finalmente, ha potuto vedere la luce. «Volevamo creare un archivio del nostro popolo e restituire quelle immagini alla comunità. Abbiamo cercato nei villaggi, scoprendo che alcune famiglie conservavano album nelle loro case; abbiamo trovato le prime fotografie scattate dai pajé (sciamani, ndr), e abbiamo osservato come ogni fotografia raccontava una storia attraverso lo sguardo di chi è ritratto», ci racconta Ubiratan, che aggiunge: «Non è stato facile. Con pazienza, abbiamo dovuto spiegare a tutti i coinvolti che le loro foto private, oggi in mostra nella maggiore metropoli dell’America del Sud e che saranno osservate da migliaia di persone, potevano aiutarci a riscrivere la nostra traiettoria. È un progetto che non racconta solo della nostra identità, ma anche dell'autodeterminazione del riappropriarci della nostra storia, persino di immaginare ciò che è stato dimenticato».

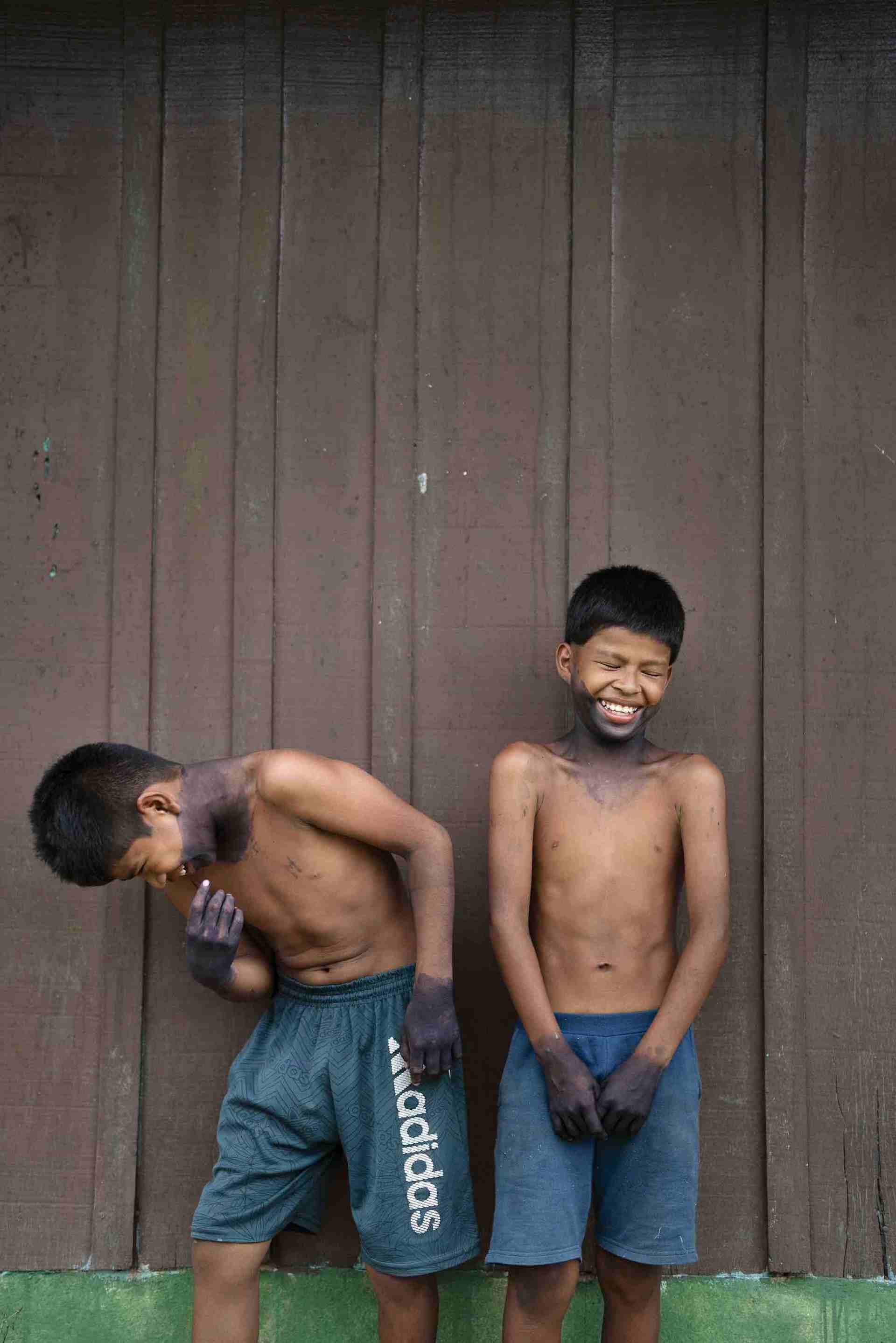

Abner Suruí, Joaquin Neto Suruí, Aldeia Gabgir, 2024

Insomma, quello che di buono fece la spedizione, più di cinquant'anni fa, fu lasciare alcune macchine fotografiche ai membri dei villaggi, così che oggi entrare in «Paiter Suruí, Gente de Verdade» (fino al prossimo 2 novembre) significa immergersi realmente in una sorta di album di famiglia che ha mantenuto, come sempre accadeva con la fotografia analogica, una profonda interazione con le proprie immagini: tra le oltre 800 copie digitalizzate, disposte dal soffitto al pavimento, una serie è stata dotata di alcune brevi narrazioni, firmate tra gli altri protagonisti anche dalla stessa Txai Suruí.

Così, per la prima volta, questi volti non sono l’oggetto della «nostra» investigazione, ma l’auto-ritratto delle proprie stesse vite, di abitudini, di amori, di incontri su amache, in piccoli bar, nei matrimoni, durante competizioni sportive, nelle foto scolastiche, e in atteggiamenti già «occidentalizzati».

È la storia indigena narrata in prima persona, e tra le centinaia di immagini ci si perde nel pensare a ipotetiche narrazioni, nel creare caratteri e nel chiedersi cosa è successo (eccola, la relazione in prima persona) rispetto a fotografie strappate, altre dipinte in alcune parti, altre ancora riportanti soggetti non graditi o macchiatisi di crimini, che sono stati nel corso degli anni cancellati e trasformati in alterità diaboliche o semplicemente in figure senza connotati umani.

«Lavorando a questo progetto ho capito quanto queste foto fossero preziose. Non sono semplicemente “immagini”, tanto che per i Paiter Suruí non esiste la storia della fotografia bella o brutta: ogni scatto è un oggetto d’intimità, e anche un sacrificio: per avere una fotografia bisognava uscire dal villaggio e magari percorrere decine di chilometri per trovare un laboratorio per sviluppare, stampare e, alla fine, custodire tutto. Ogni immagine era, ed è, un tesoro che ci racconta anche di come il clima della foresta, con la sua umidità, abbia affettato la conservazione, aggiungendo ai corpi, ai volti e al paesaggio sociale, macchie, pigmentazioni particolari, granulosità», racconta Lahayda Mamani Poma, che sottolinea anche come questo archivio sia una sorta di attraversamento nel tempo, la cartina tornasole di come il mondo non-indigeno sia entrato nella vita delle comunità e le abbia trasformate.

A tal proposito dicevamo, appunto, degli influencer: lo sono i giovani Oyorekoe Luciano Suruí e Samili Paiter, a loro volta integranti del collettivo Lakapoy che, quotidianamente, divulgano la vita dell’aldeia attraverso Instagram. Ma la «civiltà dei consumi», televisione, vestiti di fibra sintetica, utensili di plastica, automobili e oggi, appunto, social network, non è cosa nuova nel cuore dell’Amazzonia. Contemporaneamente all’ingresso in territorio indigeno dei «Miti d'oggi», per citare il mitico saggio di Roland Barthes, avveniva lo sfruttamento mortale della foresta e le malattie occidentali decimavano la popolazione; negli anni ’70, tra morbillo, influenza e varicella, si passò da circa 5mila abitanti a qualcosa come 200 sopravvissuti, disposti su 240mila ettari. Una situazione tragica ricordata anche da Almir Narayamoga Suruí (cacique-geral della comunità Suruí, che ha supervisionato la mostra): nei primi anni ’90, nell’indifferenza di qualsiasi istituzione, solamente dall’area della demarcazione Sete de Setembro partivano qualcosa come 500 camion di legna al giorno, frutto di una politica di sfruttamento selvaggia; oggi, tra le altre cose, le aldeias Suruí sono state anche responsabili della riforestazione di oltre un milioni di alberi in quest’area dell’Amazzonia.

«Noi non vogliamo essere guardati come vittime, ma situarci come l’anello di congiunzione tra due culture in dialogo, oggi entrambe indispensabili l’una per l'altra», ricorda Txai Suruí. «Entrare in questo album di famiglia di dimensioni museali è osservare i popoli originari, per la prima volta, attraverso il loro stesso sguardo, lontani dall'approccio etnografico, esotico o antropologico che ha sempre accompagnato le ricerche di questo tipo. Quando scrivo che siamo Gente de Verdade è perché anche noi, come tutti, abbiamo una vita fatta di necessità, di desideri, di problemi sentimentali, di compleanni, feste, tradizioni, lavoro, delusioni...».

E di volontà, aggiungiamo noi: quella, per esempio, di portare questa esposizione nel cuore del territorio Sete de Setembro, perché a lì appartiene. E mostrare agli stessi Paiter Suruí quanto il loro sguardo non solo sia arrivato molto lontano, ma possa ispirare le future generazioni ben oltre il «semplice» tema dell'immagine.