Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Era il 15 aprile 1874 quando lo studio parigino del fotografo Félix Nadar, al 35 di Boulevard des Capucines, si apriva per ospitare una mostra di pittori anticonformisti, in polemica con il dettato delle Accademie e con l’arte presentata dai Salon ufficiali. Alla lustra finitezza di quella pittura, la gran parte dei presenti (Claude Monet, Alfred Sisley, Camille Pissarro, Pierre-Auguste Renoir, Berthe Morisot, Paul Cézanne e altri) opponevano i loro tocchi di pennello sfrangiati, capaci di cogliere i fremiti della luce e l’accelerazione della «vie moderne». Un critico che voleva dileggiarli li definì «impressionisti» (prendendo spunto dal piccolo, magnifico dipinto «Impression, soleil levant» di Monet) ma ottenne l’effetto opposto e la sua definizione divenne il loro (in seguito fortunatissimo) marchio. La mostra non ebbe alcun successo di mercato ma aprì la strada alla modernità e alla fama mondiale di quella pittura così nuova, di cui oggi ricorrono i 150 anni dalla «nascita».

In attesa di essere saturati dalle inevitabili mostre ecumeniche sull’Impressionismo che ci accompagneranno nel 2024, ci si può intanto godere un progetto più mirato con «Cézanne/Renoir. Capolavori dal Musée de l’Orangerie e dal Musée d’Orsay», la mostra curata da Cécile Girardeau e Stefano Zuffi con cui Palazzo Reale, con Milano-Cultura, Skira Arte, cui si deve anche il catalogo, e Museum Studio, in collaborazione con i musei prestatori, dal 19 marzo al 30 giugno celebra l’anniversario (già prima dell'apertura erano stati venduti oltre 26mila biglietti).

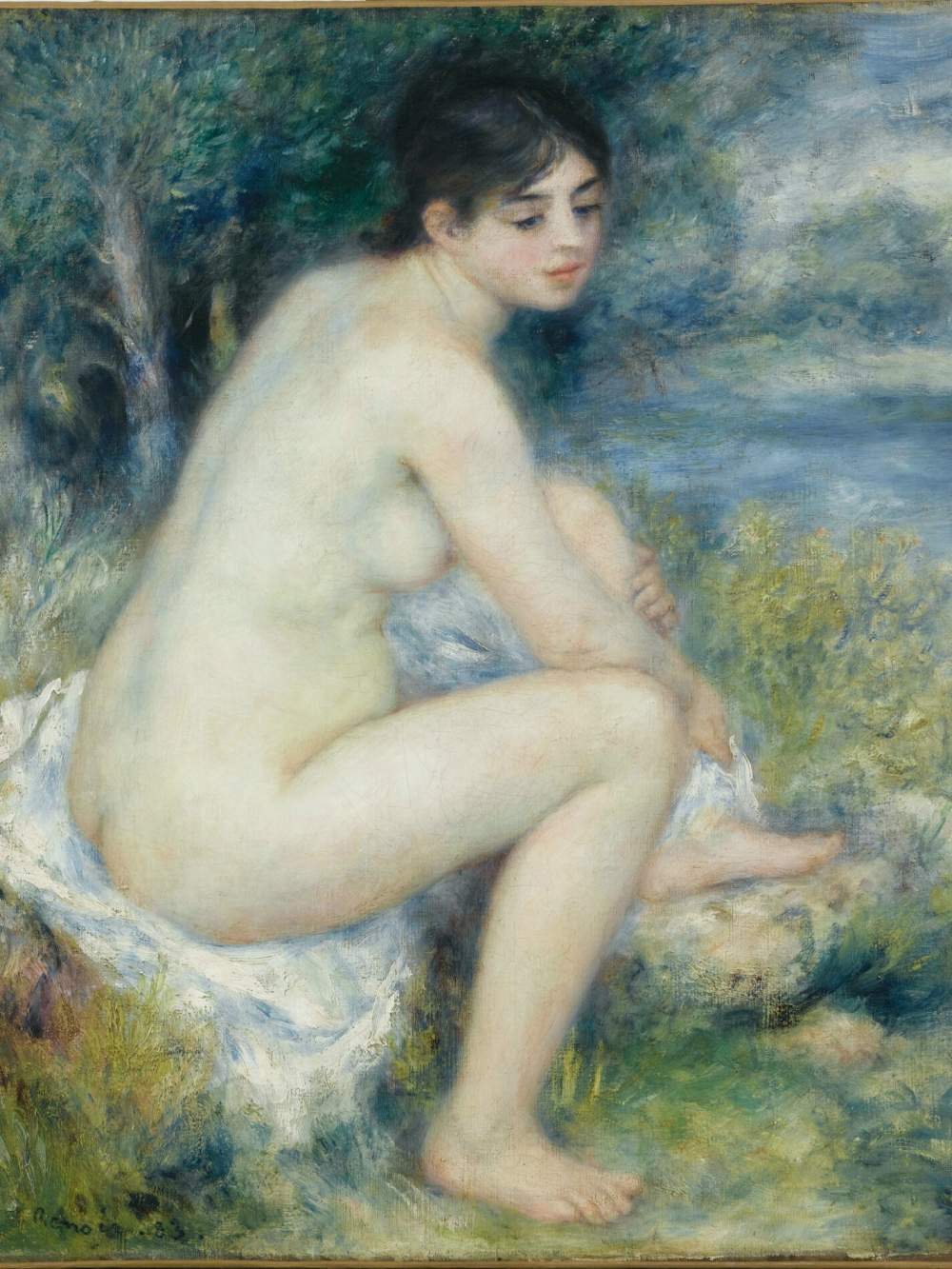

Dai due musei parigini, che conservano loro opere miliari, giungono dipinti famosi di entrambi, posti a confronto per evidenziare punti di contatto e differenze fra i due artisti: il primo (impareggiabile, amatissimo da artisti e studiosi, «padre» del Cubismo) così severo nell’indagine rigorosa del reale attraverso strutture geometriche primarie, il secondo invece sensuoso, armonioso e lieve. Eppure loro, che iniziarono insieme, si stimavano e rimasero amici fino alla fine.

I confronti sono facilitati dall’ordinamento tematico del percorso (paesaggi, nature morte, ritratti e le serie, così diverse, delle loro bagnanti), per evidenziare, in chiusura, l’eredità lasciata a un altro gigante come Picasso, accostando «Pomme et biscuits» (1880) del maestro di Aix alla sua «Grande nature morte» (1917) e «Femme nue couchée» (1906) di Renoir al «Grand nu à la draperie» (1921-23) del catalano. A illuminarne i diversi aspetti è il ricco public program per adulti (che si aggiunge al programma didattico per bambini), sviluppato con l’Institut Français.

Leggi anche:

Il Musée d’Orsay presta 178 opere

Altri articoli dell'autore

Da oggi fino al 30 luglio, e poi dal primo settembre, il monumento non sarà accessibile per consentire le indagini nel settore orientale e permettere il restauro delle strutture. Non mancheranno momenti di condivisione del lavoro con aperture straordinarie da dopo l’estate fino a marzo 2026

Il Corso va a colmare un vuoto particolarmente avvertito in Lombardia dove sono sempre più necessarie delle competenze nell’ambito della stima e valutazione delle opere d’arte

In controtendenza rispetto al criterio di ritorno di visibilità, comune negli atti di mecenatismo, il progetto di Intesa Sanpaolo privilegia il valore identitario delle opere e non la loro notorietà. In autunno una mostra celebrerà la ventesima edizione

Milano rende omaggio all’artista con una grande mostra diffusa tra Palazzo Reale, il Museo del Novecento e il Museo del Duomo e concepita come una camminata tra i nuclei fondanti del suo lavoro