Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Giovanni Pellinghelli del Monticello

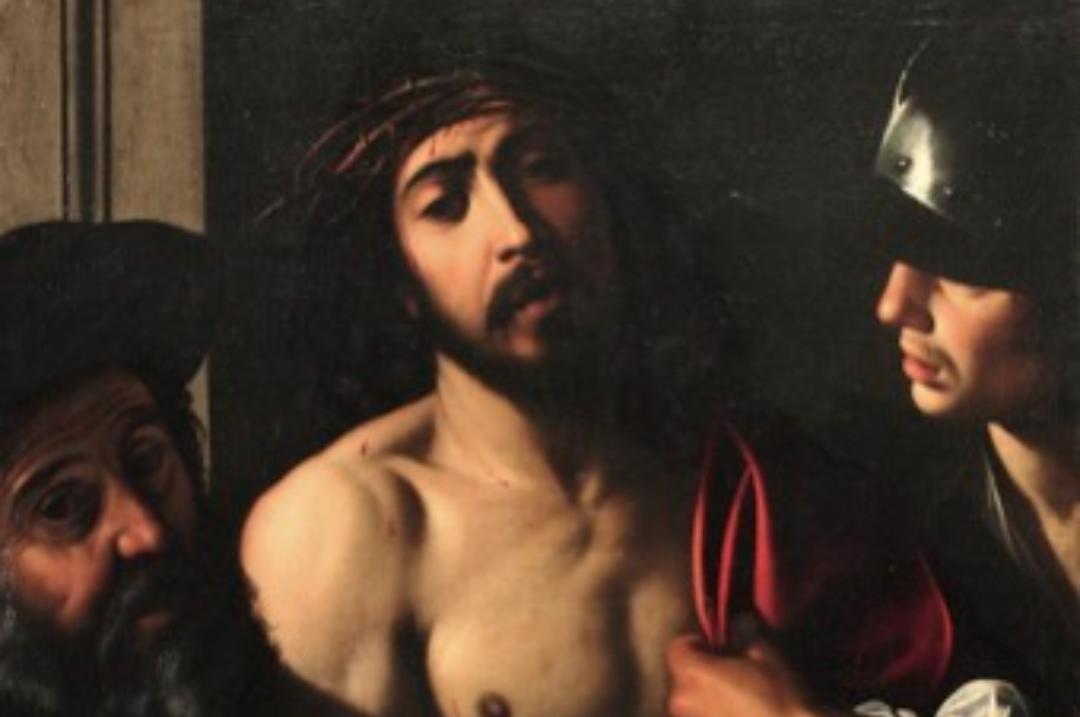

Leggi i suoi articoliLa chiusura appena avvenuta della mostra che Palazzo Barberini a Roma ha dedicato a Caravaggio con oltre venti opere di certa attribuzione (almeno all’attuale stato dell’arte) dà l’occasione di raccontare la curiosa storia dell’ultimo arrivato nella lunga sequela dei «Caravaggio retrouvés»: il «Ragazzo che sbuccia un frutto», cioè quel «Jeune marchand de fruits “d’après Caravaggio”», (66 x 51,5 cm), venduto dalla casa d’aste Horta di Bruxelles il 23 gennaio 2024, che, partendo dalla stima di 3mila euro ha toccato lo strabiliante risultato di 170mila.

Quella che forse è stata un’intuizione geniale dell’acquirente è stata confermata qualche settimana fa da Gianni Papi, fra i principali esperti del Merisi e dei Caravaggeschi a Roma e Napoli, al quale il nuovo proprietario ha sottoposto l’opera. E qui la notizia: Papi non solo ne ha dichiarato l’autografia caravaggesca, ma pure vi ha identificato la versione primigenia del più antico dipinto ad oggi noto di Caravaggio: il «Ragazzo che sbuccia un frutto», di cui esistono una decina di versioni in vari musei e collezioni private del mondo (fra cui la Fondazione Longhi a Firenze, la collezione Ishizuka di Tokyo e la Royal Collection a Windsor).

L’opera risale agli anni 1592-93 quando Caravaggio era un apprendista ventenne appena arrivato a Roma da Milano e sopravviveva dipingendo tele di fiori e frutta nell’avviata bottega di Giuseppe Cesari, il Cavalier d’Arpino: un periodo iniziale di cui sono rimaste pochissime opere certe del pittore, che di questo soggetto, evidentemente gradito ai compratori, fece numerose versioni.

I vari esami e ricerche condotti da Papi sull’opera (in particolare spettroscopie, radiografie e riflettografie) hanno sia dimostrato la coerenza delle parti meglio conservate con l’autografia di Caravaggio sia evidenziato varie tracce nella tela, sottostanti alla superficie pittorica, che indicano come Caravaggio abbia riutilizzato una tela già usata: nella parte bassa della tela, approssimativamente fra le mani del giovane e il frutto che sta sbucciando, gli esami mostrano la testa di un cane che guarda il ragazzo col muso rivolto verso l’alto e la bocca semiaperta, accanto ad altre aree che mostrano i resti di un paesaggio, e perfino modifiche della tela per adattarne le dimensioni alle momentanee esigenze del pittore.

Papi ritiene che questa scoperta sia «l’elemento essenziale per stabilire la paternità», come ha dichiarato in varie interviste (fra cui ai quotidiani «Corriere della Sera» ed «El País»), fornendo la prova delle varie ricerche tematiche del giovane pittore attento a riciclare le tele dati i suoi pochi mezzi. Suggerisce inoltre che il cane «nascosto» fosse parte di una composizione precedente dedicata all’Allegoria della Felicità, soggetto in cui Caravaggio più volte introdusse il ritratto del proprio cane Cornacchia, da cui era inseparabile (come racconta il biografo del pittore Giovanni Baglione), e neppure l’unico, come dimostrerà poi il Cerbero del Casino dell’Aurora a Villa Boncompagni-Ludovisi (Giove, Nettuno e Plutone, unico dipinto murale di Caravaggio, realizzato fra il 1597 e il 1600 per il cardinale Francesco Maria Bourbon del Monte di Manta Maria 1597-99) in cui Caravaggio si è ispirato al proprio volto per Nettuno e Plutone e a Cornacchia per Cerbero.

Caravaggio avrebbe quindi rielaborato la precedente figurazione canina nelle due ombre della mano e del frutto, proiettate sulla camicia del ragazzino, spiegando così l’origine della costante, quasi «obbligata», ripetizione di quelle ombre nelle molte successive varianti.

L’articolata ricognizione scientifica, tecnica, iconologica e iconografica di Gianni Papi è affascinante tuttavia non si può nascondere che la carenza di tracciabilità e provenienza della tela analizzata (anche a fronte dei documenti d’archivio del XVII secolo conservati alla Royal Collection con la relativa versione) può ledere l’inattaccabilità di questa sua «agnizione» (soprattutto per quanto riguarda la «primogenitura»).

Altri articoli dell'autore

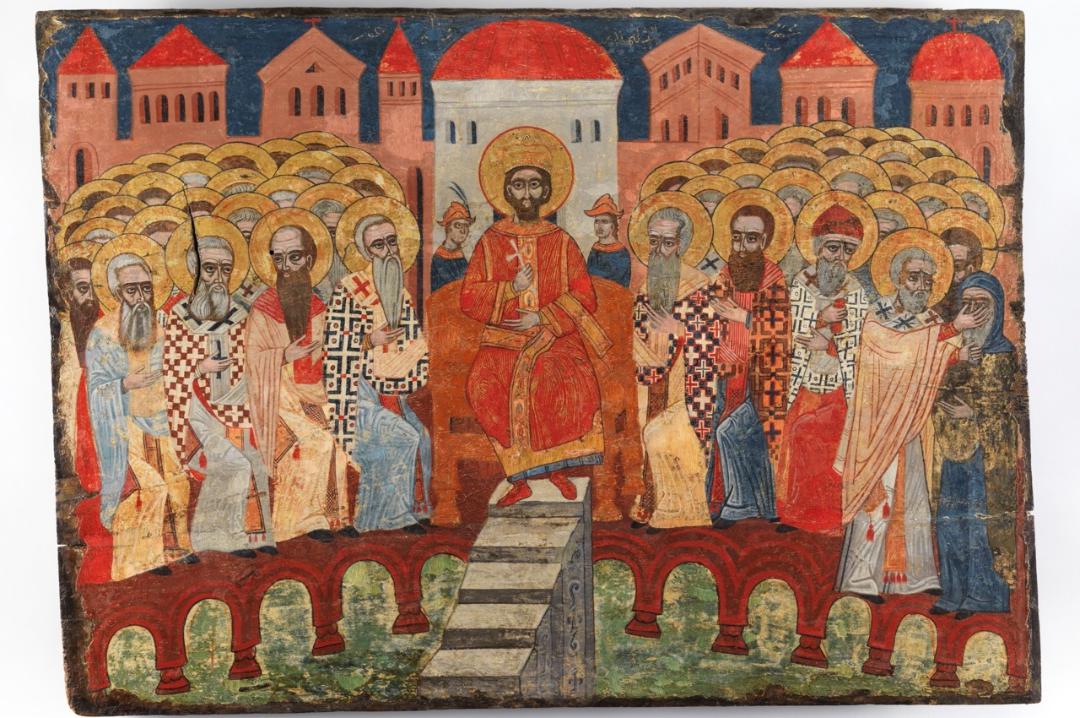

La nuova sezione dedicata alle Arti di Bisanzio e dei Cristiani d’Oriente offrirà un racconto «diverso» degli scambi artistici, culturali e religiosi fra Occidente e Vicino Oriente

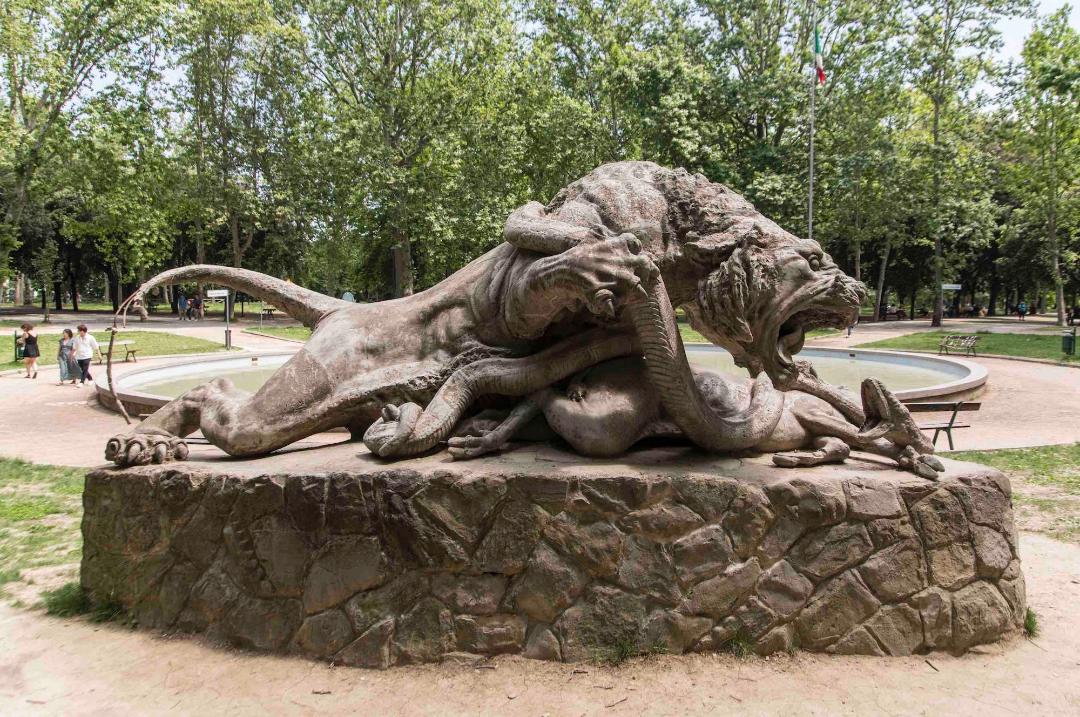

Silvia Camerini-Maj ci guida tra vie, cortili e giardini bolognesi con un racconto accurato e non privo di humour delle storie che si celano dietro le sculture cittadine: dal «Nettuno» di Giambologna al Lucio Dalla pop di Piazza Grande

Il 25 marzo a Parigi il raro «Studio di Amorino alato» di Annibale Carracci, esposto al Louvre, sarà battuto dalla maison, con stima 30–50mila euro, dopo una storia collezionistica di quattro secoli

Nel Museo Diocesano di Padova sono esposte le due uniche parti note del manoscritto miniato da artisti atti alla corte dei da Carrara