Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Otto anni dopo l’insediamento a Brera, da direttore generale della Pinacoteca e della Biblioteca Nazionale Braidense, e poco meno di 100 giorni prima dello scadere del suo mandato (il 30 settembre prossimo), James M. Bradburne (nato a Toronto nel 1955 ma cittadino britannico) si è congedato dalla città di Milano presentando i risultati raggiunti e l’eredità che lascia a chi, dal primo ottobre, gli succederà.

Se la Biblioteca Braidense (la terza per importanza in Italia, diretta da Marzia Pontone), ha ricevuto donazioni importanti come la biblioteca di Umberto Eco, cui è stato dedicato un apposito «studiolo», i disegni di Saul Steinberg giunti dalla Fondazione di New York a lui intitolata, i libri per bambini delle donazioni Adler e Prutscher, e ha realizzato mostre molto apprezzate, la Pinacoteca è stata al centro di una radicale trasformazione: è stata totalmente riallestita, con nuovi colori e un nuovo ordinamento delle opere, è stata dotata di speciali didascalie («esempi di “ascolto visibile”», dice Bradburne) scritte, oltre che dai curatori, da scrittori di fama, da artisti di diverse culture, da operatori delle tre fedi, e poi didascalie tattili, tessili, olfattive, e altro ancora; si è dotata di una caffetteria, il Caffè Fernanda (Wittgens, ovviamente); ha visto la Corte d’onore, con le sue statue, restaurata e risistemata.

Il tutto, riassumibile nel principio della massima inclusione, proseguendo lungo la via tracciata da tre grandi soprintendenti del secolo scorso, Ettore Modigliani, Fernanda Wittgens, Franco Russoli, che Bradburne ha scelto come sue guide. Ma, soprattutto, complice la chiusura per il Covid-19, è cambiata nella sua stessa natura, grazie soprattutto all’introduzione della piattaforma BreraPlus.

Direttore Bradburne, l’istituzione-Brera che lei lascia alla città è profondamente diversa da ciò che era nel 2015. A quali principi si è attenuto nel realizzare questa sorta di rivoluzione?

Con la piattaforma multimediale BreraPlus, che «apre» il museo 24 ore al giorno per sette giorni la settimana a chiunque la sottoscriva, ovunque si trovi nel mondo, e con l’introduzione consequenziale di BreraCard (cioè della tessera di abbonamento che trasforma in visitatori in stakeholder, «soci» di Brera, offrendo la possibilità di tornare nel museo fisico per tre mesi, ogni volta che lo desiderino, e di accedere ai contenuti di BreraPlus per un anno) posso dire di aver dato forma a una serie di argomenti che esploravo da oltre trent’anni, relativi da un lato a una relazione partecipativa tra museo e pubblico, dall’altro attinenti al turismo di massa e alla salvaguardia del pianeta, che non più sopportare questi spostamenti massivi di persone. BreraPlus è stata ideata e realizzata durante il Covid-19. Eravamo ben rodati nel digitale e abbiamo potuto dare una risposta immediata alle questioni poste dalla chiusura dei musei (siamo stati i primi in Italia) ma, con lo staff davvero eccellente di Brera, a differenza di altre istituzioni museali, abbiamo anche voluto offrire qualcosa che non fosse semplicemente illustrativo ma che fosse capace di offrire un’esperienza museale nuova, fatta anche di contenuti indipendenti dalla collezione: film, documentari, i concerti di BreraMusica, le «storie di Brera», le fiabe e i racconti recitati da attori famosi (tutti contenuti prodotti da noi) e 70 capolavori di Brera in altissima definizione, su alcuni dei quali abbiamo attivato la possibilità di chattare con chi sta visitando la stessa opera. La chiave di volta di tutto il processo sta nella consapevolezza che l’esperienza offerta dal museo (così come da una passeggiata in un parco) consiste nella libertà di esperire in libertà e autonomia ciò che si vede, il che non accade nella musica, nel balletto, nell’opera, nello spettacolo: la nostra è una narrativa non lineare e fortemente sperimentale, per offrire un’esperienza museale amplificata e accessibile 24 ore su 24.

C’è un fatto curioso: avete offerto ai sottoscrittori di BreraCard la possibilità di partecipare al vostro Consiglio d’amministrazione del 28 giugno scorso. In quanti hanno risposto?

Nel momento in cui il visitatore diventa stakeholder, deve poter accedere alla governance del museo. Il primo esperimento ha richiamato 60 persone: tutti i loro commenti sono stati verbalizzati e i loro pareri, seppure non vincolanti, saranno tenuti in considerazione. Credo che almeno una volta all’anno il CdA dovrebbe ascoltare i tesserati.

Parlava del turismo di massa, sempre più insostenibile per la salute del pianeta.

Sì, sogno di tornare al turismo che c’era prima del 1977, quando entrarono in attività gli aerei capaci di trasportare folle intere di persone: una forma di rewinding del paesaggio culturale. Il turismo di massa (inseguito lungamente da tanti direttori dei musei, che realizzavano grandi mostre per «pompare» i numeri dei visitatori) è colpevole di un reato di cui io non voglio essere complice. Non nego certo l’accesso al museo ma offro altro in cambio. Lotto contro il turismo disimpegnato, per creare un turismo preparato e consapevole, che arrivi in museo già informato. Non è obbligatorio che tutti visitino i musei, l’importante è che, chi lo fa, lo faccia consapevolmente. Il museo che intendo io non è un contenitore, una scatola di oggetti, ma un produttore di cultura. Intendo passare da un «museo sostantivo» a un «museo verbo»: qualcosa che crei cultura e faccia attività differenziate».

Parliamo di futuro: nello scorso maggio è ripartito il cantiere di Palazzo Citterio, destinato a diventare Brera Modern. Si prevede di finire i lavori entro l’autunno 2024: possiamo davvero crederci, questa volta? Sono stati davvero superati tutti gli intoppi, gli inciampi, gli ostacoli che oltre per 50 anni ne hanno rinviato la realizzazione?

Per Palazzo Citterio gli ostacoli che rimangono sono solo gli (eventuali) ostacoli tecnici che si presenteranno. Quelli amministrativi, politici ed economici sono superati: è stata una fatica inimmaginabile ma alla fine ci siamo riusciti.

Da anglo-canadese lei ha una mentalità e una formazione molto diverse dalle nostre, e in Italia, prima di una realtà statale come Brera, aveva lavorato in Palazzo Strozzi a Firenze, un organismo molto più snello. Oltre a Palazzo Citterio, quali sono stati gli ostacoli più duri da superare a Milano?

Le faccende più spinose hanno riguardato la mancanza di un’autonomia sulle risorse umane. Non parlo di licenziare ma di cambiare la funzione, di fare crescere le professionalità. Nell’ordinamento dei musei statali non esiste, per esempio, la figura del registrar. E far crescere le competenze dei collaboratori è una grandissima soddisfazione: penso a una figura come Alessandra Quarto, per sei anni e mezzo al mio fianco e oggi direttore del Museo Poldi Pezzoli.

Dopo questi otto anni le dispiace lasciare Brera?

Con Brera, come dicevo, ho concluso un percorso di trent’anni di lavoro. Ho realizzato ciò che avevo studiato e ideato, ho collaborato a creare una squadra impegnata e competente e lascio «una casa in ordine», con progetti strategici in atto e sostenibili. Posso dirmi soddisfatto.

Resterà in Italia? Immagino che le opportunità non le manchino.

Sì, resto in Italia. Ma dopo cinque direzioni non desidero impegnarmi in un’altra direzione. Tornerò a fare lo studioso e a scrivere libri per bambini. E ho creato a Reggio Emilia un’associazione per le ricerche sull’infanzia, cui potrò dedicarmi.

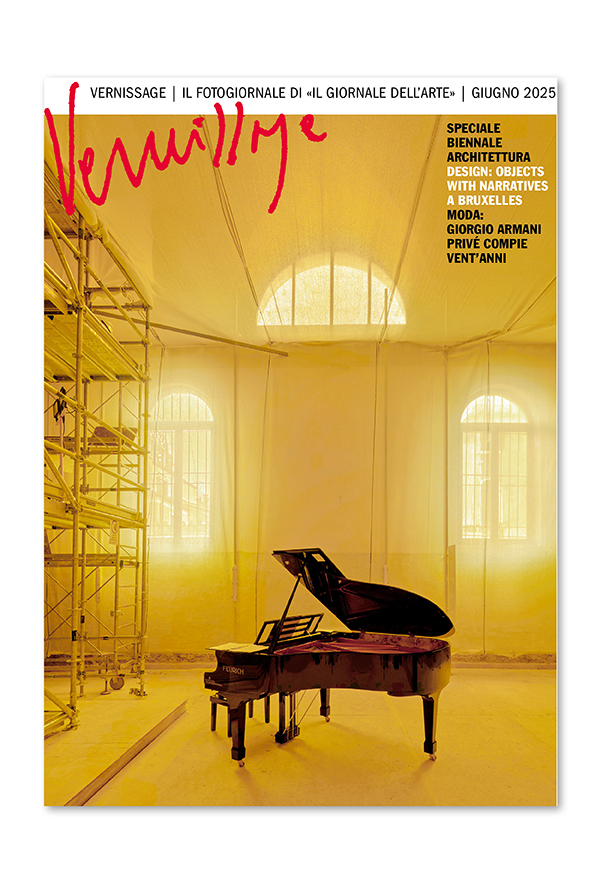

Primo allestimento della Pinacoteca di Brera: la sala 22. Foto James O’Mara

James Bradburne nel cortile di Palazzo Citterio a Milano. Foto Antonella Fiori

Altri articoli dell'autore

Conclusi i restauri di tutti i prospetti dell’immensa Villa di delizia che dopo la sua edificazione ha subìto vari rimaneggiamenti. Ora si lavora al giardino formale

Lo Spazio WOW-Museo del Fumetto sorgeva dal 2011 in viale Campania, nell’ex stabilimento Motta di proprietà comunale. Dopo canoni non versati per oltre 160mila euro, il Comune lancia un nuovo bando per la gestione dell’edificio

L’artista marchigiana ha realizzato nel parco di Villa Carlotta due interventi: effimero nella Sala dei gessi, permanente nel meraviglioso giardino

Grazie al finanziamento dalla Fondazione Banca Popolare di Bergamo-EF, parte il restauro complessivo della sala del Palazzo Episcopale, con straordinari affreschi duecenteschi. Sarà parte del percorso espositivo del nuovo Museo Diocesano che inaugura il 27 settembre