Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Stefano Luppi

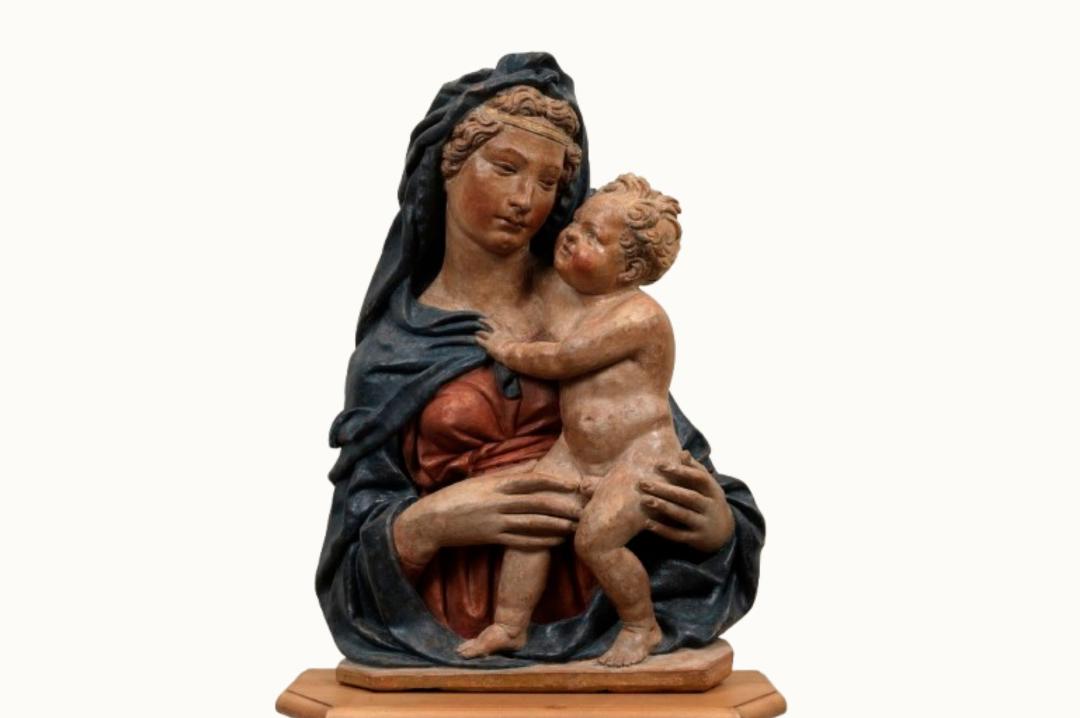

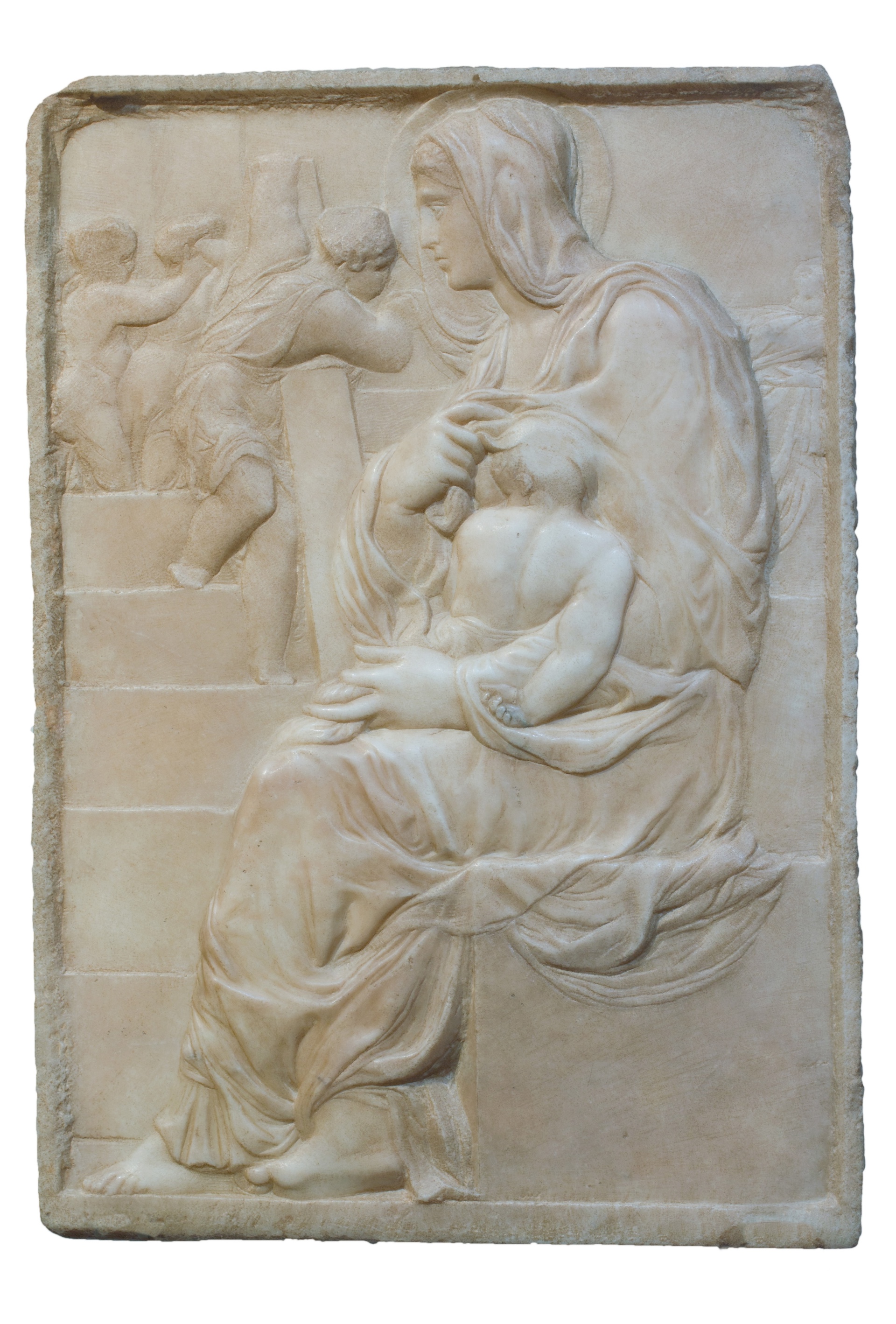

Leggi i suoi articoliMichelangelo Buonarroti (1475-1564) visse a Bologna in due periodi, nel 1494-95 e nel 1506-08, durante i quali lavorò senz’altro all’Arca di San Domenico: così la città, a Palazzo Fava dal 14 novembre al 15 febbraio 2026, con la cura di Cristina Acidini, presidente della Fondazione Casa Buonarroti e dell’Accademia delle arti del disegno di Firenze, e Alessandro Cecchi, direttore di Casa Buonarroti, gli dedica la mostra «Michelangelo e Bologna» (progetto promosso da Fondazione Carisbo e prodotto da Opera Laboratori). Il percorso ospita sculture, come la celebre giovanile «Madonna della Scala» e un disegno dell’artista raffigurante uno studio per la tomba di Giulio II, calchi storici, libri, lettere e documenti d’archivio oltre a lavori di Jacopo della Quercia, Ercole de’ Roberti, Francesco Francia, Lorenzo Costa e Amico Aspertini. Abbiamo intervistato i curatori.

Dottoressa Acidini, quali sono le caratteristiche dei due viaggi bolognesi di Michelangelo?

I due soggiorni, quello giovanile avvenuto nel 1494-95 e quello più maturo del 1506-08, rappresentano due momenti distinti, ma complementari di un percorso umano e artistico che fu sempre in divenire. Nel primo viaggio Michelangelo è ancora un artista giovanissimo, da poco autore di opere di rara precocità come la «Madonna della Scala», ma non ancora inserito in circuiti stabili di committenza. Le mutate condizioni politiche di Firenze lo costringono a lasciare la città e, con esse, anche le protezioni medicee. In questa fase la sua carriera è segnata da un’ansia di affermazione e dalla necessità concreta di trovare nuovi mecenati: un’urgenza economica e professionale che accompagna spesso le sue scelte e che rende più evidenti la determinazione e l’ambizione che lo caratterizzano fin dagli esordi. In Emilia l’artista si confronta con un tessuto culturale e artistico diverso da quello fiorentino: la grande stagione della scultura emiliana quattrocentesca, e in particolare la lezione di Jacopo della Quercia, gli offre un nuovo paradigma di monumentalità, capace di fondere architettura e figura umana in una costruzione organica. Le tre statue scolpite per l’Arca di San Domenico, il San Petronio, il San Procolo e l’angelo reggicandelabro, rivelano un deciso passo avanti nella costruzione volumetrica e nella resa dinamica del corpo umano, ormai pienamente protagonista dello spazio. Al tempo stesso, il contatto con la vivace cultura umanistica della corte dei Bentivoglio arricchisce il suo orizzonte intellettuale, rafforzando quella consapevolezza della centralità dell’artista e della sua opera che segnerà tutta la sua carriera.

Per quanto riguarda il secondo viaggio?

Il periodo 1506-08 vede un Michelangelo già noto e richiesto, ma non per questo libero da difficoltà. Le pressioni economiche restano significative (la famiglia a Firenze dipende ormai interamente dal suo lavoro) e la sua ambizione è ora quella di conquistare le più alte committenze papali che possano consolidare definitivamente la sua posizione. La chiamata di papa Giulio II a Bologna rappresenta dunque un’opportunità cruciale: la commissione per la grande statua bronzea destinata alla facciata di San Petronio, purtroppo perduta, costituisce per l’artista una sfida tecnica e concettuale di enorme portata che lo spinge a confrontarsi con un materiale nuovo e con un linguaggio ancora più monumentale. Anche in questa fase Bologna diventa un laboratorio di crescita e di confronto, un luogo in cui Michelangelo sperimenta, innova e ridefinisce i confini della propria arte.

Dottor Cecchi si può ancora scoprire qualcosa su uno dei più noti artisti di ogni tempo?

Senza dubbio sì. Buonarroti è un artista che ha lasciato un segno così profondo nella cultura occidentale da sembrare ormai compiutamente indagato; eppure, proprio la vastità e la complessità della sua opera rendono possibile, a ogni nuova ricerca, l’emergere di prospettive inedite. Il caso bolognese lo dimostra chiaramente: per lungo tempo considerato un episodio marginale, esso si rivela invece un momento significativo nel processo di formazione e maturazione del suo linguaggio, capace di far luce sulle sue modalità di assimilazione, trasformazione e superamento dei modelli. Nuovi studi documentari, approfondimenti tecnici, riletture critiche delle opere possono ancora restituirci sfumature importanti: le reti di amicizia e di committenza, le relazioni con i centri culturali, le scelte strategiche di carriera sono ambiti nei quali c’è ancora molto da esplorare. Non si può escludere, inoltre, che in futuro il mercato dell’arte riservi ancora delle sorprese, con l’emergere di disegni o fogli sconosciuti capaci di arricchire e modificare la nostra conoscenza del suo percorso creativo. Michelangelo non è un monumento immobile ma un artista vivo, in continuo dialogo con il proprio tempo e con i linguaggi della tradizione e dell’innovazione. Proprio questa vitalità inesauribile fa sì che ogni mostra, ogni progetto di ricerca rappresenti un’occasione per scoprire qualcosa di nuovo e per interrogare ancora, con occhi diversi, il genio della sua arte.

Michelangelo Buonarroti, «Madonna della scala», 1490 ca, Firenze, Casa Buonarroti