Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Georgina Adam

Leggi i suoi articoliUna bolla o una corsa all’oro? Esuberanza irrazionale o il Santo Graal? Sono le definizioni più estreme della blockchain, che l’anno scorso è passata dalla condizione di arcano termine tecnologico al linguaggio comune. Viene sempre più pubblicizzata come una rivoluzione digitale da numerose startup tecnologiche in settori che spaziano dall’immobiliare alla musica, dai diamanti alle assicurazioni, fino all’archeologia marina e anche all’arte. La rivista «Wired» ha recentemente pubblicato un articolo intitolato «187 cose che la blockchain dovrebbe risolvere», tra cui si citano il cancro, i cambiamenti climatici, la cura degli anziani e l’automazione.

In luglio Christie’s ha avviato una collaborazione con Vastari, azienda online di servizi per i prestiti alle mostre e per le mostre itineranti, allo scopo di organizzare un summit su arte e tecnologia a Londra. Intitolato «Exploring blockchain», è stato solo il primo di una serie prevista per illustrare le nuove tecnologie che stanno cambiando il mondo dell’arte.

Per dirla in modo semplice, la blockchain, o distributed ledger technology (Dlt) è stata originariamente sviluppata per registrare le transazioni in criptovalute come il bitcoin. Le informazioni sulle transazioni non sono immagazzinate in un luogo determinato, ma integrate in codici digitali su database condivisi e protetti da cancellazione, manomissione e revisione. Questo metodo di inserire e immagazzinare le informazioni in un database in modo che non possano essere modificate o danneggiate ha molte applicazioni potenziali nel mercato dell’arte ed esiste oggi un sorprendente numero di soggetti fiduciosi che utilizzano la blockchain.

Ci sono innumerevoli blockchain, molte private, e un problema è costituito dalla loro mancanza di interconnessione. La Dlt è ancora una tecnologia nascente e ci si chiede se finiranno per dominare il mercato pochi attori, così come è avvenuto per il bitcoin.

UNA MIRIADE DI INCARNAZIONI

Dare un senso a tutte queste iniziative è impegnativo, ma esistono vari modelli aziendali che impiegano la blockchain nel mondo dell’arte. La maggior parte di essi utilizza la piattaforma blockchain Ethereum, un approccio molto più economico rispetto alla costruzione di una soluzione ex novo.

Il primo modello sono i registri dell’arte, fattispecie in cui la tecnologia offre incontestabili vantaggi. Tutte le informazioni su un’opera d’arte entrano nella struttura, così può essere tracciata la proprietà dell’opera e le sue caratteristiche registrate in una forma che non può essere modificata. Potenzialmente si tratta di un ottimo strumento per la verifica di autenticità, provenienza e fiducia. Può essere particolarmente utile per gli artisti viventi, consentendo loro di seguire le vendite ed eventualmente pretendere diritti di rivendita. Società come Artory, Verisart e Codex offrono registrazioni e certificati per l’arte. Le informazioni inserite nella blockchain devono essere corrette.

Per l’arte, Codex collabora con circa 5mila case d’asta, ognuna delle quali è registrata nella sua blockchain. La casa d’aste Paddle8 ha anche collaborato con la società (che ne detiene la proprietà) The Native, azienda tecnologica svizzera, per offrire ai compratori un P8Pass certificante i loro acquisti nella blockchain, cosa che aumenta la fiducia. Artory ha una lista selezionata di specialisti che verificano le informazioni inserite. Codex e Verisart non hanno questa fase di controllo, cosa che a volte genera conseguenze comiche. In giugno, il «guru» tecnologico Terence Eden si è registrato nella rete di Verisart come proprietario della «Gioconda» di Leonardo e gli è stato inviato un certificato che lo provava. Ovviamente Eden non è il proprietario, come fa notare Verisart, la marcatura temporale da sola lo prova. Ma questo evidenzia un problema nel sistema: come ha detto Nanne Dekking di Artory al summit di Christie’s, «immondizia dentro, immondizia fuori» (lui però ha usato un termine più «ruspante»).

Il problema di collegare un oggetto fisico alla sua registrazione blockchain è una questione nodale e molti operatori stanno cercando di fornire soluzioni. Tra esse Value Protocol, Dust Identity e Tagsmart (che marca il retro di un’opera, quindi ci incolla in cima un codice Qr per creare un «tag»). Vengono quindi rilasciati un certificato e un passaporto digitale, che possono essere inseriti nella blockchain.

Alcune società utilizzano la blockchain per commercializzare arte digitale, generi che possono variare dai CryptoPunks (10mila caratteri pixel d’arte), a CryptoKitties (gatti digitali) a Dada.NYC (una piattaforma da social network in cui gli utenti comunicano tra loro tramite disegni) fino a un’opera di crypto-art replicabile, «The Forever Rose», venduta per l’equivalente di 1 milione di dollari in criptovalute, sebbene si tratti di una linea di codici senza manifestazione fisica, secondo Kevin Abosch, l’artista concettuale che l’ha creata.

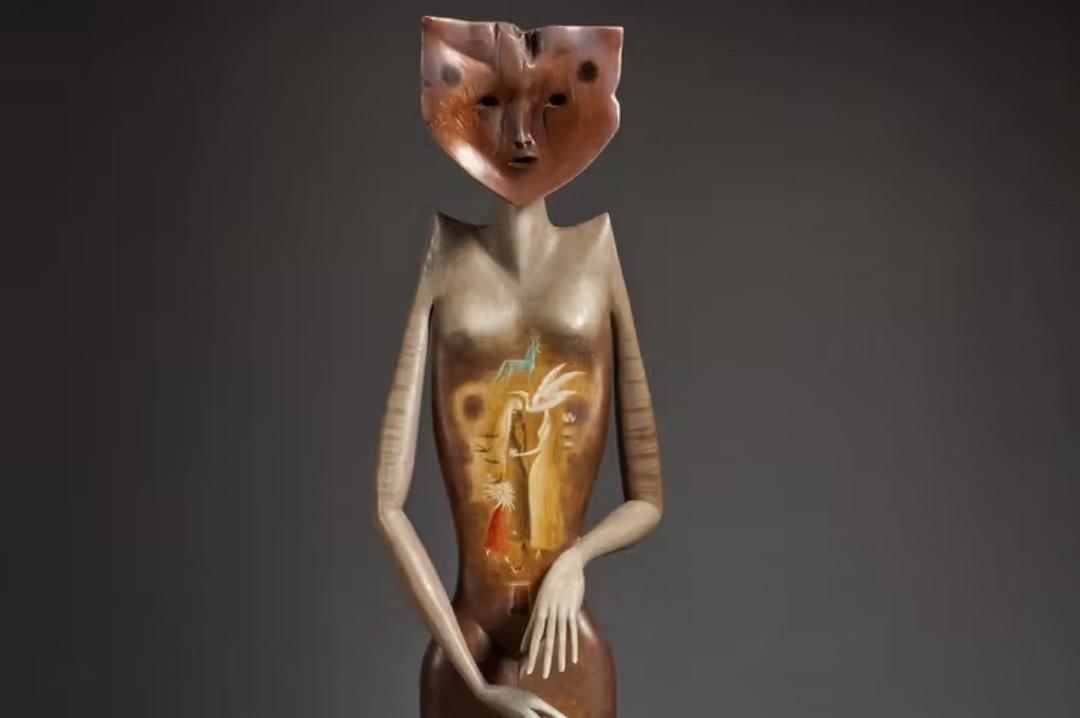

Quest’ultimo ha recentemente lanciato un progetto di cryptoarte con Ai Weiwei intitolato «What is priceless?» utilizzando indirizzi blockchain come proxy (un tipo di server remoti Ndr) simbolici per gli «inestimabili momenti» che i due hanno condiviso. John Zettler della rete Rare, specializzata in arte digitale, dice: «Prima, chiunque poteva riprodurre e ridistribuire un file digitale… ma la registrazione delle opere su una blockchain aggiunge stabilità e prova di proprietà, aprendo in tal modo un mercato secondario».

PROPRIETA' FRAZIONATE

L’area più attiva e sperimentale è stata l’investimento in arte, cioè la proprietà frazionata o «gettonata», che consente ai soggetti di acquistare una piccola quota di un’opera e di commercializzarla. L’attore di maggior profilo è Maecenas, ma molti altri utilizzano simili schemi. Il messaggio di Maecenas è chiaro: non è «per amanti dell’arte, ma per investitori»; l’opera non lascia mai un porto franco o un magazzino sicuro. Recentemente il sito offriva quote di «14 Small Electric Chairs» del 1980 di Warhol, che è al 51% di proprietà del Dadiani Syndicate, un partner di Maecenas che ha sede a Londra. Secondo il cofondatore di Maecenas Marcelo García Casil l’offerta è andata a ruba. La società offre poi anche prestiti a gallerie e collezionisti che impegnano le loro opere a garanzia. Maecenas e altre startup, come Look Lateral, si fanno pagare in gettoni (criptovalute, perlopiù le loro). Maecenas ha Art, Look Lateral ha Look, e così via.

Le società raccolgono denaro con un’offerta iniziale di criptovalute (un’«Initial coin offering», o Ico): gli investitori si impegnano ad acquistare i gettoni con moneta legale (strumento di pagamento privo di valore intrinseco) o in criptovalute come i bitcoin. Come ha detto da Christie’s Anton Ruddenklau, condirettore della tecnologia finanziaria della società di revisione Kpmg International, «si tratta essenzialmente di denaro libero».

Queste startup propongono valori entusiastici per il mercato globale dell’arte e degli oggetti da collezione: dai 1.600 miliardi di dollari (Codex) alla cifra da capogiro di 4mila miliardi di dollari (Università di Tilburg). Le cifre aiutano gli imprenditori a vendere l’idea di un potenziale di mercato in fase di apertura.

Ma non tutti sottoscrivono il loro punto di vista. Alla conferenza di Christie’s Zettler ha detto: «Chiunque voglia frazionare arte fisica è destinato a fallire». Ovviamente, ci sarà sempre un rischio con startup che creano proprie valute. Esistono più di mille criptovalute, ma secondo recenti articoli più di 800 di esse sono ora prive di valore.

Quindi, Santo Graal o aria fritta? La risposta si trova a metà strada. La blockchain potrebbe migliorare molti aspetti del mercato offrendo un database sicuro di informazioni su provenienza, autenticità e proprietà. Vari livelli di accesso attraverso «chiavi» possono assicurare la privacy.

La specialista di fotografia Anne Bracegirdle ipotizza un mondo in cui tutte le informazioni sulle opere d’arte (provenienza, transazioni, prezzi e proprietari), potrebbero essere raccolte in una singola blockchain trasversale al settore, da gallerie a curatori a collezionisti, dai consulenti alle case d’asta. I risparmi nei costi di amministrazione potrebbero essere sbalorditivi. Utopia o futuro? Solo il tempo lo dirà.

Il Who's Who del mondo Blockchain

Le ricerche supplementari sono di Alec Evans

Kevin Abosch e Ai Weiwei hanno collaborato per opere realizzate sotto forma di indirizzi blockchain. Courtesy of the artists

Altri articoli dell'autore

C’è stato un aumento delle vendite di arte «tradizionale» alla fiera Tefaf di Maastricht del mese scorso, lo confermano anche i dealer

L’assemblea generale annuale di febbraio proporrà un nuovo consiglio di amministrazione e nuova linfa per il mercato dell’arte online

Il presidente eletto degli Stati Uniti ha già promesso una revisione, al rialzo, delle aliquote sulle importazioni delle opere d’arte. Per i beni provenienti dall’Europa potrebbero arrivare al 20%: a rimetterci saranno soprattutto i collezionisti

Dopo una primavera decisamente non positiva, c'è attesa per le vendite londinesi della settimana di Frieze. All'ottimismo degli specialisti delle case d’asta, forti anche del buon andamento delle vendite private, si contrappongono però i dati degli analisti di mercato. «Dal punto di vista finanziario la situazione è pessima», sentenzia il veterano Michael Moses