Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Andrea Augenti

Leggi i suoi articoliGiacomo Boni nasce a Venezia nel 1859. Dopo la morte del padre, nel 1867, quando lui ha solo otto anni, la famiglia subisce un tracollo finanziario. Una delle contromisure, per Giacomo, è l’abbandono della scuola, e l’inizio di una attività da operaio nei cantieri edili. È una parte molto importante della formazione di Boni come studioso delle architetture: in quegli anni, durante l’adolescenza, si fa le ossa osservando da vicino gli edifici di Venezia; cerca di capire le varie strutture che li compongono, i materiali da costruzione, ma indaga anche la documentazione d’archivio e sviluppa una grande abilità nel disegno e nel rilievo architettonico.

E poi, sempre di cantiere in cantiere, Boni si appassiona al restauro, e al Medioevo (perché molti monumenti di Venezia risalgono proprio a quel periodo). Nel 1879 inizia a lavorare al restauro di Palazzo Ducale, e di lì a poco stringe alcune amicizie importanti, che amplieranno ancora di più i suoi orizzonti: amicizie con personaggi del calibro di John Ruskin; e di Philip Webb e William Douglas Caröe, due architetti inglesi molto apprezzati.

Ma un’altra delle sue passioni è senz’altro l’archeologia. Come racconterà in seguito: «Non giungevo forse ai dieci anni quando, durante le vacanze, scavai colla paletta del carbone in un angolo dell’orto di casa. Mi affaticai non so quanto nel terriccio nero, sino a raggiungere un’argilla biancastra (…). Il mutamento mi impressionò. Oggi ancora non so essere indifferente al passaggio dall’uno all’altro strato. Meglio dello scavare, pensavo, conviene apprendere a scavare».

È la scoperta di una vocazione molto precoce. E quindi, Medioevo, architettura, archeologia e restauro sono gli interessi principali di Boni, in questo periodo veneziano della sua vita. E nel 1885 si presenta la possibilità di riunirli tutti insieme, nello stesso cantiere. L’occasione è notevole: il campanile della Basilica di San Marco, il monumento simbolo della città, non è ancora stato studiato in maniera approfondita. Mancano i dati sulle sue fondazioni e nasce un dibattito che ha del surreale: come riporta lo stesso Boni, alcuni sostengono che le fondazioni del campanile potrebbero essere rettangolari; altri, addirittura, dicono che sarebbero a forma di stella… E Boni tira fuori l’uovo di Colombo: ma scaviamole, queste fondazioni, invece di continuare a formulare ipotesi sulla loro forma!

E così, nel luglio del 1885, Boni procede allo scavo del campanile di San Marco. Ma è qualcosa di più di un uovo di Colombo: è un episodio del tutto rivoluzionario; anzi è, letteralmente, un doppio salto mortale sulla fune dell’archeologia. Il primo salto è questo: per la prima volta, in Italia (e forse nel mondo), non si fa uno scavo per portare alla luce qualcosa di bello o di fondamentale dal punto di vista storico. Lo scavo riguarda le fondazioni di un monumento. Un monumento importante, quello in cui si specchia l’intera comunità di Venezia. Ma che cosa, di quel monumento? Le fondazioni, cioè la parte più «umile», quella che in realtà nessuno dovrebbe vedere. E il secondo salto mortale? È ancora più audace e innovativo: il monumento non è antico, bensì medievale. Quindi Boni, nel 1885, mette in campo un’archeologia completamente nuova, in cui lo scavo serve a comprendere il funzionamento di un edificio, e allo stesso tempo sta facendo archeologia medievale: un’archeologia che ancora non fa quasi nessuno, e di sicuro non con questa consapevolezza.

Da Venezia a Roma

Lo scavo del campanile di San Marco è un trampolino di lancio per Boni. Entra nell’amministrazione pubblica e nel 1888 è già segretario della Regia Calcografia. Ma poi viene promosso ispettore ai monumenti per le regioni meridionali d’Italia; e così inizia una nuova stagione della sua vita, molto proficua. Iniziano anni, una decina, in cui Boni viaggia per tutto il Sud Italia, controlla le condizioni dei monumenti, fotografa, disegna piante e dettagli architettonici (finestre, capitelli e altro ancora) e organizza restauri. Si muove per sopralluoghi soprattutto tra la Puglia, la Basilicata e la Calabria; si occupa di monumenti come il Castello di Lagopesole, Castel del Monte, le cattedrali di Ruvo, Canosa e molti altri. E concepisce un progetto ambizioso: vorrebbe allestire un catalogo dei monumenti antichi d’Italia; di nuovo, un’idea rivoluzionaria, che poi non riuscirà a far decollare perché la sua vita andrà in tutt’altra direzione, e che nessuno dopo di lui ha tentato di realizzare (e sì, ce ne sarebbe ancora un gran bisogno…).

Boni pensa in grande, non si ferma mai e ha intuizioni brillanti, che spesso risultano molto più avanti rispetto al suo tempo.

Ma nel 1898 c’è la svolta, il cambiamento più sostanziale della sua vita; quello che gli darà i risultati più soddisfacenti e una grande fama. Boni viene chiamato a Roma, a dirigere gli scavi del Foro Romano. Si apre una nuova stagione, nella quale darà il meglio di sé. E subirà una trasformazione: qui perdiamo (quasi del tutto) l’esperto di architetture e di Medioevo, e troviamo un nuovo Boni: un eccellente archeologo.

Inizia a lavorare subito e con grande entusiasmo. Ha a disposizione l’intera area centrale della città: un luogo cardine della storia del Mediterraneo e d’Europa, tutto da indagare. Si lascia guidare dai testi antichi, ma lo fa per individuare le aree da scavare, in profondità. Nel 1899 iniziano i ritrovamenti. Viene alla luce il Niger Lapis, un’area sacra di epoca arcaica pavimentata in marmo nero. È un vero santuario, legato alla tradizione della morte di Romolo. Sotto la pavimentazione affiorano un altare e un cippo: una pietra iscritta. Il testo, del VI secolo a.C., parla di un re: Boni ha appena trovato una delle più importanti testimonianze della Roma di età regia.

Poi, nel 1900, Boni scava nella zona del Comizio, il centro politico della città antica, dove si approfondisce fino a individuare ben 23 strati di terreno differenti che vanno dal VII secolo a.C. fino all’epoca di Augusto, il primo imperatore.

E ancora, tra il 1902 e il 1904, apre un altro scavo di fronte al Tempio di Antonino e Faustina e porta alla luce un cimitero dell’età arcaica. A poco a poco, Boni sta scrivendo pagine nuove e straordinarie della storia di Roma, e lo fa con il piccone e la pala. Ma lo fa con grande rigore, e seguendo delle idee davvero innovative. Innanzitutto, riguardo al metodo di scavo. Finora erano solo gli archeologi che si occupavano di Preistoria, come Luigi Pigorini, a scavare con un metodo: il metodo stratigrafico. Giacomo Boni è il primo che non solo porta quel metodo nel campo dell’archeologia storica, ma si pone anche un altro problema: formalizzarlo. E così, nel 1901, pubblica un articolo che si intitola: «Il metodo nello scavo archeologico». Boni, qui, compie un’altra rivoluzione. Non siamo più ai tempi degli scavi settecenteschi di Ercolano e Pompei, nei quali la terra era stata vista solo come un fastidioso ingombro, quasi un nemico da eliminare per arrivare in fretta a vedere quello che nasconde il sottosuolo. No, non più: Boni ci consegna un prontuario di procedure e di gesti, grazie ai quali restituisce alla terra tutta la sua importanza, il suo ruolo di portatrice di informazioni preziose. E stabilisce un protocollo per lo scavo archeologico. Un protocollo, di fatto, molto simile a quello che noi archeologi seguiamo ancora adesso.

A bordo di un pallone

E poi, Boni fa anche un’altra cosa, anche questa mai vista prima. Da subito capisce l’importanza delle riprese dall’alto, che danno un colpo d’occhio complessivo sull’area di scavo. Allora firma un accordo di collaborazione con il Genio Militare e inizia un’attività molto intensa che consiste nello scattare fotografie dal «pallone frenato», di fatto una mongolfiera ancorata al suolo mediante delle lunghe corde. È lo stesso Boni a salire su questi palloni e a scattare fotografie, da un’altezza che spesso arriva intorno ai 300 metri. A Boni piace sporcarsi le mani di terra e sperimentare in prima persona le sue idee, per vedere se funzionano.

Mentre prosegue il suo lavoro, lo scetticismo attorno a lui è forte. Alcuni illustri studiosi affermano che i suoi scavi sono inutili, che non porteranno risultati e frutteranno «solo fango, molto fango». A Boni interessa la storia e il terreno che l’ha inghiottita, denso di informazioni; agli altri interessano i monumenti e le opere d’arte. Ma lui è incrollabile, sa di essere nel giusto, e otterrà comunque i suoi riconoscimenti, anche se gli verranno prevalentemente dall’estero: nel 1907 riceve la laurea honoris causa dall’Università di Oxford, e nel 1913 da quella di Cambridge; poi viene accolto come membro dalla Royal Academy di Londra, dall’Accademia delle Scienze di New York e dagli Istituti imperiali di Archeologia di Berlino e Vienna.

Nel 1907 Boni riceve un nuovo incarico: direttore degli scavi del Palatino. Ora potrà lavorare in un’altra zona fondamentale di Roma, in diretto collegamento con l’area del Foro dove ha già portato alla luce molte novità. Qui esplora i palazzi imperiali, ma di nuovo non si ferma alle prime scoperte: i suoi scavi in profondità lo portano a individuare delle capanne di età arcaica. Siamo nel X secolo a.C., e questa è una delle testimonianze più remote delle origini di Roma. Poi, sul versante opposto della collina, verso il Foro, scopre la Basilica di Santa Maria Antiqua, costruita nel VI secolo: un monumento di grande importanza e un gioiello dell’arte medievale, con uno straordinario repertorio di pitture. E così, sul Palatino come nel Foro Romano, Boni scrive nuove pagine di storia.

Nel 1910 Boni si trasferisce proprio sul Palatino, nella Casina Farnese. Per lui, il massimo: abitare nel cuore delle antichità che porta alla luce e cura ogni giorno. Questa novità, però, corrisponde all’inizio di una parabola discendente nella sua vicenda. Assistiamo a un calo progressivo delle sue attività sul campo, cosa su cui sicuramente esercita un peso l’ictus subìto nel 1916; e poi, c’è il suo coinvolgimento nella politica. Nel 1922 non coglie la portata della marcia su Roma, e tantomeno quella del delitto Matteotti, due anni dopo; invece aderisce al fascismo, diventerà senatore e collaborerà ad alcuni aspetti propagandistici del regime: sarà lui a disegnare (sulla scorta delle iconografie antiche) il fascio littorio adottato come simbolo da Mussolini. E i suoi ultimi lavori sono quasi illeggibili: sono gli scritti di un uomo non troppo presente a sé stesso, in preda a una sorta di ossessione mistica e animato da idee fortemente razziste. Nel frattempo Boni ha conosciuto Eva Tea, una giovane storica dell’arte con la quale vive quella che sembra la più importante relazione sentimentale della sua vita. Tea si trasferisce con lui sul Palatino, e poi ne scriverà una monumentale biografia. Boni morirà nel 1925, in seguito a un secondo ictus.

Gli archeologi sono legati ai luoghi, raccontano spesso la storia dei luoghi attraverso i secoli, analizzando ogni fase della loro vita. La tomba di Giacomo Boni è sul Palatino: a lui è toccato un privilegio che pochissimi archeologi hanno avuto, quello di essere sepolti proprio nel luogo delle loro grandi scoperte.

Altri articoli dell'autore

Di difficile datazione il celebre monumento di Spoleto secondo la storica dell’arte Giulia Bordi sarebbe di età gota: a confermarlo molti indizi che lo farebbero risalire all’inizio del VI secolo

L’appello del medievista Andrea Augenti: prendiamoci cura delle torri e delle altre testimonianze del Medioevo civile, che sono un importante capitolo della nostra storia

Un viaggio in otto puntate tra alcuni dei protagonisti dell’archeologia tra Sei e Novecento, a firma del medievalista Andrea Augenti. Colta e di buona famiglia, una delle prime allieve dell’Università di Oxford, è stata viaggiatrice instancabile, meticolosa fotografa e archeologa. Ha fondato il Museo Nazionale dell’Iraq

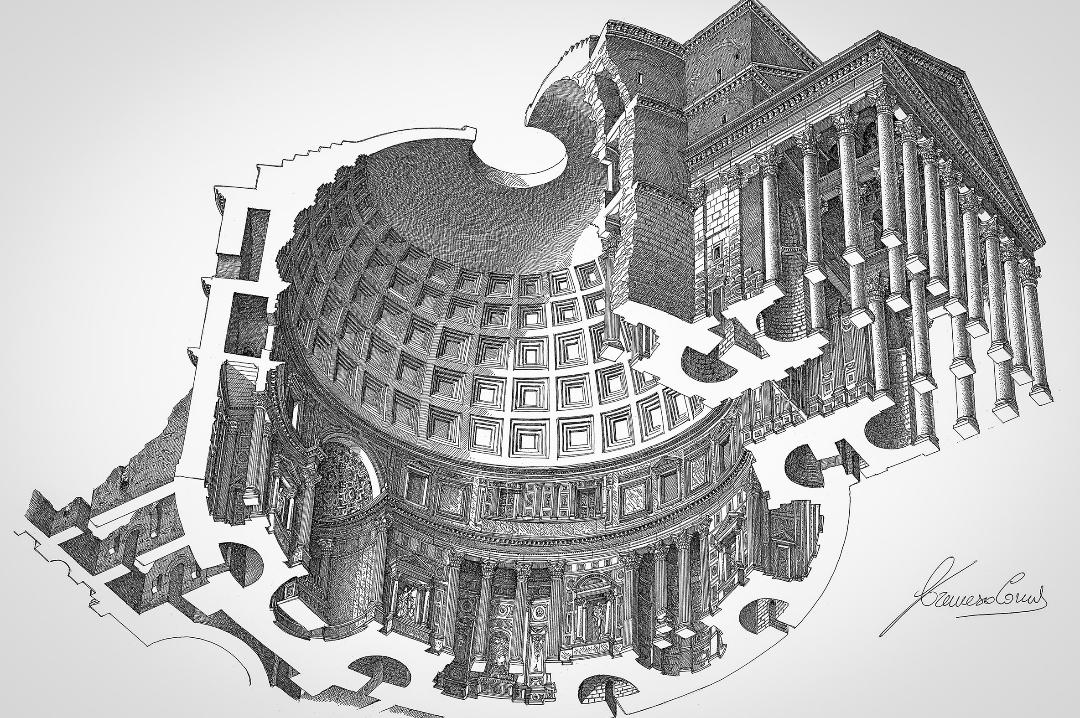

Sono raccolti in un libro i disegni dell’illustratore modenese sulla città di Roma, dove le rovine e le architetture di epoche differenti si sovrappongono