Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Laura Giuliani

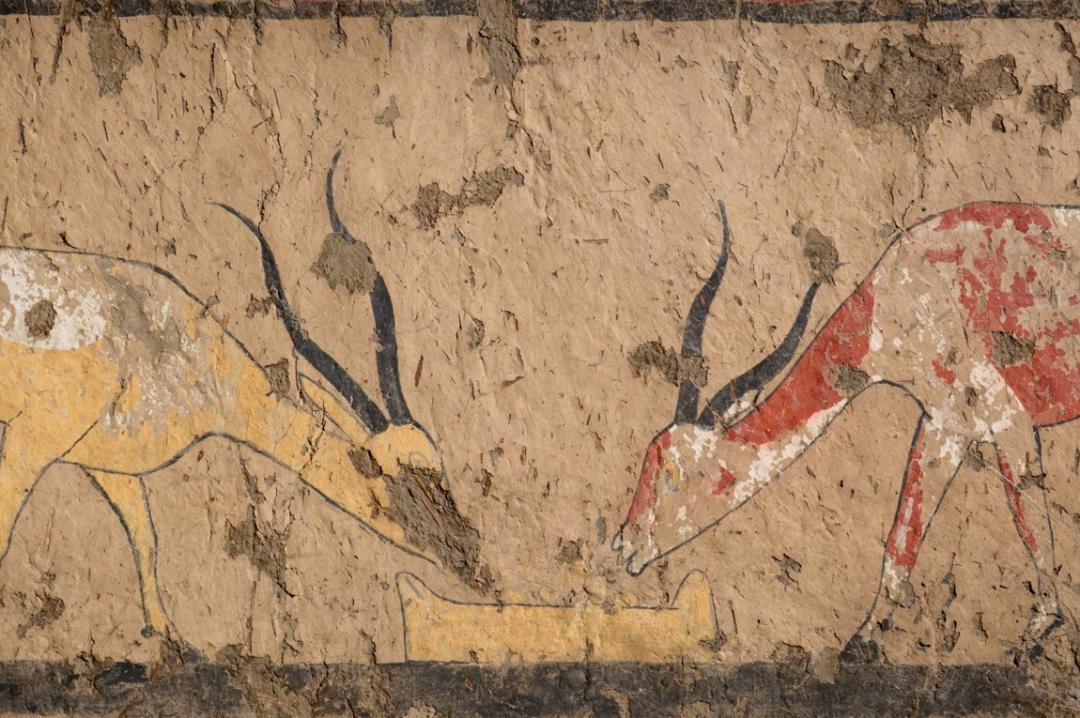

Leggi i suoi articoliAgli occhi del suo scopritore, il botanico e chimico Virginio Rosa (1886-1912), le pitture parietali che decoravano la monumentale Tomba di Iti scavata nella montagna a Gebelein, a trenta chilometri a sud di Luxor, in Egitto, dovevano aver suscitato grande meraviglia se di tutte quelle scene dipinte oltre quattromila anni fa ancora oggi abbiamo un’ampia documentazione, anche fotografica che per l’epoca, nel 1911, era a dir poco rivoluzionaria.

La figura del giovane studioso, originario di Pinerolo e morto giovanissimo, a 26 anni, al suo rientro dall’Egitto, e le sue straordinarie capacità in ambito archeologico e fotografico (fu il primo a impiegare le lastre a colori nella missione di Ernesto Schiaparelli), sono state oggetto di approfondite ricerche da parte dello staff del Museo Egizio di Torino: qui, al primo piano, è stato ripensato alla luce di nuovi studi e in base allo spazio disponibile, l’allestimento del magnifico ciclo pittorico della Tomba di Iti, risalente al Primo Periodo Intermedio (2200-2055 a.C.), che decorava un tempo i pilastri e le pareti dello spettacolare porticato in mattoni crudi che affacciava sul Nilo, antistante la sepoltura del «tesoriere del re e capo delle truppe». Non distante, quella della presunta moglie Neferu. Il nuovo allestimento è stato presentato oggi, 8 luglio, insieme a quello della Sala della principessa Ahmose, anch’essa situata al primo piano del Museo. Il direttore Christian Greco ha poi colto l’opportunità della presentazione odierna per annunciare di essere stato riconfermato pochi giorni fa alla direzione del Museo: «Sono estremamente lieto di poter continuare il lavoro e da parte mia ci sarà sempre grande passione e entusiasmo di lavorare nel posto più bello del mondo per un egittologo», ha dichiarato.

La struttura del porticato rievocata in museo con le oltre dieci cappelle con affaccio sul paesaggio nilotico, tiene conto anche del ritrovamento avvenuto nel 2023 nei magazzini del Museo di Antropologia ed Etnografia di Torino ad opera dell’egittologa della Soprintendenza Abap Elisa Fiore Marochetti che scovò, all’interno di una cassetta contenente resti ossei, un lacerto di pittura parietale, in pessimo stato di conservazione, riconducibile al ciclo pittorico della Tomba di Iti anche grazie alla lastra fotografica di Virginio Rosa. La porzione «strappata» dipinta finì probabilmente nel Museo di Antropologia a causa dello spostamento di alcune antichità egizie negli anni ’60 e nel 2024 si è ricongiunta alle pitture già esposte all’Egizio, dopo la scoperta e lo studio, pubblicato da Marochetti sui «Quaderni di Archeologia del Piemonte» (7, 2023). Le pitture staccate dalla tomba di Iti erano in tutto 36, restaurate a Firenze da Fabrizio Lucarini e portate poi a Torino nel 1924, dove però solo 29 vennero esposte, sei andarono perdute e la trentesima perduta e poi ritrovata è in fase di restauro.

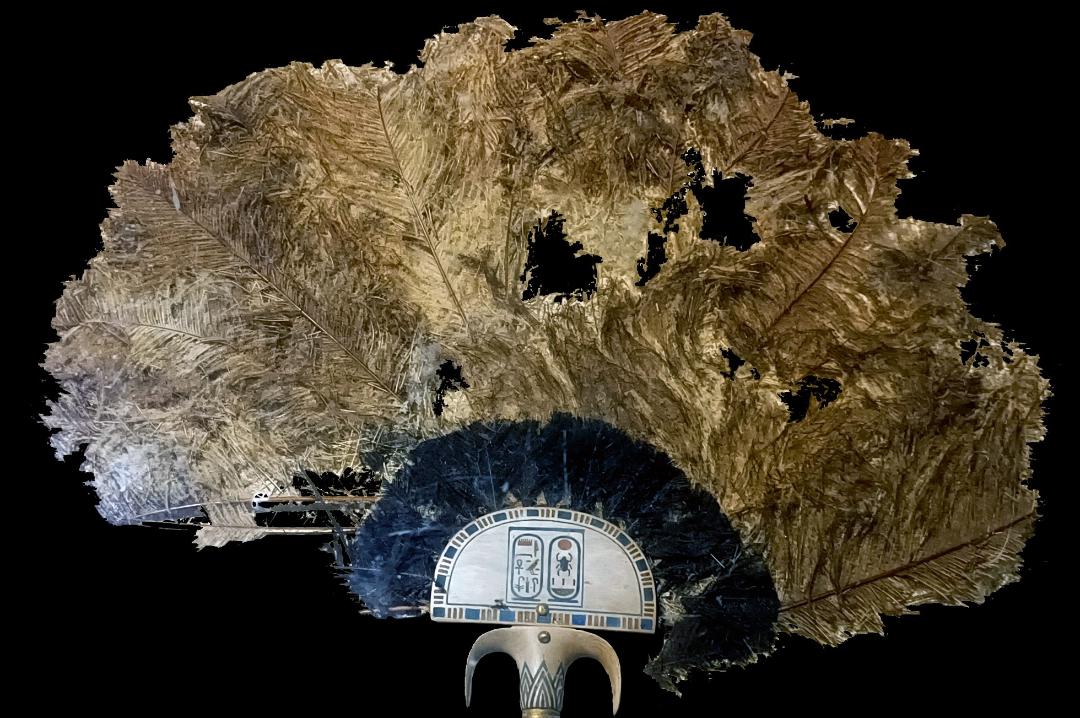

A riannodare i fili di tutta la vicenda è Beppe Moiso, autore del libro 1911: l’Egitto di Virginio Rosa (di imminente pubblicazione nella collana «Studi del Museo Egizio», Franco Cosimo Panini) che ha passato al setaccio tutta la documentazione e il diario di scavo, redatto da Rosa, con i disegni e gli scambi epistolari con Schiaparelli, restituendo un affresco della ricerca archeologica in Egitto a inizio Novecento. Il Museo Egizio, che ufficialmente aveva aperto i battenti un secolo prima, l’8 novembre 1824, con il nucleo fondante delle antichità di Bernardino Drovetti, si trovò così ad accogliere tantissimi reperti in arrivo dalle campagne di scavo della Missione Archeologica Italiana diretta dal 1903 da Ernesto Schiaparelli e che portarono al ritrovamento di quelli che oggi sono considerati «i capolavori dell’Egizio di Torino»: tra questi, la Tomba della regina Nefertari, la Tomba di Kha e Merit (per la quale il Museo ha avviato una raccolta fondi entro ottobre 2025 necessari al riallestimento della sala in occasione dei 120 anni del suo ritrovamento a Deir el-Medina nel 1906), la Tomba degli Ignoti e la Tomba di Iti, appunto, le cui scene dipinte, a distanza di millenni, ancora affascinano per la tecnica di esecuzione, la vividezza dei colori e la raffigurazione di momenti di vita quotidiana che assicuravano serenità al viaggio ultraterreno del defunto.

Beppe Moiso nella Sala della Tomba di Iti e Neferu nel Museo Egizio di Torino

Altri articoli dell'autore

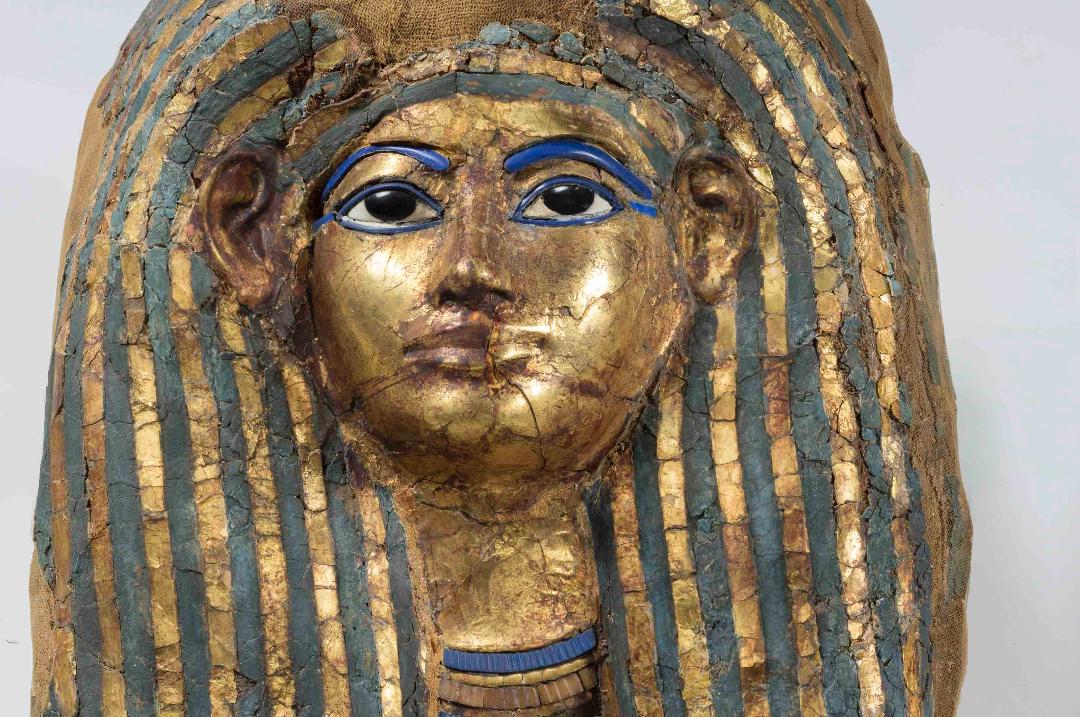

Grazie alla raccolta fondi lanciata mesi fa, è stata riallestita la sala con il ricco corredo della sepoltura scoperta da Ernesto Schiaparelli a Deir el-Medina nel 1906

Il 12 e il 13 dicembre appuntamento al Palazzo del Popolo per l’incontro Internazionale di Studi sulla Storia e l’Archeologia dell’Etruria

Dal 30 ottobre al 2 novembre appuntamento all’ex Tabacchificio Cafasso per la manifestazione dedicata al turismo archeologico giunta alla 27ma edizione

Come per un abito di alta sartoria, la realizzazione di una teca richiede conoscenza, precisione e molta cura per i dettagli. Patrizia Venturini della Goppion ci racconta com’è nato il progetto di collaborazione con il Grand Egyptian Museum per il quale l’azienda lombarda ha prodotto oltre 150 vetrine «intelligenti» e su misura, con vetri invisibili a elevatissima tenuta