Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Il 26 novembre, nel giorno stesso in cui a Olimpia si accende la Fiamma dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026, nella Fondazione Luigi Rovati di Milano si apre al pubblico la mostra «I Giochi OlimpiciTM. Una storia lunga tremila anni», che sarà visibile fino al 22 marzo. Un progetto affascinante e complesso che attraversa i millenni, realizzato (nell’ambito della Cultural Olympiad Milano Cortina 2026, con il supporto di Regione Lombardia-Olimpiadi della Cultura) dalla Fondazione milanese con il Museo Olimpico e con il Musée cantonal d’archéologie et d’histoire di Losanna e curata da Anne-Cécile Jaccard e Patricia Reymond (Museo Olimpico), Giulio Paolucci (Fondazione Luigi Rovati) e Lionel Pernet (Musée cantonal d’archéologie et d’histoire), in cui, secondo il modello caro a questa istituzione, l’archeologia s’intreccia con la contemporaneità in un dialogo capace di accendere nuove scintille di senso.

Il percorso, concepito all’insegna degli ideali olimpici di eccellenza, rispetto e amicizia («gli stessi, commenta Giovanna Forlanelli, presidente della Fondazione Luigi Rovati, cui s’ispira il nostro lavoro»), si snoda tra il primo piano del palazzo, il meraviglioso piano ipogeo, «modellato» nella pietra serena da Mario Cucinella, e il piccolo padiglione del giardino, dove è tracciata un’utile timeline illustrata dei Giochi Olimpici, dai primi, tenuti a Olimpia nel 776 a.C., fino alla soppressione, voluta nel 393 d.C. dall’imperatore cristiano Teodosio, che li considerava cerimonie pagane, e poi dal 1896, quando ad Atene prese il via la prima Olimpiade moderna, fino ad oggi. Ma già l’atrio del palazzo ci introduce alla passione olimpica con quella sorta di feticcio che è la tuta da sci indossata dal plurimedagliato Alberto Tomba a Nagano (Giappone) nel 1998 e da lui autografata, e in uno dei costumi indossati da sei pattinatori nella cerimonia inaugurale dei Giochi di Torino del 2006.

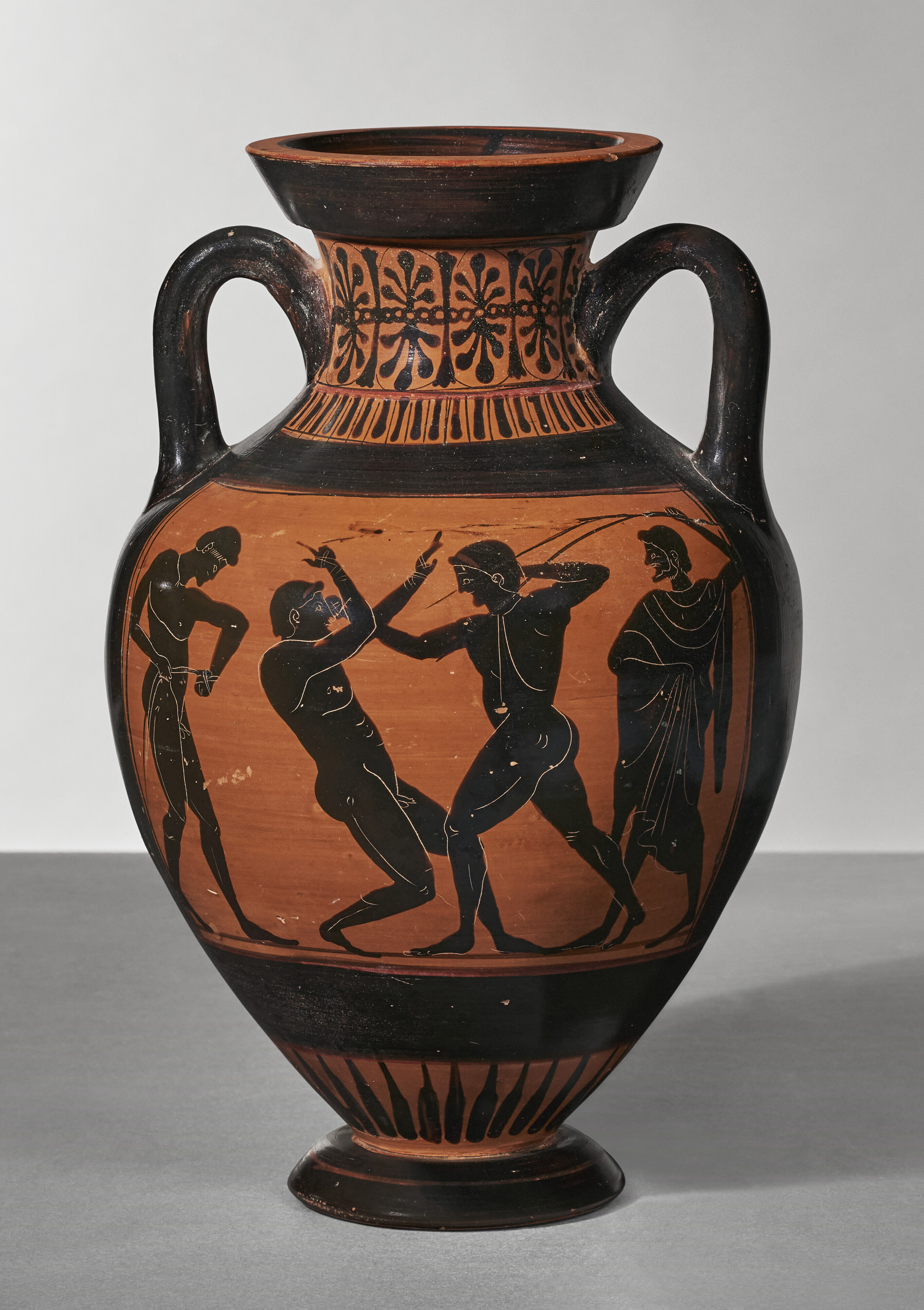

Pittore di Eucharides (attr.), Anfora pseudopanatenaica, produzione attica, primo quarto V sec. a.C. (490-480 a.C.), Milano, Fondazione Luigi Rovati. © Daniele Portanome

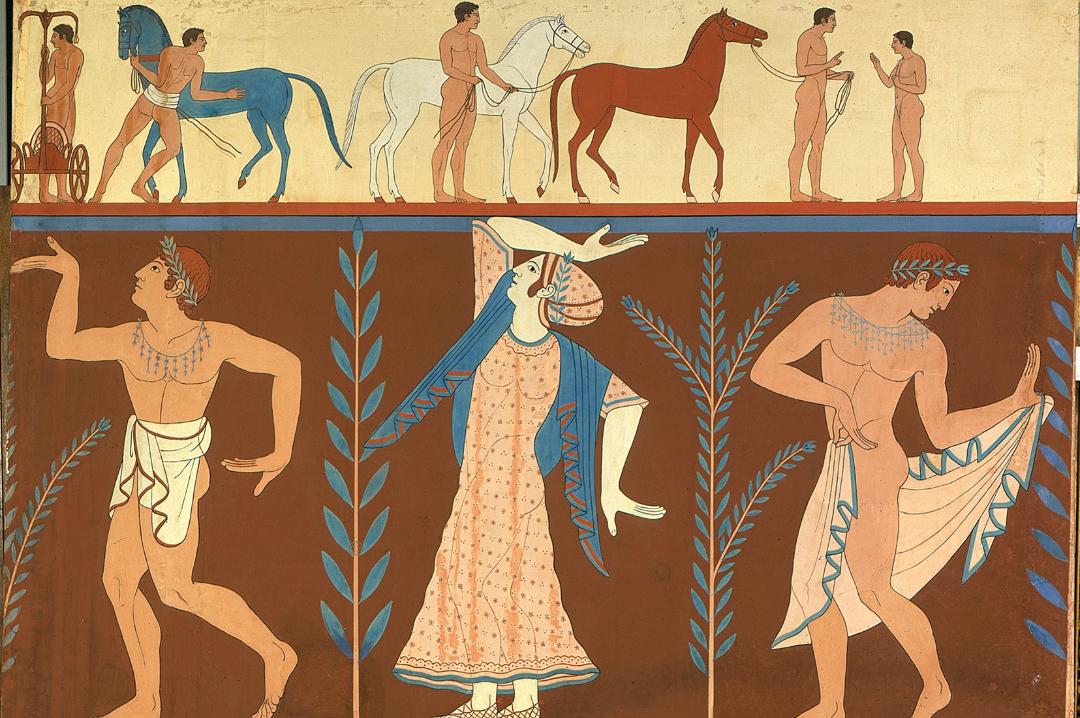

Il percorso si avvia al primo piano, con la sezione tematica dedicata alla figura dell’atleta antico e agli oggetti che accompagnavano la sua quotidianità, dallo strigile, quella sorta di lungo cucchiaio ricurvo con cui si detergeva l’olio di cui si era spalmato, misto, dopo le gare, alla polvere e al sudore, agli unguentari in cui trovavano posto (come nei kit di primo soccorso della modernità) balsami contro i traumi muscolari, ponendo poi l’accento sull’immagine di questi atleti (gladiatori, pugili, aurighi, lottatori, cavalieri...) le cui gesta sportive nel mondo greco, etrusco e romano, erano celebrate anche negli oggetti del quotidiano, come le lucerne o le monete. Ma, accanto, ecco la scarpa da pallacanestro indossata e autografata da Michael Jordan (Usa) nell’Olimpiade di Barcellona del 1992, le lucenti scarpe da corsa indossate dal velocista Michael Johnson (Usa) ad Atlanta nel 1996, o la canotta indossata da Usain Bolt (Giamaica) nei Giochi di Tokio del 2008. Fiaccole e manifesti (bellissimi quelli Déco, degli anni Venti, non meno di quello di Roma 1960, di Armando Testa, con l’iscrizione in qualche misterioso alfabeto del globo) raccontano il mito olimpico nel mondo, ma sono le meravigliose ceramiche attiche ed etrusche che, come fossero fotogrammi di una pellicola d’antan, «fotografano» i gesti delle diverse discipline olimpiche, a conquistare gli sguardi di tutti. Certo, c’è anche un disco da lancio etrusco in ferro (530-510 a.C.), proveniente da Vulci, non così diverso da quello in legno e metallo degli anni ’30, ma a stregare sono le ceramiche con il lancio del giavellotto, la lotta (e qui, in un’anfora attica del VI secolo a.C., ci s’imbatte anche in atleta decisamente in sovrappeso rispetto ai pur robusti contendenti), il pugilato (accanto ai guantoni da boxe di Pierre de Coubertin (1863-1937), il fondatore dei Giochi olimpici moderni) e l’equitazione, con i sottili cavalieri che montano a pelo, soggetti d’immagini di straordinaria eleganza.

Il primo piano riserva poi la gemma più ammirata della mostra: la «Tomba delle Olimpiadi» (530-520 a.C.), scoperta a Tarquinia nel 1958, mentre si preparavano le Olimpiadi di Roma del 1960, con le meravigliose pitture parietali staccate per salvarle dal degrado e ricomposte su una struttura delle identiche dimensioni dell’originale. Uscita per la prima volta dal Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia (Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia), la tomba, emozionante, mostra sulle pareti lunghe episodi, di impressionante felicità ed efficacia, di corsa delle bighe, di pugilato, di corsa di velocisti, di salto in lungo, di lancio del disco: i giochi che si tenevano in onore del defunto, mentre in un’altra sala vanno in scena le riproduzioni ottocentesche (di Carlo Ruspi) delle pitture murali della «Tomba delle Bighe» (490-480 a.C.). Ma non finisce qui: altri tesori attendono i visitatori nel piano ipogeo dove, nello spazio centrale, si celebrano la vittoria e i suoi simboli. Anche qui, superbi vasi attici con le Panatenee, statuette di «Vittoria alata», bassorilievi romani, trofei dell’800 (tra i quali un opulento bacile d’argento massiccio e pietre dure di Fabergé per le Olimpiadi di Stoccolma, 1912), medaglie olimpiche moderne e il meraviglioso diadema d’oro a foglie del IV-III secolo a.C., posto a confronto con la corona di foglie di quercia dorate dell’(hitleriana) Olimpiade di Berlino del 1936, che fu assegnata al velista tedesco Joachim Weise (per conferenze, visite guidate, laboratori per bambini, progetti di accessibilità «Museo gentile», cfr. fondazioneluigirovati.org).

Allestimento della Tomba delle Olimpiadi nella mostra «I Giochi OlimpiciTM. Una storia lunga tremila anni» alla Fondazione Luigi Rovati di Milano. Photo: Daniele Portanome