Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoliMettere insieme una mostra di opere di Duilio Cambellotti è relativamente facile, trattandosi di un artista poliedrico e prolifico (basta accostarsi al ductus dei suoi disegni e delle sue xilografie per trovarsi di fronte a un segno che pare generare all’infinito se stesso e le forme cui dà vita).

Ma allora perché, a fronte di una così vasta e varia produzione, nelle mostre a lui dedicate appaiono quasi sempre le stesse opere, le più importanti o le più popolari? E ancora: è verosimile ipotizzare che dai primi studi dedicati all’artista romano (1876-1960) ad opera di Fortunato Bellonzi negli anni Sessanta, seguito da Crispolti, Maurizio Fagiolo dell’Arco, Argan, in un percorso critico culminato con i saggi di Mario Quesada e con la riscoperta e la rivalutazione, negli anni Ottanta, anche in sede di mercato, di molti versanti dell’arte moderna italiana, il «dossier Cambellotti» sia definitivamente chiuso?

Le ricerche degli studiosi di più giovane generazione, ad esempio l’équipe che fa capo alla Galleria Simone Aleandri, e dello stesso gallerista romano, dimostrano il contrario. Al punto che Aleandri annuncia che quella attuale, in corso sino al 20 marzo, sarà la prima di un ciclo cambellottiano che alla facile reperibilità delle «solite note» opere, oppone nuovi contributi critici. Un filone d’oro in quella miniera che fu Cambellotti sono i taccuini, e per l’occasione Francesco Parisi, tra i curatori dell’attuale esposizione, sonda i piccoli fogli di quello detto «della falsa civiltà» (databile al 1903-06) che contiene uno studio per l’omonima, fondamentale opera su carta.

Un insieme che non solo rende l’idea della multiforme produzione di Cambellotti e di una sorta di creatività compulsiva, ma permette, anche attraverso le annotazioni autografe, di connettere fra loro opere diverse e di conoscere i primi pensieri per altri importanti lavori. Idee che emergono in un affollarsi di studi preparatori per «calici, appliques, gioielli, cofanetti, elementi di arredo (…) navi e carene sommerse, abbozzi di figure e cavalli».

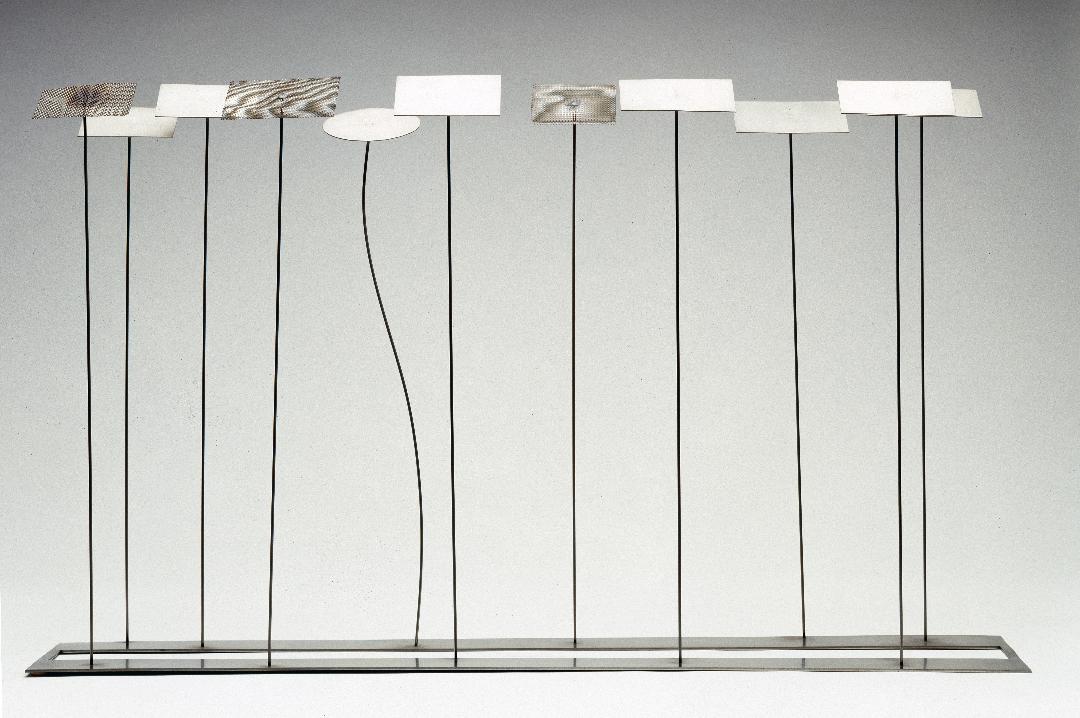

I cavalli, appunto: una lettera, o un carattere, fondamentale nell’alfabeto iconografico cambellottiano. In mostra, tre modelli in gesso per il vaso in bronzo «La conca dei cavallini» (1914-17): è ancora Parisi a scrivere dell’importanza dei tre gessi, alla luce di una fondamentale variante nella posturale, per la ricostruzione del processo creativo dell’opera finale.

Il toro delle campagne romane, altra «lettera» del predetto «alfabeto», appare in mostra con una terracotta patinata, forse a simulare il bucchero, esposta nel 2018 alla Galleria Nazionale d’arte moderna di Roma in una mostra dedicata a Maria Stella Gallenga. Si tratta di «Toro inginocchiato» (1918-19) che Mario Finazzi mette in connessione con l’iconografia ricorrente nella pittura vascolare greca, nelle scene raffiguranti la sottomissione dell’animale a Ercole.

C’è poi il Cambellotti scenografo attivo per il teatro dell’Opera di Roma, con, fra l’altro, lo studio definitivo a tempera per la scena I de «La vestale» di Gaspare Spontini, che Aleandri, nel suo saggio in catalogo, mette in relazione a «Vesta», una delle xilografie del ciclo «Leggende romane» (1930 ca). C’è il disegnatore delle 52 tavole dedicate ai costumi e agli stemmi del Palio di Siena; c’è l’autore della Targa Florio (qui nell’edizione del 1911), il premio per la celebre corsa automobilistica.

E non manca il geniale affichiste, in un nucleo di manifesti litografici concepiti tra il 1905 e il 1947 per esposizioni, opere teatrali o proiezioni cinematografiche. Il ritrovamento più sorprendente sono però le inedite vetrate «delle ciliegie» (1915), realizzate da Cesare Picchiarini su disegno di Cambellotti per l'abitazione privata di Venuto Venuti, architetto, spiega Aleandri, «la cui storia è intrecciata alla famiglia Torlonia e, in particolare, alla realizzazione del Casino delle Civette, dov’è conservato lo studio preparatorio». L’opera, proveniente dagli eredi di Venuti, è tema dello studio in catalogo di Maria Paola Maino.

Il volume che accompagna la mostra è pubblicato dalle Edizioni Officine Vereia; a completare i contributi critici già citati, quelli di Roberto Dulio e Stefano de Martis.

Modelli in gesso preparatori per il Vaso (o conca) dei cavallini di Duilio Cambellotti

«Toro inginocchiato», di Duilio Cambellotti

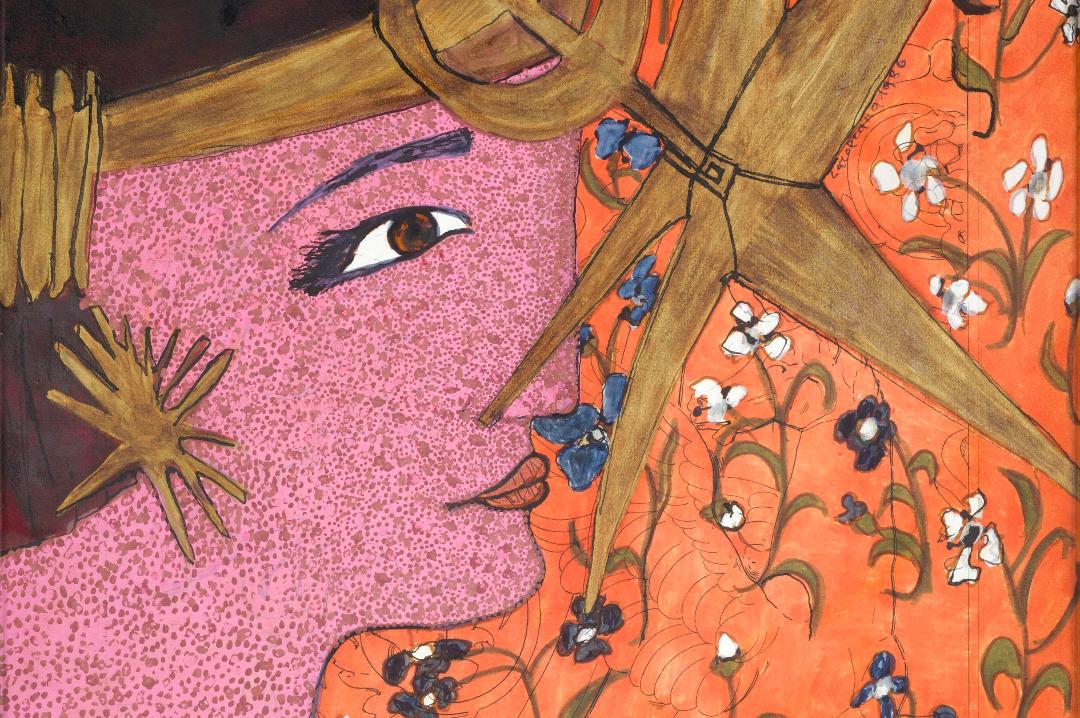

Particolare delle vetrate «delle ciliegie», di Duilio Cambellotti

Altri articoli dell'autore

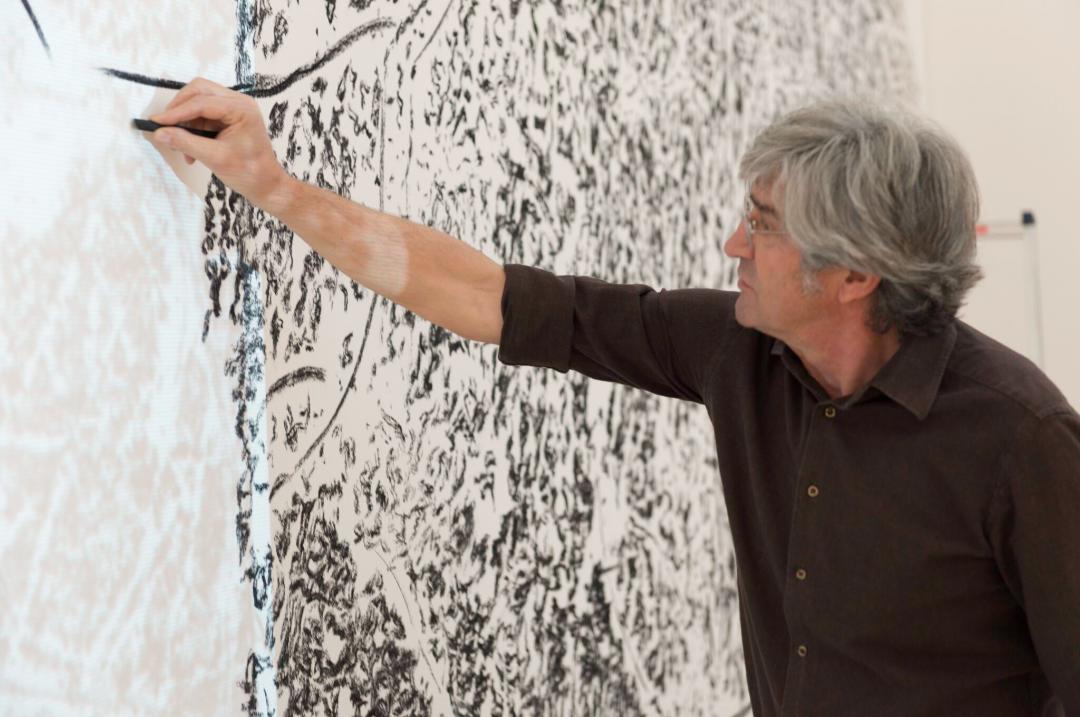

Il più giovane del nucleo storico dell’Arte Povera da oltre mezzo secolo interroga la natura per scoprire il fluido vitale dell’esistenza. E sebbene ogni tanto incappi nella ridondanza e nella grandeur, la sua opera dimostra «che arte e realtà si forgiano insieme e si appartengono sin dal principio, come lingua e pensiero viventi»

100 opere in una retrospettiva al Museo di arti decorative Accorsi-Ometto: dagli acquerelli autobiografici degli anni ’30 alle ultime carte, 70 anni di trasgressioni e di «gesti erotici» di un’artista insofferente a ogni etichetta estetica e stilistica

Il 25 ottobre di 100 anni fa nasceva l’uomo che tramutò la pittura in oggetto (e viceversa) e aprì le porte alla Pop art. Il suo impegno sociale, la sua multidisciplinarità, l’interattività e la trasversalità di alcune sue opere e la sua ricerca sul ruolo dell’immagine sono tra gli elementi che lo rendono particolarmente attuale

53 anni dopo la storica mostra alla Gam di Torino, lo stesso museo dedica all’artista originario di Rovereto una retrospettiva con oltre 150 opere