Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Fino all’8 febbraio 2026 gli spazi espositivi del Mudec di Milano sono occupati dai sortilegi visivi di Maurits Cornelis Escher (Olanda, 1898-1972), artista e incisore che ha saputo fondere arte e scienza in una visione originalissima, che ha fatto di lui una figura d’artista seducente e immediatamente riconoscibile. A quasi dieci anni dalla sua presenza a Palazzo Reale, nel 2016, Escher torna dunque in città con la sua indagine sul reale riletto attraverso la lente di una propria personale griglia matematica e geometrica, un modello inizialmente intuitivo, per così dire «istintivo», ma in seguito corroborato da scambi e frequentazioni con matematici accademici, che gli ha guidato la mano nella sua opera di scomposizione delle immagini in innumerevoli moduli incessantemente ripetuti: pattern di motivi iterati da cui scaturiscono immagini stupefacenti e inganni percettivi stordenti.

La singolarità di questo progetto (concepito da Claudio Bartocci, Paolo Branca e Claudio Salsi espressamente per il Mudec) rispetto a quelli che circolano da tempo sta nell’indagine puntuale sulle fonti cui attinse, specie quelle che scoprì quando conobbe da vicino l’arte islamica all’Alhambra di Granada, dapprima nel 1922 e poi, più ancora, nel suo secondo viaggio del 1936: dopo il primo soggiorno adotterà le tipiche riflessioni speculari dei loro motivi geometrici; dopo il secondo, prenderà a saturare il piano con tasselli fittamente «intarsiati» gli uni con gli altri, in cui però le figure geometriche di un’arte rigidamente aniconica come quella islamica si modificano fino ad assumere forme di animali (pesci, uccelli, piccoli rettili, insetti), tutti meticolosamente incastrati gli uni negli altri in modo da non lasciare il minimo spazio libero: perché anche quando pare di vedere, per esempio, uno stormo di uccelli in volo su un fondo neutro, ecco che, fissando lo sguardo, la visione si ribalterà e si noterà che in quei «vuoti» compaiono invece dei pesci. O viceversa.

Lui del resto amava ripetere che «lo stupore è il sale della terra», e di meraviglia e stupore è intessuta questa mostra, inserita nell’ambito dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, prodotta da 24 ORE Cultura-Gruppo 24 ORE in collaborazione con il Kunstmuseum Den Haag (qui si trova la più grande collezione museale pubblica al mondo di M.C. Escher) e resa possibile grazie a Fondazione M.C. Escher.

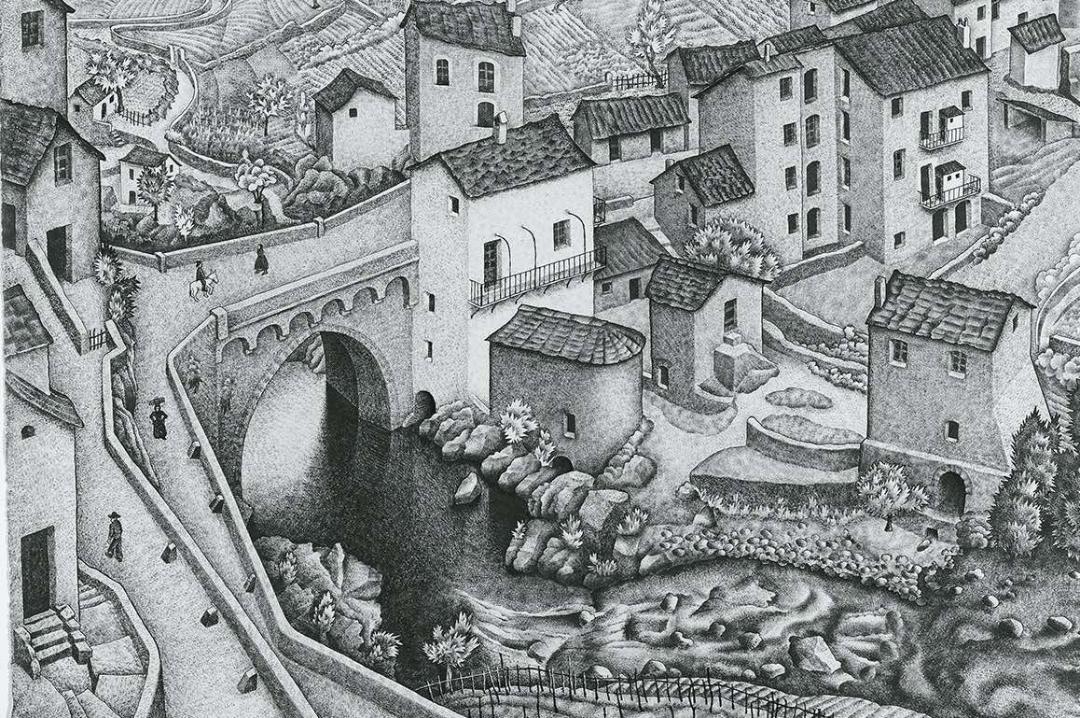

Prima però di arrivare alle sue stagioni più note e riconoscibili, Escher viaggiò a lungo per l’Italia e in quegli anni tra il 1922 e il 1935 realizzò vedute non dei luoghi più famosi e celebrati (anche della Cappella Sistina mostra solo il contrafforte esterno) ma dei borghi arroccati come nidi d’aquila sui rilievi della Valle dei Calanchi nel Viterbese, o quelli sui monti scheggiati dell’Abruzzo o, ancora, dello sperone di Scilla, in Calabria, con la mole del Castello Ruffo, riprendendoli sempre con prospettive scoscese e trasformando i monti su cui sorgono in visionarie forme geometriche minerali. Tutte opere affascinanti e poco note, queste, in cui si manifesta la passione di Escher per l’Italia, cui presto segue, però, la seduzione esercitata dall’Andalusia e dal complesso mirabolante dell’Alhambra («la rossa», per il colore delle sue mura) di Granada, con la sua ricchissima ornamentazione geometrica che, ripetendosi costantemente, gli suggerisce quell’idea d’infinito che tanto peso avrà nel suo linguaggio artistico.

In mostra c’è un suo disegno del 1922 in cui riproduce meticolosamente un mosaico parietale dell’Alhambra, accostato a una composizione di piastrelle islamiche del ’500, perché l’intera mostra è punteggiata da manufatti artistici tipici di quella cultura, dalle antiche piastrelle ai tappeti anatolici e persiani, dalle ciotole di ceramica invetriata ai piatti smaltati, dagli scudi e gli elmi ageminati agli stucchi, da cui Escher trasse continua ispirazione. Che s’innestò tuttavia su una sua speciale forma mentale, com’è provato dai suoi lavori più precoci: «Assai prima di scoprire nell’Alhambra che i Mori erano attratti dalla divisione regolare dei piani, scriveva infatti, avevo già avvertito in me questa passione».

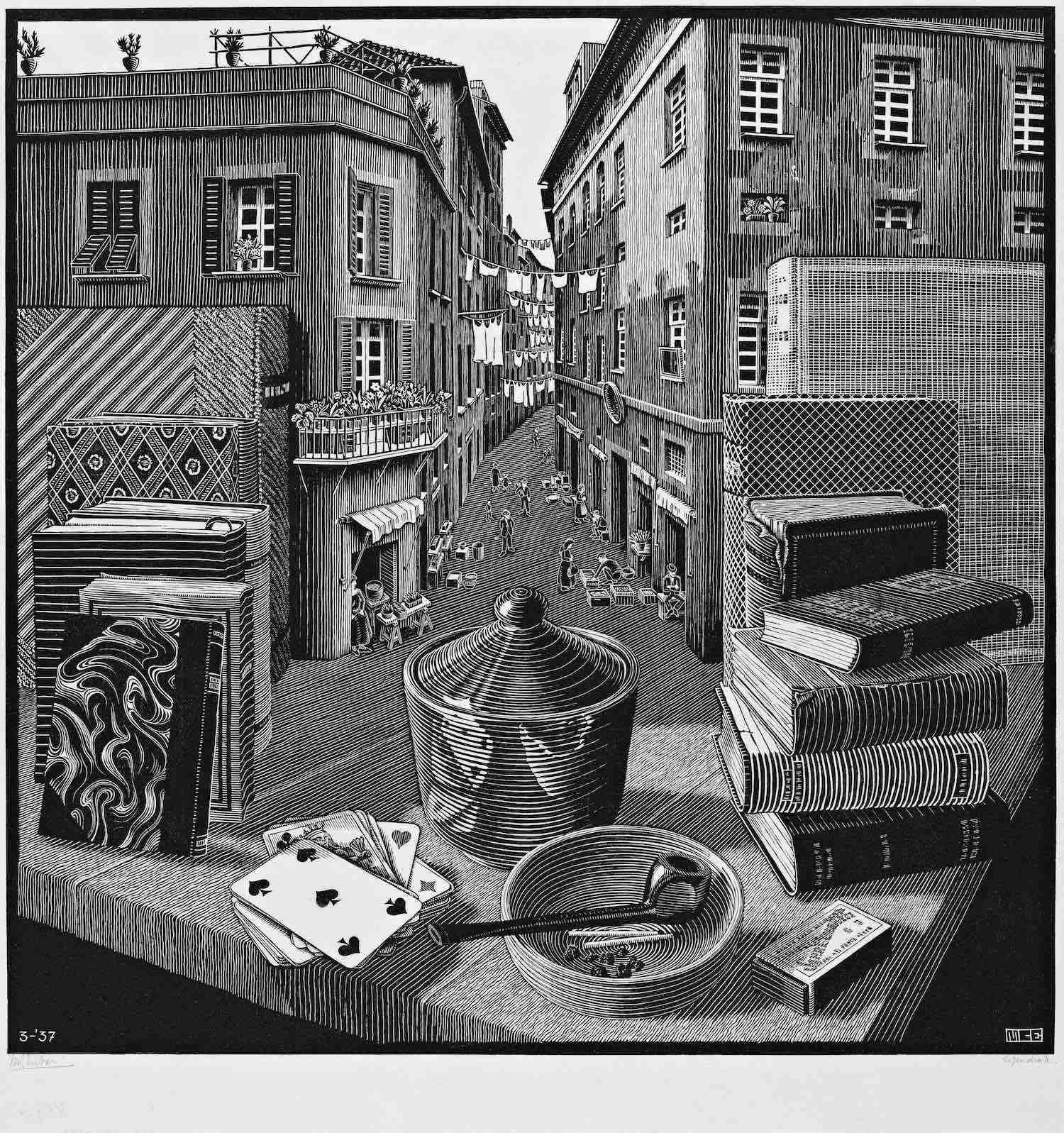

Dopo quella data, però, Escher sviluppò un suo linguaggio sempre più ossessivamente teso a saturare il piano di forme che s’incastrano tra loro senza lasciare alcun vuoto, una «divisione regolare del piano», come la definiva lui, una tassellazione fatta di «ripetizione e moltiplicazione» che caratterizzerà i suoi lavori fino ai primi anni ’70, nella quale però, sin dal 1937, gli elementi ripetuti diventano figure vive di animali o di vegetali, com’è provato in mostra dagli otto rari acquerelli di quell’anno, parte di un nucleo di oltre 30 prototipi in cui studiava come occupare interamente il piano secondo i principi della simmetria e della matematica. Fino a sfiorare l’infinito, nella serie di opere «Limite del cerchio», dove il motivo si moltiplica e si miniaturizza man mano che ci si allontana dal centro, e di lì si perde nel nulla.

M.C. Escher, «Natura morta e strada», 1937. L’Aia, Kunstmuseum Den Haag. © 2025 The M.C. Escher Company. All rights reserved