Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Edoarda Emilia Maino, in arte Dada Maino fino al 1963, poi Dadamaino per l’errore (fortunato) di un tipografo tedesco, era nata nel 1930 a Milano, dove morì nel 2004. Anno dopo anno, però, la sua data di nascita avanzava, fino al 1936. Non era per vanità, ci spiega Flaminio Gualdoni, che con lei aveva uno stretto rapporto culturale e d’amicizia, e che oggi cura la retrospettiva «Dadamaino» per il MA*GA (dal 17 dicembre al 7 aprile 2024, catalogo Nomos): «Lei “ringiovaniva” ogni volta che, entrando in un nuovo gruppo (da Azimut, che affiancò pur senza aderirvi, ai gruppi Zero, Nul, Nuove Tendenze, T e N), si trovava accanto a compagni più giovani. Per sentirsi coetanea di artisti che apprezzava». Più che radicale in politica, generosa ma spigolosa nel carattere, continua Gualdoni, «era in primo luogo una grande artista e la mostra che il MA*GA le dedica è un suo nuovo debutto, dopo i fatti che per lunghi anni hanno gettato ombre sulla sua opera e paralizzato ogni iniziativa espositiva».

Gualdoni allude al procedimento penale per contraffazione di opere dell’artista (che usava datare con l’anno del «concepimento» anche i lavori della stessa serie realizzati in seguito) iniziato nel 2014 e concluso nel 2020 con un’assoluzione piena, «perché il fatto non sussiste», che aveva coinvolto lui, allora direttore, e altri membri dell’Archivio Opera Dadamaino. La sede di questa «rinascita» è ideale, perché lei aveva vissuto ed è sepolta non lontano, a Somma Lombardo, e perché i suoi lavori entrarono per tempo nelle collezioni del museo «ma anche perché, prosegue Gualdoni, il MA*GA ha spazi molto grandi, che permettono di esporre tutte le stagioni del suo lavoro, anche con opere monumentali, come l’esemplare del ciclo “Il movimento delle cose” (1987-96) lungo 30 metri».

La mostra presenta 80 opere e inizia con la stagione potente dei «Volumi» (1958-60), in cui Dadamaino guarda ai «tagli» di Fontana e li dilata in larghi fori prima irregolari, poi sempre più regolari, messi a confronto con opere del MA*GA di Fontana, Castellani, Manzoni, Anceschi, Boriani, Gianni Colombo, Mari, Alviani e Biasi: gli amici degli anni di Azimut. C’è poi il momento dell’Arte programmata, dal 1962, dove dialoga con Varisco, Mari, Boriani, Munari, Alviani, Colombo e Vigo. E qui è esposto, restaurato, l’ambiente «Spazio elastico» (1967) di Colombo, del MA*GA. Un momento di ricerca, questo, che sfocia nella sua maturità artistica, aperta dall’installazione «I fatti della vita», esposta da Vittorio Fagone alla 39ma Biennale di Venezia (1980), che le restituì una grande visibilità, per proseguire e concludersi con gli impressionanti «Alfabeti della mente», in cui allinea «lettere» mute, afasiche, di sua invenzione (una ricerca avviata dopo il massacro del 1976, tragicamente attuale, nel campo di rifugiati palestinesi di Tell al-Za’tar in Libano) e con il ciclo del «Movimento delle cose» («codici di un linguaggio personale», li definiva lei) esposto, su invito di Gualdoni, alla 44ma Biennale di Venezia nel 1990.

«Paradossalmente, spiega il curatore, il momento davvero importante per Dadamaino non è stato tanto quello, precoce, dei “Volumi”, sorta di varianti dei “tagli” di Fontana, coraggiosi ma nel clima del tempo, quanto la stagione che si avvia con “I fatti della vita”. È dagli “Alfabeti della mente”, infatti, che il suo lavoro diventa inconfrontabile, così come dal ciclo “Il movimento delle cose”, realizzato “alla cieca” sul tavolo del suo piccolo studio, su lunghissimi rotoli di un poliestere traslucido, senza mai poterli vedere se non quando venivano esposti, appesi in modo da sembrare galleggianti. È con questi lavori che Dadamaino si manifesta per quello che è: una grande artista europea».

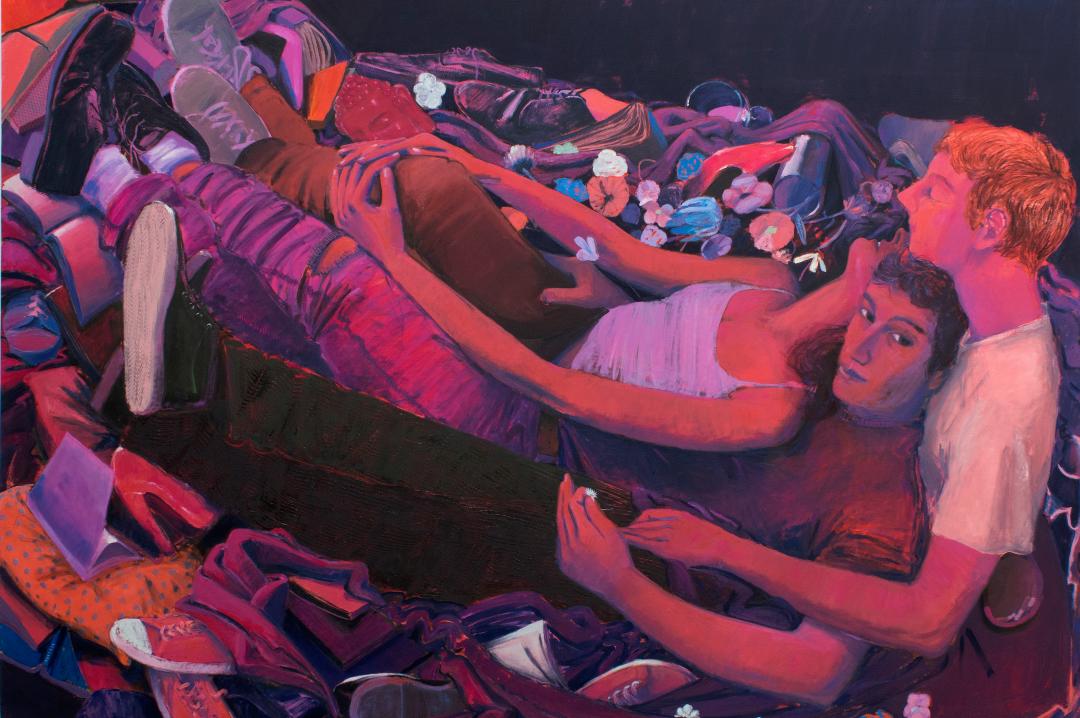

Dadamaino nello studio di via Boito a Milano nel 1960 (particolare)

Altri articoli dell'autore

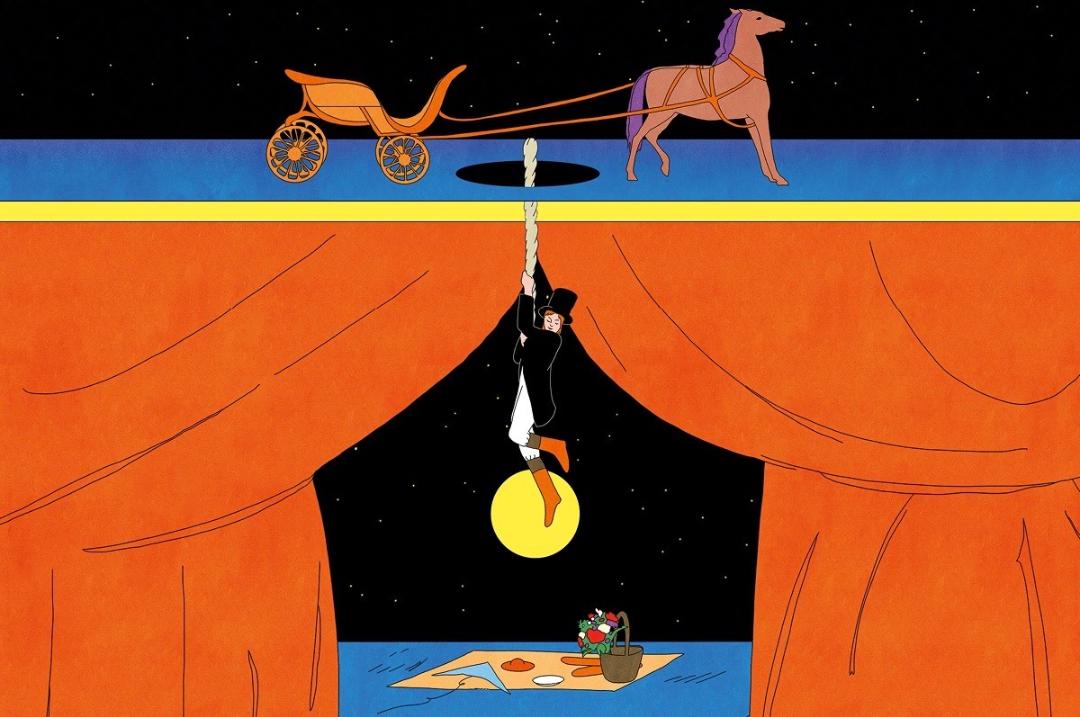

Al Teatro Franco Parenti di Milano le creazioni della Maison parigina sono coprotagoniste di una pièce fiabesca in scena dall’11 al 21 settembre

Nello Spazio Shed del Pirelli HangarBicocca di Milano la più ampia personale dedicata in Europa all’artista che ha rappresentato il Giappone nell’ultima Biennale di Venezia

Partendo dal binomio «Arte e Natura» il museo di Bergamo presenta anche l’inedito progetto «A&N Kids»: una mostra ad altezza di bimbo

La mostra «Pittura italiana oggi» ha iniziato da Buenos Aires il suo tour, che toccherà anche Brasile e Messico: «Un progetto organico che sviluppa un dialogo con i diversi Paesi in cui arriva», spiega il curatore Damiano Gullì