Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Davide Landoni

Leggi i suoi articoliStorica dell’arte, teorica, curatrice e docente. Daniela Palazzoli (1940-2025) è stata una figura centrale nella scena culturale italiana, in particolare per il suo pionieristico impegno nel riconoscere la fotografia come linguaggio artistico autonomo, già a partire dagli anni Settanta. A dare notizia della morte i profili social di Osart Gallery, fondata dal figlio Sirio Ortolani, presidente dell’Angamc (Associazione Nazionale Gallerie d’Arte moderna e contemporanea) per il 2022-26. Nata a Milano nel 1940 e formatasi presso l’Università degli Studi della città meneghina, Palazzoli ha affiancato alla sua attività curatoriale una lunga carriera accademica, insegnando all’Accademia di Belle Arti di Brera (dove è stata direttrice dal 1987 al 1992) e alla Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano, dove ha formato generazioni di artisti, critici e curatori. Anche il padre, Peppino Palazzoli, era stato gallerista, fondatore nel 1957 della Galleria Blu a Milano, dove oltre a promuovere le avanguardie del dopoguerra dava particolare rilievo, precorrendo i tempi, alle avanguardie storiche.

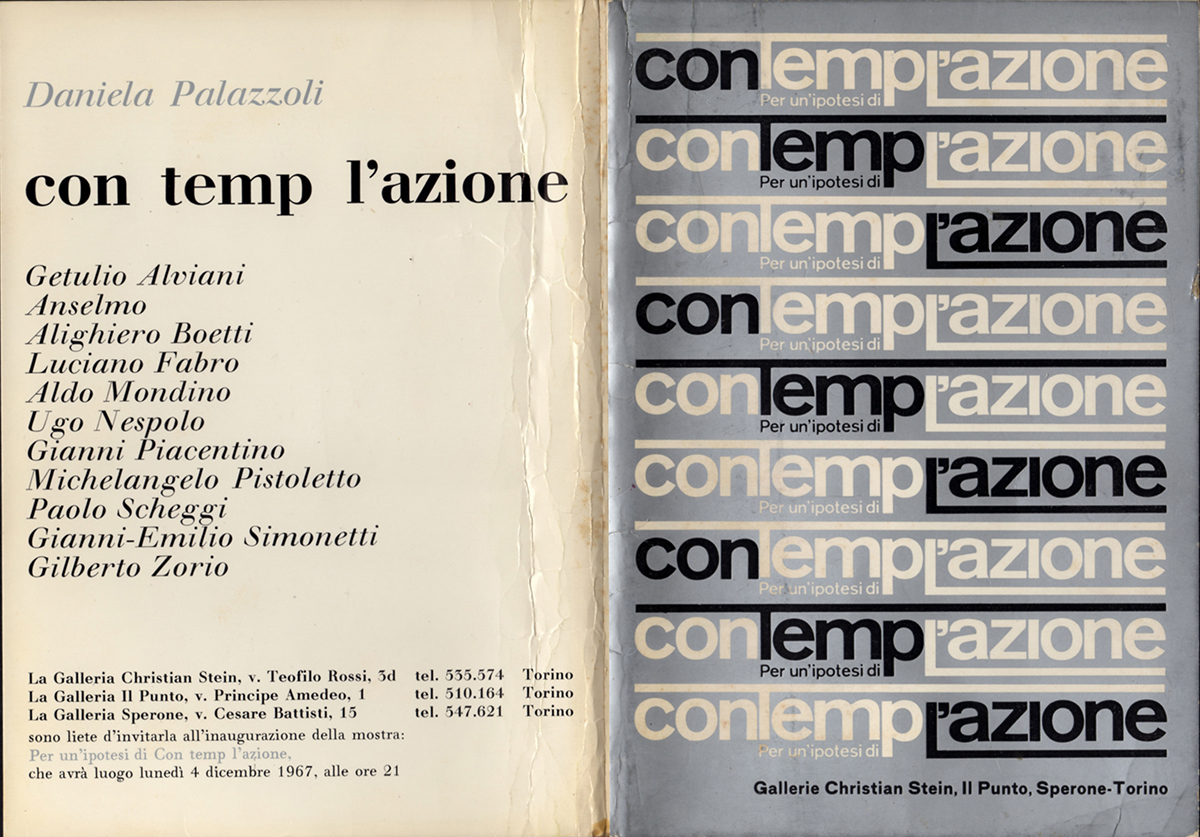

Il suo approccio critico, profondo e interdisciplinare, l’ha portata a lavorare su diversi fronti. Dall'organizzazione di mostre alla scrittura di saggi, dalla curatela editoriale alla promozione della cultura visuale nelle istituzioni. La sua riflessione si è da sempre concentrata sulla relazione tra immagine, tempo e narrazione, temi che ha esplorato anche attraverso il suo lavoro di catalogazione e raccolta di materiali fotografici, culminato nella creazione del Fondo Daniela Palazzoli, oggi custodito presso lo IUAV di Venezia. Oltre 1.500 volumi che testimoniano l’evoluzione della fotografia come arte e come documento culturale. Tra i momenti seminali della sua attività vi è sicuramente la mostra Per un'ipotesi di Con templ'azione, con cui nel 1967, a Torino, curò un progetto trasversale che coinvolse le gallerie Christian Stein, Il Punto e Sperone in una riflessione condivisa su artisti come Alviani, Anselmo, Boetti, Fabro, Scheggi, Simonetti, Pistoletto, Zorio e altri ancora, prendendo in considerazione la loro pratica come un processo esperienziale che anche il pubblico era chiamato ad alimentare. Indagine e condivisione si fondono in Bit, rivista che fonda e dirige che nella sua breve ma folgorante esistenza, dal marzo 1967 al settembre 1968, e che vede la collaborazione anche di Germano Celant.

Nel 1972, con I denti del drago. Le trasformazioni della pagina e del libro nell'era post-gutenberghiana, Palazzoli organizza una delle esposizioni più interessanti degli anni Settanta, che lo stesso anno le vale la chiamata di Renato Barilli, il quale la invita a progettare con lui Il libro come luogo di ricerca, la sezione della 36. Esposizione Internazionale d'Arte La Biennale di Venezia dedicata all'evoluzione delle parola e del libro in età contemporanea. La mostra, organizzata alla Galleria L'uomo e l'arte di Milano con le opere di 62 artisti e 26 riviste sperimentali, è, assieme al progetto Contemporanea firmato da Achille Bonito Oliva su Roma, uno dei cardini del secondo Novecento per capacità di cogliere lo spirito del tempo e del nuovo che avanza.

Con tale visione, a partire già alla fine degli anni Sessanta, Palazzoli aveva intuito la forza comunicativa del medium fotografico in un contesto dominato dalla pittura e dalla scultura. Combattimento per un'immagine (1973), Arte Italiana in Fotomedia (1974), Phantastique Photography in Europe (1975-1976) o le più recenti Il sentimento del Duemila. Arte e foto 1960-2000 (1999) e la più intima Photosequences (2018) sono alcune esposizioni che, insiem a volumi quali Fotografia cinema videotape (Fabbri, 1976) e Il corpo scoperto. Il nudo in fotografia (Idea, 1988), rappresentano tappe miliari nella diffusione e assorbimento di un linguaggio ad oggi totalmente penetrato tanto nel mondo artistico quanto nella quotidianità di ognuno di noi.

Palazzoli non ha mai smesso di interrogarsi sul ruolo dell’immagine nell’era dei media, anticipando alcune delle domande che oggi animano il dibattito sul digitale e sulle nuove forme di produzione visiva. Ha collaborato con istituzioni come la Triennale di Milano, curando progetti trasversali che uniscono arte, architettura e comunicazione, e ha partecipato a convegni e conferenze dedicati a figure come William Kentridge o movimenti come Fluxus, di cui ha indagato la dimensione performativa e visuale. Nei suoi scritti, il libro d’artista si intreccia con il concetto di post-tipografia, e la fotografia diventa uno strumento per esplorare la soggettività, la memoria e il linguaggio. «La comprensione dell'arte», scriveva Palazzoli in un articolo pubblicato su Data (n° 8) nell'estate 1973, «nasce solo dalla partecipazione ai suoi problemi e dalla critica ai suoi linguaggi. Essa si fonda su un dialogo, personale e sociale, che per esistere ha bisogno di strutture, e di strutture che funzionino non una tantum ma che funzionino nella quotidianità e incidano nella vita dei cittadini , per invitarli non una volta tanto a mettersi l'abito della festa per andare a vedere una mostra nell'ambito dei programmi della società dello spettacolo, ma per prendere parte a un dialogo che li riguarda nella ricerca di quel significato di cui l'arte è un veicolo ma di cui noi siamo, o dovremmo essere, i protagonisti».

Nel panorama italiano, dominato per decenni da figure maschili, Daniela Palazzoli ha costruito una carriera solida e indipendente, aprendo strade a nuove visioni dell’arte contemporanea. Manifesto di una pratica curatoriale che è prima di tutto costruzione di senso e forma di narrazione critica, lascia in eredità alle nuove generazioni uno stimolo fondamentale nell'analisi e interpretazione del presente. Siamo noi a costruire il mondo, a dargli forma; agli artisti il compito di condensarlo in immagini; a curatrici illuminate come Palazzoli quello di consegnarlo al pubblico in una forma in grado di smuovere le coscienze e innescare il cambiamento.

Altri articoli dell'autore

La piattaforma internazionale potrebbe inaugurare una stagione di iniziative e investimenti in grado di ridisegnare il ruolo del design nella Regione

La lista, in continuo aggiornamento, delle mostre visitabili durante la settimana dell'arte che ruoterà intorno al grande appuntamento fieristico (4-7 dicembre 2025)

Tanti gli elementi che Maire, società specializzata nello sviluppo di tecnologie per la transizione energetica, pone in dialogo in un progetto che esplora le radici della tecnologia antica e i suoi sorprendenti legami con la tecnologia odierna

Un ulteriore colpo ad effetto dell'opera, che fin dal suo debutto aveva innescato un dialogo col pubblico, chiamato a usarlo e quindi a interrogarlo, sul senso dell'arte e del lusso