Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Daria Berro

Leggi i suoi articoliJohn Singer Sargent (1856-1925) è stato il ritrattista più celebre dell’età vittoriana. E uno dei più enigmatici. A cento anni dalla morte, e in concomitanza, con le grandi mostre già allestite alla Tate Britain di Londra, al Metropolitan Museum of Art di New York e al Musée d’Orsay di Parigi (in corso fino a gennaio 2026) il documentario «John Singer Sargent-Portraitist of Paradox», visibile da oggi alle 21.15 su Museum Tv (canale in 4K visibile gratuitamente sul canale 220 di tivùsat) ripercorre la vita cosmopolita del pittore, nato a Firenze da genitori americani, divisa tra Europa e Stati Uniti.

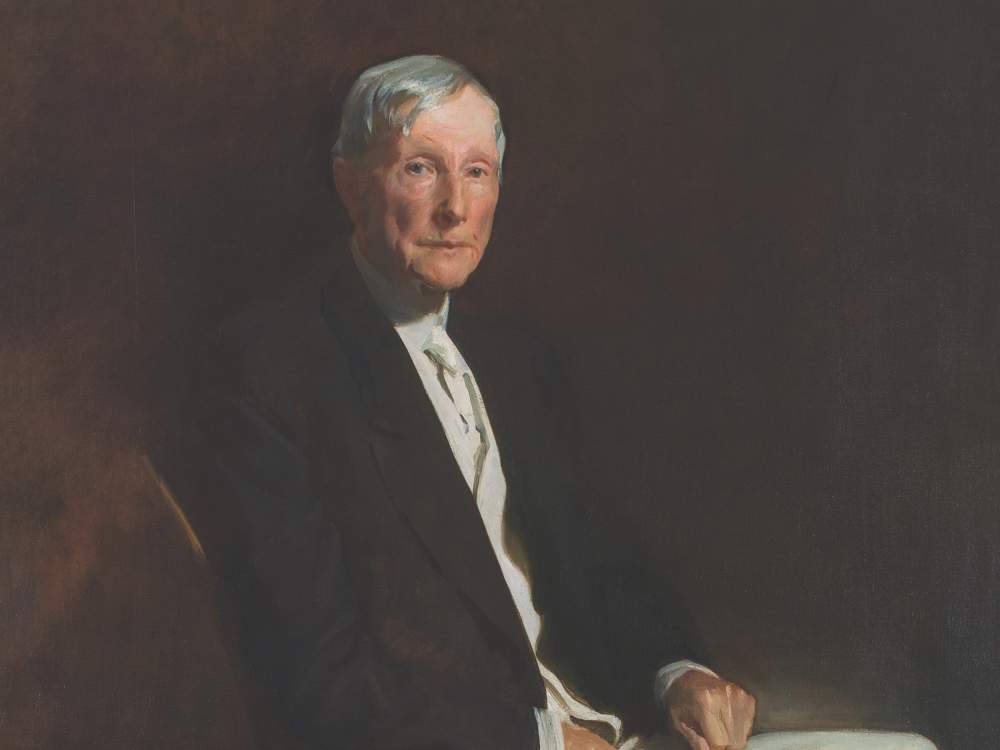

Il documentario (52’), diretto da Stanislas Valroff & Christian Dumais-Lvowski e prodotto da Bel Air Media François Duplat, esplora la complessità di un artista prolificissimo. Durante la Belle Époque i suoi ritratti ritratti dell’alta società francese, inglese e americana erano un must, e per posare davanti a lui non si esitava a spendere una fortuna. Dotato di una tecnica impeccabile, s’ispirava ai grandi maestri che venerava, Velázquez, Van Eyck e Gainsborough. In un’epoca in cui nel mondo dell’arte si affacciavano l’Impressionismo, il Fauvismo e il Cubismo, Sargent restava fedele al suo realismo personale, capace di unire rigore accademico e libertà espressiva. Il documentario ripercorre i rapporti di Sargent con figure come gli scrittori Henry James e Oscar Wilde, e con la mecenate bostoniana Isabella Stewart Gardner, analizza l’eleganza dei ritratti mondani e la tensione più intima dei suoi studi privati,

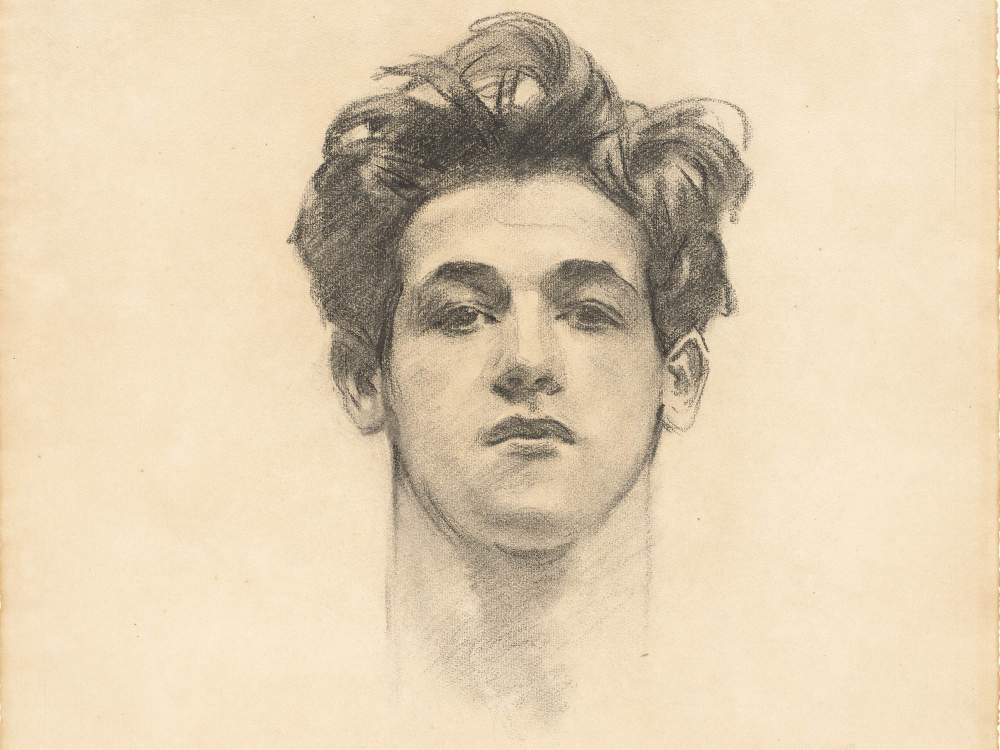

A un secolo dalla scomparsa Sargent rimane un enigma. Sotto un’apparenza di rispettabilità accuratamente coltivata, Sargent scandalizzò comunque la società del suo tempo con la sensualità e la franchezza dei suoi dipinti. Adorato da facoltosi appassionati, un altro aspetto del suo lavoro ci mostra la sua attrazione per i beduini, le ballerine spagnole, i gondolieri veneziani o per modelli come l’afroamericano Thomas McKeller, che verso la fine della vita, lo avrebbe ispirato a realizzare alcune delle sue opere più audaci e potenti.

Il documentario, avvalendosi di foto d’epoca, documenti d’archivio, testimonianze e immagini delle sue opere, segue l’artista dalla sua infanzia vagabonda attraverso l’Europa, ai salotti parigini e londinesi che hanno decretato fama e fortuna. Dopo il notevole successo in vita, Sargent fu screditato dall’avanguardia. Negli anni ’30 Lewis Mumford scrisse della «fondamentale vacuità della mente di Sargent» e della «superficialità sprezzante e cinica di gran parte della sua opera». Il paradosso del titolo è quello di di un artista che, pur rappresentando l’élite dell’epoca, ne ha messo in luce contraddizioni e fragilità. E quello della sua stessa esistenza.

Altri articoli dell'autore

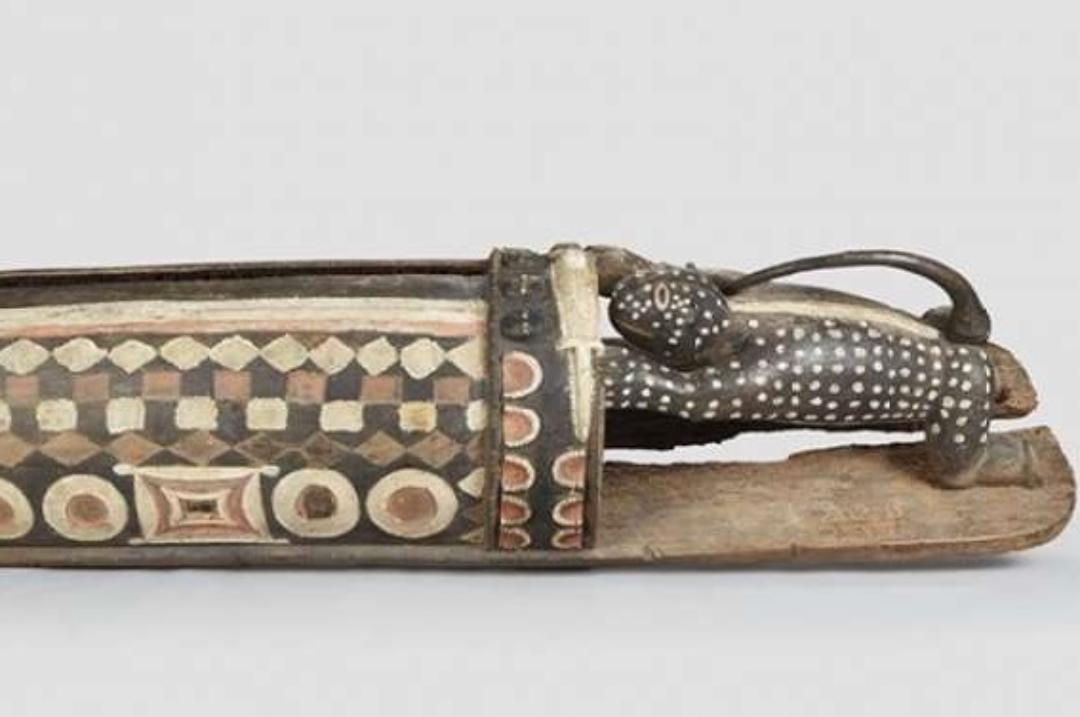

Il testo, ora all’esame dell’Assemblea nazionale, realizza gli impegni assunti nel 2017 da Emmanuel Macron in Burkina Faso. Si completa così un trittico legislativo, dopo due leggi quadro adottate nel 2023: la prima riguardante i beni sottratti dai nazisti, la seconda i resti umani

Il curatore brasiliano non sarà più in carica da febbraio. I progetti di ampliamento già avviati e le recenti acquisizioni, tra cui le oltre 1.200 opere della Collezione Daros Latinamerica, hanno modificato le priorità del museo fondato 25 anni da Eduardo Costantini che si doterà ora di una nuova struttura direttiva

Artisti visivi, ma anche registi, coreografi e musicisti, ognuno dei vincitori (nessun italiano) dello Chanel Next Prize, giunto alla terza edizione, oltre alla cospicua somma beneficerà di due anni di mentoring

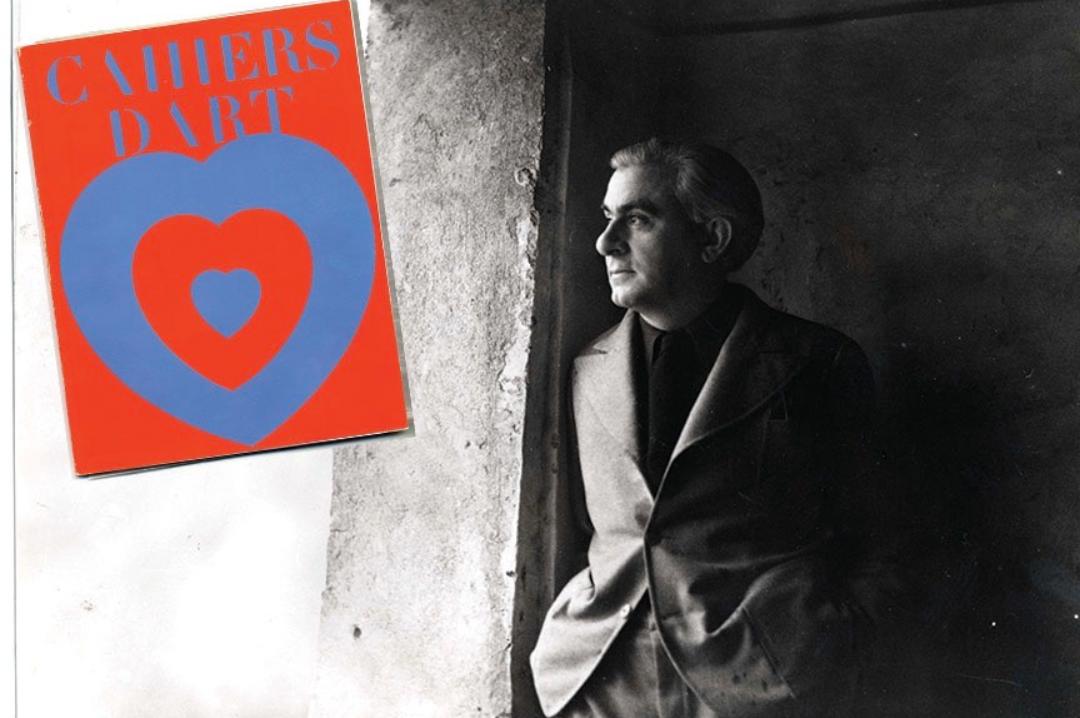

Rivista (ma anche casa editrice e galleria) fondata nel 1926 a Parigi da Christian Zervos, è stata un laboratorio di idee per grandi artisti, poeti e pensatori. Un programma di mostre internazionali, un libro e un ciclo di incontri ne celebrano la rivoluzionaria portata