Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Laura Lombardi

Leggi i suoi articoliRicorre quest’anno il millenario della basilica di San Miniato al Monte, le cui origini risalgono all’epoca delle persecuzioni dell’imperatore Decio (250 d.C.) e che prende il nome dal cristiano armeno che lì andò incontro al martirio. Menzionata da Carlo Magno nel 783, la chiesa assume importanza proprio nell’XI secolo, quando il vescovo di Firenze Ildebrando ne avvia la ricostruzione che si protrae per due secoli.

La facciata è uno dei più significativi esempi del romanico fiorentino; l’aquila in bronzo che tiene con gli artigli un torsello (più panni tenuti assieme da un laccio) in campo rosso è lo stemma della potentissima Arte della Calimala (1180-1770), la corporazione che dal XIII secolo ebbe il patronato sulla chiesa.

Attigui alla basilica il palazzo dei Vescovi, poi divenuto convento, concesso dal 1373 ai monaci olivetani e il Cimitero delle Porte Sante, edificato tra il 1837 e il 1848 sul luogo già destinato alle sepolture, su progetto di Niccolò Matas. Le celebrazioni sono state precedute da alcuni importanti restauri tra cui quello delle tre porte, con al centro la Porta Santa.

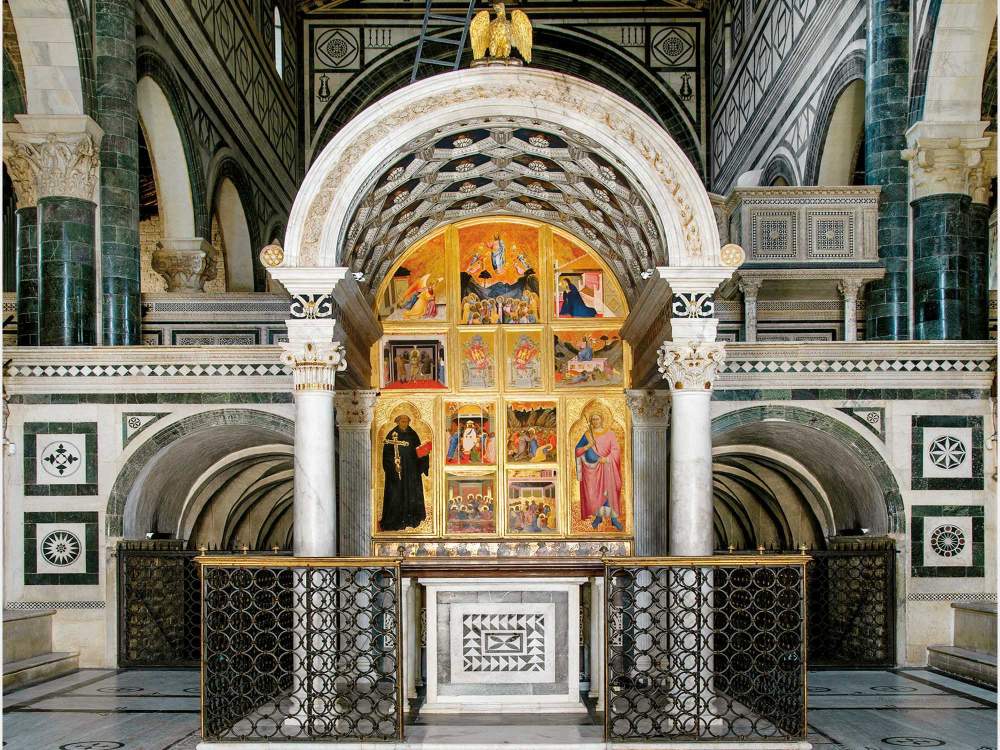

Un recupero finanziato dal Rotary Club che, tramite l’architetto Neri Andreoli, ha collaborato con la Soprintendenza, svolgendo ricerche storiche, tecniche e strutturali. Ai Friends of Florence si deve il restauro del ciborio, gioiello rinascimentale che racchiude la Cappella del Crocifisso. Il tempietto dalle forme classiche, decorato da Luca della Robbia, fu edificato nel 1448 da Michelozzo di Bartolomeo su commissione di Piero de' Medici per l’Arte di Calimala, come ci ricordano le aquile bronzee di Maso di Bartolomeo poste sulla sommità del ciborio.

Sulla parete di fondo della cappella in origine c’era il Crocifisso dipinto a olio su tavola che si sarebbe chinato davanti a San Giovanni Gualberto, e che nel 1671 venne trasferito per volere di Cosimo III nella chiesa vallombrosana di Santa Trinita. Resta invece in loco il polittico cuspidato dipinto tra il 1394 e il 1396 da Agnolo Gaddi con storie della Passione di Cristo e i santi Giovanni Gualberto e Miniato.

Al termine delle indagini diagnostiche eseguite dal Icvbc (Istituto per la Conservazione e la Valorizzazione dei Beni Culturali) del Cnr di Firenze, i restauri diretti da Daniele Rapino della Soprintendenza sono stati affidati a un’équipe di restauratori coordinati da Bartolomeo Ciccone. «La complessità dell’intervento, spiega Rapino, dipendeva dall’eterogeneità dei materiali costitutivi e dalle manomissioni succedutesi nell’arco dei secoli che hanno, in parte, modificato il suo assetto originario».

Tra le modifiche più traumatiche, seppur a fin di bene, vi è stato lo smontaggio del polittico di Agnolo Gaddi per metterlo in sicurezza durante la seconda guerra mondiale (venne ricomposto dopo il 1950). L’edicola lapidea con tarsie marmoree, la copertura e la volta decorata con robbiane sono state affidate alla ditta Faberestauro di Sara Penoni e Cristiana Todaro con la collaborazione di Guia Silvani e Stefano Pasolini, mentre il restauro del polittico di Agnolo Gaddi, che ha comportato anche il riposizionamento dei pannelli per ritrovare l’assetto precedente al 1938, è stato svolto dalla ditta Habilis di Andrea Vigna, con la collaborazione di Federica Corsini e Alberto Dimuccio per il supporto ligneo.

Ad oggi non sappiamo come fossero disposte in origine le tredici formelle lignee del polittico, né il momento in cui fu modificato e privato della sua cornice originaria cuspidata per adattarlo alla parete di fondo della cappella. In quell’occasione gli scomparti furono resi apribili separatamente, forse per permettere una visione parziale del crocifisso miracoloso, ma ogni formella era fissata posteriormente a una struttura lignea a reticolo che, incastrata nella parete di fondo, impediva i naturali movimenti del legno.

Sulla parete retrostante è emerso il lacerto di decorazione di una finta architettura realizzata presumibilmente tra la fine del Sei e gli inizi del Settecento, dopo il trasferimento del Crocifisso a Santa Trinita. Una scoperta che porta a chiedersi se per un certo periodo quella parete non fosse occultata dal polittico. Di certo c'era nel 1836 quando Eugène Viollet-Le-Duc lo «ritrae» in un disegno acquarellato del suo taccuino di viaggio in Italia. Le tavole sono state ora ricollocate alla parete grazie a un sistema facilmente reversibile, che permette l’ispezione di ogni singolo pannello separatamente.

Alla ditta di Nicola Savioli spetta il restauro delle due aquile bronzee, capolavori di Maso di Bartolomeo, una rivolta al presbiterio e una ai fedeli; è tornata visibile l’originale doratura a foglia. Durante i lavori è stata inoltre scoperta una mensa conservata al di sotto di quella attuale in marmo rosso; il rivestimento in tarsie marmoree dei fronti laterali e posteriore dell’altare attuale è di una fattura e di una materia ancora più raffinata di quella di Michelozzo, e ciò fa supporre, come già fece nel 1937 Emiliano Lucchesi, che Michelozzo avesse riutilizzato, ruotandolo di 180 gradi, l’altare romanico preesistente rinvenuto ora.

Il ciborio di Michelozzo in San Miniato al Monte a Firenze dopo il restauro

Altri articoli dell'autore

Il moderno Opd, erede dell’omonima manifattura granducale di fine Cinquecento, compie 50 anni. La Cappella Bardi in Santa Croce è l’ultimo di una serie di restauri capitali condotti dall’istituzione attualmente diretta da Emanuela Daffra che illustra difficoltà ed eccellenze

Il nuovo segretario generale della Biennale Internazionale dell’Antiquariato di Firenze punta a rafforzare il legame con la città, ampliare il pubblico della manifestazione, integrare arte antica e contemporanea e collaborare con gli artigiani locali

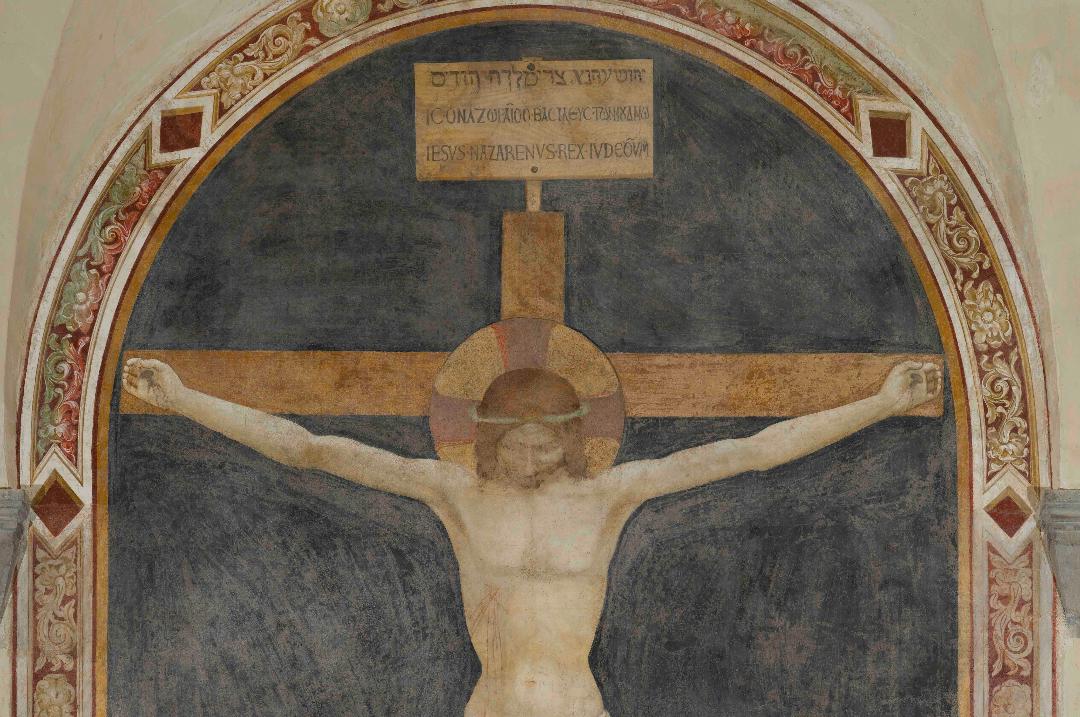

Il restauro dell’affresco del Convento di San Domenico è stato finanziato dai Friends of Florence. A settembre a Palazzo Strozzi una mostra sul pittore

La preziosa terracotta quattrocentesca è tornata in esposizione nel Museo Nazionale di Villa Guinigi