Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Sergio Buttiglieri

Leggi i suoi articoliQuest’anno il Ravenna Festival ha ideato la Trilogia d’Autunno dedicandola a George Frederich Händel (Halle, 1685-Westminster, 1759) e mettendo in scena l’«Orlando», l’«Alcina» e il «Messiah», tra i capolavori di questo padre della nostra musica, compositore inarrivabile e genio drammatico; coetaneo di Bach, allo stesso modo grande e moderno, eppure rivolto ad altri orizzonti e in particolare al teatro. Ed è soprattutto grazie alla collaborazione tra il rigore visionario di Pier Luigi Pizzi e il talento di Ottavio Dantone a cui è stata affidata questa Trilogia, in occasione dei 340 anni dalla nascita di Händel, che il Festival Ravennate è riuscito a richiamare il mondo ideale e intramontabile dell’epica cavalleresca.

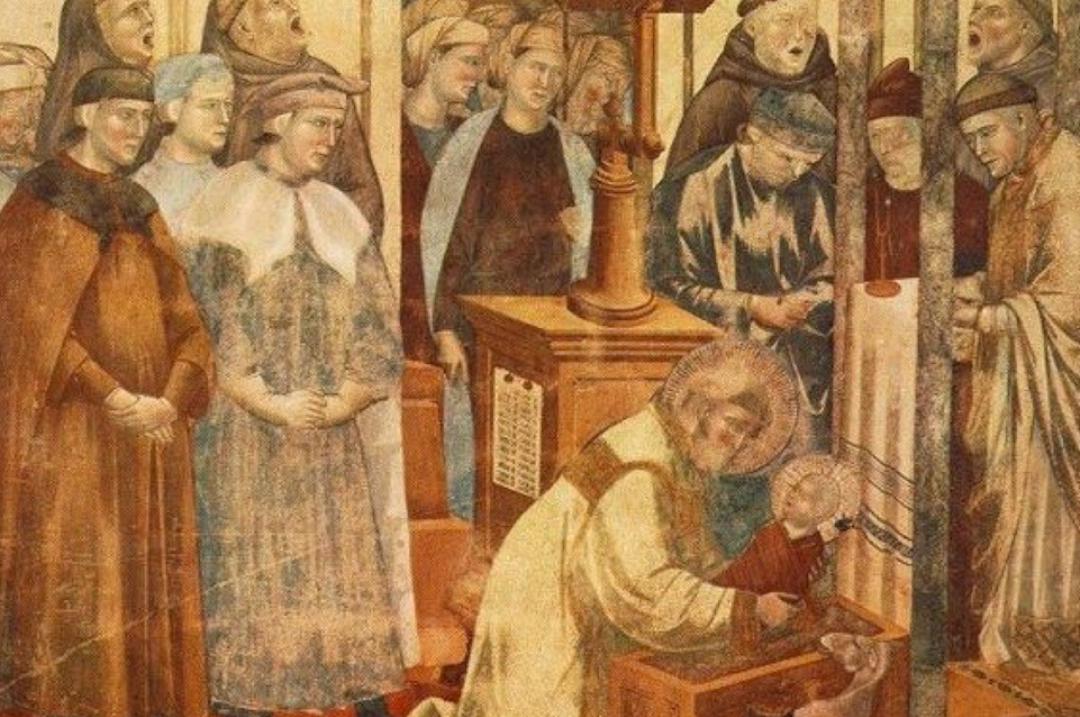

E pensare che a inizio Settecento in Inghilterra si disprezzava l’opera italiana al punto che quando andò in scena «The Tender Husband» (Il marito amorevole) di Richard Steele, l’autore esortava i compatrioti a opporsi all’invasione italiana e all’opera, in quanto cavallo di Troia del cattolicesimo: "Britannici... preservate questo palcoscenico dall’insulto straniero, non accogliete più le schiamazzanti tribù degli italiani. in lingue ignote; è papismo, nello spirito». E nonostante questa atmosfera, Händel, poco tempo dopo, si dimostrò paladino della musica italiana. Grazie anche ai testi di Ludovico Ariosto, rielaborati da Carlo Sigismondo Capece, da cui derivò il magnifico «Orlando» che abbiamo visto come prima opera di questa indimenticabile Trilogia ravennate. Immediata è stata l'intesa positiva con Ottavio Dantone e la sua Accademia Bizantina, ci racconta Pier Luigi Pizzi. Con questo mitico direttore collaborò più volte in passato anche, ad esempio, con il «Rinaldo» di Händel e l’«Orfeo» di Claudio Monteverdi.

«Ricordo che durante il Covid-19 al Festival di Spoleto e a Ravenna nell’imperversare del Coronavirus, ascoltare Ottavio che spiega ai cantanti quante idee, intenzioni, significati, colori, ci sono in ogni battuta di una partitura di Monteverdi è stata un’esperienza fondamentale»: questo racconta Pier Luigi Pizzi nel suo libro Non si può mai stare tranquilli. Incontri di vita e di teatro, curato da Mattia Palma (320 pp., Edt, Torino 2023, € 22,00). Di questo prezioso regista novantacinquenne Natalia Aspesi ci raccontava: «Lui è il gentiluomo che ha sempre fatto quello che ha voluto, il gran signore che non smette mai di sorridere mentre si muove veloce, come se il tempo non andasse sprecato. È uno dei grandi del nuovo teatro, l’ultimo forse, a parlare di loro per averli ben conosciuti». E prosegue delineando perfettamente il suo stile: «Estetica, Rigore e Ironia».

Le memorie di Pizzi, regista, scenografo e costumista, attraversano poco meno di un secolo di storia del teatro e del nostro Paese. Nato nel 1930, a Milano, spettatore della Scala fin da bambino, è testimone del grande fermento culturale del dopoguerra, periodo in cui scopre la sua vocazione teatrale. Segue la rottura con la famiglia, il trasferimento a Roma per seguire la sua passione e la rapidissima affermazione. Passato da un repertorio all’altro, da un linguaggio all’altro, in una carriera straordinaria divisa tra prosa e opera e cinema, non c’è regista, cantante o direttore che non abbia incrociato sul suo cammino, a cominciare da Luchino Visconti e Giorgio Strehler. Fondamentale l’incontro con Giorgio De Lullo e Romolo Valli negli anni della Compagnia dei Giovani, ma anche con Luca Ronconi, l’amicizia con artisti come Leyla Gencer, Gianandrea Gavazzeni, Riccardo Muti, Valentina Cortese, Franca Valeri e tantissimi altri.

La mia impazienza, ci racconta Pizzi, «è uno stato d'animo che mi accompagna da più di novant'anni e di cui ho parlato in tante occasioni. È la parte più forte del mio carattere, che mi costringe ad andare avanti immaginando ogni volta nuovi traguardi, nuovi punti di arrivo. Per tutta la vita ho desiderato anticipare le cose, invece di aspettare la fine per valutarle. E non si tratta di fretta. La fretta porta inevitabilmente a una mancanza di approfondimento. Nel mio caso ho sempre sentito una smania nascosta, come se ci fosse dentro di me una sorta di motore, una sorgente costante di energia, di propositi, di novità».

L’«Orlando», dramma musicale in tre atti, andò per la prima volta in scena a Londra al King's Theatre il 27 gennaio 1733. E il pubblico londinese di allora, come quello di pochi giorni fa a Ravenna si è ritrovata davanti la tavolozza di Händel in cui si succedono recitativi, strumentati, ariosi, recitativi semplici e arie. Con innovazioni strepitose in cui la densità massima è raggiunta nella scena di pazzia del protagonista che svaria da un mosaico di recitativi strumentati a un’arietta sdrucciola tutta all’unisono («Già latra Cerbero»), poi torna al recitativo strumentato per andare a parare in un’aria a rondò («Vaghe pupille») che attacca come una gavotta, salvo virare subito al «lamento» su basso ostinato («che del pianto ancor nel regno»: un tetracordo cromatico discendente).

E lo stesso succede in «Alcina» dove più che i sinistri trofei è rappresentato il declino, con arie che trasudano umanità e ne fanno dimenticare la natura di emissaria satanica. Tutto ciò ci è restituito con grande maestria da Pizzi e dal grande Dantone. Per il primo, l’«Orlando», solo come scenografo, con la direzione di Mario Ferrero, fu il primo incontro con l’opera barocca, nel 1959 al Maggio Fiorentino. Allora si costruivano i personaggi come stereotipi. Mentre nel 1978 al Teatro Filarmonico di Verona la sua prima regia fu l’«Orlando Furioso» di Antonio Vivaldi diretto da Claudio Scimone. E qui affrontò questo allestimento legandosi a un'altra idea che nel frattempo si era fatto del Barocco.

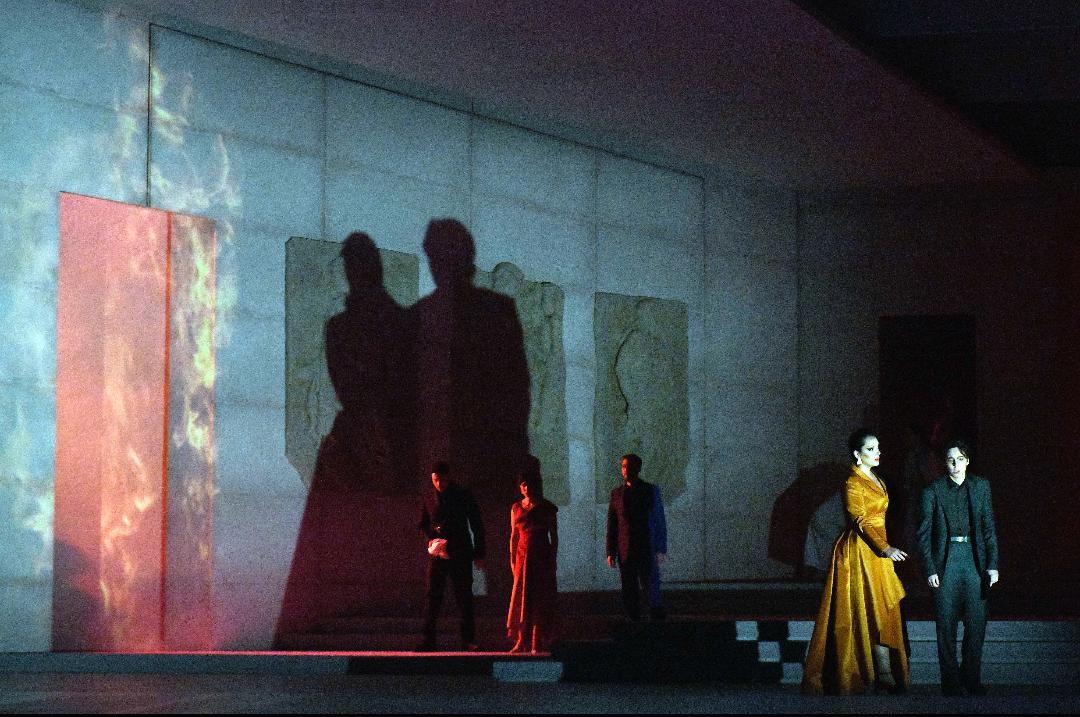

«Barocco per me, ci sottolinea Pizzi, significa libertà, in tutti i campi. Per esempio nell'architettura venivano utilizzati gli stessi elementi del classicismo, la colonna, il capitello o l'architrave, ma in modo totalmente diverso e imprevedibile. Borromini e Bernini seppero riprendere componenti dell’architettura classica trasformandoli in libere fantasie che tuttavia avevano sempre una struttura e una base e quindi divennero un linguaggio e uno stile nuovo. Anch’io allora sono partito dall’idea di riproporre gli elementi di un teatro che si basa sull’immaginazione e sulla fantasia, adottando la macchineria del Barocco, ma con modalità più moderne».

Il regista da tempo collabora con Ottavio Dantone Tutti ricordiamo come nell’edizione ravennate dello scorso anno misero insieme «Il Ritorno di Ulisse in Patria» di Monteverdi e «Didone ed Enea» di Henry Purcell. Nella nuova edizione 2025 dedicata a Händel hanno adottato un progetto unico utilizzando lo stesso dispositivo scenico con varianti per ogni singola opera, ma mantenendo la stessa linea interpretativa. Anche perché le due opere, ci ricorda il regista, provengono dalla stessa fonte, il poema cavalleresco di Ludovico Ariosto. In stretta parentela di linguaggio poetico.

Pizzi ha pensato l’allestimento come una strepitosa struttura scenica basata su materiali specchianti in grado di produrre riflessi, rimandi, immagini sfuggenti, proprio come le trame e i personaggi. Restituendoci perfettamente la figura di Angelica (interpretata in modo impeccabile dal soprano di lunga esperienza Francesca Pia Vitale), esempio classico di donna che possiede femminilità, bellezza, fascino, potere di attrazione e seduzione, ma anche falsità, volubilità, ambiguità, capriccio. Attorniata da Dorinda (la semplicemente perfetta Martina Licari soprano che ha avuto calorosi applausi a scena aperta anche nell’Alcina nel ruolo di Morgana). Tutto questo per Pizzi rende il suo personaggio simile a un gioco di specchi. E lungo tutti gli atti gravita l’affascinante figura di Amore (interpretato dall’attore Giacomo Decol, non più allegoria ma figura reale)

Mentre Orlando (portato in scena egregiamente dal controtenore Filippo Mineccia) è un eroe sconfitto, combattuto fra la gloria e l’amore, un uomo pieno di dubbi e di insicurezza. Eroe immortale ma fragile, esposto al potere assoluto dell’amore. Che si rapporta a Medoro (ben interpretato dall’altro controtenore Elmar Hauser anche lui di nuovo in scena nell’«Alcina» nel ruolo di Ruggero) e al giustamente austero e regale Zoroastro (impersonato dal baritono di origine cilena Christian Senn).

Gli specchi, anche in questo caso, servono a trasmettere un senso di fuggevolezza, di effimero, all’interno di un luogo della memoria. In Händel non c’è un personaggio che abbia una sola faccia e questa regia, associata alla magistrale direzione musicale di Dantone, ce lo sottolinea magnificamente. E per ottenere questo risultato Pizzi utilizza un enorme ledwall (che peraltro avevamo già apprezzato nelle sue regie pucciniane a Torre del Lago durante il Festival Puccini 2024, anno in cui peraltro era stato nominato direttore artistico). Tutto quello che vediamo è parte della natura, alberi, prati, boschi, architetture arborescenti e un labirinto di siepi, dove ci si perde con tanto fascino incantando il pubblico ravennate di questa preziosa rilettura händeliana. Mentre in «Alcina», che debuttò sempre a Londra al Covent Garden il 16 aprile 1735, si respira un clima diverso dominato dalla magia. E naturalmente producendo continui applausi alla protagonista Alcina (restituitaci in modo egregio dal mezzosoprano Giuseppina Bridelli) a scena aperta e nel finale a tutto il cast di grande qualità.

Per Pizzi non esiste Barocco senza il rigore e l’ordine, senza avere per forza capricci, estasi, deliqui, deliri e follie a cui in passato eravamo abituati. Il regista vuole trasmetterci emozioni, puntando sulla forza della musica e sul potere della parola. E questo risultato lo si è ottenuto anche grazie alla grande sintonia con lo scrupolosissimo Dantone. Lui è sempre stato capace di trovare le ragioni della musica, possedendo anche un profondo senso del teatro. Dantone definisce il teatro come «strategia delle emozioni» e anche nell’oratorio in lingua inglese, il «Messiah» a conclusione di questa bellissima trilogia, Dantone riesce a valorizzare la genialità di Händel creando qualcosa di inedito rimanendo pienamente riconoscibile nel proprio stile. Che intrecciando l’esperienza accumulata con l’opera italiana, la propria estrazione tedesca, e anche la conoscenza degli usi musicali francesi, può dirsi a pieno titolo lo «stile perfetto». Insomma, una Trilogia d’Autunno dedicata a Händel che prosegue la grande qualità che ogni anno le conferiscono la direzione artistica di Franco Masotti e Angelo Nicastro, assieme a Cristina Mazzavillani Muti, presidente onorario del Festival Ravennate.

Altri articoli dell'autore

Il giornalista e scrittore sta portando in tour per l’Italia il suo fortunatissimo saggio sul patrono d’Italia, di cui il prossimo anno ricorrono gli 800 anni della morte

Nel veneziano Teatro La Fenice l’opera di Mozart, diretta da Ivor Bolton e con la regia di Paul Curran, rivendica la forza del perdono e della gentilezza

Con la regia di Robert Carsen l’opera di Mozart in scena alla Scala di Milano abbandona la Napoli del Settecento e si trasporta in un set televisivo, in cui Don Alfonso e Despina diventano i conduttori dello spettacolo e gli spettatori i giudici

Il 90enne architetto, autore, tra i numerosissimi progetti, del recupero dell’ex Ospedale di Santa Maria della Scala a Siena e del restauro della Pilotta a Parma, ha ricevuto il Premio alla Carriera nel corso della Biennale di Architettura di Pisa 2025